“官不修衙而修志” ——毛泽东对地方志的重视及其启示

编者按:地方志是治国理政的重要参考书。地方志工作是各级党委和政府基础性工作的组成部分。无论是在战火纷飞的革命战争年代,还是社会主义改造和建设时期,毛泽东同志都十分注重调阅地方志,并充分利用地方志承载的经验和智慧领导中国革命和社会主义建设。《“官不修衙而修志”——毛泽东对地方志的重视及其启示》一文,系统梳理了毛泽东同志对地方志的价值认同和工作取向,对于我们认真学习贯彻党的十九届五中全会精神,着力推进重大文化传承工程——地方志编修工作,强化党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的学习,运用历史智慧推进国家治理体系和治理能力现代化建设,具有重要的现实意义。

“官不修衙而修志”

——毛泽东对地方志的重视及其启示

陈东林

地方志详细记述一地的地理、沿革、风俗、教育、物产、人物、名胜、古迹等,是治国理政的重要参考资料。毛泽东主席尤其重视地方志的“资治、教化、存史”功能,经常搜集阅读、活学活用,并倡议全国编修地方志,推动了新中国方志事业的发展,留下了一段段富有启迪的佳话。

一、“你们有没有地方志啊”

青年时期的毛泽东喜欢阅读历史地理方面的书籍,其中就有很多地方志书。在湖南省立第一师范学校学习时,毛泽东已熟读顾炎武所著《天下郡国利病书》和顾祖禹所著《读史方舆纪要》。这是两部具有地方总志性质的书籍,前者除记载舆地沿革外,对赋役、屯垦、水利、漕运等资料的辑录尤其详细,并作实地考察,以正得失;后者重在考订古今郡县变迁,详列山川险要战守利害,阐明地理形势在军事上的战略价值。毛泽东尤为推崇顾炎武的治学方式,认为顾炎武对“事关民生国民(命)者,必穷源溯本,讨论其所以然,足迹半天下,所至交其贤豪长者,考其山川风俗,疾苦利病,如指诸掌”。

湖南第一师范学院【其前身为南宋绍兴年间(公元1161年)著名理学家张栻创办的长沙城南书院,1903年始立为湖南师范馆,1912年和1914年相继改为湖南公立第一师范学校和湖南省立第一师范学校,建国后更名为湖南省第一师范学校。2008年升格为普通高等本科院校,并更名为湖南第一师范学院】(图片来自网络)

革命战争年代,毛泽东在指挥作战之余,不顾饥困疲乏,广泛搜集地方志书来细细阅看。“每打开一个县城,毛主席总喜欢找当地的县志看看。”1929年,毛泽东率红军来到兴国县城后,就乘隙专心致志地看起《兴国县志》来。红军到达瑞金后,毛泽东又托人找来《瑞金县志》。这部《瑞金县志》编于清代乾隆年间,共八卷,当时缺一卷。毛泽东视若珍宝,把它置于案头,时时拿起研读一番。遵义会议前后,毛泽东又阅读了《遵义府志》《仁怀厅志》《赤水县志》等方志。

长征路上,在一次胜仗之后,毛泽东跑去问他的机要秘书黄友凤:“小黄,有什么战利品没有?”黄友凤连忙把前方刚送来的香烟递了过去。毛泽东忙说:“不是这个!”看着一脸不解的黄友凤,毛泽东笑道:“噢,怪我没讲清楚,我要的是书,比如州志啦、县志啦什么的。”黄友凤这才恍然大悟。从此以后,每到一处,身边的工作人员必定为他寻找历史、地方志一类的书籍。走的地方多了,搜集到的地方志书也越来越多。为了减轻挑夫的负担,毛泽东只得抽空抓紧时间阅读,读完就忍痛扔掉。对于这些在战争环境中不得不扔掉、以便轻装前进的志书,毛泽东念念不忘,心痛不已。

新中国成立后,毛泽东更是把阅读地方志书作为调查研究的重要手段,无论“外出到哪个省,总要预先对那个省的省志及某些县的县志都翻阅一下”。1952年10月底,毛泽东乘坐专列到徐州视察。在市政府招待所(花园饭店),毛泽东问徐州市委副书记华诚一:“徐州自古以来是兵家必争之地,典故不少,你们有没有地方志啊?”华诚一立即把准备好的一套徐州地方志搬到他面前。毛泽东信手翻了翻,说:“你的这一套不全哎,还少了一本哩!”大家听了,都为毛泽东渊博的历史知识惊叹不已。1958年9月,毛泽东到安徽视察工作。到了合肥,毛泽东就调阅了《安徽省志》和朱熹注的《楚辞》,还向张治中介绍说:“这是好书,我介绍你有空看看。”1965年5月下旬,72岁高龄的毛泽东重上井冈山,途经茶陵时住了一晚。毛泽东故地重游,格外兴奋,提出要看茶陵县志。县委副书记李颖报告说:“茶陵未修县志,现存的最后版本只有清同治九年(1870年)版的《茶陵州志》。”毛泽东说:“不管是县志还是州志,都想看看。”于是,李颖便拿来了《茶陵州志》。这天晚上,毛泽东一直阅读到凌晨三点才就寝。

二、“这部续志稿很好,对现代历史有参考价值”

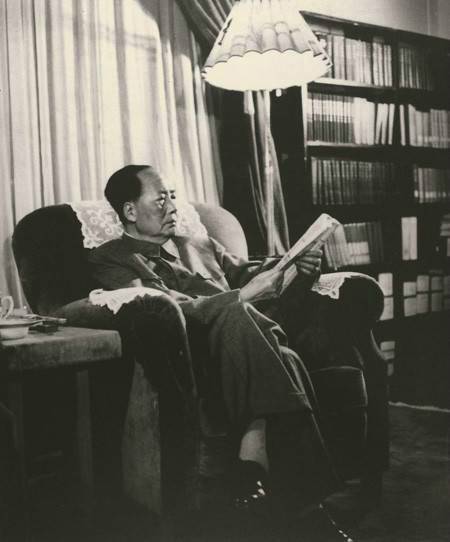

1961年,毛泽东主席在读书(图片来源:中国网)

毛泽东活学活用地方志,常常在工作和生活中加以引用论述,作为领导政治、军事、经济和文化等各方面工作的重要参考。早在1941年8月,毛泽东起草《中共中央关于调查研究的决定》,提出“中央设置调查研究机关,收集国内外政治、军事、经济、文化及社会阶级关系各方面材料,加以研究,以为中央工作的直接助手”。其任务之一是“收集县志、府志、省志、家谱,加以研究”。

从1953年到1975年,毛泽东多次到杭州考察,每次都要查阅地方志书。1957年,毛泽东到杭州时提出,浙江要编写乡土教材,要让大家懂得本地的地理和历史、过去和现在。毛泽东风趣地说:“小孩子总是先叫爸爸妈妈,后叫爷爷、奶奶、叔叔、伯伯的嘛!”。毛泽东常常引经据典,纵论古今,与地方上的同志谈笑风生。有一次,毛泽东问浙江歌舞团一位演员是哪里人。当听说是“浙江海宁硖石人”时,毛泽东马上引用《海宁州志稿》,说明硖山是由“两山相夹而名也,秦以前本连为一,始皇过此瞻山有王气,凿为二,今大虹桥下,山根犹露”。

1959年7月至8月,中共中央在庐山举行政治局扩大会议和八届八中全会,旨在总结经验教训,调整指标,继续纠正“左”倾错误。会议期间,毛泽东借阅读民国年间吴宗慈编纂的《庐山志》和《庐山续志稿》之机,阐发实事求是、存真求实的工作方法和治学态度。毛泽东说:庐山的山名由来,众说不一,有人说是周文王时由匡俗兄弟在山中结庐而居,周文王往访,只剩空空草庐一座。又有人说周威烈王去访,人去庐存。这两者传说相隔数百年。后人以讹传讹,我们现在就不能这样办,对历史的态度要严肃,不能含糊嘛!他对在场的周小舟等同志说:“你们是秀才,请你们查一查,研究一下。”毛泽东称赞《庐山续志稿》说:“这部续志稿很好,对现代历史有参考价值。蒋介石的庐山谈话会都记录下来了。当时梁实秋有意迟到,名单最后是梁实秋。此人在会后两天迟迟登山。他虽然是资产阶级学者,也有爱国的一面,在学术上有才华。对人要一分为二嘛!我欢迎他进步的一面。”

1960年10月,毛泽东到湖北考察。他在读完乾隆年间和道光年间编纂的两部《荆门州志》后,对荆门县委书记梅白说:“我发现了这么几个问题。第一,乾隆年间修的《荆门州志》是最好的一本。这说明中央政府的好坏,可以影响到地方政府的好坏。乾隆最基本的任务是团结汉人,这反映出中央政权有一定的开明性,比光绪年间编的县志好……第二,我发现荆门州志书里反映了一个规律,就是荆门年年有旱。3年一中旱,5年一大旱。你到那里要注意改变这种状况,把解决旱灾放在重要位置上。第三,要科学种田。完全靠老农不够,要靠新人,有文化的人。要尊重老工人、老农。但不能每一句话都照办。要尊重科学,不然,社会就会倒退。”

三、“懂得以史为鉴,才能办好事”

1958年3月,毛泽东主席在视察四川途中(图片来自网络)

毛泽东不仅自己喜欢阅看地方志,还教育各级领导干部要看看当地的方志书籍。据薄一波回忆,新中国成立后,毛泽东有个指示,到外地考察调查工作的同志,都要看一看当地的地方志,以便了解那里的历史沿革、风土人情。薄一波本人到福建考察,就曾粗略地翻看了《福建通志》。

1955年11月,毛泽东南下去杭州主持起草《关于社会主义工商业改造问题的决议》。途经上海巡视黄浦江时,毛泽东询问陪同的上海干部:“上海有个下海庙,你们知道吗?”在场的干部你看我,我看你,无人能答。后来查阅《上海县志》才知道,下海庙原名“夏海庙”,始建于清乾隆年间。俗传“夏海庙”供奉海神为义王,故又称“义王庙”。因沪语中“夏”与“下”同音,加上该庙位于下海浦边上,故后人就将“夏海庙”改称为“下海庙”。

大家不禁为毛泽东的博学多识所深深折服。

庐山会议期间,工作人员除借来《庐山志》和《庐山续志稿》外,还借来清代《临川县志》《铅山县志》,以及《临川四梦》《桃花扇》等书籍。毛泽东看到这些书后,高兴地讲起朱熹“下轿伊始问志书”的典故。南宋淳熙六年(1179年),朱熹到南康任职,治所就在庐山脚下的星子县。朱熹走马上任,当地官员纷纷到轿前相迎。朱熹下轿便问:“《南康志》带来没有?”众人面面相觑,无以为答。毛泽东接着说,朱熹这个典故流传后,在我国“治天下者以史为鉴,治郡国者以志为鉴”,就成了后人“以志呈阅”的惯例。今天我们也应懂得以史为鉴,才能办好事嘛!

四、“全国各地要修地方志”

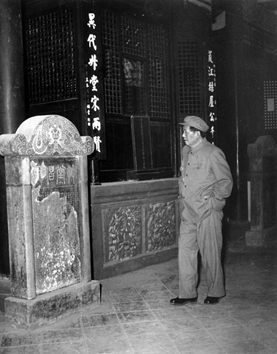

1958年3月7日,毛泽东主席在四川成都参观杜甫草堂(图片来自网络)

编修地方志,是中华文化的优良传统,代代相传,经久不衰。毛泽东提倡继承这一优良传统,做好新中国的方志编修工作,有力地推动了方志文化的传承和发扬。

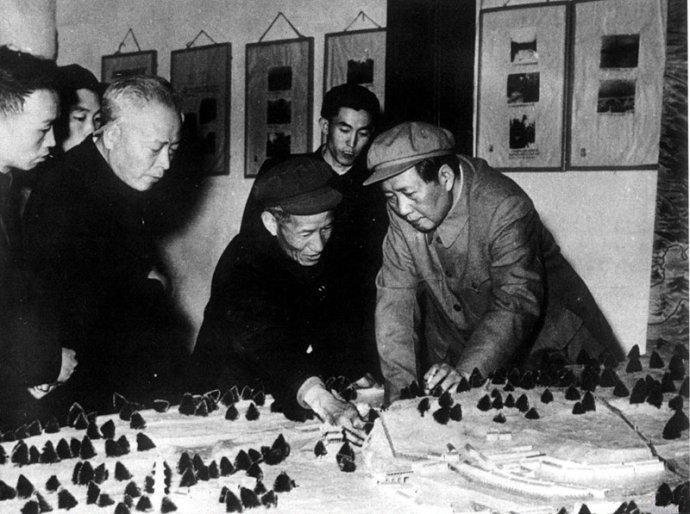

1958年3月21日,毛泽东主席在四川省灌县观看都江堰水利枢纽规划工程模型(图片来自网络)

1958年3月,中共中央在成都召开工作会议,即成都会议。会议期间,毛泽东先是找人从四川省图书馆借来《四川通志》《蜀本纪》《华阳国志》,后又找人要来《武侯祠志》《灌县志》《都江堰水利概要》等志书。毛泽东对每一部志书都认真阅看,并用红蓝铅笔在书上圈、点、批、划。毛泽东亲自挑选了唐、宋、明三朝诗人写的有关四川的一些诗词,连同《华阳国志》的部分内容一并印发与会人员。在这次会议上,毛泽东号召:“全国各地要修地方志。”

1958年3月,毛泽东主席视察四川农村卫生工作时,拿着蟑螂标本,问娃娃们认识不认识(图片来自网络)

1960年10月考察湖北时,毛泽东特别叮嘱荆门县委书记梅白要修地方志。毛泽东问梅白:“你这个县委书记如何当法?”当听梅白说没有当过县委书记、没有基层县级领导干部工作经验后,毛泽东就风趣地讲起“下轿伊始问志书”的典故:朱熹是理学家、政治家。他到南康府,没有下车伊始就哇啦哇啦,像王明那样。他一去,就先看《南康志》。”接着又说:“领导要尊重历史。不懂历史的人,就不能理解现实。你去荆门当县委书记,至少先要知道荆门县志。”毛泽东又批评了一些地方不热心修志的现象,说:“‘官不修志而修衙’,我们党现在有的地方修大楼,讲阔气。中央最积极主张修志的是董必武。你到荆门以后,要修县志。”

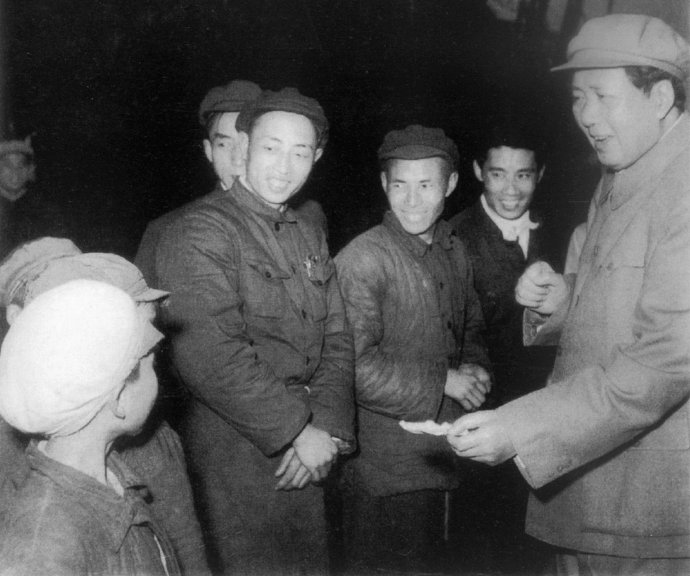

1958年3月,毛泽东主席在四川成都郊区视察时与农民高勃然亲切谈话(图片来自网络)

在毛泽东主席关心下,修志工作迅速打开局面。周恩来总理多次强调要搜集和编修地方志,董必武副主席亲自指导推动湖北省地方志编修工作。20世纪50年代末,中国地方志小组成立,负责推动全国修志工作。1960年,全国共计有20多个省、市、自治区的500多个县开展修志工作,其中山东、湖北、湖南、河南、广西、四川等省和北京市走在前列。毛泽东倡修地方志,为社会主义新方志的蓬勃发展打下了坚实的基础。

五、几点启示

毛泽东主席率先垂范关心方志事业,活学活用方志书籍,具有重要的启示意义。

一是要高度重视地方志工作。无论是在革命年代战火纷飞之时,还是新中国日理万机之中,毛泽东主席都把地方志当作必读书,经常找人借来仔细研读,以便更好地领导革命和开展社会主义建设。这表明,地方志是治国理政的重要参考书。各级领导干部要从治国理政的高度,领导地方志工作,把中国悠久的方志文化继承好、发扬好和利用好。

二是要活学活用方志书籍。地方志具有地方性百科全书特质,其记述纵贯古今,涵盖各个领域,是了解一地之人事物的权威著述。阅读方志书籍,不能泛泛而读,而应当学习毛泽东主席的读书方法,做到学以致用,要从中了解一地之经济物产、区划沿革,领悟一地之人事变迁、治乱兴衰,以便更好地推进当前的中心工作。

三是要修好社会主义新方志。毛泽东主席关于“全国各地要修地方志”的号召,已在中华大地结出累累硕果。当前,修志工作者要牢固树立精品意识,不断总结方志工作的规律和特点,不断进行篇目创新、体裁创新、内容创新,使所修志书体现时代性、科学性、可读性,充分发挥志书“资治、教化、存史”的功能。

(作者系中国社科院当代中国研究所经济史研究室原主任、研究员,原文载《北京地方志》2020年第2期)

用户登录

还没有账号?

立即注册