王怀林 ‖ 《寻找康巴》第四章 香格里拉——有一个美丽的地方(四)重走茶马路(下)

《寻找康巴—来自香格里拉故乡的报告》,2004年8月四川出版集团四川人民出版社第2版书影

香格里拉——有一个美丽的地方

重走茶马路(下)

民族万花筒——滇藏走笔

相对于川藏线来讲,滇藏茶马古道开通要晚一些。因为从元时的大理国、唐代的南诏国到明朝的木氏家族势力都较为强大,在数百年间与中原王朝以及吐蕃政权时战时和,沟通滇藏的山间小道也时断时续。元代以前云南与西藏的联系还主要通过西南丝绸之路北上四川后走川藏线。云南北部诸族被吐蕃征服后,后来以南诏皮逻阁为首统一了六诏,驱逐了吐蕃,建立了南诏国,738年,唐朝封皮逻阁为云南王。751年,杨国忠推荐鲜于仲通为剑南节度使,由于他统治暴戾,激起南诏反叛,唐兵六万被歼,南诏国投降吐蕃,吐蕃称之为“东帝”。公元794年,吐蕃与回纥争北庭大战,征南诏国兵万人前往,南诏不堪重负,又反吐蕃,大破蕃兵于神州铁桥后附唐,唐封异牟寻为南诏王。

自元代在云南建立行省和广置驿站,该条道路开始慢慢繁荣起来。清康熙27年(1688年),达赖喇嘛向清王朝提出和云南于中甸互市,于是滇藏茶马古道更加热闹起来,大理、剑川、丽江等地因之也繁荣一时,据载当时丽江府城几“无日不集,四方男妇皆来”。

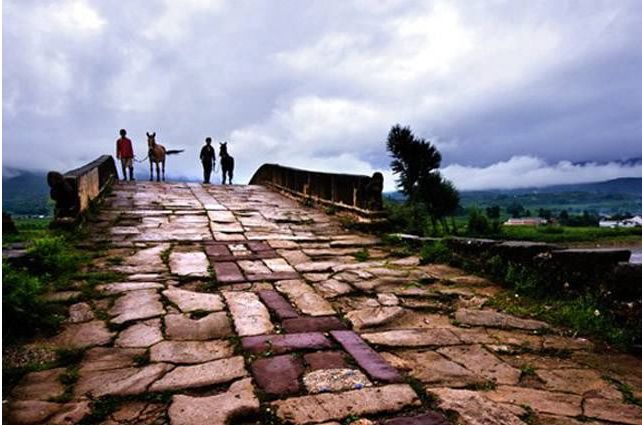

滇藏茶马古道其源头应追索到盛产茶叶的普洱一带,终于昌都洛隆与川藏线合。至今普洱石道上的骡马蹄印还深达两公分。滇藏古道由于大多位于崇山峻岭之中,特别在滇西北一带,雨季气候炎热,瘟疫等各种疾病流行,人和骡马极易染病。亚热带地区草木生长迅速,有些地段要赶马人走到驮队前面砍掉草木才能通行,所以商队通常要在5月之前通过这一地区。而从滇西北进入西藏地区后,夏季有蚂蝗之苦,冬季有大雪封山,行走十分不便,艰苦可想而知。

普洱茶马古道景区(图片来自网络)

现在,从云南打洛到西藏芒康与川藏南线的318国道相交的214国道滇藏线已开通,它始建于1960年,先修了云南德钦到西藏盐井段约110公里,1970年,盐井到芒康县的路经过两年修通。茶马古道才逐渐退出历史舞台。

在那些经济发展程度较高的地区,你要看一段完整而纯粹的古道风景已是十分之难了,但在川藏、滇藏线上,残留的古道部分不是风景,而仍然是小股马帮们的生存之道。在那些公路不能到达的地方,在雪山之颠、峡谷深处,那里的人们出门、运货,仍需借助马匹、骡子的驮背,他们所走的道路时而是现代化的柏油路面,时而是乡区的黄土路,时而又是千百年来就在大山中存在的、被他们无数的祖先走过的古道,他们才是行走在历史与现实中的见证者。

丽江由于其独特的地理位置,自古就是滇藏、滇川三省区的交通枢纽,是云南西部的咽喉之地,更是西南丝绸之路和茶马古道的重要通道。因为有了丽江,前面两条道路才得以往前延伸。

丽江茶马古道博物馆(图片来自网络)

丽江与成都之间的步道自秦汉起就已打通,这条沉积着深厚历史风尘的古道有两条:一是从丽江县起,经永胜、宁蒗、盐源、西昌(古邛都)、汉源、灵光、邛徕到成都,它被称为“西南丝绸之路”上的“灵关道”;二是从丽江经大理、姚安、西昌到达成都,这条道因大部分险要地段的道路仅有五尺之宽而被称作“秦开五尺道”。这两条到在丽江会合后继续向西北方向挺进,就形成了今天我们所说的“茶马古道”,当然它的最终成型要比前两条道晚上一千多年,但它同样在历史上为各民族间的交融、团结、商贸往来起到了举足轻重的作用,尤其是在藏区及拉萨乃至国外的通商交流方面,丽江可以说是进入西藏的一个门户和跳板,甚至是中国同国外的通商交流的重要中转站。

在二次大战中中国抗战进行得最艰难的时候,中国战场同海外的一切交流都被日本侵略军占领了,最后只剩下一条滇缅公路还可以维持援华抗战物质尚能进入中国。但随着1942年前后盟军和蒋介石的青年远征军在滇缅战场的失利,日本人占领了缅甸,攻进了云南德宏、保山一线,唯一通往境外的滇缅公路被切断。此时援华物质除了通过陈纳德将军的“飞虎队”通过有名的驼峰航线空运至中国外,陆路和海路都没有任何路线与外界相通了。这时,隐匿在崇山峻岭、雪域高原和横断山深处的“茶马古道”再度热闹起来,来自英国、印度的抗战物质和生活用品经西藏亚东等口岸进入到中国境内,再转运到拉萨,然后通过茶马古道,凭借马帮们的毅力和勇气,翻山越岭地运到丽江,再从丽江中转到全国各地。正如曾著有《被遗忘的王国》、在丽江呆了9年的国际援华人员、俄国人顾彼德写道的:据估计,战争期间所有进入中国的道路被阻时,这场“马帮运输”曾动用了8000匹骡马和两万头牦牛,几乎每周都有长途马帮进入丽江,生意如此兴隆,甚至多雨的季节都无法阻止那些具有冒险精神的商人……

滇缅公路(图片来自网络)

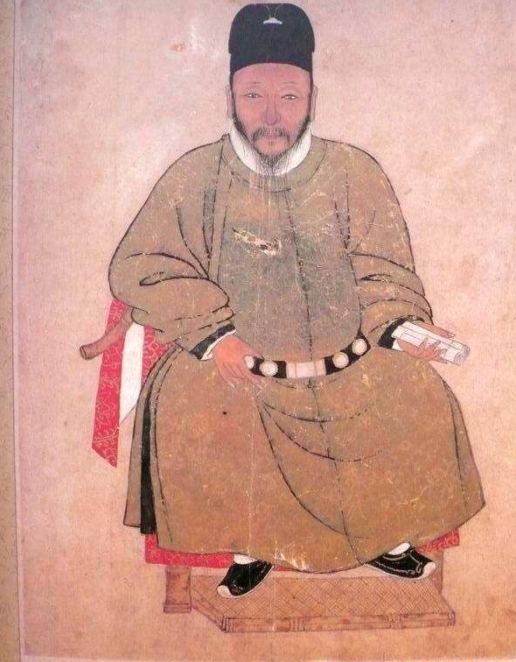

谈到滇藏线,不能不谈木土司。到第一代世袭土司木得之第13世孙木增(公元1587—1646年),木氏土司家族的疆域达到了鼎盛时期。木增文武兼备,颇具韬略,深受中原儒家文化侵染,还写得一手好诗词。那时木增土司的势力范围已从明初时仅限于今丽江、维西、兰坪三县的地域,扩张到东北方向的雅砻江流域(即现四川西昌一带),北面达到了四川巴塘、里塘及西藏昌都部分地区,西部则直抵缅甸恩梅开江流域,南面同大理剑川、鹤庆相接。这意味着,川藏、滇藏结合部的大部分地区,都统辖在木氏土司的势力范围之内。木氏土司以文治武功完成了霸业,同时也使西南各少数民族相互融合达到了一个空前繁荣的时期。

木增画像(图片来自画像)

纳西民族的东巴经典《创世纪》中曾有如此的描述:在洪水滔天的年代,人类全部死亡,只剩下一个男子,名叫“措则勒若”,为了繁衍人类,便到天上娶了一个竖眼的女人,结果生下了蛇和青蛙,措则勒若不甘心,便再次来到天上去求亲,这次娶了一个横眼(和现在的一样)女人,和她生下了三个孩子:老大是藏族,老二是纳西族,老三是白族。这也是纳西族宽广胸怀和与兄弟民族友好相处的一个证明。

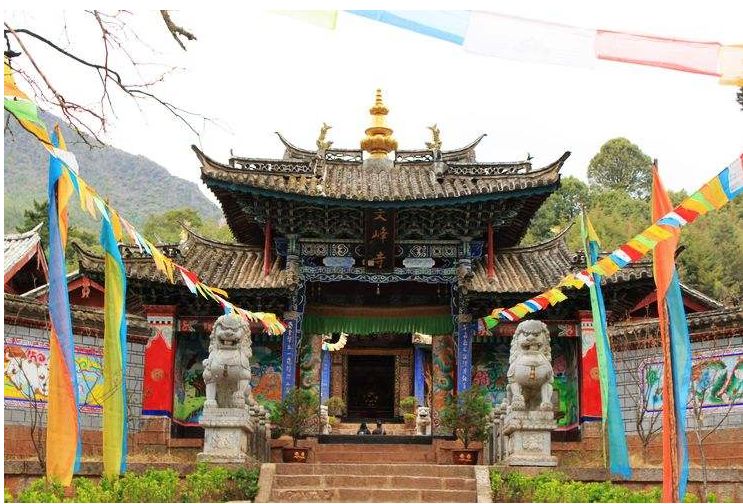

信奉东巴教的纳西民族没有自己专门的寺庙,东巴也不是专职的神职人员。但是在丽江,却是一个多元宗教大荟萃的地方。在这片诞生了东巴教灿烂宗教艺术和历史的美丽土地上,道教、汉传佛教、伊斯兰教、藏传佛教等宗教派别都可以在其宽容的怀抱中找到一席之地。而除东巴教外,藏传佛教是在纳西民族中影响较为深远的一种宗教。从木氏土司时代起便有迎请西藏的法王,印刷大藏经《甘珠尔》,在中甸及四川甘孜藏区为喇嘛庙捐资之举,到清代时在丽江境内大修喇嘛庙。现在在丽江境内有五大喇嘛庙,被称为前山五大寺,即文峰寺、玉峰寺、指云寺、普济寺和福国寺,其中文峰寺历史最为辉煌,五世、十世班禅曾来过该寺,它是滇西北噶举派的最高学府。而更为奇特的是,前山五大寺的主持,目前尚健在的翁堆活佛竟然是中甸县三坝乡的纳西族人!而且他原是里塘宁玛派的转世活佛,后被迎请回丽江,成为噶举派的活佛。该五寺和滇西北其它地区的如维西、永宁、中甸的8个藏传佛教寺庙够构成后山八大寺,共同组成滇西北13大寺。

丽江文峰寺(图片来自网络)

即使跨过金沙江进入中甸藏区,也不能割断藏、纳西两个民族长期以来的经济文化联系。很难想象,在藏区中甸县三坝乡的白水台不仅遗留了一支纳西人,而且还是纳西东巴教的发源地和圣地!

白水台是我国最大的华泉台地之一,总面积大约三平方公里。由于山顶上淌下的泉水中含有大量的碳酸钙,在阳光的照射下产生化学反应,并析出白色碳酸钙沉淀物。这些阳光和水共同作用下的结晶体,在时光的流淌中日积月累,形成了这一片玉液琼浆:远观白水台,在青翠连绵的山岗中,一大片乳白色的梯田状的平缓山坡,像镶嵌在巨大翡翠中的白色暖玉。走近白水台,你发现自己来到一块凝固了的巨大的白色瀑布前,它圣洁、庄严、气势恢弘,非凡的神奇和美丽让人惊叹不已。

白水台(图片来自网络)

在三坝乡的纳西人传说中,白水台奇特而形似梯田的的天然造化,是纳西人的祖先为其子孙耕田的样板,所以又叫“仙人遗田”。这里还有传说纳西东巴祖师的修行洞,因而也成为学习和传承东巴教的地方。东巴教的两大图腾:白石崇拜和孰崇拜,其白石崇拜是来自于羌人祖先还是与白水台有关呢?

玉龙雪山(图片来自网络)

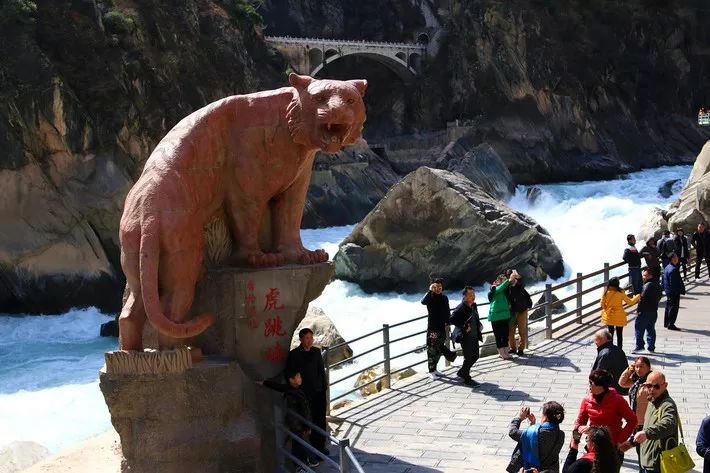

位于丽江和迪庆州交界的虎跳峡,这条在世界上仅次于雅鲁藏布大拐弯峡谷的著名峡谷,因其雄奇险绝、落差巨大、峡谷纵深而闻名于世。哈巴雪山和玉龙雪山在这里像两扇刚刚开启了一道窄缝的巨大石门,似千军万马奔腾的金沙江水汹涌而来,破“门”而出,自此后一泻千里,一直到浩瀚无垠的东海。虎跳峡全长20公里,分上虎跳、中虎跳和下虎跳,其中上虎跳是整个峡谷中最窄最险的一段,江面仅余30来米,江心还神奇般地雄恃着一块巨大的岩石,人称为虎跳石。相传有老虎从丽江一侧的岸边峭壁上一跃而到这巨石上,然后再凭空跃起,跳到中甸这边的土地上,虎跳峡因此而得名。

虎跳峡(图片来自网络)

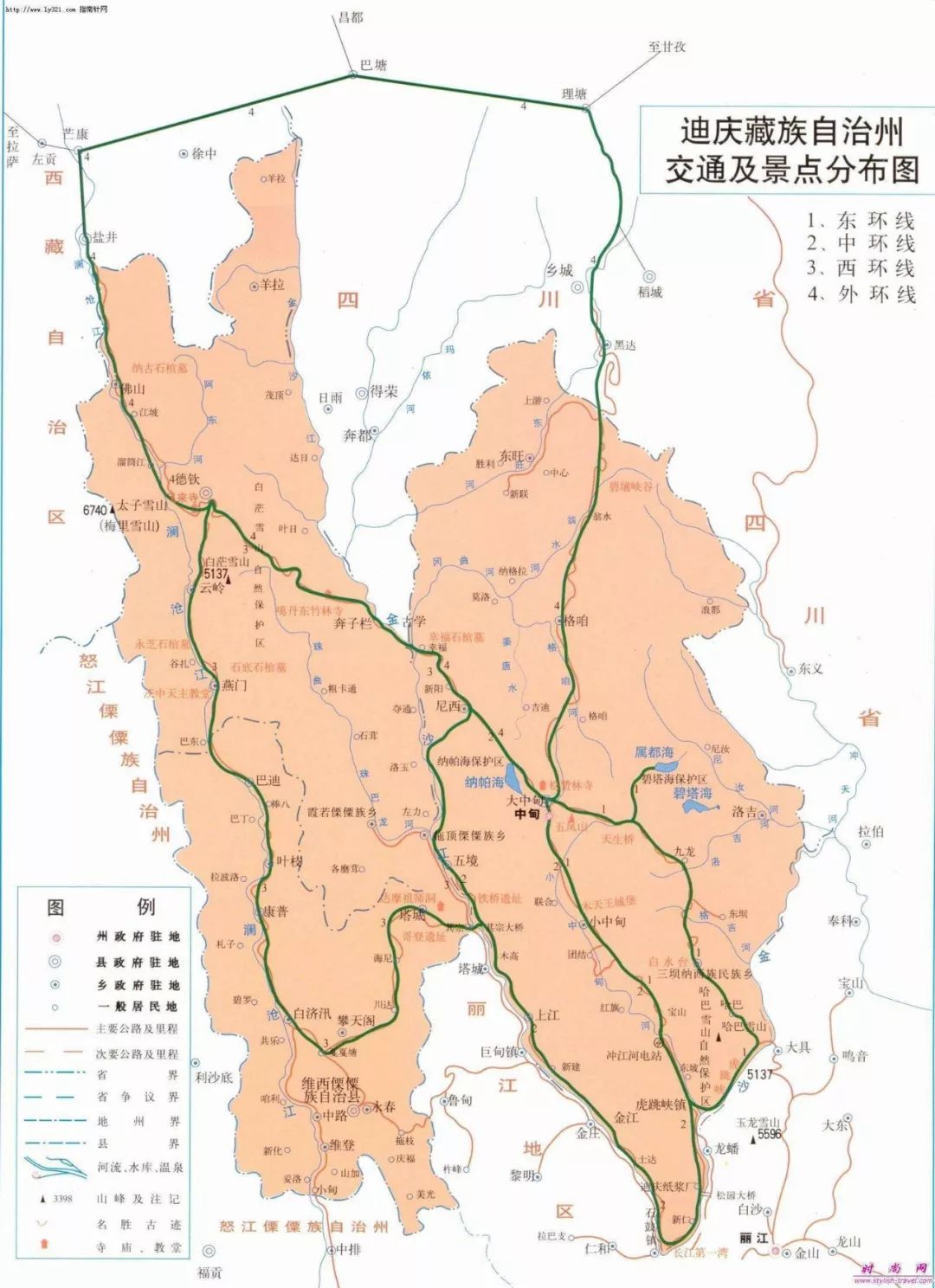

迪庆藏族自治州,辖中甸、德钦、维西三县,是云南藏族集中居住的地方。是汉藏民族经商及文化交往的金桥,也是历代政治风云时时涉足的地方:汉时为越羲羌牦牛地,唐代为吐蕃铁桥节度地,宋时为吐蕃东封地,元时为唐古特地,明时为丽江木土司地,清初为西藏属地,雍正二年(1724年)归版设治后,移剑川州判驻中甸,遂属云南管辖。它的名字还是藏区13林之一的松赞林寺第四任活佛、1954年任迪庆藏族自治州筹备委员会主任的松谋活佛取的:意为“吉祥如意、和平宁静的地方”。

迪庆藏族自治州交通图(图片来自网络)

迪庆所在的中甸清代时称为“建塘”,其藏语意为“广阔的坝子”或“胜利的坝子”之意,清时代表云南藏区。中甸古城作为茶马古道的一个重要中继站和茶马互市的一个重要中心,注定要在历史长河中扮演一个民族文化大交流的脚色。“胜利的坝子”,是渴望发财的人们心驰神往的地方。只要到了建塘,还有什么东西买不到,什么地方不能去的呢?四川的蜀锦、普洱的茶叶,西藏的麝香,英美的洋烟,你可以随心所欲地购买、交换。马帮从金龙街的南门出去,便去往丽江,从北门街的北门走,则是通往拉萨的漫长之途。据老人们说,那时马帮到拉萨要走一个多月的时间,其间要翻越十几座大雪山,许多马脚子(即马夫)便因冻死、饿死、累死、病死、塌方、毒蛇、过河、土匪等多种原因再也不能回到故乡。

中甸是一个旅游资源集中的地方:城东的佛屏山下,有被称为“小布达拉宫”的松赞林寺;在城东25公里处,有“高原明珠”碧塔海;城西北八公里还有一半沼泽一半水面的纳帕海,冬天时可以在那里看到珍稀保护动物黑颈鹤;再往远一点走,南可以到长江第一弯和虎跳峡,北可以到白茫雪山和梅里雪山。

松赞林寺(图片来自网络)

碧塔海(图片来自网络)

此外,在维西有据说是达摩祖师修行洞,里面有传说达摩修行时“顿足成洼”的脚印和面壁十年“破壁”而在石壁上形成的身影。

中甸还有滩堆村历史悠久的土陶制造;有位于三省通衢的、拐进四川三公里的、盛产藏式木碗的奔子栏。这里也是过去产生马脚子的地方,从奔子栏到拉萨,过去单边一般都要走两个月以上 ,路线经德钦到梅里石,翻越梅里雪山,进入西藏的碧土、再到田妥,走邦达草原,然后从邦达草原下来,进入到怒江峡谷,到边坝,再翻过色季拉雪山到达工布地区,也即现在的林芝一带,拉萨就遥遥在望了。

奔子栏镇后面有一座来灵山,是奔子栏的神山,也是汉族人的保佑地,据说还是一座对生意人特别垂青的神山呢。

奔子栏, 藏语的意思是“美丽的沙坝”。位于白茫雪山脚下,金沙江西岸,是“茶马古道”的必经之路, 区位独特,奔子栏以上的金沙江怒涛滚滚,汹涌奔流,以下一段江面则豁然开阔,江水平静(图片来自网络)

在到德钦县的路上,有被称为康区13大林之一的东竹林寺,它始建于1574年,本为藏传佛教噶举派寺院,后为藏传佛教格鲁派所兼并,并由五世达赖赐名噶丹·东竹林,是德钦境内格鲁派三大寺中最大的,也是云南省藏传佛教有名的寺院之一,本世纪初,有僧侣700多人,活佛10个,是康南地区讲修佛法最盛的寺院。东竹林外观上的与众不同之处,就是它不象其它僧院那样,将寺院建成集体宿舍式或兵营式的规整单调的“康村”或“扎仓”,它的僧舍大多依地形起伏,随意而建,独门独户,就向一个寺庙里的村庄,或村庄里的寺庙。究其原因与该寺院由格鲁派将原属噶举派的13座寺院合并而成有关,其散居独处成了格鲁派与噶举派那段貌合神离的日子的见证。

东竹林寺(图片来自网络)

在东林寺附近还有一座叫觉母衮的尼姑寺,有近百名尼姑,教规严格而在宗教界声名远扬,如每年做一次历时三月的法事时,每两天仅吃一顿饭,其余时间除念经外,不能说话,水都不能喝——她们的虔诚之举令人惊奇。

再往前行,就是梅里雪山,其主峰即遐迩闻名的卡格博峰海拔6740米,是西藏和云南的分水岭。

梅里雪山(图片来自网络)

全西藏只有16个区别于主体民族—藏族的民族乡,而从德钦进入西藏后的第一重镇,芒康县的盐井纳西民族乡就是其中一个,而且是唯一的一个纳西民族乡。尽管在察隅地区也有少部分纳西民族的后裔,但他们已几乎全部藏化了。关于这部分纳西人的来历,根据《格萨尔王传·姜岭大战》描写的历史上纳西族的姜国与格萨尔的岭国围绕争夺昆明(今四川盐源)的盐池而长期征战的历史,可以推断为盐井的纳西人是因为姜域(丽江的“江”与此同音)的纳西人沿着澜沧江逆流而上过来的,尤其是明清木氏土司时期,强大的木氏土司军队已深入到芒康、察隅一带,小小的盐井自然成为了木土司的征服地,更何况盐井又地处川、滇、藏结合部,其战略意义也非同一般。木氏土司统治盐井的数百年的时间,木天王还将大量的纳西人迁徙到康巴地区,以加强对这一地区的同化和统治。

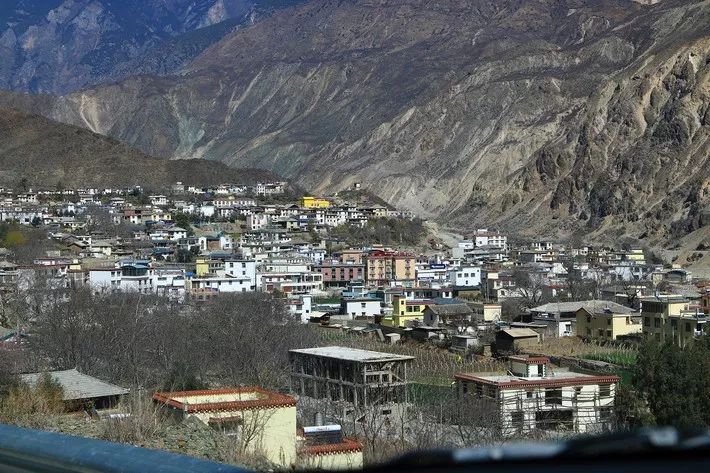

盐井纳西民族乡(图片来自网络)

到了清代,清政府实行“改土归流”政策,地方土司势力受到中央皇权的制约,木氏土司逐步走向衰亡,藏族人于是又卷土重来——但生长繁衍在此的纳西人便只有别无选择地留了下来。宽厚大度的藏族人容纳了这些与自己在民族、宗教、语言、习俗等多方面都不相同的前占领者,聪明的纳西人也逐渐学会了在异地求同存异的生存本领,他们向高原耐寒植物一样的坚韧而执着,他们以自己家族的延续和兴旺证明了在中华民族的大家庭里,不同民族,哪怕是曾经刀兵相见的民族,在历史长河中互相依存、相互交融的力量,他们的宽容和智慧都值得人们尊崇和深思。

多少个朝代以来,盐从来就是深山峡谷中的紧缺商品,而澜沧江峡谷中的井盐之井,就象是上天的造化一样,紧依澜沧江,点缀在江边那些犬牙交错的裸露河床上。更令人惊奇的是:澜沧江流经盐井镇加达村时,古老的盐井分布在澜沧江的两岸。其西面是纯藏族村子,该村的藏族人在这边的盐井里采取卤水,并在岸边依次建造了晒盐的平台;而对岸的江东,则是盐井镇的纳西人建造的晒盐平台,江东也有取卤水的盐井。还有一个饶有趣味的现象:江西的藏族人晒出的盐为红色,称之为红盐;江东的纳西人晒出的盐为白色,称之为白盐。这里的卤水多为地底自然涌出,人们只需把卤水从水坑里背(挑)上来就是了。由于地势狭窄,人们就用木头架依托着悬崖支撑出一种被称为“土巴”的台地,这样,晒盐的“盐田”就成了,待青藏高原的太阳把水分晒干(一般3—4天),盐便产生了。那高低错落、大小不一的“盐田”平展如镜,在阳光的照耀下泛着明亮透明的白光,就象峡谷这条苍龙身上的鳞片,成了这里一道独特的风景,让人禁不住感叹人类在逆境中求生存智慧的博大和人与大自然关系的奇妙与和谐!

澜沧江云雾(图片来源:南涧彝族自治县人民政府办公室网)

过去这里的盐主要用于食用,后来交通方便了,内地高质量的盐进入取代了传统的食盐,但盐民们的传统制盐业并未因此衰败,因为长期以来康区的牧民就有用这里的盐喂牲口的传统,据说这不仅使牦牛的味道更好吃(藏族一般牛肉为生吃),这种盐据说还有像激素那样的催产作用,能提高牲口的产仔水平。为此,一些内地的精明商人正在对该盐的构成进行研究,并指望从中发现类似“伟哥”的原料,那他们就可以大大地赚上一笔了。

邦达草原(图片来自网络)

从滇藏线过昌都,你将经过方圆数百平方公里的邦达草原,在这里,有摘取了三个世界冠军的邦达机场:即海拔最高(4300余米),跑道最长(7.5公里)和机场离城最远(130余公里),当然,选择这一地方建设机场也实非建设者所愿——由于横断山脉的独特地貌,实在也不易找到一块适合修建机场的开阔之地。邦达机场成为康区最早建起的现代化机场,1995年通航后现已开通到成都和拉萨的航线——正如《向往神鹰》里写道的,在宽敞的机舱里俯瞰康巴大地的模糊身影,你除了“止不着热泪盈眶”外,当还会有更为复杂的思绪和怀想吧……

滇藏线(图片来自网络)

(未完待续)

来源:《寻找康巴》(王怀林著),2000年10月四川人民出版社出版,2004年8月四川出版集团四川人民出版社第2版,2010年4月四川出版集团四川人民出版社第3版

作者:王怀林

用户登录

还没有账号?

立即注册