【历史文化】“西道孔子”扬雄及其著作‖ 李冬梅

本文载《巴蜀史志》2022年第1期

“西道孔子”扬雄及其著作

李冬梅

扬雄(前53—18),字子云,西汉蜀郡成都人。少时师事严遵,得其易学之传。后入京师,由杨庄推荐给成帝,任黄门郎,待诏承明之庭。王莽时,官大夫,校书天禄阁,因事牵连,投阁几死,后以病免,又召为大夫,年71卒。扬雄早年以辞赋见称,与司马相如、王褒并称,世称“扬马”或“渊云”,《汉书·艺文志》于“诗赋略”著录“扬雄赋十二篇”。中年后以辞赋为“雕虫篆刻”,转而研究哲学。以为经莫大于《易》,拟《易》而作《太玄》;又以为传莫大于《论语》,仿其书而著《法言》。《汉书·艺文志》于“诸子略·儒家”著录“扬雄所序三十八篇”。此外,还著有语言文字学著作《方言》《训纂》,古史著作《蜀王本纪》等。《汉书》卷87有传。

《太玄》

《太玄》为儒家早期拟经作之一,系依据汉代“浑天说”理论以及《太初历》成就,仿《周易》卦、爻、辞、象、变、占等原理而作。全书原本包括《玄经》《玄说》《章句》三部分,今本《章句》已佚,仅存经、传两部分。在数理方面,与《周易》“倍偶法”(即“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,八卦演为六十四卦)相对应的是,《太玄》蕴含“一分为三”“以三统众”的原理。其经文部分,以一二三为三方,四重之以为八十一首,形成一玄统三方、三方生九州、九州生二十七家、九九乘之以成八十一首的“太玄”学体系。其八十一首的次序,就首的符号而言,是按三进位制排列;就首的名义而言,则是按汉易卦气值日次序排列。其传文部分,共有《玄首》《玄冲》《玄错》《玄测》《玄摛》《玄莹》《玄数》《玄文》《玄掜》《玄图》《玄告》11篇,拟《易传》“十翼”以解经。其中《文》拟《文言》,《摛》《莹》《掜》《图》《告》拟《系辞》,《数》拟《说卦》,《冲》拟《序卦》,《错》拟《杂卦》。

在哲学观念上,此书以“玄”为最高范畴,笼括天、地、人,故其书3卷,分别命名为天玄、地玄、人玄,从文献到思想建立起一个思辨性极高的“三才合一”体系,对后世产生较大影响。桓谭、张衡、王充对其推许备至,桓谭比“扬雄之玄”,与“伏羲之易,老子之道,孔子之元”方驾并驱,“汉兴以来未有此也”。张衡谓崔瑗曰:“吾观《太玄》,方知子云妙极道数,乃与‘五经’相拟。”②王充亦曰:“扬子云作《太玄经》,造于眇思,极窅冥之深,非庶几之才不能成也。”①不过,此书虽模拟《周易》相当完美,几乎无与伦比,但其变化性却没有《周易》丰富。此外,它引入五行、律吕、天文、历法等学术,内容十分庞杂,用字十分古涩,故学人亦有所批判。当时即有人“嘲雄‘以《玄》尚白’”,以为玄学未为精到;刘歆亦谓雄曰:“空自苦!今学者有禄利,然尚不能明《易》,又如《玄》何?吾恐后人用覆酱瓿也。”然而扬雄终不为所动。就思想而言,《太玄》融会《易》、老,建立起以“玄”为最高本体的哲学思想体系,而要点在于“贵将进,贱始退”,颇用心于义理之学,对魏晋玄学的兴起有先导作用。李光地称:“扬雄作《玄》拟《易》,虽袭京、焦之绪,而颇推道德性命之指。”

是书东汉时渐为人所研习,特别是在蜀中一直不断被后人传衍,号称“太玄经”。三国以后,历代注释《太玄》者尤众。朱彝尊《经义考》卷269著录自宋衷、李譔、王肃、陆绩、虞翻、范望以下至清初,即有各类注《太玄》著作60余种,俨然形成一种“太玄学”。其重要者有晋范望《太玄经注》(有《四部丛刊》本)、宋司马光《太玄集注》(有中华书局1998年标点本)。今人著述,则有郑万耕《太玄校释》(北京师范大学出版社1989年版)、刘韶军《太玄校注》(华中师范大学出版社1996年版)等,俱可参读。

《方言》

《方言》旧本题为《轩使者绝代语释别国方言》,为简便计,诸家援引及史志著录省文谓之《方言》。此书之作,据应劭《风俗通义原序》云:“周、秦常以岁八月遣輶轩之使,求异代方言,还奏籍之,藏于秘室。及嬴氏之亡,遗脱漏弃,无见之者。蜀人严君平有千余言,林闾翁孺才有梗概之法。扬雄好之,天下孝廉卫卒交会,周章质问,以次注续。二十七年,尔乃治正,凡九千字。其所发明,犹未若《尔雅》之闳丽也。张竦以为悬诸日月不刊之书。”扬雄以27年之功,集古籍所载与当时调查所获,仿《尔雅》体例,撰成《方言》,故有学者推为“悬诸日月不刊之书”。然应劭《风俗通义原序》称《方言》9000字,而今本实有11900余字,恐在流传过程中,后儒或有所附益。

《方言》是我国最早的一部方言著作,在语言学史上具有里程碑式意义。其体例仿《尔雅》,所收词汇虽不标门类,但基本按内容分类编排。释词一般是先列举一些不同方言的同义词,然后用一个通行词加以解释,以下大都还要说明某词属于某地方言;也有先提出一个通名,然后说明在不同方言中的不同名称。所记方言地域广阔,东起齐东海岱,西至秦陇凉州,北起燕赵,南至沅湘九嶷,还涉及朝鲜半岛北部的一些方言。书中收集并保存了大量汉代口语词汇,为我们了解汉代“普通话”词汇提供了重要依据,也为我们研究古今语音语义的变化规律提供了很好的资料。因此,郭璞赞其“考九服之逸言,标六代之绝语”。

此书世有刊本,然文字古奥、训义深隐,校雠者猝不易详,故断烂讹脱,几不可读。清修《四库全书》,即据《永乐大典》所收,多有厘正。“参互考订,凡改正二百八十一字,删衍文十七字,补脱文二十七字……并逐条援引诸书,一一疏通证明,具列案语。”②今传本除《四库全书》本外,尚有《四部丛刊》本、《汉魏丛书》本、《景印元明善本丛书十种》本等。历史上为《方言》作注的有很多,亦不失为较好的《方言》版本选择。

《方言》最早的注本是晋代郭璞《方言注》,常常将晋代的方言和汉代的方言做比较,以通古今。清代研究《方言》的也有多家,其中成就较高的是戴震《方言疏证》和钱绎《方言笺疏》,都对《方言》做了很好的整理和阐发。《方言疏证》对《方言》一书作了细致的文字校正,并逐条作疏证,是研究《方言》的重要参考书;《方言笺疏》广征博引,材料比较丰富,且能从声音上解释词义,成就较高。

中华书局2006年出版的华学诚《扬雄方言校释汇证》,以上海涵芬楼《四部丛刊》影宋本为底本,所有校勘内容统一在文后按条列举,原则上只对《方言》原文和郭璞《方言注》中的被释词进行注释,是能反映今天学术水平的新的校证本。

《法言》

《法言》是扬雄继《太玄》后又一传世名作,为语录体散文著作,仿《论语》而撰成。其自序曰:“雄见诸子各以其知舛驰,大氐诋訾圣人,即为怪迂析辩诡辞以挠世事,虽小辩,终破大道而惑众,使溺于所闻而不自知其非也。及太史公记六国,历楚汉,讫麟止,不与圣人同,颇谬于经。故人时有问雄者,常用法应之,撰以为十三卷,象《论语》,号曰《法言》。”(《汉书·扬雄传》载《法言自序》)可知扬雄撰《法言》主要是对诸子和太史公等“不与圣人同”的错误认识加以批判和纠正。他“窃自比于孟子”(《法言·吾子》),要廓清儒学传播、发展道路中的障碍,从而复见儒家经典的真正内涵,阐明孔学圣道的基本精神。他尊崇《五经》,认为圣人及《五经》是评判是非得失的根本标准和唯一标准,尤其在衰乱时期,更是社会生死存亡的重要保证。提出只有努力摒除利禄之欲,涵养道德之心,才能真正达到孔圣的道德境界。他点评西汉著名儒学大师,包括叔孙通、辕固生、申培、董仲舒等,认为叔孙通作君臣之仪,是得,但其礼不合圣人之道,是失;对辕固生、申培则除称其“守儒”外,其余都加以批判和否定;而董仲舒空有愿望却不能实现,公孙弘位居显要却只知“利在安身”(《渊骞》李轨注),都未能近圣人之道。此外,对董仲舒等的今文经学走向灾异谶纬学说及时人赞誉的致雨之术,也都予以毫不留情地讽刺和批判,指出“君子之言,幽必有验乎明,远必有验乎近,大必有验乎小,微必有验乎著。无验而言之谓妄。君子妄乎?不妄”(《问神》)。这在谶纬学说流行的西汉后期,无疑是石破天惊之语,徐复观对此评价道:“从成帝时起,开始有人对由术数所讲的天人性命之学发生怀疑,渐渐要回到五经的本来面目,以下开东汉注重五经文字本身了解的训诂学,并出现了以桓谭为先河的一批理智清明的思想家,此在西汉末期,虽未成为学术风气的主流,但实开始了一个新的阶段。扬雄末年的《法言》,担当了开辟此阶段的责任。”

对于先秦诸子,扬雄评论最多的当属以申不害、韩非为代表的法家思想,肯定他们的“苟不乖少圣人之术”“则颜、闵不能胜之”(《问题》李轨注),但对其“不仁之至”(《问道》)、“险而无化”(《五百》),则进行严厉批判和全面否定。这一点颇不同于汉代其他学者,如司马谈和班固在评价法家时,既有否定,也有肯定。相比之下,扬雄就缺少这样一种客观分析和全面考察,更多是带上鲜明的主观倾向和感情色彩。这样一种主观性,既是《法言》的突出特点,也是其所失之处。

一方面,扬雄极力批判;另一方面,扬雄又指出儒学经典和孔学圣道也不能生搬硬套、盲目遵从,随着时代变化,“可则因,否则革”(《问道》),“夫道非天然,应时而造者,损益可知也”(《问神》)。他认为,“通天、地、人,曰儒;通天、地,而不通人,曰伎”(《君子》),主张从天、地、人三方面分析社会历史变迁的根本原因。他分析战国秦汉历史,认为秦亡于“强阋震扑”“播虐黎苗”,而汉虽“兼才尚权”,却并不如上古三代明君因“显懿”而能“飨国长久”(《重黎》);体现出扬雄深切的忧患意识,这也是其所倡之儒学新的文化内涵和时代意义。

儒道水乳交融、互相影响,是《法言》的又一特征。汉初尊黄老、尚无为,将道家学说作为统治思想,后虽经武帝时期“罢黜百家,表彰六经”,但道家学说并未完全、也不可能完全销声匿迹。扬雄少从严君平游学,对严氏德行才学称赞有加,在《法言》中也提到“蜀庄之才之珍也,不作苟见,不治苟得,久幽而不改其操,虽隋和何以加诸?”(《问明》)严君平是汉代道家学派的代表人物,《法言》中尚玄崇道思想,正是受道家影响的结果。在《法言》中,扬雄认为天道无为:“或问天?曰:吾于天与?见无为之为参。或问:雕刻众形者,匪天与?曰:以其不雕刻也。如物刻而雕之,焉得力而给诸?”(《问道》)这种天道无为思想正是吸取了老子的自然哲学。但对道教修仙长生观念,扬雄又以一个儒者的身份进行批驳,说:“神怪茫茫,若存若亡,圣人曼云。”(《重黎》)指出神怪之事无从验证,圣人亦不语怪力乱神。又说:“有生者必有死;有始者必有终,自然之道也。”(《君子》)并举出历史事实证明神仙之说皆为虚妄,在谶纬神学盛行的时代,无疑是点亮了一缕理性之光。

《法言》的最早著录见于《汉书·艺文志》诸子略儒家类:“扬雄所序三十八篇。《太玄》十九,《法言》十三,《乐》四,《箴》二。”《隋书·经籍志》以下历代书目等皆有著录。历史上《法言》的版本主要有两个系统:13卷本和10卷本。13卷本以李轨注《扬子法言》为代表,篇名依次为《学行》《吾子》《修身》《问道》《问神》《问明》《寡见》《五百》《先知》《重黎》《渊骞》《君子》《孝至》。历来校释和刊行的《法言》大多根据扬雄《自序》,以1篇为1卷,共13卷。此系统特点有二:一是十三小序在书后,二是序后附《法言音义》1卷。这一系统的版本尚存宋本:北宋治平二年(1065)国子监刻李轨注《扬子法言》本、清嘉庆二十四年(1819)秦氏石研斋影宋刻本。后世多以秦氏石研斋本为底本进行影印和刊刻。另一系统10卷本,始于北宋宋咸,合《吾子》《修身》为1卷,合《问明》《寡见》为1卷,合《五百》《先知》为1卷,共10卷,且将每篇小序放置卷首。10卷本系统有六:一是宋咸《扬子法言注》本,此本明清两代十分流行,重刊者有《汉魏丛书》本、《广汉魏丛书》本、《增订汉魏丛书》本、《丛书集成初编》本;二是司马光集注《扬子法言》本,原书已佚,今存明读书坊刊本、《四库全书》本;三是建宁四注本,北宋刊本,今佚;四是《纂图分门类题五臣注扬子法言》,宋绍兴间刘通判宅仰高堂刻;五是《新纂门目五臣音注扬子法言》,以建宁四注本为底本,增入温公《集注》;六是《纂图互注扬子法言》,南宋景定元年(1260)建阳书坊刊本,现藏于日本,为10卷本系统中最善,据傅增湘《藏园群书经眼录》,此版本还可分为南宋刊本、宋末刊本、明初刊本。

《扬雄集》

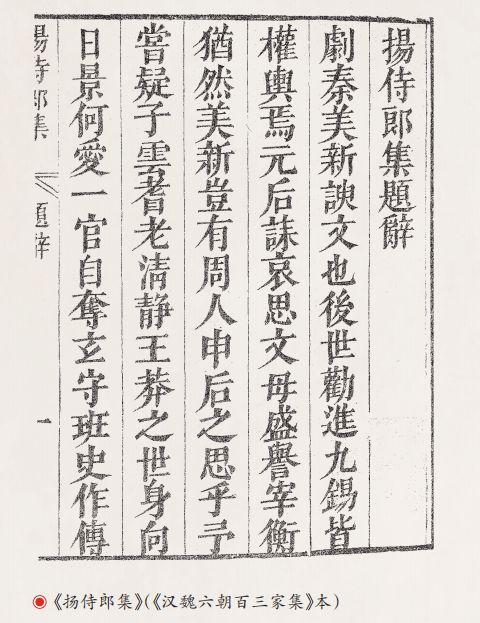

《扬雄集》,又名《扬子云集》《扬侍郎集》,《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》等皆著录为5卷,然其本已佚。宋谭愈“好雄文,患其散在诸篇籍,离而不属”,因取《汉书》及《古文苑》所载40余篇,仍辑为5卷,聊补原书之缺。明万历时,遂州郑朴又取扬雄所撰《太玄》《法言》《方言》三书及类书中所引《蜀王本纪》《琴清英》诸条,与其诸文、赋合之,厘为6卷,而以逸篇之目附卷末,今《四库全书》所收即此本。

在文学上,扬雄主要以辞赋知名,乃汉代四大赋家之一。其早年甚喜辞赋,尝慕乡人司马相如作赋弘丽温雅,故每拟之以为式。《汉书·艺文志》于“诗赋略”即著录“扬雄赋十二篇”,今存《蜀都赋》等11篇,《核灵赋》1篇乃残篇。后来他认为“辞赋非贤人君子诗赋之正”“童子雕虫篆刻,壮夫不为”,遂转而研究哲学。其代表作是仿效司马相如《子虚》《上林》的“四赋”,即《甘泉》《河东》《羽猎》《长杨》,此四赋皆因事而作,旨在谏戒帝王息佚猎、绝奢侈、惜民力、重国防。他继承司马相如散体大赋的路子,并将其推向极致。而其《蜀都赋》则又是展现蜀地风貌的绝佳之作。此赋对蜀中地理位置、山川物产、竹木禽兽、都城规模、花果蔬菜、布帛蜀锦、饮食肴馔、歌舞习俗等都作铺陈,这不仅对外界了解蜀地甚是有用,也开启都邑题材作品的创作先河。此后,班固《两都赋》、张衡《二京赋》、左思《三都赋》,都导源于此。

除辞赋外,扬雄亦有书、箴、颂、难、连珠等类论说之文。如他曾作《十二州箴》《二十五官箴》,将辞赋的艺术手法纳入箴言之中,以期达到劝谏君王施行德政、安不忘危、官司其职、国富民强的目的。故王应麟《汉艺文志考证》引晁氏曰:“雄见莽更易百官,变置郡县,制度大乱,士皆忘去节义,以从谀取利。乃作《司空》《尚书》《光禄勋》《卫尉》《廷尉》《太仆》《司农》《大鸿胪》《将作大匠》《博士》《城门校尉》《上林苑令》等箴,及荆、扬、兖、豫、徐、青、幽、冀、并、雍、益、交《十二州箴》,皆劝人臣执忠守节,可为万世戒言。”不过对于扬雄所撰诸箴存世篇数及部分篇章真伪,后世亦多存疑义。如《古文苑》及《中兴书目》皆为24篇,晁公武《郡斋读书志》则称28篇,多《司空》《尚书》《博士》《太常》4篇;而《四库全书》所收明郑朴辑本又增《太官令》《太史令》2篇为30篇。考《后汉书·班固传》注引扬雄《尚书箴》,《太平御览》引扬雄《太官令》《太史令》2箴,则郑朴所增,未为无据。然又考《汉书·胡广传》,称扬雄作《十二州箴》《二十五官箴》,其9箴亡,则汉世止28篇。刘勰《文心雕龙》称《卿尹州牧》25篇,则又亡其3,不应其后复出。且《古文苑》载《司空》等4箴,明注崔骃、崔瑗之名,则此4箴或许真非扬雄所作。故陈振孙《直斋书录解题》云:“今广德军所刊本,校集中无《司空》《尚书》《博士》《太常》四箴。集中所有,皆据《古文苑》。而此四箴,或云崔骃,或云崔子玉,疑不能明也。”

是集现存版本除《四库全书》本外,尚有明张燮《七十二家集》本、张溥《汉魏六朝百三家集》本、汪士贤《汉魏六朝诸家文集二十二种》本、严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》本等。其中严可均辑本可谓目前辑录扬雄集最为完善的本子,此本无因袭、无重出,各篇之末都注明见于某书某卷,复查核对非常方便。今人整理本主要有张震泽《扬雄集校注》(上海古籍出版社1993年版)、郑文《扬雄文集笺注》(巴蜀书社2000年版)、林贞爱《扬雄集校注》(四川大学出版社2001年版)。

(本文载《巴蜀史志》2022年第1期 )

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李冬梅(四川大学古籍整理研究所副研究员)

配图:方志四川