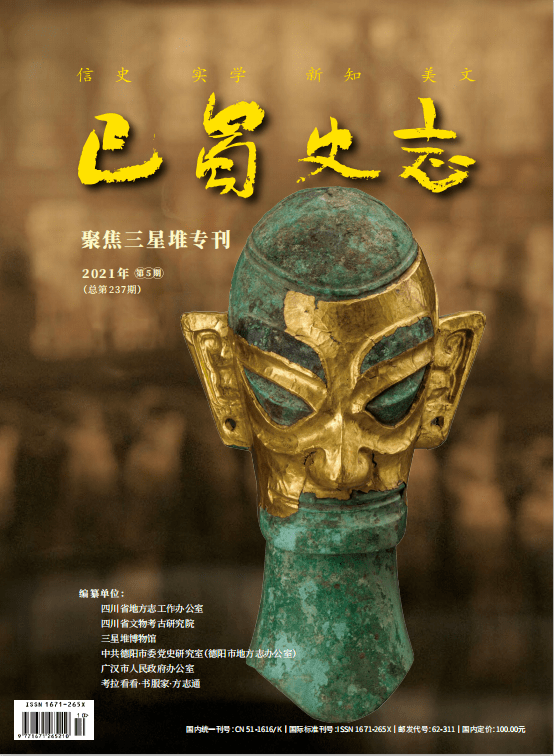

【聚焦三星堆】神化攸同:三星堆青铜制品研究断想

本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊

神化攸同

三星堆青铜制品研究断想

——兼论三星堆遗址祭祀区诸坑的形成及性质

吴维羲

作为显现精神的符号形式,以青铜制品为代表的三星堆秘宝是古代蜀国权力话语之表征,其恢诡离奇的图像蕴含独特的文化观念和价值取向,具有浓郁的地缘政治和地域文化色彩。其或表现某种仪式情境和仪式程序,或藉由纹饰等相关元素的对比关系而提示出其中隐含的价值观念,或通过雕像群系列服饰与体姿语等彰显其礼仪规制,凡此等等与具有特定功用的金器、玉石器互为映发,充分反映古蜀独具特色的政治文化和神秘而深沉的信仰世界。

2019 年影子之城:营造学社镜头下的广汉特展(三星堆博物馆供图)

一、表意与传达

宗教神权作为三星堆文明的内部支撑,系古蜀国统治集团神化王权、进行有效社会控制的重要手段,具有维持社会秩序、统摄文化共同体之信仰、引领以超越生存局限为主要向度的文化心理等诸多重要功能。其重要载体即是以三星堆1—8号“祭祀器物埋藏坑(遗存坑)”(以下简称K1—K8)出土的大量像设、神器、礼器等为代表的青铜制品。

三星堆青铜人物雕像群的不同头型与鼻型、多种发式与发饰、繁简不一的装束等特征,在一定程度上反映了三星堆古蜀国的复合族群共同体性质。而其在保持各自血缘部族身份认知的同时,还须藉由内在或外在因素促进族群意识的强化、实现地缘政治体制内的各族群成员身份认同,以内化对国家政治存在的共同感、从属感、认同感以及敬畏和服从,故建构并推行一整套与其神权政体相匹配的图解演绎和象征其宇宙观、信仰世界、权力等级、价值秩序等的视觉符号系统,这是三星堆古蜀国统治阶层的有效策略。就三星堆文化遗存来看,青铜制品、玉石器、黄金制品等诸大类构成古蜀图像符号系统,诸类各辖若干子系统,而相关符号在此系统中相互依存并产生意指作用。这一符号系统陈设于古蜀国神圣空间或施用于礼天祭地等庄严的仪式场合,不仅彰显其宗教文化上的意义和功能,且堪增强国家政权合法性的权威感和“气场”,更能克服语言文字障碍,使其受众皆能理解接受,发挥重要的教化作用。

三星堆遗址1 号祭祀

三星堆青铜制品是三星堆文明的重要代表,数量庞大、种类丰富、赋形奇绝,构成三星堆符号系统的核心;其符号类别可概括为人物、神灵、动物(神物)、植物、礼器以及建筑等,诸符号又包含若干相应层级。可以看出,三星堆青铜雕像群作为陈设于古蜀宗庙的庄严像设,既是古蜀神巫文化中的神灵象征,同时亦与古蜀国上层统治集团的层级结构相应,即代表国王及巫师一类执掌社会政治、经济、军事和主掌宗教事务的权贵阶层及由此构成的统治集团;而青铜雕像群、铜神坛、龙、虎、凤(鸟)、神兽以及神树群等合构而成神异奇诡的超越现实之宗教世界,亦折射出古蜀的宗教已形成由众多神祇组成的神祇集团,并具有完善的神统。诸类神器以其雄奇神秘、恢诡谲怪的总体图像显透古蜀人独特的文化精神与价值诉求:一方面,其作为强化“神圣”与“世俗”之区分的政治象征和权力话语表征,表明对象征符号的操纵与相应仪式之采行系三星堆古蜀王国统治集团运用的一套旨在彰显权威、强化秩序及维持政治系统稳定运转的权力技术;另一方面,作为古蜀人宗教信仰与价值观的物质载体,其各种符号形式亦充分表达了古蜀人对客观世界的认知和对神秘世界的叩问,合构为一个光怪陆离、梦想充溢的人间神国,其种种形象、母题背后的实质则是三星堆复合族群共同体对世界本源的解释方式、对存在与本真的探求。其多重意义相辅相成,使之在古蜀社会政治生活中发挥着重要的文化阐释功能。不仅如此,从国家社会象征图像符号系统意义上说,其创制的系列象征符号竭力彰显古蜀文化的独特性与所属神权政体的高辨识度,具有旨在区别于“他者”的国家政体之辨识标志意义。这与成组合地使用体现商王朝象征图形符号体系之内容实质的商式青铜器及其纹饰,即象征着使用者接受商王室的宗教和礼制系统,承认商王朝统治者的政治权威亦即国家认同,理出一辙。

三星堆遗址2 号祭祀坑出土的兽首冠人像(云何视觉供图)

从K1出土青铜容器看,其相当于二里岗文化上层至殷墟一期(或略晚)的尊、瓿、盘等青铜容器的形制种类和纹饰作风,皆为同时期商文化所常见,表明古蜀国于此际已参与到涵盖地域广阔、以商式青铜礼器为动脉的礼制网络体系之中,并追随仿效商王朝青铜礼器整体设计风格铸造礼器的风尚。一般来说,“追随这种风尚,不仅显示出对商王的遵从和敬重,而且这些青铜礼器也赋予他们与至高无上的集合神灵相沟通的媒介”;但是,一则三星堆古蜀国并未借鉴商文化标志性的鼎、簋、爵等主要铜礼器组合,二则与三星堆商式铜容器伴出的还有大量饶具地方文化特色的青铜雕像、铜动物与植物造型等青铜制品,说明其在接受部分商文化元素的同时,尊奉的仍是其传统的神祇,并运用本土文化与神祇沟通的方式与法器。换言之,从K1器物年代考虑,三星堆古蜀国至迟在二里岗上层至殷墟一期已初步建构了其国家象征符号系统,惟未完备。迨至殷墟二期,作为古蜀国代表性礼器的青铜尊、罍之形制虽与殷商文化或长江中游地区的同类器接近,但其纹饰已颇具地方风格。K2彰显出强烈地方民族个性的铜尊、罍与伴出的青铜雕像群、神坛、铜动植物造型系列、太阳形与眼形图像系列及黄金制品、玉器等组合构成神秘俶诡、神意弥满的古蜀神巫文化图景,不仅显示出古蜀技术传统的精进,亦表明与三星堆古蜀国神权政体互为表里的符号系统已于此际臻于完善。

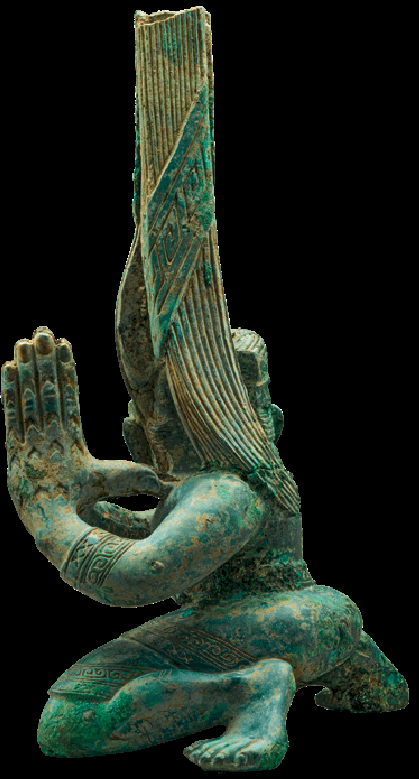

2019年底以来,三星堆遗址祭祀区新发现的6座祭祀坑相继出土大量堪称“神品”的文物,其中K3出土的铜顶尊跪坐人像所顶铜尊尤能见出古蜀人对源自中原文明的这一典型礼器图式的着意修正和创变。其他如K3复合式青铜制品、K4铜扭头跪坐人像、K7带黑彩铜人头像、K8铜神坛和大型铜怪兽等则更彰古蜀文化自身独特的观念与趣味,其造型神秘精绝、匪夷所思,反映了商代晚期的三星堆先民熔铸出新、创造图像性符号的非凡能力,进一步展示出古蜀图像符号系统的复杂庞大和卓立高蹈。

三星堆遗址3 号祭祀坑出土的喇叭形盖(四川省文物考古研究院三星堆研究院供图)

二、扬弃与开创

通过类型学分析,可见三星堆诸符号的生产是一个历时性过程,经不断地图式修正和创变而达到臻于成熟的境地;同时,其亦是累代传承、渐积渐多地陈置于古蜀国神圣空间。而发生在三星堆遗址第四期中晚段(距今3250—3100年)的祭祀坑埋藏事件,中断了其自循其道或可更开新气象的发展路径。

以青铜制品为核心的三星堆文化器物群是为三星堆古蜀国政治意识形态服务的极重要的图像符号系统和古蜀人寄托信仰的重要载体,具有维护、稳定并强化其社会秩序的功能。反之,神庙“被毁”以及大量重器被燔燎、砸击并被分埋入诸坑,则意味着这套符号系统被“破坏”、被“弃用”。征诸史事,破坏一个国家号令、规制、秩序的事件,通常采取的重大象征性行为之一就是“破坏与亵渎该国家象征图形符号系统”。那么,这是否意味着是“残其国,绝其世,灭其社稷,夷其宗庙”?最近,四川省文物考古研究院公布的祭祀区阶段性成果,对于从整体上把握诸坑关系、探究其成因和性质具有重要意义。兹结合上说,就此问题略陈管见:

首先,诸坑的埋藏现象看似杂乱无章,实则有其埋藏理路。一是诸坑呈现出“分堆整理”的迹象,如K1、K4坑内灰烬较多且夹杂一些形制小的器物;K2、K3、K8主要放置大体量青铜器;K7则放置玉石器和薄片状小件青铜器。二是埋藏方式体现出分层堆放的现象,如K2、K3、K4、K7、K8均是象牙暴露在第一层。种种迹象表明,诸坑的埋藏方式系遵循某种理法,绝非随意为之。

其二,从年代和层位关系看,K6明显打破K7,K5、K6面积、形制特征和尺寸异于其余6座坑。亦即在K1、K2、K3、K4、K7、K8埋藏后的某个时间段,又进行了一次或两次祭祀、埋藏,且在埋藏理法和方式上不同于其余6座坑。据对三星堆遗址历年发掘资料的全面梳理并结合“十二五”期间的考古新收获,发现距今约3200—2600年左右,三星堆遗址仍然分布着面积甚广的文化堆积,其聚落规模、遗物数量和遗存等级远超以往的认识,表明在“后祭祀坑时代”为期不短的一段时间内,它依然是成都平原的中心聚落之一。又据三星堆遗址分期新成果,三星堆祭祀坑属三星堆文化和十二桥文化交替之际遗存,而金沙遗址商周时期遗存复涵盖三星堆文化、十二桥文化及新一村文化。则“三星堆”与“金沙”的时空关系实有所交错,并非此(三星堆)“废”彼(金沙)“兴”,很可能是此(三星堆)失“权力话语”之势而彼(金沙)渐成古蜀国新的祭祀中心,即前者虽“失势”,但应是废其政而不废其地。这就可以解释在K1、K2等6座坑进行最高规格祭祀埋藏后的某个时段在祭祀区又出现K5、K6。

其三,K8发现的大量红烧土或是神庙建筑遗迹。其他坑中亦发现灰烬,经测定,K4灰烬90%的成分是竹子,此或系神庙屋顶被烧毁后之遗留。或谓祭祀坑中器物有火燎痕迹而认为诸坑器物即是因神庙失火而毁弃埋藏。值得细究的是,不论神庙是毁于天火还是人为致火,何以尽埋诸器?何以不原地重建神庙?这只能说明三星堆遗址在彼时已失去其作为古蜀国王都的功能。从情境逻辑角度推测,应是某种外力迫使三星堆古蜀国权力集团放弃诸器,行碎物之祭及燔燎后就地瘗埋。K4、K8的红烧土和灰烬表明,神庙极可能就在祭祀区诸坑近旁。

其四,金沙遗址商周遗存体现出不少与三星堆文明相同的文化因素。如信仰方面的太阳崇拜,部分符号运用如金冠带上的鱼、鸟、箭,祭祀时使用象牙、青铜制品、黄金制品及玉器通神等,但同时在祭祀方式、祭祀场所、器物组合(符号组合)等方面与三星堆时期又不尽相同,体现出自己的文化个性和特色。

综上所述,三星堆诸座祭祀坑的形成当非敌国入侵后犁庭扫穴式毁之而后快,亦非亡国逃迁时仓皇掩埋,其形成背景很可能是发生了违约法度、破坏既定秩序、反抗或剿灭操纵这套符号系统的统治集团之特殊政治事件,即是以血缘历史记忆与家族部落为认同基础的古蜀政治共同体内部的改朝换代所致。对诸器的“碎物”、燔燎,可理解为“送神”;就坑的性质而言,埋藏的是祭祀过的器物,而其瘗埋行为和方式也郑重讲究,故可视为广义祭祀坑。金沙器物反映出三星堆文化时期的符号系统虽被破坏,但并未导致其符号范式和编码方式的中绝,而是为金沙统治者所继承和沿用;这既是缘于共同的信仰,亦是金沙统治集团为使政权合法性深入民心的治术。同时,其符号形式的变化和创新亦在一定程度上说明符号情境的变化,表明新的统治集团对相关符号的操控力度和重新定义。而三星堆祭祀区K5、K6,则很可能是留守故园的三星堆遗民怀念旧主的祭祀遗存。从这个角度推测,如果这种祭祀是年祭的话,那么不排除在祭祀区还会发现类似K6规格的其他祭祀坑。

三星堆遗址3 号祭祀坑出土的神兽(四川省文物考古研究院三星堆研究院供图)

三、价值意识

从三星堆“祭祀区器物群”这一更大范围观照,不难看出,三星堆各类器物在外观、体量及象征符号的方位布局等方面均体现出强烈的价值意识。综合比较诸类器物各型式间形式元素,可将其大致概括为:以华美、高大、奇诡代表正价值,以简素、短小、规正代表相对的负价值。两组等值象征,前者象征权威、神性以及对资源的控制,后者表现出等秩的相对弱化或纯然的负价值。此意蕴在三星堆雕像群中体现尤著。比较诸人像仪态的奇正、服饰繁简及体量差异等,总体而言,人像服饰愈华美、体量愈大、造型愈俶诡离奇,其象征的价值则应愈大。自夸饰增大体量的制器意图分析,似为表征“神性”最直观的手段,如青铜大立人即是源远流长;就造像着华服与仪态之神异的以超大体量显示圣凡迥别的意蕴而言,成都平原丰富的大石文化遗迹可侧证以大物表正价值之传统的视觉心理效应,意在以华采显示尊贵不凡,《逸周书·王会》载“蜀人以文翰”,“文采”系体现其价值之要素,《华阳国志·蜀志》谓蜀人“多斑采文章、尚滋味、好辛香”“君子精敏”,具有与崇文尚饰相符契的价值等式意义。常璩所言当系其闻见考信的蜀人行为方式之一般特征与性情本色,其背后潜隐的价值取向即来自于本土价值传统。自先秦以迄汉晋,蜀人崇文振藻、追求斑采浪漫的文脉绵延不坠,通贯于其文化的器用、行为、观念诸方面;除道教外,在这一历时性动态过程中,其价值层面转向主要是日益趋于重视世俗价值功用。故纵观本土文化纵向脉络特征,可为三星堆人物图像风格的价值取向与形式元素差异所凸显的正负价值对比下一注脚。

四、怪兽与兽首冠

以兽首或禽首为冠,可追溯到原始社会的狩猎巫术与模仿巫术。在发生学意义上,灵魂信仰、头颅崇拜以人头为灵府所在的观念与由狩猎巫术经验所积淀的交感信念共同促生了戴兽首(冠)、跳拟兽舞可达成人兽通灵的功能崇信,故主祭者戴兽首冠或假形装扮的目的在于通过融摄模拟对象的“精明之主”而拥有神异力量。就符形而言,中国南北方古代岩画中的戴兽首冠人物图像、遗物,如河北滦平夏家店上层文化石雕戴兽头人像及民族学材料中南北巫师顶戴的各种禽、兽冠,多为经验世界中某一动物头部的摹写。而三星堆兽首冠人像(K2③:264)的冠式则较为特殊,其五官构型与组合关系迥出意表,整体形象怪异诡谲。其与K2铜神坛圈足上所铸怪兽及K3、K8铜怪兽的内部编码规则相同,元素符号的区别是头顶元素的置换(分别是鼻、角、小立人)。诸怪兽形神酷肖,取象范围当大体一致。古人“制器惟象”,怪兽综取多方而浑成一相,具多种动物功能集结之义。

三星堆遗址4 号祭祀坑平面图(四川省文物考古研究院三星堆研究院 供图)

《禹贡》《山海经》及《华阳国志》等记载古蜀地“爰有百兽,相群爰处”,有犀、象、熊、狐、狸、牦牛、鹿等,三星堆与金沙遗址出土多种动物的骨、牙、角等,可证载籍所言不诬。据铜神坛怪兽的完整形象,可明此复合式兽首的取象来源主要与体型较大的动物有关。《山海经·中山经》“岷山,江水出焉……其兽多犀、象”,当与古蜀人生活发生密切联系,三星堆与金沙的大量象牙可证。《华阳国志·蜀志》推犀、象为西蜀兽中之宝,应是涵泳自蜀人的价值传统。故从符号情境限制考虑,怪兽符号的选择、编码及制码应与之关系殊密,即其构型可能主要化用犀、象特征并兼及其他:兽首冠顶屈曲劲拔的兽鼻应即摄取象鼻昂扬卷曲的特征,头型则或系解构大象鼻嘴相连的生理特点而杂糅犀、象等形貌而成,口形则突出其嗷叫的特点。K2、K3和K8铜神坛神兽蹄足的特征和K2铜神坛神兽头顶正中突出独角的形式,应同犀牛典型特征相联系,可为前者主要取象来源提供依据;战国巴蜀青铜器中的象、犀图像,则从本地造型传统的“预成图式与修正”角度为此兽冠取象来源提供证据。

三星堆遗址7 号祭祀坑中的玉璧(四川省文物考古研究院三星堆研究院 供图)

象与犀威武刚健,皆体大力强之物。从古蜀象牙制品、“商人服象”的记载、殷商“宰丰骨匕”刻辞和“小臣艅尊”铭文反映的赏赐犀牛乃君王权力之象征等来看,象、犀在世俗意义上均具财富和权力象征意义。就巫术功能而言,二者皆具厌胜功能,《本经》《尔雅》《抱朴子》又谓犀角端能出气而通天通神;据《水经注》与《华阳国志》,二者巫术功能亦皆与古蜀符号情境解释相符。而蜀人王褒《九怀·通路》“乘虬兮登阳,载象兮上行”一语或与蜀地民间口头传承的神话观有关,犹能窥见古蜀先民使用象牙祭祀、摄取象的典型特征作为创造怪兽及兽首冠主要元素之意图或即在“通天”。就此考虑,“基型”相同的兽首冠之怪兽及K2、K3、K8铜怪兽,其头顶分别突出鼻、角、巫师元素,或是征示这一神兽图像在不同器物语境中的意义侧重各异?要之,可大体认为,兽首冠以及铜怪兽涵摄力强、厌胜、通天等涵义。

综合上说,兽首冠人像仪态指意的某种仪式情境,表明兽首冠应是援诸典型性特征、相关功能内涵表现某抽象观念的“法取同”的具象“模型”。人像虽有藉戴兽首冠以获所扮对象的力量传递、实现身份转换之意,但其端严的体势与手势却明显不是形象化的拟兽动作,而是祭祀仪轨中符号化的演法姿态,故在此语境中,兽首冠更主要的是发挥神异威严与超凡力量的隐喻,暗示戴冠者的权威身份、法术威力与超拔精神。

三星堆遗址8 号祭祀坑出土的红烧土块(四川省文物考古研究院三星堆研究院供图)

五、图像叙事、场面化与情节性

在三星堆青铜制品中,铜神坛是极富古蜀文化特色和艺术性的一类重器。此种强调图像叙事、营构场面、具有情节性的复合式青铜圆雕制品,既是前无古人的戛戛独造,亦不见于同期其他地域文化,在中国艺术史上具有特殊价值和地位。

目前已知的3件铜神坛,虽体量和情境表现不一,但造型理路法则一致,皆为复合式的仪式化场景圆雕。其造型特色可以“临制四方,纵向展开”8字概之。其形象元素的选取与组合方式、空间位置及呈现顺序等奠定了其图像叙事的基调,诸形象所代表的价值、信仰、意义等意识形态内容是其图像符号整体藉以传达的意指和其作为复合式青铜圆雕的功能意义所在。

从铜神坛的主题看,均是表现“祭祀通神”,细究则内含对仪式程序的表现如K2铜神坛、对祭祀场面的塑造如K8铜神坛、对神话宇宙观的表现如K2铜神坛和K3铜神坛等;从造型元素看,主要是方台(法坛)、人物(巫师和与祭者)、神灵(人首鸟身像)、怪兽、龙、凤鸟等;从组合方式看,作仪式化动作的人物成组组合,龙、凤鸟等为双数组合,布局讲究对称、均衡的秩序美,采用反复手法以兼顾四面;从空间位置看,其是在纵向构型中分层营构场面,复合构成整体的巫教文化情境。

三星堆遗址8 号祭祀坑出土的石板(四川省文物考古研究院三星堆研究院供图)

神坛的呈现顺序可理解为是自下而上,相关形象的布局和组合形成图像层次同时也建构了空间逻辑关系:K2铜神坛可分为圈足及怪兽、圆轮及立人、山形座及其上建筑3层,K3目前可见分为顶台人物、台上“铜匣”及俯卧人物、神龙四柱及圜顶4层,K8神坛目前可见分为台基、人像和神兽3部分。其“分层”场景可视为图像叙事的展开和递进,但各层场面皆是从整体出发来构思布局。如K2铜神坛怪兽承托“坤轮”,其上“人界”巫师作法通天而呼应于更上一层的人首鸟身神像等;又如K8铜神坛上大巫端坐,立人肩扛祭品,跪拜者正在行祭礼等,要在不宜孤立解释各层,须将之作为一个整体研究。值得注意的是,神坛的分层结构可能含有将空间“时间化”的意图,一个重要参照是在“祭祀图”玉璋纵向图像空间中,上下两层巫师耳饰的摆动弧度变化或即是表现仪式过程。

从历时性角度看,三星堆古蜀国这种讲究图像叙事、场面化、具有情节性的复合式青铜圆雕艺术对西南地区古代艺术产生深刻影响。西周时期巴蜀青铜器的“人物/神灵”图像以浮雕形式出现在礼器器表装饰的复合式构图中,与动物等其他图像合构成完整的祭祀场面。竹瓦街牛头饰大铜罍、象首耳兽面纹罍及小铜罍均采用纵向展开的时空序列,将人物、神灵与蟠龙、跪牛、兽头、龙、象、立鸟等动物形象相配置,表现模式化的祭祀图景。又,滇文化铜鼓与青铜贮贝器上的场面化、情节性圆雕,如江川李家山四舞佣铜鼓、藉田贮贝器、杀人祭铜鼓贮贝器等,应是三星堆文化及其复合式青铜圆雕艺术在西南地区的历时性辐射之一例。

三星堆遗址8 号祭祀坑中的玉器(四川省文物考古研究院三星堆研究院供图)

总之,就三星堆铜神坛颇彰诡思玄想的赋形与意图而言,可借功能主义的理论一诠,即:形式追随功能,或谓形式产生于功能。铜神坛为我们了解古蜀国祭祀活动中的角色配置和行为方式、祭祀场景、仪式程序以及神话宇宙观等提供了多重信息,具有重要的研究价值。

(本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:吴维羲(三星堆博物馆学术研究部部长)

用户登录

还没有账号?

立即注册