【聚焦三星堆】三星堆文化与中原文明的关系‖李竞恒

本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊

三星堆文化与中原文明的关系

李竞恒

一

古蜀文明作为中华文明的重要分支,在很早的时期便与中原文明之间存在联系,夏王朝的开创者大禹就来自四川的西羌之地。汉晋以来的观念中,大禹源自于川西地区,《太平御览》卷82引《蜀本纪》“禹本汶山郡广柔县人也”,即岷江上游地区的茂、汶之地。《三国志·蜀志·秦宓传》:“禹生石钮,今之汶山郡是也。”川西地区多氐羌戎狄,因此禹又称“戎禹”,如《潜夫论·五帝德》便说“白帝文命戎禹”。《华阳国志·蜀志》记载:“夷人共营其地,方百里,不敢居牧。有过,逃其中,不敢追,云畏禹神。”至东晋时期的川西地区氐羌,仍将当地大禹故地作为神圣空间,加以崇拜。对于此种汉晋时期的大禹故乡记载,有一些学者认为这是后人攀附华夏中心编造的祖先故事,如王明珂就说“禹生石钮”之类的记载和拜禹神,只是表现“他们不愿被视为边远蛮夷”而已,并不是真实历史。

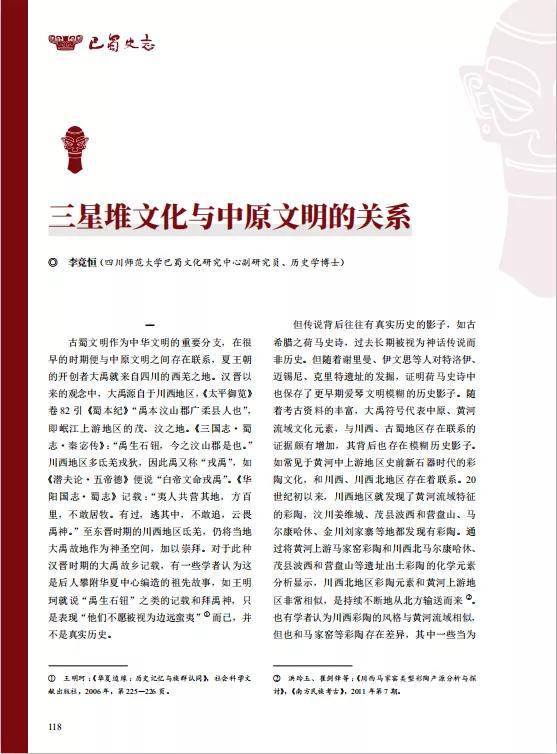

三星堆铜贝(三星堆博物馆供图)

但传说背后往往有真实历史的影子,如古希腊之荷马史诗,过去长期被视为神话传说而非历史。但随着谢里曼、伊文思等人对特洛伊、迈锡尼、克里特遗址的发掘,证明荷马史诗中也保存了更早期爱琴文明模糊的历史影子。随着考古资料的丰富,大禹符号代表中原、黄河流域文化元素,与川西、古蜀地区存在联系的证据颇有增加,其背后也存在模糊历史影子。如常见于黄河中上游地区史前新石器时代的彩陶文化,和川西、川西北地区存在着联系。20世纪初以来,川西地区就发现了黄河流域特征的彩陶,汶川姜维城、茂县波西和营盘山、马尔康哈休、金川刘家寨等地都发现有彩陶。通过将黄河上游马家窑彩陶和川西北马尔康哈休、茂县波西和营盘山等遗址出土彩陶的化学元素分析显示,川西北地区彩陶元素和黄河上游地区非常相似,是持续不断地从北方输送而来。也有学者认为川西彩陶的风格与黄河流域相似,但也和马家窑等彩陶存在差异,其中一些当为本地生产。无论是传播说,还是部分本地生产说,都不否认彩陶文化时期黄河中上游地区文化与川西、川西北之间存在较多交流这一背景。这种以彩陶为媒介的物质文化交流,显示大禹和川西传说背后的历史影子。

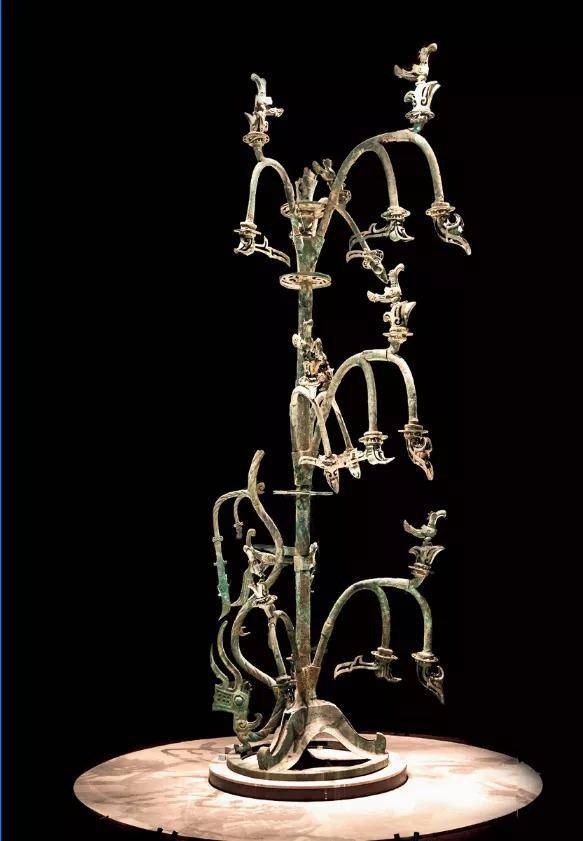

另一方面,三星堆遗址中出土的礼器,与代表夏王朝晚期的二里头文化礼器之间存在着联系。1931年广汉三星堆出土的牙璋就有11件,三星堆两个祭祀坑中又出土有大量牙璋,与祭祀山川之礼有关。林向先生将这种牙璋称为“中华牙璋”,并指出“牙璋作为重要的礼玉,夏之方国通用,而殷商不用”。三星堆遗址2号祭祀坑出土刻有“祭祀图”的玉边璋(即“祭山图”玉璋),根据学者考证,此一礼器是在中原二里头文化一、二期制作,后通过陇西、陇南、川西北传入古蜀地区,反映二里头文化一支系人群的迁徙,三星堆文化中保存着二里头所属夏文化或夏王朝的某些礼制。三星堆出土二里头式中原礼制牙璋,“是一种形式上的象征,精神上的归属”。三星堆所在的古蜀,是接受“夏礼”覆盖过的方国,“禹生西羌”的传说为此种历史线索的影子。三星堆祭祀坑时代虽晚于二里头文化,但这种影响反映的是“礼失求诸野”的延续,中原地区夏商迭代后,古蜀仍在使用一些“夏礼”。类似明朝灭亡以后数百年,“尊周思明”的朝鲜李朝仍然坚守明朝衣冠礼制,甚至使用“崇祯二百年”的年号。而在日本的宫廷,甚至一直保存着中国古老的帝王袞冕(明治时期才废除)、唐代雅乐等。

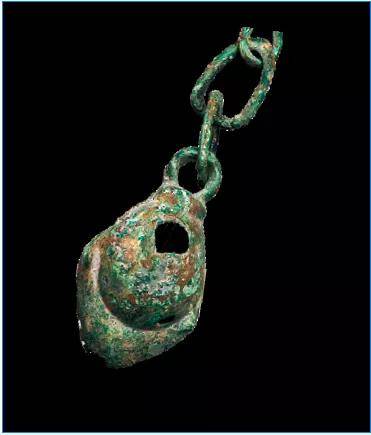

三星堆博物馆1号神树(云何视觉供图)

牙璋之外,三星堆还使用二里头式礼器陶盉、鬶、觚、高柄豆、鬲形器等。三星堆的陶盉、高柄豆数量均比较靠前,而二里头文化中陶盉、陶觚都是重要礼器,尤其是陶盉这样造型复杂的器物,如果不是通过传播、模仿和礼制功能上的特定意义,是不可能被大量设计和制造出来,这也是三星堆使用“夏礼”的一种反映。三星堆出土的陶盉,如CbT6:41,与二里头文化二期的一件陶盉十分相似,形体瘦高,三足瘦削,甚至二者的鹰嘴状纽盉盖也都一致;三星堆的高柄豆AaT4:39,和二里头出土的陶豆也高度相似。相距1000公里的不同遗址,却出土如此雷同的礼器,不能不令人惊讶和深思。“三星堆文化受到了来自二里头文化的影响,接受了二里头文化的某些文化因素,主要有封口陶盉、青铜牌饰以及玉器中的牙璋等。”这些三星堆礼器与二里头文化的相似,显示二者之间存在着文化上的联系。日用器物比较容易接受外来元素,但礼制领域相对比较保守,对外来礼制元素会有接受上的限制。三星堆礼制中大量使用比较早期的“夏礼”,确实在一定程度上反映了“禹生西羌”传说背后有历史的影子。

二

当然,三星堆礼器也带有浓厚的本土文化元素,其黄金权杖、黄金面具、青铜神像等风格皆不同于中原,反而与古代欧亚地区的文化元素之间存在一些相似。段渝先生指出,青铜神像群、黄金权杖、金面具这些文化形式最初是在近东地区产生,后来陆续向东南欧、南亚次大陆传播,并影响到古蜀三星堆文化。除外部文化元素影响,三星堆青铜文化具有高度的地方性、本土的独特风格,如学者所言“三星堆的重要性在于它呈现了多样性,它是唯一用青铜铸造类型迥异的器物的地方,体现了地方的信仰系统。没有别的地方文化曾发现以这种方法用青铜来表达自己的本土文化。”

三星堆遗址2号祭祀坑象牙堆积(三星堆博物馆供图)

此外,三星堆大量将象牙用于宗教祭祀礼仪现象,也非常独特。在中原文化系统中,象牙有时也被用于宗教活动,如《周礼·秋官·壶涿氏》:“若欲杀其神,则以牡橭午贯象齿而沉之,则其神死,渊为陵。”意思是说将两段象牙一纵一横贯穿橭木,组成一种十字形器物,沉入水中就可以杀死邪恶的水神,甚至能使水神所居的深渊变为高地。中原宗教礼仪中对象牙的使用记载很少,而三星堆和更晚期的金沙所代表的古蜀文明,其祭祀礼仪活动中象牙使用则非常频繁,数量巨大,这也是三星堆地方性独特之处,既使用“蜀礼”,也兼用一些古旧的“夏礼”。在夏商方国联盟时期,中原王朝或从礼乐上对周边方国有一些辐射或影响,但当时常见情况是“君子行礼,不求变俗”,禹入裸国则解衣服,尊重各方国独特的地方性礼俗。

三星堆玉璋(三星堆博物馆供图)

在蜀礼、夏礼之间,三星堆的古蜀人也和中原人分享一些共同类似的宇宙观,比较典型的便是青铜神树、神鸟扶桑、十日信仰。据《三星堆祭祀坑》介绍,三星堆2号祭祀坑中出土的1号神树,残高359厘米,树枝上有9只立鸟,非常符合《山海经》《淮南子》等中原古籍对扶桑、若木、十日等上古宇宙的记载。《山海经·海外东经》:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在墨齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”《大荒东经》又云:“大荒之中,有山名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一曰方至,一曰方出,皆载于乌。”根据这些记载,上古时期中原巫觋的宇宙观,认为东方有扶桑神树,上面住着10只太阳鸟,轮番在天上值班。甲骨文中的“西”是一个鸟巢形状,负载太阳的鸟会降落到地下的黄泉水中,游过地下世界,回归到扶桑之上,依次轮回。地下世界中,居住着龙、龟和鱼类。在这个宇宙世界中,10个太阳依次轮番升空并降落到黄泉,由黄泉中生活的龟背负着这些太阳鸟,穿过黑暗的地下世界。10只太阳鸟循环一圈,就是一旬,三旬就是一个月,“三”这个数字正好又对应太阳鸟是三足乌。从三星堆1号神树的结构来看,扶桑树上有9只神鸟,预设的意思便是目前正有1只太阳鸟在天上值班。而从更晚期金沙出土太阳神鸟金箔来看,古蜀人确实是将太阳和鸟视为一体,这种宇宙观和中原非常相似。

克里斯多夫·霍克斯(Christopher Hawkes)曾说过,如果没有文献记载,通过考古要去了解宗教和精神信仰就是最难理解的部分。由于三星堆时期并无文字,如果没有中原地区的文献材料与出土神树如此高度的契合,仅凭这些考古文物,很难理解三星堆时期人们的宇宙观和精神世界。我们能借助《山海经》等文献,完全将其与三星堆神树进行对应,恰恰说明当时古蜀人和中原文化之间存在着精神文化部分的交流,而这种交流显然是比较有深度的部分。

三

三星堆古蜀与中原文化之间存在精神文化知识的交流,且使用一些夏礼。但殷墟甲骨卜辞中所谓对“蜀”的记载,则未必能视为当时四川的古蜀文明。殷墟甲骨中那个被释读为“蜀”的字,孙诒让、王襄、叶玉森、商承祚、姚孝遂、肖丁等人主张这是“蜀”字;陈梦家、饶宗颐、裘锡圭、陈汉平等则释读为“旬”,在山西临猗县西南的“郇城”;李学勤先生也认为这个字是“旬”而不是“蜀”,在山西新绛。经常出现“蜀”受年、不受年,“蜀”射三百之类,应距离商王畿并不远。《合集》20584片记载癸巳在“蜀”,癸卯就到了商,癸卯是癸巳10天以后,也就是说从这个“蜀”到安阳只需要10天,显然不是四川的蜀。当时中原很多地方都叫“蜀”,如《逸周书·世俘》记载武王灭商后“新荒命伐蜀”,朱右曾在校释中认为这是在山东泰安。从《世俘》的历日来看,从殷墟到这个蜀只需要五六天或最多10天时间,显然不是四川盆地的蜀国。

《左传·成公二年》“楚师侵卫,遂侵我,师于蜀”,这是山东鲁国的蜀邑。《续汉书·郡国志》说“颍川郡长社有蜀城”,即河南禹县也有蜀。杨宽就认为蜀在河南禹县东北,即战国魏地的浊泽,杜勇则认为蜀在河南长葛市。《班簋》中也记载有蜀,唐兰据《汉书·地理志》齐郡广县说,这一蜀地在山东益都、寿光一带,日本学者白川静则认为这个蜀是“河南西部的古族”。无论怎样,当时中原确有蜀地,殷墟卜辞中的那个字就算不是郇,而是“蜀”,也不会在四川盆地。

笔者认为,当时中原人确实将四川盆地称为蜀,不过能最早确定为四川之蜀的古文字证据,应该不是殷墟甲骨文,而是周原甲骨。周原甲骨该字形中有“蜀”字之“虫”,而殷墟甲骨那个被误读为“蜀”的旬字,并没有“虫”符。此外,周原距蜀地尤其是蜀的汉中地区相近,不像商王畿那样遥远。周原甲骨H11:68、H11:10有“伐蜀”记载,H11:97有“克蜀”二字,李零认为这是商末周初时期周人记录的周、蜀关系。王晖先生也指出,周原甲骨中的蜀,便是《牧誓》中周武王联合庸、蜀等八国之蜀。周文王时期周人先伐蜀,并“克蜀”,四川的蜀国臣服周人后,在周武王时期参与了灭商之战。这个蜀,包括四川及陕西南部的汉水流域。

三星堆玉璋(三星堆博物馆供图)

蜀人参与灭商的牧野之战,获得巨大胜利,《尚书》中有《分殷之器物》佚文,当为灭商后周人将殷商宝物分赐给参战各盟国的记载。彭州竹瓦街窖藏出土的牧正父己觯、覃父癸觯,乃是标准的殷人贵族器物,这是蜀人参战获得的胜利品。西周《班簋》铭文记载之蜀、繁,周振鹤先生认为就在彭州市的西北。古本《竹书纪年》也记载蜀人向周王献琼玉、文翰。

可以说,古蜀人与中原的关系,一直未曾中断。从大禹出西羌的传说,结合诸多考古资料,显示出传说背后有真实的历史影子。三星堆文化以蜀礼为体、夏礼为用,也是以“礼失求诸野”的身份遥尊中原文化。而三星堆神树反映的扶桑、十日宇宙观,则显示当时古蜀人在精神层面上与中原地区的息息相通。殷墟甲骨中的“旬”虽不是“蜀”字,但周原甲骨对“蜀”的记载却是确凿无疑,古蜀国也参加过中原的牧野之战,并获得战利品,周王亦尊重古蜀国独特的地方性礼俗。苏秉琦先生关于中华文明起源著名的“满天星斗”说,认为中国各区域独立起源的地方性文明,都为整个中华文明的诞生与发展作出巨大贡献。在这个意义上,以三星堆青铜文化为代表的古蜀文明,正是中华文明在西南大地上的重要分支,它在高度发展自身独特的地方性青铜文化的同时,也保持着与中原文化之间的血脉交流。

(本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李竞恒(四川师范大学巴蜀文化研究中心副研究员、历史学博士)