【历史文化】古蜀道 新时代绽放更加绚丽光彩

本文载《巴蜀史志》2024年 “庆祝中华人民共和国成立75周年”专刊

古蜀道

新时代绽放更加绚丽光彩

金生杨

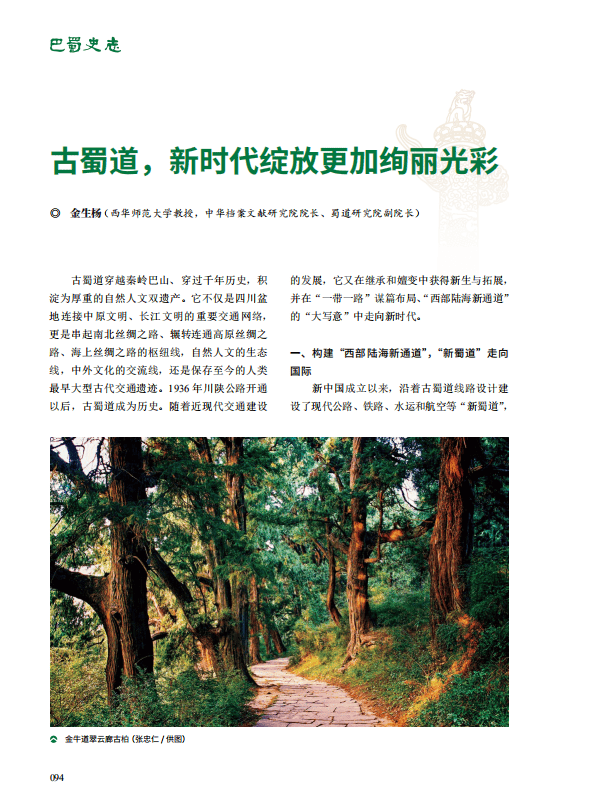

古蜀道穿越秦岭巴山、穿过千年历史,积淀为厚重的自然人文双遗产。它不仅是四川盆地连接中原文明、长江文明的重要交通网络,更是串起南北丝绸之路、辗转连通高原丝绸之路、海上丝绸之路的枢纽线,自然人文的生态线,中外文化的交流线,还是保存至今的人类最早大型古代交通遗迹。1936年川陕公路开通以后,古蜀道成为历史。随着近现代交通建设的发展,它又在继承和嬗变中获得新生与拓展,并在“一带一路”谋篇布局、“西部陆海新通道”的“大写意”中走向新时代。

一、构建“西部陆海新通道”,“新蜀道”走向国际

新中国成立以来,沿着古蜀道线路设计建设了现代公路、铁路、水运和航空等“新蜀道”,打造出数十条出川主通道,内通外联,构建起上天入地、通江达海的综合立体交通网络,“难于上青天”的古蜀道成了“天堑变通途”的新交通线。

新中国重新建设取线于唐宋褒斜道、元明清连云栈道和金牛道的川陕公路为108国道。宝成铁路从陕西宝鸡通往四川成都,北段取线于陈仓道,南段取线于古金牛道,成为我国西北与西南的第一条铁路干线。从陕西周至到洋县的周洋公路,大多取线于傥骆道;从陕西眉县到汉中褒谷口的褒斜公路,则取线于秦汉褒斜道。从陕西南郑到四川南江的二南公路,大体取线于米仓道。从陕西西安到四川万源的西万公路,北段取线于子午道,南段取线于荔枝道。

新时代蜀道沿线交通建设向着“西部陆海新通道”大步迈进。西成客运专线,是中国首条穿越秦岭的高速铁路,成为“新蜀道”的陆上标杆。成绵乐客运专线,形成乐山、眉山、成都、德阳1小时交通经济圈。雅西高速打造川西高原的“生态画廊”。中欧班列延伸蜀道,奏响亚欧陆运最强音。成都天府国际机场延续凤凰山机场、成都双流国际机场血脉,代表着“新蜀道”征战蓝天,构建起亚欧空中货运走廊。连通古蜀道的长江黄金水道则支撑起长江沿线的产业转型升级。

国际航线开通、国际班列飞驰,从设施联通、贸易畅通到文明互鉴、情谊相通,“新蜀道”绘就四川道路交通与经济社会发展的新画卷,奏响共建“一带一路”海内外民相亲、心相通的协奏曲。

二、川陕甘渝联动,“蜀道考古”纳入“考古中国”大项目

在漫长的历史发展中,古蜀道历经兴废,线路多次改道,很多难觅遗踪,只有通过田野调查才能确认其脉络。在风沙侵蚀、水流冲刷、地质沉降、泥土掩埋、木石风化腐朽、动植物扰动以及人为等因素,古蜀道遗存已深埋地下,需要经过考古调查与发掘,方能一窥原貌。

新中国成立以来,蜀道的考古调查走过了数十年春秋,经历了不同的发展阶段。20世纪,着力于蜀道线上文物单点调查发掘、文物的普查调查、蜀道个别段落的调查,还有个别学者的自发性调查。1954—1957年,前西南博物院与四川省文物管理委员会为配合宝成铁路建设,在广元冬笋坝与宝轮院发掘清理了97座古墓葬,开启了蜀道考古发掘与调查的第一步。1980年,陕西省文物管理委员会与陕西省博物馆组建陕南工作组,对褒斜道石门及连云栈道南段进行了为期一个月的调查。为深入开展文物普查,编撰分省《文物志》《中国文物地图集》,川、陕、甘三省对蜀道沿线文物资源进行了系统的摸排梳理。1983年,李之勤等蜀道考察组成员从南向北,沿着川陕公路和宝成铁路对蜀道进行考察,撰写《蜀道纪行》。1986年夏,剑阁县文管所黄邦红等人从汉中起程,沿古蜀道进发,对蜀道古迹进行实地考察。1987年,王子今等对子午道秦岭北段栈道遗迹进行深入调查。1989年,蓝勇在实地考察古蜀道在内的四川古代交通路线基础上,发表《米仓道的踏察与考证》,出版《四川古代交通路线史》专著。

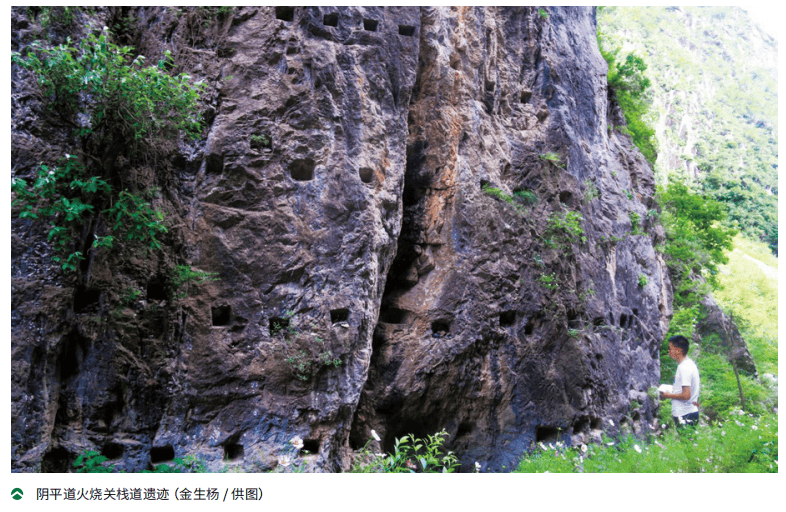

21世纪以来,古蜀道考古调查逐渐进入系统性、全面性阶段。2011年,四川省文物考古研究院先后两次对蜀道广元段进行考古调查,对蜀道沿线的215处文物点进行调查,重点踏查广元段30处文物点。2012年,考古、历史、交通、地理等领域专家多次参与全面考察古蜀道的学术活动,行程上千里,考察蜀道各类文物点300余处,获得大批新发现。2012年3月,四川省文物考古研究院联合巴中市文化局组织了“米仓古道考古探险调查”,明确米仓道大致走向和关键节点,考察文物点230处,与古道相关的文物点100多处,对既有文物点做新的评估,并新发现文物点15处,包括重要道路遗存和桥梁遗迹,编著出版《险行米仓道》。2015年3月,四川省文物考古研究院开展“荔枝道考古探险调查”,考察文物点50处,新发现文物点10处,其中包括5处唐宋时期遗存,明确了荔枝道的大致走向和重要节点,编著出版《踏查达州古道》。2017—2019年,西华师范大学蜀道研究院成立后,陆续组织团队成员对金牛道、米仓道、荔枝道、褒斜道、阴平道、川东驿道进行了考古调查。2018—2020年,四川省文物考古研究院开展四川省野外石刻文字调查与整理项目,对沿线的石刻文字进行全面调查,重要石刻文字都做了拓片或电子拓片,编著出版《蜀道石刻题记》。

2023年12月,国家文物局组织制定《蜀道工作计划(2024—2028年)》,将“蜀道考古”纳入“考古中国”重大项目,川陕甘渝四省市文物部门与相关考古机构、高校联合,于2024年3月正式启动蜀道系统调查及考古发掘,开始逐步对陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、金牛道、米仓道、荔枝道、阴平道、祁山道及其支路的道路、桥梁、关隘、行道树、碑刻、驿铺及相关古代遗址等文化遗产展开实地调查,以尽快摸清蜀道文化遗产家底。

三、完善落实法律规章,蜀道保护走向科学化

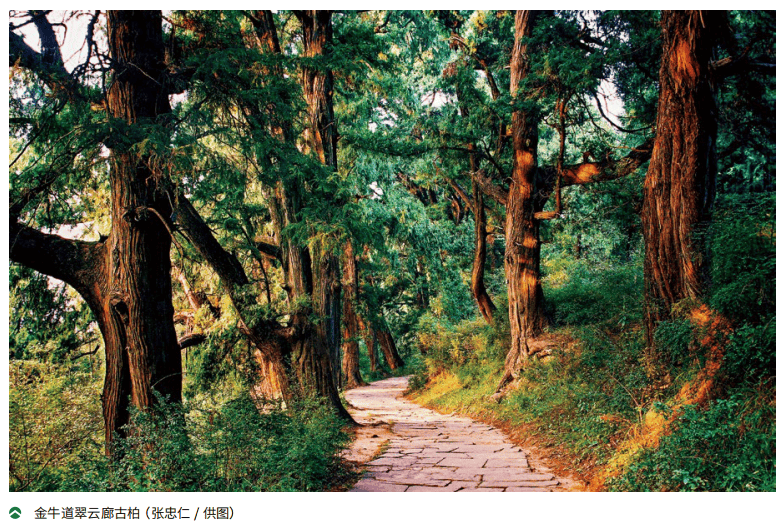

21世纪以来,四川省人大及蜀道沿线各市县区级人大制定了系列的蜀道保护法规和实施细则,对阆中古城、剑门蜀道、翠云廊、蜀道石窟及相关遗址遗迹等的保护制定了法律的“护身符”。省政府办公厅印发《蜀道翠云廊古柏保护利用工作方案》,推动出台《广元市剑门蜀道保护条例》等蜀道保护地方性法规,建立起蜀道保护行政首长负责制、古柏保护工作交接制等法规和制度。

新时代,不断提高蜀道文物保护级别,落实蜀道保护管理制度,编制保护规划,科学保护蜀道遗产。蜀道古建筑、古墓葬、古遗址、石窟寺及石刻四大类文物类型,现有全国重点文物保护单位24处、全国历史文化名城2处、全国历史文化名镇1处、四川省历史文化名镇8处、国家森林公园3处、国家级风景名胜区7处、国家级地质公园1处。编制《蜀道翠云廊古柏保护利用规划》《四川省广元市剑门蜀道遗址总体保护规划》《蜀道—巴中段(米仓道)文物保护总体规划纲要》《广元皇泽寺石窟文物保护规划》《千佛崖文物保护规划》《巴中石窟保护规划》等蜀道保护指导性文件;《昭化古城保护规划》《阆中历史街区保护详细规划》《恩阳历史文化名镇保护规划》等蜀道名城名镇保护规划,加强蜀道沿线古城镇文化遗产的保护;编制《剑门蜀道风景名胜区总体规划》《七曲山风景区总体规划》《米仓山大峡谷风景名胜区总体规划》等,保护和改善蜀道遗产地生态环境。

此外,四川省人民政府公布实施了蜀道沿线朝天峡古栈道、广元皇泽寺摩崖造像、千佛崖、觉苑寺、七曲山大庙、巴中石窟、阆中古城等蜀道线路文物遗存、道路本体和古树名木的保护修缮、环境整治、设施建设等文物保护工程。

四、文旅融合,立体传播,蜀道利用走进新时代

依托古蜀道关隘、城寨、驿铺和村落等自然人文资源,四川省建成剑门关、翠云廊、昭化古城、七曲山大庙、阆中古城等蜀道特色旅游廊道,建成唐家河、米仓山等国家级自然保护区。

蜀道沿线举办大蜀道文化旅游节、中国广元女儿节、阆中春节文化活动等文旅活动,成立大蜀道文化旅游联盟等平台;建设剑门关等2个国家级研学旅行实践教育基地、明月峡等4个省级研究学旅行实践教育基地,以及成都三国文化主题展示中心、广元川北民俗文化园;绵阳梓潼林长制公园等系列蜀道主题文化公园,以蜀道文化为重点,引入新媒体,打造《剑门长歌》等夜游表演;建设蜀道云游APP,深入发掘和呈现蜀道三国文化、红色文化等历史价值、民俗文化价值、巴蜀文化价值、生态文明价值,使蜀道文旅步入融合发展的新时代。

广元中国栈道(朝天)文化陈列馆、留坝县栈道博物馆则以栈道为主题,展陈凝取先贤智慧、开创古代交通壮举的栈道文化。由四川省委宣传部牵头,与西华师范大学共建的蜀道研究院,先后在南充、成都建设了蜀道展陈馆。2024年8月,四川博物院推出蜀道主题特展“雄关古道 经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神”,展示蜀道历史渊源、地理与生态,以及蜀道文学、艺术及商贸往来等,将蜀道展陈推向新的历史高度。

现代信息技术加盟,多种媒体立体传播,蜀道宣传在深度和广度上得到拓展。21世纪以来,在“探索发现”“地理中国”“影像方志”等栏目,陆续播放蜀道专题纪录片。《中国国家地理》多次发表蜀道专题报道,蜀道集团主办的《蜀道》期刊则是刊载新蜀道的专门刊物。陕西、四川等蜀道沿线媒体的蜀道报道不胜枚举,特别是网络新媒体的加入,使蜀道的传播更加立体、多元。

五、研究阐释,学术交流,蜀道文化“深入浅出”

20世纪,蜀道研究在考古调查与历史考释、地理研究基础上,不断向前。1957年,冯汉镛在《人文杂志》上发表《栈道考》,开启了蜀道研究的新篇章。以严耕望《唐代交通图考》、李之勤《蜀道话古》、王开《陕西古代道路交通史》、王子今《秦汉交通史稿》、蓝勇《四川古代交通路线史》等为代表的蜀道历史地理研究,以郭荣章《石门石刻大全》为代表的蜀道石刻研究,以及系列的考古研究成果,标志着蜀道研究不断向前发展,并开启了向文学、艺术上的跨越。

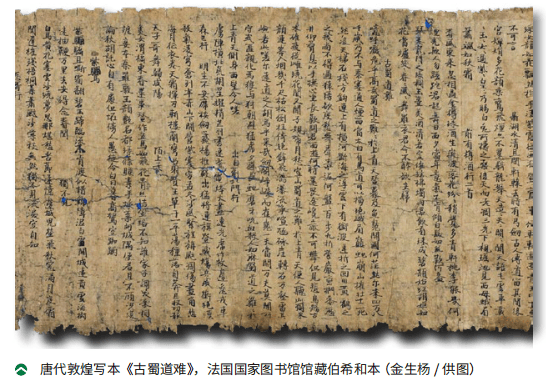

21世纪以来,蜀道研究走向深入,更多的学者参与其中,开辟出蜀道文学、艺术、工程技术、生态、文旅等研究新领域,出现了王子今、孙华、蓝勇、王蓬、冯岁平、高大伦、蔡东洲、马强等为代表的知名专家学者,持续推进蜀道研究走向深入。继《马可波罗游记》、谢阁兰《中国西部考古记》等后,李希霍芬、山川早水、冈天仓心、伊东忠太、柏石曼、伊莎贝拉、威尔逊、台克满等一大批外国人的蜀道游记被译介到中国,推动了蜀道中外文明交流互鉴。2011年,在四川、陕西两省政协的支持和推动下,三秦出版社组织北京、陕西、四川等地学者,精心编撰出版《中国蜀道》7卷10册大型人文地理学术丛书,从交通路线、历史沿革、人文地理、文化遗存、建筑艺术、艺文撷英、科学认知等专题,对蜀道进行了较为系统的研究,成为当今研究蜀道的集成性典范之作。2017年,金生杨编纂出版《蜀道行纪类编》,首次对蜀道行纪文献进行了较为全面的梳理,进一步推进了蜀道文献的整理与研究。2023年,在四川省委宣传部、四川新华文轩出版集团大力支持下,四川省蜀道文化出版工程《蜀道文库》丛书陆续编纂出版,蜀道研究开始走上政府引导、多学科、跨区域、学人共参与的综合性研究新征程。

此外,蜀道申报世界文化遗产工作也在加紧准备,四川正积极争取国家支持,将蜀道尽快纳入国家向联合国教科文组织世界遗产中心推荐审查的世界遗产名单。

(本文载《巴蜀史志》2024年 “庆祝中华人民共和国成立75周年”专刊 )

来源:四川省地方志工作办公室

作者:金生杨(西华师范大学教授,中华档案文献研究院院长、蜀道研究院副院长)