【历史文化】一方书院一座城‖刘兴洪

一方书院一座城

刘兴洪

再访相如故城的玉环书院,选择在一个冬日的午后。因为面对一座有着千年文脉的古城,书院的存在,正如寒冬午后那透过婆娑古树绿荫的缕缕阳光,和煦而有温度,盈盈而有灵魂。书院午后游人少,总想着,让嘉陵江边这座历史厚重的书院所散发的书香之气,在寂静中直抵内心深处。徘徊书院的庭院回廊,书房大堂,石阶小径,在青灯黄卷的文脉气息中,细细体味相如故城苍凉而又绵延赓续的光阴流转。

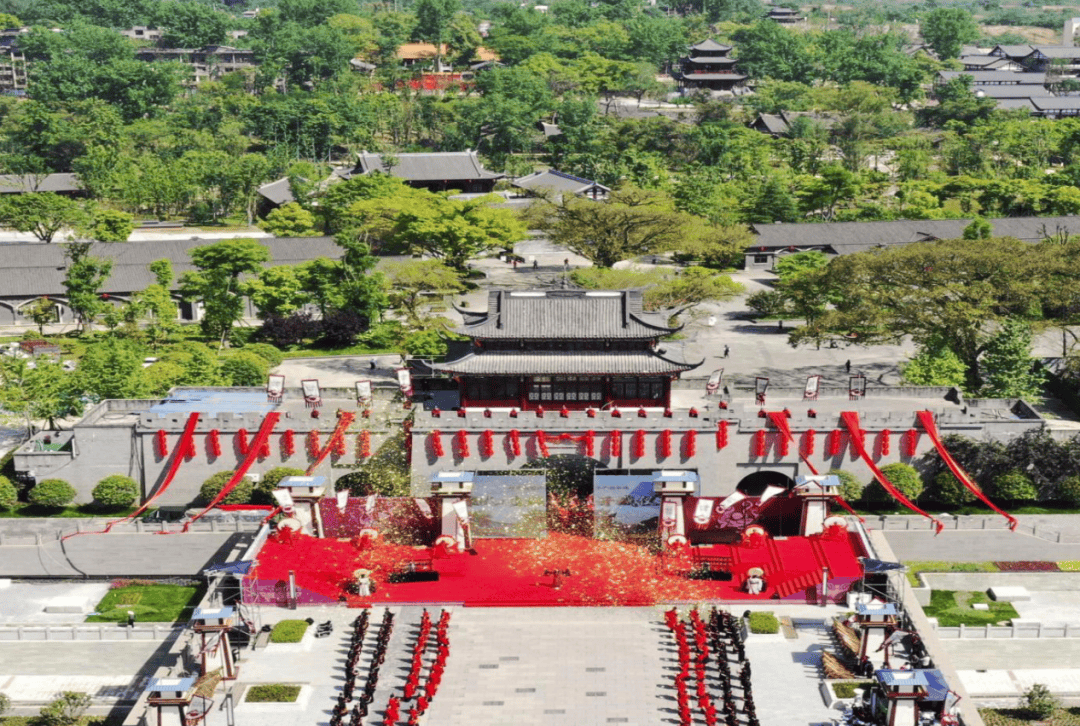

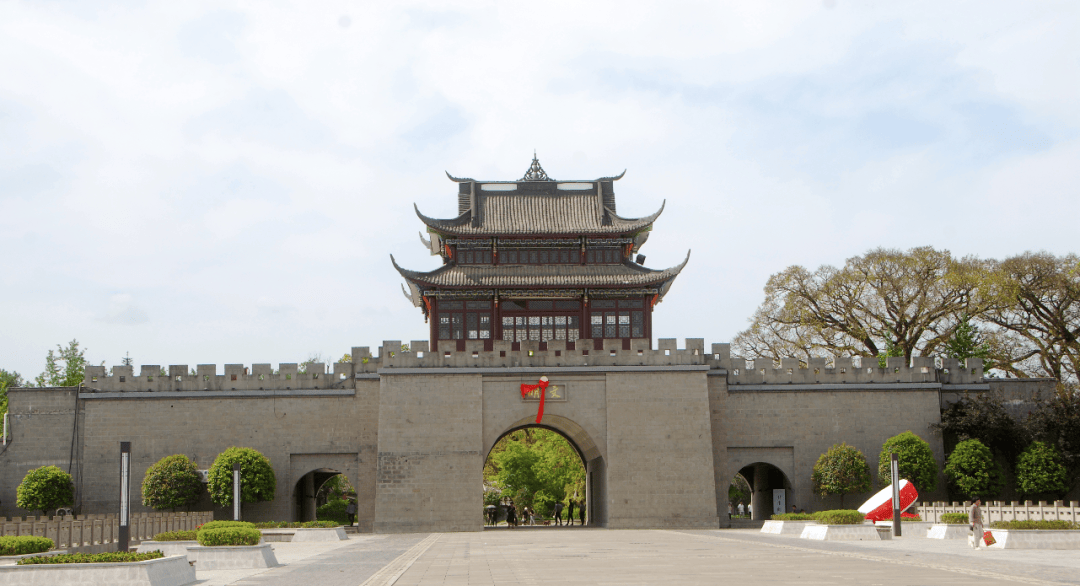

蓬安县相如故城(费尚全 供图,图源:四川方志图库)

建县的初衷,那些浓厚的崇儒兴文气息,便奠定了相如故城的文化底色。南北朝梁武帝萧衍建立相如县,不光是为宣示南朝文化正统的政治需要,更重要的是推崇司马相如文采和安边伟业的那份历史文化情结。萧衍博通文史,才思敏捷,崇儒兴学,现留诗歌80多首,多有名作,此外还通音律,精书法。在萧衍带动下,南梁文学艺术得到长足发展。后人评论萧衍,“历观古帝王艺能博学,罕或有焉”。因仰慕司马相如大一统的安边伟业以及赋惊天下的文学高度,同时借以宣示南北朝军事对峙时期南朝文化正统之意,公元507年,从安汉县分设相如县。于是,一个人,一座城,开始了千年传奇。后来书院的加入,让这方文脉得以流转,就像城外的江水一般,默默润泽万物而与世不争。

蓬安县相如故城(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

从唐朝始称书院以来,书院便兼藏书和读书的功能,形成了至今仍在传承的书院精神:“德业”“举业”统一、兼容并蓄学术自由、知行合一教化人心等。对书院的建设,这座城的历代管理者和名流贤士,也都曾努力过。初唐诗人、学者、相如县令陈子良,兴学倡文,亲临长卿祠祭祀司马相如,并写下珍贵的《祭司马长卿文》,在蓬安历史上留下精彩一笔。陈子良诗文在中国文学史上几乎无人谈及,但美国汉学家梅维恒却特别推崇,他提到陈子良赴任相如县令途中所作《入蜀秋夜宿江渚》,颇令人惊叹:

我行逢日暮,弭棹独维舟。

水雾一边起,风林两岸秋。

山阴黑断碛,月影素寒流。

故乡千里外,何以慰羁愁。

蓬安县相如故城司马相如塑像(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

清代蓬州知州周天柱,迁建儒学于梓橦宫外。史料显示,当时添置东西斋房8间,左右厢房6间及下舍等共21间,屋宇整齐,坐具几案皆备,旋又增银600余两购置学田以增膏火。殁后,州人以其室为仁廉祠,祭祀周天柱,后称周天柱祠。清代蓬州知州方旭,桐城派古文家,为官清正,大力倡办新式学堂。赋闲在家曾为县令的乡贤伍联芳,积极协助姚莹出资出力,重教兴文,乐此不疲。

特别值得一提的是清代知州姚莹。到任蓬州知州后,姚莹“重教兴学,韬武培文”,为官清廉,注重时务。作为文学大家的姚莹,对书院教育情有独钟。史料记载了这样一个故事:原先的书院已破烂不堪,姚莹决定重新选城中最好的地址修建,可众人非议,新地址宜学风却不利官运。他说“官民一体耳,苟利士民,官何不利之有?”于是他筹措资金,积极协调,一座“栋宇坚壮,规模宏整”的书院不久便建成,名曰玉环书院。

蓬安县相如故城玉环书院(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

玉环书院落成后,姚莹指导制定学院管理制度,并抽时间亲自讲学。从史料中留下的诗句中,我们不难窥见他当时的心路历程:“其向春风唱柳枝,春风三日苦将离。嘉陵水远无穷恨,暮雨流莺是别时。”“四围叠翠侵书室,几树名花照酒杯。底事杜鹃催客去,不教长住此蓬莱。”参与玉环书院筹建的乡贤伍联芳在玉环书院移栽树木时,也曾留诗鼓励莘莘学子:“玉环山下即蓬瀛,雾阁云窗指顾中。从此天香容易得,任人攀折向蟾宫。”

蓬安县相如故城玉环书院(图源:无线蓬安)

玉环书院背靠青山,前方清澈的玉环溪水缓缓流淌。院内古木参天,繁花点缀在曲径通幽处。特别是那几棵高大的香樟树,深褐色的躯干带着椭圆形的树叶,直穿天空,正如这座书院的学风和荣耀。岁月远去,可那些闪亮的名字,却因玉环书院的熏陶而声名远播:获得德国哥廷根大学数学、物理学博士学位的魏时珍,墨学泰斗、西山书院和川北文学院创办者伍非百,汉藏语言大师张怡荪、祝维翰,土壤学家蓝梦九,抗日名将肖毅肃……

蓬安县相如故城长卿祠(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

冬日明亮而温暖的阳光,驱散了书院那层薄薄河雾带来的氤氲之息。几名穿着古装的少女,燕子般从书院外飞跑进来,给寂静的玉环书院增添了生气和活力,仿佛琅琅的读书声又从书房间里飘荡过来。漫步玉环书院,突然想起余秋雨在《千年庭院》中写岳麓书院耐人寻味的一段话:“由此可见,书院的出现实在是一批高智商的文化构想者反复思考、精心设计的成果,它既保持了一种清风朗朗的文化理想,又大体符合中国国情,上可摩天,下可接地,与历史上大量不切实际的文化空想和终于流于世俗的短期行为都不一样,实在可说是中国文化史上一个让人赞叹不已的创举。”

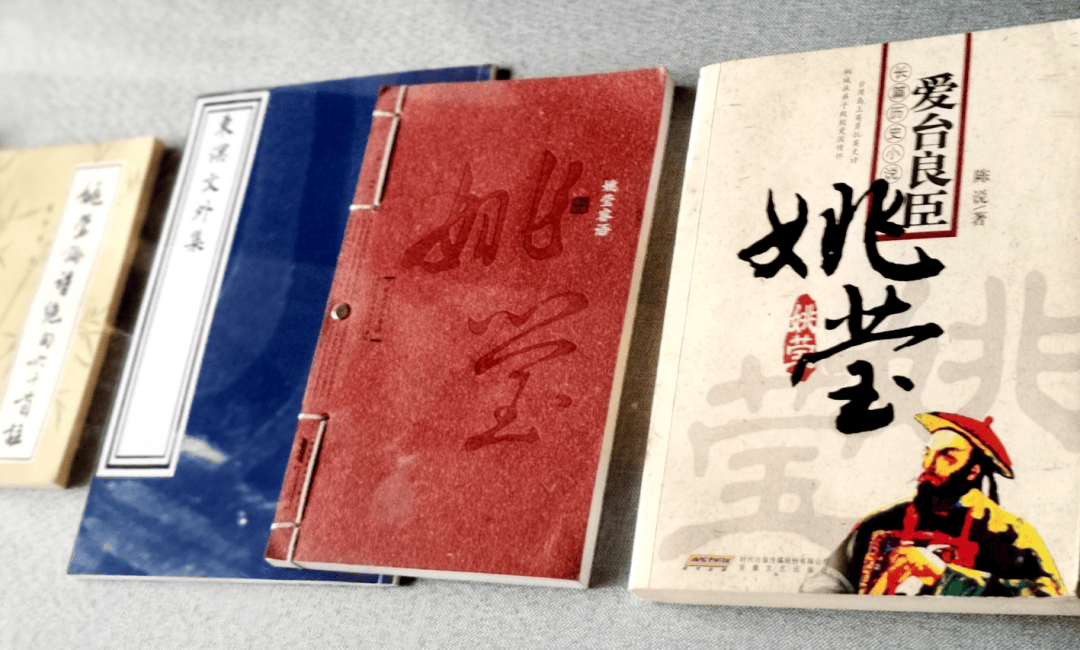

姚莹功业与著述(雷廷锡 供图,图源:四川方志图库)

相如故城千百年来就这样默默地变幻着姿势,在嘉陵江边伫立着,静静地守望巴蜀文明薪火相传的历史密码,而那些历尽沧桑而弦歌不辍的书院精神,却像夜空的星辰,辉映着这方土地。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:刘兴洪

供稿:南充市地方志办公室