【文史英华】全蜀多名士 “三苏”媲两家‖祁和晖

本文载《巴蜀史志》2023年第6期

全蜀多名士“三苏”媲两家

祁和晖

一

“全蜀多名士”典出杜诗

杜甫寓巴蜀年多,跨10个年号,足迹遍天府。杜甫寓居东川梓州(今三台县)时曾遍游东川所辖遂州、蓬州、阆州、盐亭、射洪、绵州等地,居停时间长达一年半有多。在杜诗《行次盐亭县聊题四韵奉简严遂州蓬州两使君咨议诸昆季》中点评“全蜀多名士”。其诗曰:

马首见盐亭,高山拥县青。

云溪花淡淡,春郭水泠泠。

全蜀多名士,严家聚德星。

长歌意无极,好为老夫听。

二

北宋蜀地有两大“三苏”家族媲美齐名

按两大“三苏”所属家族在宋代出道成名之时间先后论,铜山“三苏”早于眉山“三苏”。

按正史、地方志、诗文、杂记等资料,大体可勾勒出巴蜀两大苏氏家族的家学渊源及家族仕进文脉谱系。

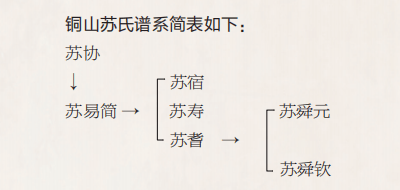

两大苏氏家族家学文脉悠远,世代书香世家。眉山苏氏是初盛唐时期大文人苏味道入蜀为官留下的遗脉。铜山苏氏乃唐宰辅苏颋为蜀郡太守时留下的后裔。两大苏氏,在北宋政坛、文苑皆大放光彩。其血缘谱系如下。

铜山苏氏

苏协,《宋史》附简传示其子苏易简传中。《传》文称苏协“举蜀进士,归宋,累任州县、以易简(其子)居翰林,任开封县兵曹参军,俄迁光禄寺丞,卒,特赠秘书丞。”

苏易简(954—993),字太简,苏协子。《宋史·苏易简传》称:“少聪悟好学,风度奇秀,才思敏赡,太平兴国五年(980),年踰弱冠,举进士。太宗方留心儒术,贡士皆临轩复试。易简所试三千余言立就,奏上,览之,称赏,擢冠甲科。”

苏易简学问、才华深得宋太宗器重。宋太平兴国八年(983)即“以右拾遗知制诰”。宋雍熙二年(985),不到30岁的苏易简,已“与贾黄中同知贡举,后经“知审刑院”历炼后,“掌吏部选”。又升迁给事中、参知政事。史称“易简以亲老急于进用,因亟言时政阙失,遂参大政”。

苏易简有三子:苏宿、苏寿、苏耆。此三子在宋真宗大中祥符年间(1008—1016)“皆禄之以官”。

苏舜钦、苏舜元皆为苏耆之子。舜元为兄,舜钦为弟。

苏舜钦(1008—1048),字子美,《宋史·文苑·苏舜钦传》记其人“少慷慨有大志,状貌怪伟……一时豪俊多从之游。”21岁时便敢于“诣登闻鼓院上疏”,言时政得失,并对朝廷陈规陋制提出批评,指出宋真宗“即位以来,屡诏群下勤求直言”,但又不废止“乙亥诏书”之陋规。21岁的苏舜钦直言批评说:“臣观乙亥诏书,戒越职言事,播告四方,无不惊惑,往往窃议,恐非出陛下之意……今谏官、御史悉出其门,但希旨意,即获美官、多士盈庭,噤不得语。陛下拱默,何由尽闻天下之事乎?”

舜钦曾被范冲淹举荐,“召试,为集贤校理,监进奏院”,并娶宰相杜衍之女,但因多次越级上疏,纵论时政得失,得罪权臣王拱辰,被逐出京师,后得湖州长史之职而卒。放废闲居苏州时,买水石建沧浪亭以明志。

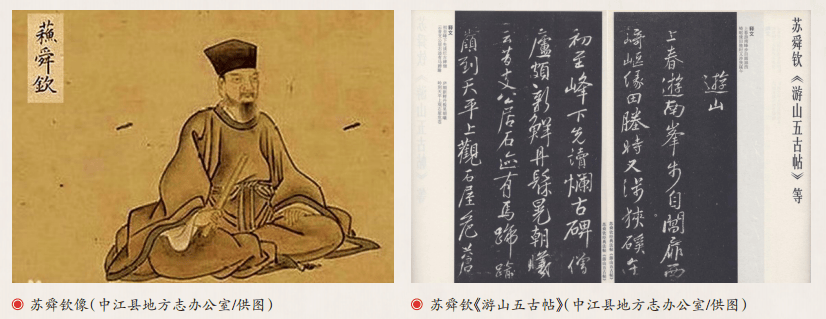

舜钦兄舜元,字才翁,史称“为人精悍任气节,为歌诗亦豪健,尤善草书,舜钦不能及。官至尚书度支员外郎、三司度支判官”。

铜山苏氏,在苏协调任开封县兵曹参军时,已迁居开封。苏易简生长于铜山中江,苏舜钦生于开封,卒于苏州,故有些今人著述不将其定为中江人。但铜山苏氏家教、家学仍严守祖籍文脉传统。苏舜元、苏舜钦兄弟表现出典型的巴人豪义气质。

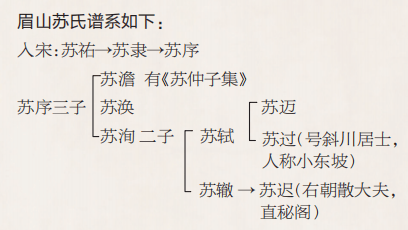

眉山苏氏

眉山“三苏”名满天下,但此苏氏出道成名时间略晚于铜山苏氏。从北宋中后期始,其“三苏”父子三人诗词、文章及行迹才辉耀士林文苑。以苏轼为领袖的“蜀学”屹立儒林,与王安石领导的“新学”、周敦颐和二程领导的“洛学”、张载的“关学”并驾齐驱。更有“苏门学士”如黄庭坚、秦观、张耒、晁补之及后起之“苏门君子”传承眉山“三苏”的哲理与文脉。苏轼在王安石变法中虽一度蒙冤入狱,但连皇太后、皇帝都是苏轼的“粉丝”,苏轼终得保全性命。苏轼的一生是成就辉煌的一生,没有苏轼,宋代士林文苑将为之减色。苏轼的一生又是坎壈多难的一生,一路遭贬,行遍“黄州惠州儋州”,及至晚年从儋州蒙赦放还,未及归故乡,便病死于江苏常州。

三

铜山、眉山皆为巴蜀历史文化名城

眉山为历史文化名胜地,乃唐宋八大家之三家苏洵、苏轼、苏辙父子故乡,研究者多,此处不赘。苏易简、苏舜钦、苏舜元祖孙“三苏”的祖籍地中江,亦是抗美援朝英雄烈士黄继光的故乡。知其中江县名者虽多,而知其历史文化之悠久者不多。

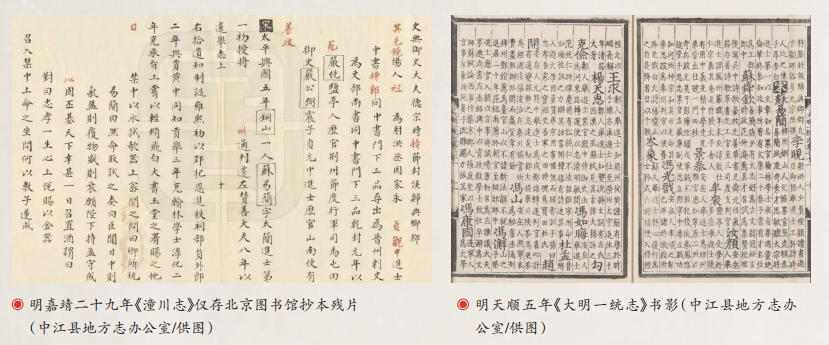

中江县置县史逾1800年。汉属广汉郡郪县地域;蜀汉割郪县地与广汉地置伍城县(亦说原称“五成县”);晋、宋、齐、梁沿袭置伍城县;北魏、北周置元武郡(后更名玄武郡)以伍城县为郡治;隋改置新城郡,不久因凯江经过城内改称凯州,以伍城县为州治;唐改县名为铜山县,属东川梓州;五代十国时期王蜀(前蜀)、孟蜀(后蜀)沿袭唐制称铜山县;宋先称铜山县,后改中江,亦称中江县;元废县;明复置县,仍名中江,属川北道潼川府;清、民国沿袭至今。

中江县境内西北为山地,东南为丘陵,凯江、郪江贯境而过。四川盆地之盆周山地丘陵,盆底大平原,中江兼而有之,是自然地理上巴蜀的天然交汇地,文似蜀乡、武似巴地。史称其地有玄武山、大雄山,其民风民俗“好胜尚武,不耻贫贱,俗好读书,士通经学,地灵人杰”。

唐代大诗人卢照邻观铜山县形胜而留诗《宿玄武二首》:

方池开晓色,圆月下清明。

已乘千里兴,还抚一弦琴。

庭摇北风柳,院绕南溟禽。

累宿恩方重,穷秋叹不深。

王勃又留下《题玄武山道君庙》诗及序。《唐诗纪事》载:王勃、卢照邻、邵大震九月九日登玄武山旅眺,唱和绝句。王勃赞誉巴蜀山川为“宇宙之绝观”。其中也包括铜山景观在内。

诗圣杜甫游览过铜山,留下《题玄武禅师屋壁》诗。据明代曹学佺记载,杜甫曾经有诗题凯州云:

凯州城下湍水流,凯州城隅多古丘。

集虚道人不复见,白云西北多悠悠。

苏轼表兄程建用《与苏子瞻书》中首句即告知苏轼:“中江于东蜀,号为巨邑。”宋人文同考论:“县为江所环,故名之。”

《宋史·苏易简传》载:易简母薛氏为贤母。“及易简参知政事,召薛氏入禁中,赐冠帔,命坐。问曰:‘何以教子成此令器?’对曰:‘幼则束以礼让,长则教以诗书。’上顾左右曰:真孟母也。”苏母之贤,反映了中江人文习俗就是“束之以礼让,教之以诗书”。如此优良文脉习俗,培养出“铜山三苏”及当代黄继光,固属顺理成章。天府有中江,幸甚!

四

中江“三苏”留下的遗产与评价四要点

政绩遗产

1.苏易简在参知政事任中,对宋太宗成为“太平天子”、建设“太平兴国”社会秩序辅佐得宜,使天性并不平和的赵光义由杀伐立威走向文教兴国,认真执行赵匡胤定下的用人国策——对士人,非大逆不道之罪,不开杀戒,致使宋代士人普遍敢直言朝政得失,弹劾吏治庸佞奸滑。苏易简长期主管朝廷科举、吏部选官,选举了一大批北宋贤才良士,如巴蜀阆中“三陈”之陈尧叟、陈尧佐、陈尧咨,皆出自苏易简及苏易简系良臣之门。陈尧叟则是苏易简主考时录取之士,而范仲淹、欧阳修等又出自苏易简主事吏部选官之时,这些人才为北宋中期储集了人才领袖。而苏舜钦虽为易简之孙,却在27岁中进士后还要通过范仲淹举荐,经皇上“召试”其才卓然,然后才能为集贤校理、监进奏院。

2.苏舜钦“位卑未敢忘忧国”,数次越级上疏朝廷,批评执政大臣,甚至皇帝本人,其耿忠之心深得范仲淹等庆历新政重臣的赏识。在斥责谏官高若讷时与欧阳修不谋而合,指出高若讷身为谏官,却不敢言朝政得失,一味媚顺权臣。欧阳修骂高若讷不知人间有羞耻二字。苏舜钦骂高若讷“为司谏……而温和软懦,无刚鲠敢言之气。”此辈得谏官“皆执政引拔建置,欲其慎默,不敢举扬其私,时有所言,则必暗相关说,旁人窥之,甚可笑也”。舜钦在宋真宗之时,已越级上疏指出朝廷积习弊政之隐患在于“大臣持禄而不极谏,小臣畏罪而不敢言,下情不得上通,此患之大者。”

舜钦主张废除不准越级进言制度,认真执行“言者无罪”的良政。他为范仲淹等因主倡“庆历新政”而受打击事挺身而出,呼吁皇帝为范仲淹等人主持公道。其《疏》说:“又见范仲淹以刚直忤奸臣,言不用而身窜谪”。舜钦直谏皇上说:“臣望陛下修己以御人,洗心以鉴物,勤听政,舍燕安,放弃优谐近习之纤人,亲近刚明鲠直之良士。”舜钦这些议政之言,对北宋中期朝政均有裨益,对后世亦有教诲警醒之效。

铜山苏氏为官清廉自律,举荐贤才无私,直言敢谏、忧国忧民,这是一笔宝贵的政治遗产,值得宣传弘扬。

诗文遗产

1.苏易简曾著《文房四谱》《续翰林志》,有《苏易简文集》20卷,“藏于秘阁”。《太平御览》《太平广记》两大类书所参编。虽历经岁月磨蚀,易简集虽无全璧,但上述“览”“记”两大类书尚保有其部分存稿,有待搜集整理。可贵的是,《太平御览》《太平广记》为后世保存了大量宝贵历史资料。

2.苏舜钦在诗文上有两大成绩:

第一,苏舜钦在北宋古文运动中有早倡之功。游国恩等五教授编著之经典本《中国文学史》评价苏舜钦说:“他年轻时即不顾流俗耻笑和穆修一起提倡古文,比尹洙、欧阳修等开始作古文都早。二十七岁中进士后,作过县令、大理评事等小官。”欧阳修称誉舜钦“位虽卑,数上疏论朝廷大事,敢道人之所难言。”

眉山三苏,尤其苏轼是继苏舜钦之后的古文写作实践者。可以说,北宋的古文运动是巴人苏舜钦先倡于前,蜀人苏轼跟进于后。

苏轼在为欧阳修所著《六一居士集叙》中说:“宋兴七十余年,民不知兵,富而教之,至天圣、景祐极矣,而斯文终有愧于古”,即宋初立国七十年间,太祖、太宗、真宗、仁宗初期,文章成就平平,有愧古人,至苏舜钦、苏轼为代表的努力,才真正出现“文起八代之衰”的气象。

第二,苏舜钦诗与梅尧臣齐名,史称“梅苏”或“苏梅”。中国社科院文学所编著经典本《中国文学史》评价说:“苏舜钦在揭露社会黑暗时,比梅尧臣更为大胆和直露,这类作品多在古风中。”苏舜钦诗歌充满报国爱国激情,国运安危、民生疾苦,成为舜钦诗的主题。如《庆州败》《己卯冬大寒有感》《吴越大旱》《城南感怀呈永叔》《哭师鲁》《蜀士》。社科院版《中国文学史》评价舜钦诗“笔力雄健、感情奔放……他喜欢歌唱山川风雷的变化,有一些奇特的想象,如‘思得壮士翻白日,光照万里销我之沉忧’。”其实,苏舜钦命运、气质、诗风均有摩学同乡前辈李白之气象。“古风”类诗,直接套用李白“古风”体。依我看,称苏舜钦为“小李白”也不为过。

3.为吴越湖湘景观添彩:苏舜钦享年仅40岁,中进士后,长期被权臣排挤,不得不闲居林下。他偕夫人杜氏隐居苏州,买水石筑沧浪亭苑池,在亭池间读书、著述、吟咏,取“沧浪”为亭苑名,亦是寄志清流。“沧浪之水清兮,可以濯我缨,沧浪之水浊兮,可以濯我足。”沧浪亭苑成为吴越文物名胜地,其景观、其精神吸引无数后人前往观瞻缅怀,今日已是国宝遗产。

4.铜山苏氏出道成名,带动了巴蜀学风上进,促进了朝廷对蜀士的重视。有宋一代蜀士成名者众。一部《宋史》,其列传、文苑传、烈女传中,时时遇见蜀士蜀女身影。这与铜山苏门的出道成名早而高有关系。

五

两组“三苏”历史影响比较及原因

在北宋前、中期,铜山“三苏”时代影响远大于眉山“三苏”。当苏易简参与朝政时,眉山“三苏”尚未出山。铜山老苏(易简)状元及第后深受皇恩眷顾,官居要职,或主管科举会试,或主事吏部铨选官序,以参知政事终其仕途。

而眉山“三苏”从未秉持过朝廷要职。苏洵无功名在身,因献文章、经特别个人面试入仕,赐官甚微。逝世时朝廷恩赐公费安葬,苏轼不要官葬而要求朝廷为老父赐谥封。苏轼作朝官日少,基本上是奉旨效命于地方通判、刺史、令史,虽在所任官之地皆有惠政、贤声,深得所在地官民景仰感戴,终无机会通过执掌朝廷要职报效君国。更不幸的是,竟因在自己诗文中言及朝政得失而得罪权贵,遭受一次又一次打击、贬逐。苏轼的仕途,坎壈多难。苏辙仕途比其兄略平顺,一度还奉旨出使金国,但亦无持掌朝政要职的机遇。

北宋中期在古文运动成为当时主流、诗词革新随古文新潮而起之时,苏轼诗、文、辞、赋应时代新潮而起,中唐韩、柳倡导,北宋前期石介、苏舜钦、穆修复倡之古文,到苏轼以文章实践,让古文运动结出硕果,获得成功。行文如行云流水,起笔于所当起,止文于所当止,直抒胸臆,流畅、生动的文风与语言以苏轼始,成为此后中国古代散文的“定式”,乃至宋代士林谚语说:“苏文熟,吃羊肉;苏文生,喝菜羹。”苏轼门下,又形成“苏门学士” “苏门君子”。在经学、文学影响上,眉山苏氏在北宋中后期已远大于铜山苏氏。

明代唐宋派主张诗文皆当学习唐宋,提出“唐宋八大家”之说:韩愈、柳宗元、欧阳修、眉山三苏、王安石、曾巩八人之文成为散文语言典范。眉山“三苏”影响更大。

眉山“三苏”仅苏轼一人遗迹就已遍及中华南北,除眉山苏宅、祖墓、祠庙之外,尚有许多苏轼遗踪、遗址一直被保存至今,并历有纪念活动与方志记载、研究。依苏轼为官顺序,列目如下:

1.陕西省:苏轼中进士后曾经任“签书凤翔府判官”。陕西省历史名人太多,未顾及年轻苏轼之遗踪。

2.山东省:苏轼在任密州(今山东诸城为其州治)太守时,撰《超然台记》记其胜。此时为苏轼生平最意气风发之时。

3.浙江省:在杭州,苏轼留下了西湖苏堤。

4.湖北省:苏轼被贬黄州(今长江北岸黄冈市),建东坡,游赤壁,留下《赤壁赋》。

5.广东省:苏轼被贬惠州(今广东省南部东江下游),留下“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”之名句,后人遂将惠州、罗浮山作为文化地标纪念苏轼。

6.海南省:苏轼贬儋州(今海南儋州市)留下“春梦婆”及椰瓢喝酒、披发长啸于椰林之中故事,今海南岛上苏轼遗迹传说甚多。

7.江苏省:宋徽宗时,苏轼遇赦,北归途中在常州不幸染时疾去世。常州人保护传承了苏轼遗迹。

凡苏轼足迹所到之地的人民,都敬恭苏学士的人品、学问、从政能力,又都无比同情他因才遭忌的坎坷命运。苏轼离去后,当地人便有意保护苏轼踪迹、传载眉山苏门故事。苏轼在中华南北地方(包括辽、金、西夏在内)的影响巨大,有宋一代罕有人能与其比肩。苏轼诗文每出,便有学子、书商自动抄录、印制,辽、金、西夏,尤其金人会立刻翻印。

眉山“三苏”在后世,知名度大于铜山“三苏”,但不影响铜山苏氏的历史贡献与后世评价。有人称“铜山三苏”为“小三苏”,此称不当。两组三苏各擅其美,都是入选《宋史》的历史名人——但凡正史有传之人,皆为当时要人,无所谓“小”者,正面或反面历史影响大才能入“传”。铜山“三苏”《宋史》有传,何“小”哉!

容和晖不才,试点赞铜山、眉山两组“三苏”,北南辉映美天府,作为结语:

万千气象古蜀都,

北宋风云两“三苏”。

南北辉映江山美,

文彩遗韵画新图。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:祁和晖(西南民族大学教授)