【历史文化】华夏之母何在——盐亭嫘祖故里参观散记‖聂应德

华夏之母何在

——盐亭嫘祖故里参观散记

聂应德

2024年1月18日,腊八节,笔者驾车去南充附近的盐亭县嫘祖故里景区参观,往返大约两小时。

过去在南充与绵阳之间往返,知道盐亭县嫘祖故里这一说法,但都没有太在意。因为自己虽在高校从事人文社科工作,但毕竟不是历史学的考古发掘和文学的神话传说研究等学科专业,甚至还隐约地认为这不过是当代人为了本地旅游开发之目的而新编的历史故事而已。

随着自己的足迹在四川各地多起来,对这片土地上的风物掌故、民间故事的了解也就更加丰富了,比如汶川、茂县是中华人文初祖黄帝故里,青神县是古蜀王蚕丛故里,北川县是大禹故里,盐亭县是嫘祖故里,广汉市三星堆被认为同中国历史上的“三皇五帝”和夏商周文化相关联,等等。这些把中华文明的发祥地,从黄河流域的中原地区转移到了长江流域的四川盆地,是也非也,虽难定论,却令人兴趣盎然。

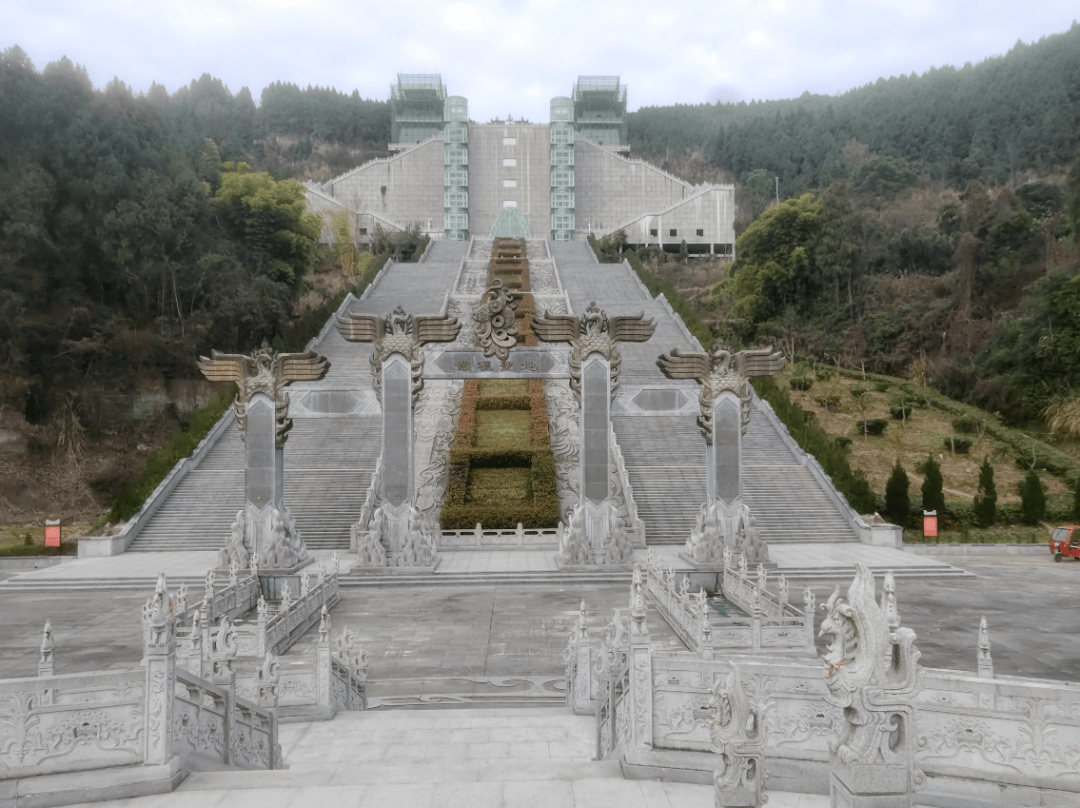

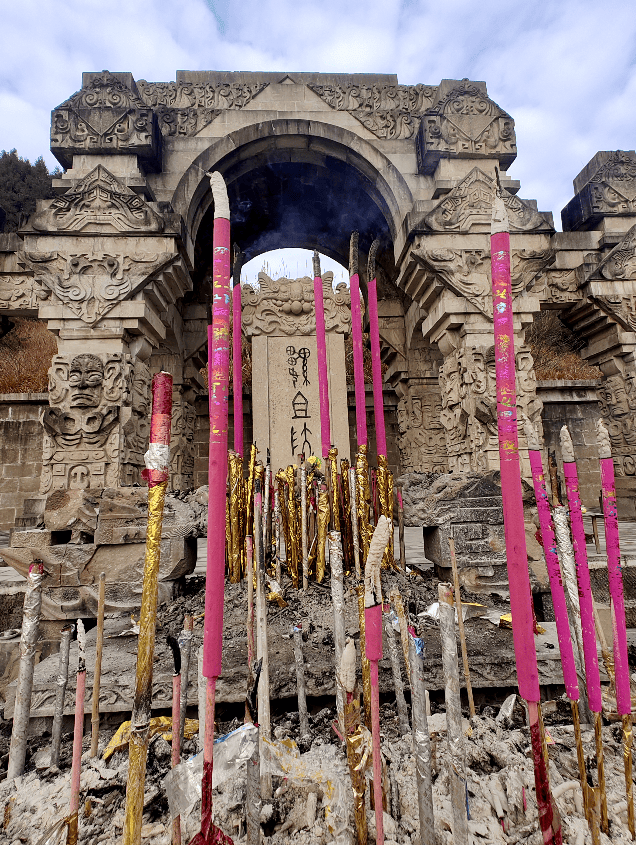

正是怀着这样的兴趣,我们来到位于盐亭县青龙山的嫘祖故里参观。民间传说此为中华人文初祖黄帝元妃嫘祖的出生地和归葬地,有各种遗迹、故事和活动。青龙山现新建有嫘祖庙、嫘祖圣地碑、嫘祖圣地纪念园等等。这里山清水秀,林木繁茂,山似盘龙,逶迤而立。嫘祖圣地纪念园有牌坊,四百米神道两边共立56根石柱,下中上三级平台每级由十二阶梯连接,最高处是八卦形的墓地建筑,墓碑“嫘祖墓”三字由四川省老领导杨超先生题、新加坡华人书法家铃木先生撰。嫘祖墓以山为陵,以墓为心,头顶兰天,前望云海,崇山峻岭,晚霞朝景,如仙山神岛、玉殿晶宫。墓之两侧山嘴各建碑亭一座,与嫘祖墓遥相对应,暮鼓晨钟相闻,更显庄严肃穆。

嫘祖纪念园(聂应德 摄)

嫘祖的生平事迹属于远古历史,没有文字记载而多由民间口耳相传,或有文字追记但因人类迁徙、地名变更或文献相异或理解歧义,故而关于嫘祖故里何在就有十多种说法,主要有河南西平县、四川盐亭县、湖北远安县等。盐亭县作为嫘祖故里被当地政府发现较晚,其经历过程大略为:

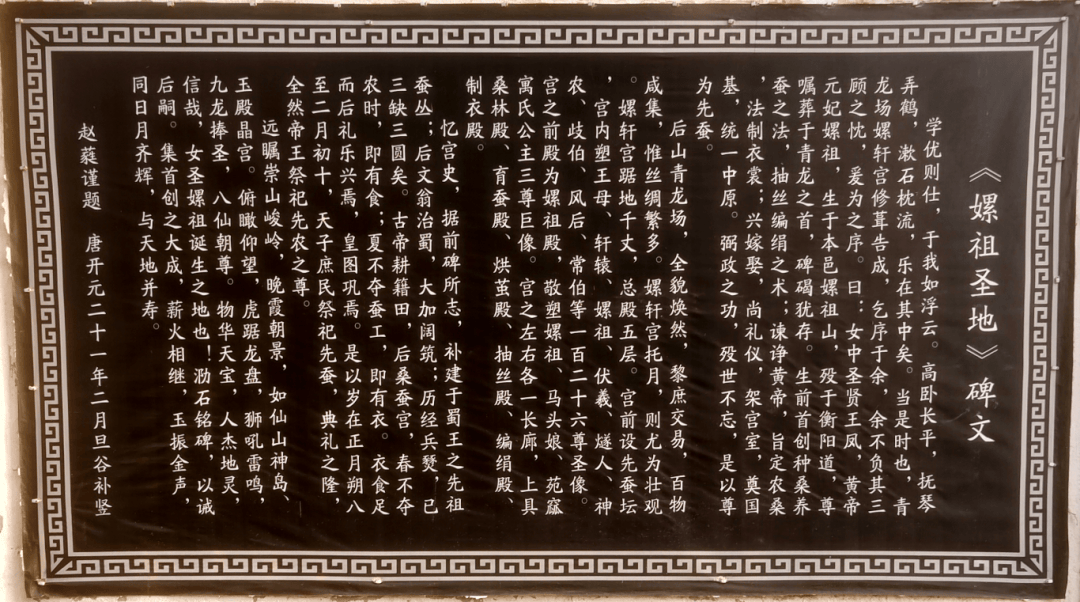

1991年,该县一乡镇退休老干部王映维,向县旅游机构反映,说他手里有一嫘祖圣地碑的文字抄录,碑文大约有500字,由唐代李白之师赵蕤所撰。王映维老人曾于1945年和1949年两次将碑文抄录在小学课本上,而该碑在1947年被雷暴雨导致的山洪所毁。碑文内容包括说明撰文缘由、嫘祖的身份以及出生地和归葬地,嫘祖被称为蚕神的丰功伟绩、嫘轩宫的变迁和现行构造、嫘轩宫的形胜风景和祭祀活动,以及立碑的时间。

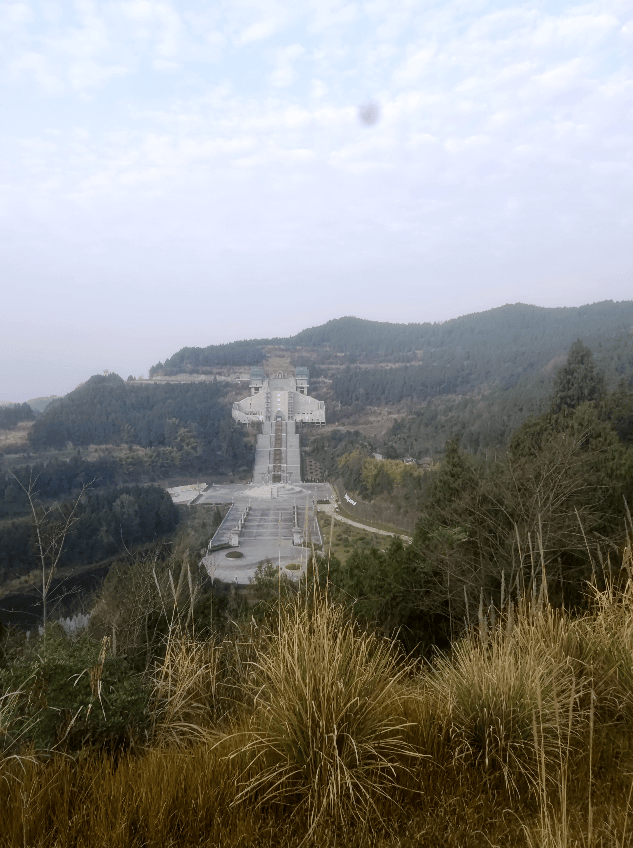

嫘祖陵四方碑(聂应德 摄)

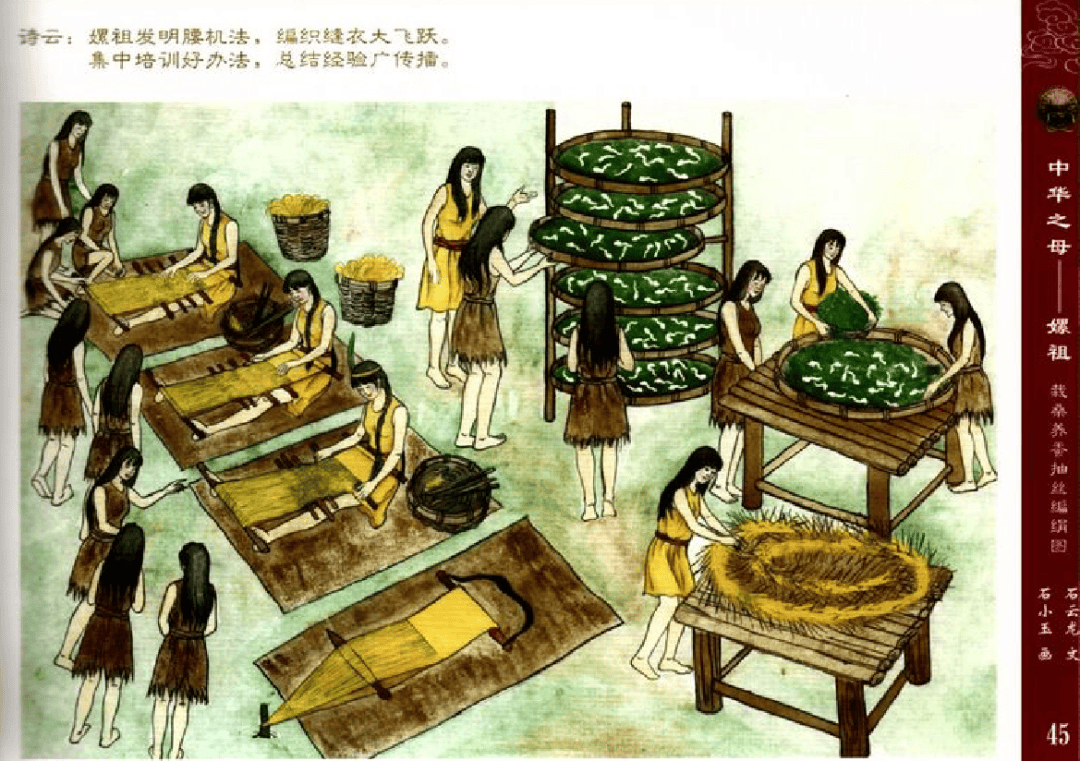

该发现立即引起很大反响,在本地社会贤达推动下,首先建立县嫘祖文化研究会,筹集资金于1996年在青龙山侧重立了嫘祖圣地碑,又称四方碑,建嫘祖圣地纪念园。从2016年开始,每年都在此举行海峡两岸嫘祖文化交流活动,同时进行对外宣传,盐亭作为华夏之母圣地(中华母亲之都)和世界丝绸源点的声名鹊起,海内外皆知嫘祖“生前首创种桑养蚕之法,抽丝编绢之术;谏诤黄帝,旨定农桑,法制衣裳;兴嫁娶,尚礼仪,架宫室,奠国基,统一中原。弼政之功,殁世不忘,是以尊为先蚕”。

今天,争抢名人故里,就是争抢旅发资源。嫘祖故里全国有十多个地方争抢,这说明嫘祖对中华文化发展贡献巨大,影响广泛,受到后世普遍怀念、尊重和崇拜。在各地立庙祭祀,这种传统久远了,反而将其出身的真实故里淡化了、混淆了。质疑盐亭县嫘祖故里,主要理由是正史没有明确文献记载(如没有明示“西陵”即盐亭即四川),也没有当代考古发掘文物直接佐证,嫘祖圣地碑可能是后人假托唐代名人赵蕤所作(如姓名“王凤”“生前首创”“青龙场”等语词表述,似有现代风格);且据正史记载,古代黄帝的活动范围没有到达四川境内,盐亭姓名“王凤”的女性也从未出川,等等。

嫘祖墓(聂应德 摄)

但是,如果把盐亭嫘祖故里传说放在中国上古史或史前社会这一大背景下来看,把它放在四川整体性的历史传说和系统性的考古发掘中去分析,这就使问题变得很有意思了。目前,中华文明探源工程已暂告一段落,这是继夏商周断代研究工程后的又一自然科学和人文社科多学科综合研究的重大项目。工程以田野考古为基础,聚焦浙江余杭良渚、陕西神木石峁、河南偃师二里头等29处核心遗址,研究突破了标志文明社会诞生的文字、冶金、城市等三要素,增加了生产发展、人口增长、阶级分化和王权国家等认识坐标,深化了对中华文明起源与早期发展阶段的认识,“大约从距今约5800年开始,中华大地上相继出现较为明显的社会分化,进入了文明起源的加速阶段,可将从距今5800年至距3500年划分为古国时代和王朝时代”。二里头新发现进入王朝国家的最重要标志,很可能是夏朝晚期的都城。这一重大研究成果,不仅进一步表明了夏朝的真实存在,也证明夏朝并非来自远方的苏美尔文明或古埃及文明,而是土生土长的本土文明、中华文明,还在一定程度上证明以“三皇五帝”为代表的上古史人物及故事,有可能并非神话传说而是可信的历史,正如《圣经》所载犹太人“出埃及记”一样。目前,中华文明探源工程第五阶段仍在进行,未来也许会有新的发现问世。

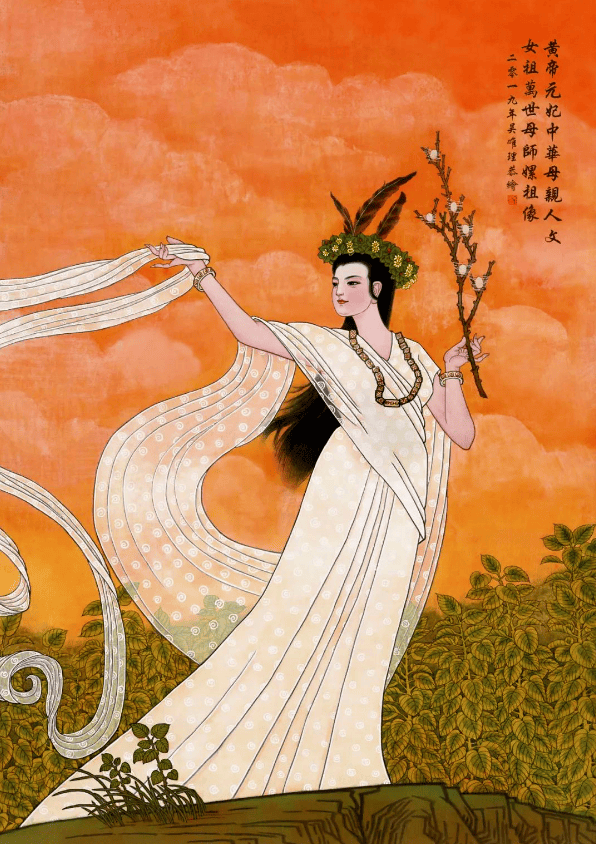

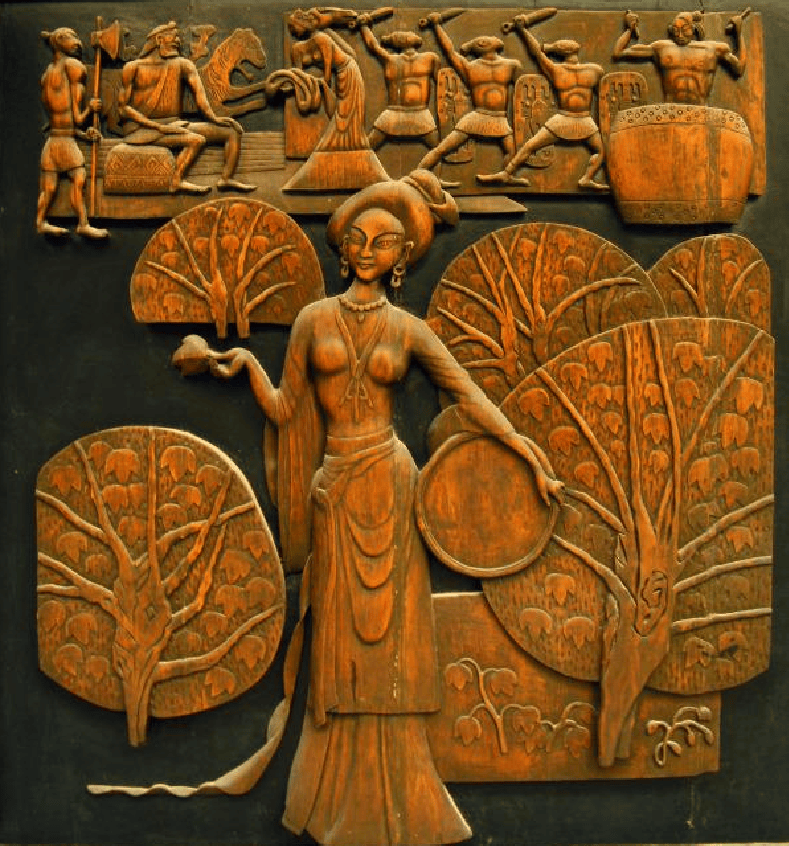

嫘祖像 绢本 2019年 吴唯理 作(图源:西部故人来)

在对中国上古史或史前社会的研究上,学界“疑古派”与“泥古派”各有其特点和优点,不可不信,也不可全信,因为任何文字记载的资料和考古发掘的器物都具有相对性和局限性。比如在中华文明探源工程中,也对四川三星堆遗址进行了考古发掘,进一步摸清了该遗址的发掘范围和内部构造,从其出土文物看,基本认定是商末周初的遗址。但也有学者认为,三星堆文化同以河南殷墟为代表的商文化有所不同,可能属于商周之前的文化形态,而夏朝文化至今在中原地区的考古资料仍有很多不确定性,至于说夏之前的“三皇五帝”文化在正史文献中更是云遮雾障、模糊不清,在这方面反而是关于古蜀国的民间传说可以弥补。有学者梳理这些民间传说,勾勒出以下大概轮廓:

“人类可能起源于喜马拉雅,最早进入四川盆地活动,‘五帝’之首的黄帝,诞生在四川汶川、茂县一带。三星堆可能是黄帝之国,纵目人就是黄帝造型,四川盆地可能是中华文明的真正发源地。黄帝居轩辕之丘,实际是在四川盆地(轩辕)的瓦屋山(丘)。颛顼(高阳氏)出生于若水之野,实际是在安宁河谷(若水)平原(之野)。”(李后强《颛顼与常娥在四川的传说研究》,载《巴蜀史志》2018年第2期)

嫘祖养蚕(图源:中国考古)

根据以上思维逻辑,我们可以对嫘祖故里在盐亭作出以下分析和说明:

第一,黄帝可能生于今四川境内的远古西陵国。蜀人源自西羌,生活环境中有由大小土山构成的丘陵地貌,黄帝娶西陵女嫘祖为妻是顺理成章之事,也许从此开始西陵就改称为蜀了(古体“蜀”字,上面象形蚕,下面似蚕吐出的丝)。所以,南宋《路史·后记》写道:黄帝“元妃西陵氏,曰嫘祖,以其始蚕,故又祀为先蚕。”

第二,嫘祖的两个儿子都在蜀地出生和居住。《史记·五帝本纪》载:嫘祖为黄帝正妃,生两子,其后皆有天下。其一曰玄嚣,是为青阳,青阳降居江水。其二曰昌意,降居若水。据考证,“江水”就是现在的岷江,“若水”就是现在的雅砻江,两水均在今四川境内。

第三,盐亭嫘祖圣地碑历史久远,推测始建于黄帝时代,但众说最多的则是颛顼帝为其祖母所建。黄帝之子昌意娶蜀山氏之女为妻生高阳,高阳以黄帝之孙继承大位是为颛顼帝。根据唐开元年间赵蕤所撰嫘祖圣地碑文所记,此时此地嫘祖圣地“碑碣犹存”,但于“唐开元二十一年二月旦谷补竖”;至于嫘轩宫,“据前碑所志,补建于蜀王先祖蚕丛,后文翁治蜀,大加阔筑;历经兵燹,已三缺三圆矣”。

第四,与当地其他历史传说相吻合。一是关于盐亭为华夏中医始祖岐伯故里传说。我国第一部中医经典《黄帝内经》是以黄帝与岐伯一问一答的形式编写的,故称为“歧黄之术”,在今盐亭县茶亭乡回龙山还有关于岐伯的遗迹遗址。又一民间传说表明,黄帝于22年由陕入川与嫘祖在广元结为连理,并在岐平识岐伯、旺苍识仓颉,拜为左右大臣。传说中的汉字鼻祖仓颉,出生地在今四川广元的旺苍县,与盐亭县相邻。在蜀十三年后,黄帝于34年返陕,嫘祖随行北上,并带去了“种桑养蚕之法,抽丝编绢之术”。(参见李延军著《黄帝传》,2009年三秦出版社出版)。二是据南宋罗泌的《路史》记载,黄帝祖母华胥氏生于与盐亭相邻的今阆中市彭城镇,“太昊伏羲氏,母华胥,居于华胥之渚”,并注释说,伏羲“所都国,有华胥之渊,乃阆中渝水也”。相传华胥氏踩雷神脚印感应受孕而生伏羲和女娲,伏羲与女娲婚配生少典,少典生炎帝和黄帝。“只知其母不知其父”,表明华胥氏是母系氏族社会的著名首领,是中华民族的“始祖母”,而伏羲则是三皇中的第一人皇,是从母系氏族向父系氏族转变有文献记载的第一位男性始祖。如此这般,黄帝与盐亭嫘祖就不再是时空相隔的两个没有关联的人物了。

第五,有历史文物可间接佐证。与盐亭县接壤的川北重镇南充市,位于嘉陵江中游,桑蚕丝绸业有几千年历史,直到近现代达到鼎盛时期。1915年,南充六合“金鹿”生丝在巴拿马万国博览会上获金奖。2005年,南充市被中国丝绸协会命名为“中国绸都”。2016年,南充市被中国丝绸协会授予“丝绸源点”称号。另外,四川广汉三星堆遗址发现的古丝织物,也为嫘祖故里在盐亭提供了新的资料。这些历史文物,还与宋《元丰九域志》“梓州,蚕丝山,每上春日,远近士女游山,祈蚕丝”所载是相印证的。

第六,杂史所记资料也有一定可信度。这里的正史与孔子删诗书定礼乐赞周易修春秋相关联。孔子周游列国后回到鲁国,在杏坛讲学培养人才的过程中,通过删选编成六经即诗、书、礼、乐、周易、春秋,其删选原则是不重复、合礼义。就删选诗书而言,孔子把记录上古至夏商周的文献,在三千多首古诗歌中保留了“诗三百”,在三千多篇古文书中保留了“书百篇”,后者演变为《今文尚书》与《古文尚书》。孔子的这种删选,虽去掉庞杂得到精简,可以理解、值得肯定,但毕竟删减多保留少,不仅影响丰富多彩的文化传承,而且使后世参阅修史的原始资料受限。所以,有南宋罗泌,惜孔子“删书”、断自唐尧,使后世史书极少言皇古之事,遂博采各种典籍,著成《路史》,此书虽被认为神话色彩强烈,但在中国姓氏源流方面却见解精辟,有一些可取可信之处。

《嫘祖圣地》碑文(聂应德 摄)

总之,对人类远古历史的研究,既要依靠考古发掘和文献资料,也要借助于各种传说和神话,使它们互相佐证和支持,从而得出科学的结论。在缺乏考古发掘和文献资料的情况下,一定不能忽视对传说与神话的研究。如果说在某地域内一个孤立的传说有偶然性,那么在同一地域中众多传说有机联系和相互耦合,就可能有某种必然性了。在这种意义上,我们认为嫘祖生葬于四川盐亭有一定可信度,在这里进行嫘祖故里旅游文化开发也是有意义的。

今来一游,思古谈今,不虚此行。真可谓:传说嫘祖盐亭人,人文女祖先蚕神。稼穑蚕绢劝农桑,衣裳嫁娶创文明。

《中华之母——嫘祖栽桑养蚕抽丝编绢图》 石小玉 作(图源:中华母亲嫘祖网)

2024年1月14日初稿

2024年4月26日改定

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:聂应德(四川省邻水县人,教授,博士,西华师范大学原党委副书记、纪委书记)