【历史文化】一粒跨越4500年的种子,从“宝墩稻田”走向“天府粮仓”

一粒跨越4500年的种子

从“宝墩稻田”走向“天府粮仓”

金秋时节,稻谷飘香

又是一年丰收节

喜看丰收粮满仓

成都平原土地肥沃、物产丰富

自古享有“天府之国”的美称

早在4500年前

宝墩先民正是在这片土地上

撒下了第一粒水稻种子……

从4500年前的垦荒种植水稻,到李冰治水成就沃野千里“天府之国”,再到新时代打造更高水平的“天府粮仓”,成都平原这片土地上的人民用智慧赋能农业、用科技发展农业,续写着千年“水旱从人,不知饥馑”的和美乡村故事。

中国天府农业博览园(图片来源:新津文旅)

壹

新津宝墩文化

农耕文明延续发展至今

蜀中沃野,天下粮仓,蜀粮济天下。农耕文明对成都平原有着深远影响。

《华阳国志·蜀志》载:“后有王曰杜宇,教民务农”。即古蜀五祖之一的杜宇,亲自教蜀民务农耕作。但实际上,古蜀人的耕种史要远早于《华阳国志》的记载。

新石器时代晚期,古蜀先民们从川西高原迁徙至成都平原,拉开了成都平原水稻种植的历史大幕。2021年,成都文物考古研究院对外公布宝墩遗址最新田野考古成果,宝墩遗址首次发现4500年前的水稻田遗址,这也是成都平原迄今为止发现的最早的水稻田。而在此前植物考古中,宝墩遗址还发现了4500年前的碳化水稻、黍、粟及其他植物遗存。

宝墩出土的水稻(已碳化)(图片来源:人民网)

20世纪80年代,新津安西镇出土了大量宝墩文化时期的石斧、石锛、陶片和狩猎用的石弹丸、石簇等,还有大量兽骨、兽牙、鹿角和兽骨磨成的骨钩。在安西镇顺南河边,还发现了大量的橄榄状红陶网坠(渔网用)。

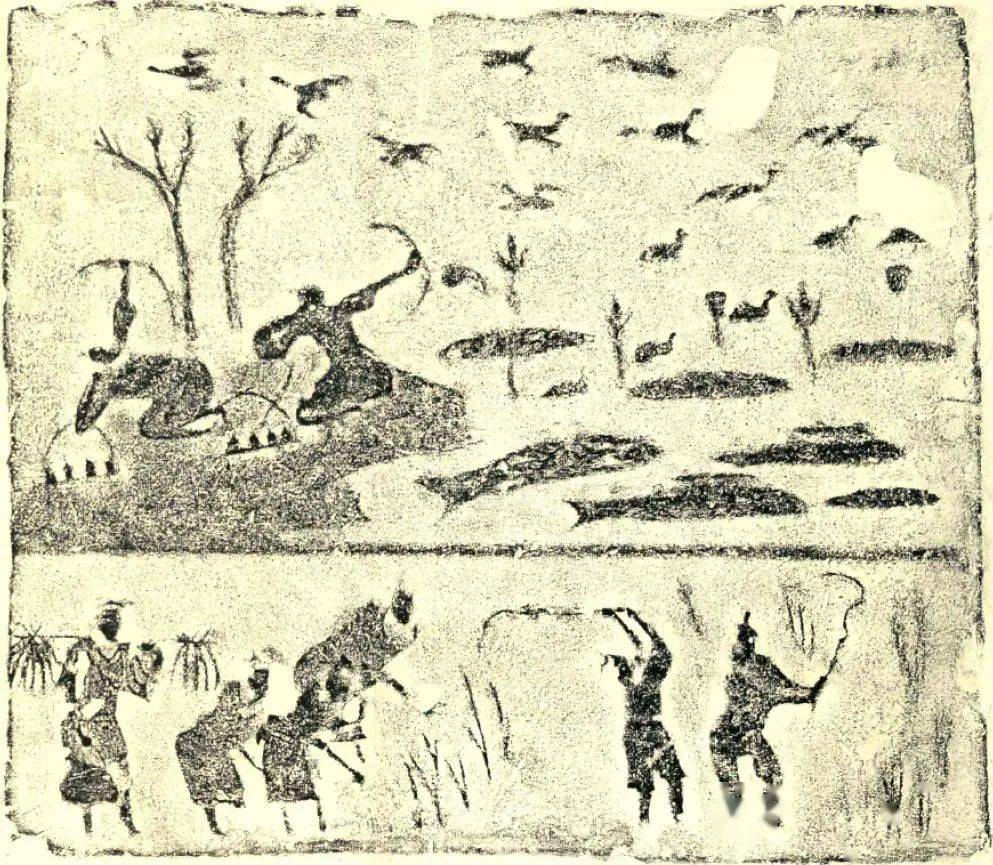

1989年,文管部门在安西镇(原铁溪乡中合村)砖厂收集到一方东汉“弋射·收获”画像砖。画像的上半部是渔猎场景,水池中,荷花垂露、大鱼浮游,空中群鸟疾飞。树荫下,有两人正张弓猎射空中飞鸟;画像的下半部则清晰地展示了两名农夫挥动“铁钹镰”收割稻谷的劳动场景,后有三人做捆扎状,最后站立一人,肩挑禾担,手提一食具,正欲离去。

新津出土的“弋射·收获”画像砖(图片来源:新津文旅)

这些出土器物说明,早在4500多年前,宝墩先民就已经开始种植水稻和渔猎等农事活动,新津的农耕文化源远流长延续至今。现在的宝墩镇、安西镇、兴义镇早已成为天府农耕文明传播的重要承载区,四川省主要粮食生产基地之一,让古人留下的稻作文明、农耕文化,与天府农博园的农耕文化一脉相承。

贰

传承古堰文明

千年通济堰浇灌天府粮仓

“予观蜀之山川及其图记,能雄于九丘者,盖乘成水利以富殖之,其国故生生不穷。”北宋张俞的《蜀望丛帝新庙碑记》道出了成都农耕文明绵延千年的真谛:因水而生,因水而盛。

公元前256年,秦国蜀郡守李冰以水兴利,主持修建都江堰,此后成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,获得了“天府之国”的美称。

《华阳国志·蜀志》载:“沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也”。

除修建都江堰外,历代蜀人还兴修了许多水利工程。比如,2022年入选世界灌溉工程遗产名录的通济堰,其进水口位于新津岷江、西河、南河交汇处,始建于公元前141年,距今已有2160多年的历史。通济堰与都江堰一样,体现了古人“道法自然、天人合一”的哲学思想,彰显了“乘势利导、因时制宜”的治水智慧,正确利用岷江洪涝规律和成都平原悬江特点,借用弯道环流的特性,使其统一在灌溉工程体系中,消除水患,变害为利。

通济渠拦河坝(图片来源:都发中心通济堰管理处)

南宋著名学者、眉州知州魏了翁在《壁津楼记》中说:“蜀饷为粟百五十万石,仰西州者居多。岁侍以稔,惟都江、通济二堰。”把通济堰的重要性提升到了事关国家盛衰的层面。时至今日,通济堰作为我国历史上规模最大、运用时间最长的活动坝,仍发挥着巨大的综合效益,是“天府粮仓”的重点区、粮食安全的压舱石。

通济堰灌区覆盖面积超过770平方公里,为灌区提供生产、生活、生态用水和调节灌区区间洪水,灌溉成都、眉山两市52万余亩农田,惠及人口百万。

通济渠灌区(图片来源:四川水利)

正是由于都江堰、通济堰等系列水利工程的修建,再加上历代人民对水利工程的维护,成都平原农耕文明持续发展和兴盛。

叁

田园农博盛宴

呈现公园城市乡村表达

绿野平畴、河渠交错、沃野千里,人富粟多……这是成都平原的农业农村写照。

2017年1月,四川省委农工委选定新津作为四川农博会举办地。

2018年6月,四川省委十一届三次全会决定在成都新津创办中国天府农业博览园。

2019年9月,中国天府农业博览园全面开工建设。

2022年9月,2022年中国农民丰收节全国主场活动在天府农博园盛大启幕。标志着中国天府农业博览园正式开园。

2023年4月,中共中央党校(国家行政学院)国家高端智库乡村振兴论坛(2023)在中国天府农业博览园启幕。

4500年前,新津宝墩先民开启了成都平原以稻作农业为主、家畜养殖和渔猎为辅的生产方式,奠定了古蜀文明以及天府农耕文明的基础。

新津宝墩遗址展馆(图片来源:天府农博园)

藏粮于地,藏粮于技。如今的新津,正聚焦打造全省“天府粮仓”示范区,建成农博岛3000亩智慧大田,全区高标准农田达到13.24万亩,形成1个十万亩粮油产业园和2个万亩粮经复合产业园。

最美稻田(图片来源:红星新闻)

回眸千年文明,“天府之国”的典故早已奠定美妙基调;放眼沃野田畴,“天府粮仓”的故事正在新津续写......

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

供稿:成都市新津区地方志编纂委员会办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册