【历史文化】从三星堆考古新发现看中华文明的创造性特征‖霍巍

从三星堆考古新发现

看中华文明的创造性特征

霍 巍

根据四川大学博物馆(其前身为华西协合大学博物馆)的旧藏档案文献的研究考定,三星堆考古应从1927年开始,至今已经历近一个世纪的历程。近期以来,随着三星堆新发现的6个祭祀坑考古发掘工作不断取得新的成果,公众对于三星堆考古的关注热度不断升温,学术界也对三星堆考古的相关学术问题重新开始新的观察和讨论。随着三星堆博物馆新馆开馆,经考古工作者的精心修复与跨坑拼对,并利用AI技术等成功复原的多件组合复杂、造型独特、内涵丰富的青铜重器华丽亮相,三星堆再次带给世人以强烈的视觉冲击,也由此引发社会各界高度关注与热议。那么,我们应当如何看待三星堆的新发现?又应当如何对三星堆的未解之谜持以科学、客观的态度呢?笔者在此略抒浅见,以求得到大家的批评指正。

2023年7月17日在三星堆博物馆新馆拍摄的1986年考古发掘模拟现场(新华社记者 王曦 摄)

一、三星堆文化诞生在中华大地,是古蜀文明对于中华文明的创造性贡献

三星堆的新发现引发社会各界热议的其中一个最为重大的话题,即三星堆文化的内在属性,它究竟是外来的文明?还是中国本土的文明?最为极端的猜测,甚至出现“三星堆是外星人创造的文明”,“三星堆祭祀坑是外域宗教神学与本土文明战争的产物”等种种臆想。我认为,这些来自不同层次、不同领域甚至社会各界对于三星堆的议论,最为重要的原因,是目前发现的黄金面具、青铜人像、大量埋藏在坑里的象牙、青铜器当中高大的神树、人物众多的祭坛、龙、鸟以及人鸟合体的神灵动物等诸多考古现象,在人们已有的“知识图谱”中都是极其新鲜的感观,尤其是与中国其他地区出土的青铜时代遗物之间,从总体面貌上差别巨大。

三星堆祭祀坑新出土的文物,提供给我们一些新的观察点。首先,在其中的一些坑内,出土了成组的青铜尊等青铜容器,还出土了一尊造型独特的“顶尊跪坐人像”。类似的现象也在1986年发现的一、二号祭祀坑中有过发现,只是青铜尊的造型、组合有所不同,顶尊跪坐人像的体量与造型也有区别,但就其总体文化特征上而言是一脉相承的。这些成组的青铜尊,很显然应是三星堆青铜器中作为祭祀场合的“礼器”来使用的,这和中原商周青铜文化以鼎、簋等青铜容器加以组合作为祭祀的礼器,本质上别无二致。新出土的顶尊跪坐人像,更是形象地展示出三星堆文化当中青铜尊这类容器受到“顶礼膜拜”的情景,说明三星堆虽然没有采用青铜鼎、簋之类的礼器组合,但青铜尊的地位却十分显赫。这十分明显地表明,三星堆和中原青铜文明有着密切的联系,三星堆人深知这类青铜“礼器”的重要性。

三星堆出土的铜兽驮跪坐人顶尊铜像(四川省文物考古研究院 供图,图片来源:科普中国)

不少从事冶金考古的专业工作者还进一步注意到,三星堆祭祀坑当中前后出土的青铜容器,从制作工艺上看,都采用了与中原青铜容器相同的铸造法,即“泥模块铸法” ,而并非西方流行的“失蜡法”;在一些纹饰和装饰性图案上,除了模仿中原系统青铜器之外,更与长江中游湖北、湖南等地青铜器相似,例如在青铜器体表面分铸合体而成立鸟、羊头(牛头),以青铜器的扉棱作为合范之处等,都显示出三星堆与黄河、长江流域青铜文明之间的交往和联系,甚至不排除三星堆的青铜工艺直接受到长江中游荆楚地区的影响。

另一个能充分反映三星堆文化与中原文化之间密切关系的,是三星堆的玉器系统。迄今为止在出土的8个祭祀坑中出土了大量玉琮、牙璋、玉璧等器物,其形制特点都与黄河、长江流域的史前玉器属于同一体系,是中国史前玉器文化的重要组成部分,这是在西方文明中基本不见的器类,其文化“底色”迥然有别。三星堆的牙璋在中原二里头、二里岗文化中便已经流行,后来在大半个中国大陆都开始制作和使用,是祭祀的“礼玉六器”之一,所以可以认为,三星堆是中国新石器时代以来以及夏、商、周三代牙璋流传链条上的一个重要环节。在成都平原的金沙遗址当中,甚至还发现了一件来自良渚文化的高品级玉琮,很可能是通过两地之间的相互交流而来。

三星堆出土的刻有神树纹的玉琮(四川省文物考古研究院 供图,图片来源:四川日报)

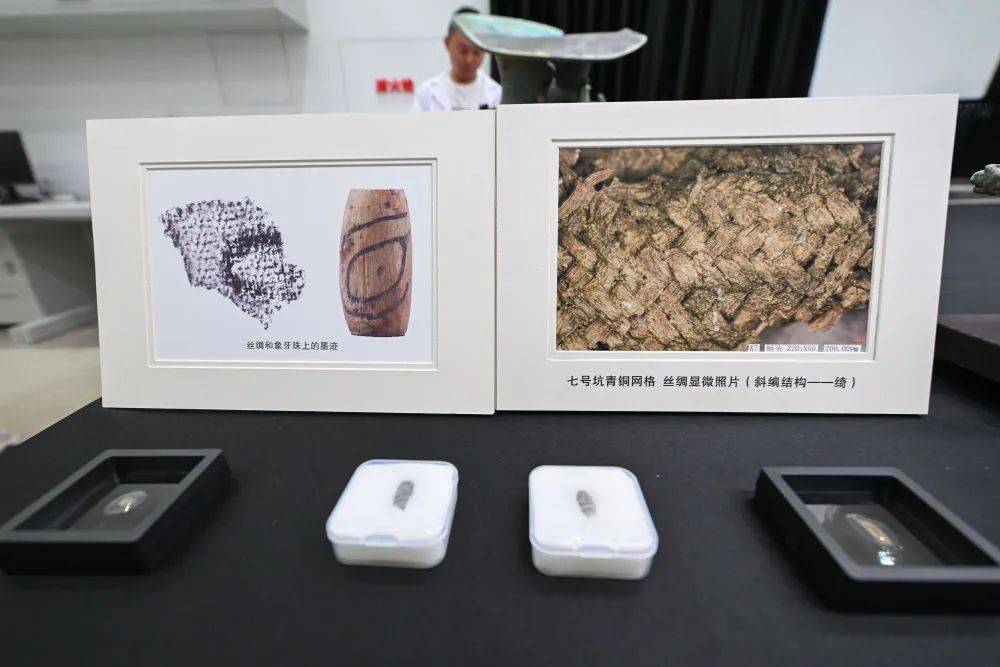

此外,此次在三星堆新出土的祭祀坑中,确认了丝绸遗迹的大量存在,其中包括丝绸的残迹和混合在泥土当中的植物丝蛋白,在50多件青铜器的表面,也检测出丝绸的残余物质。众所周知,丝绸是中华文明对于世界文明的一个伟大贡献,早在中原和长江下游地区新石器时代的遗址当中,就已发现过蚕茧或蚕的陶、石模型。汉代成都号为“锦城”,以丝绸和织锦远销海内外而闻名于世。而三星堆新发现的丝绸证明,古蜀大地上养蚕织丝的历史至少可溯到商代晚期的三星堆时代。从三星堆此次所发现的多处利用丝绸的遗迹现象看,这种可能性应是很大的。商、周甲骨文中的“蜀”字,上为纵目,下为“虫”字旁,这很可能从另一个角度保留了远古时代对于古蜀文明的历史片段,其中既有蜀人“纵目”传说的遗痕,也保留了对蜀人种桑养蚕这一古俗的依稀记忆。

2021年三星堆出土的丝绸制品残留物(图片来源:新华社)

三星堆出土的青铜器大体上可作两分法:一类可视为中原商文化青铜器向长江上游的扩展,如尊、罍、盘等青铜容器,不仅器型和中原殷商时期的同类器型基本相似,在肩部出现的牛、虎、龙形装饰,则更接近于湖南地区的商代青铜器的做法。在尊、罍等器物中装盛小件玉器、海贝的现象,也曾经在湖南多次发现。为此,已故著名学者李学勤先生曾提出一个传播路线的设想:“以中原为中心的商文化先向南推进,经淮至江,越过洞庭湖,同时溯江穿入蜀地。这很可能是商文化通往成都平原的一条主要途径。”(李学勤:《走出疑古时代》,1997年,第231页)而三星堆出土的另一类器物,则完全是蜀地独特的创造,主要包括高大的青铜神像、造型奇特的青铜面具和头像、各种神灵动物如鸟、龙、虎、蛇、有翼神兽等的形象,以及青铜神树、青铜神坛等具有强烈祭祀背景的器物,加之以黄金制作的金面罩、金杖等,展现出具有地方特色的文化面貌。

三星堆出土的青铜面具(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

在文献典籍当中,同样可以看到两个和三星堆文化关系密切的古代书写系统,一个是中原文化系统,西周时就有“蜀”的记载,《尚书·牧誓》记载周武王伐纣,“西土八国”之中就有蜀人参战。《史记·五帝本纪》记载蜀之先肇于人皇之际,黄帝与其妻嫘祖之子昌意,便娶了“蜀山氏女”,降居若水,后来封其支庶于蜀。另一个是巴蜀文化系统,《蜀王本纪》《华阳国志》都记载古蜀时期先后经历了蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明各世代,从蚕丛氏开国,至开明世为秦所灭(前316年),古蜀各世数王虽然远离中原王朝,被中原诸侯视为“椎结左衽”的“蛮夷之族”,但也始终保持着与中原文明之间千丝万缕的联系。

综上,有充分的证据表明,三星堆文化诞生于中华大地,是古蜀文明对于中华文明的创造性的贡献。三星堆考古新发现再一次证明了中华文明的形成过程是一条从“多元”最终汇聚为“一体”的历史长河。三星堆文化从其一开始便和中原二里头文化有着密切的关系,在进入三星堆文化的鼎盛期时,更是汇聚了来自西北地区、长江中下游地区、黄河流域青铜文化的诸多因素,最终将古蜀文化因素融入华夏文明体系之中,并带给中华文明诸多充满活力与创造性的文化因素,使得古老的中华文明弥久历坚、生生不息。三星堆的考古发现表明,她既有着与中原文化之间相同的“文化基因”,但也呈现出其丰富多彩的文化面貌,从而为世界古代文明发展历程中具有标志性意义的中国青铜时代,书写下浓墨重彩的篇章。

2023年7月26日在三星堆博物馆拍摄的丝绸显微照片和提取实物(新华社记者 王曦 摄)

二、三星堆文化再现了中国古史传说中的“绝地天通”、祭祀神灵的场景

三星堆青铜文化器物群中最令人感到神秘而震撼的部分,概括而言,可以分为两大系统:其一是由高大的青铜神像、造型奇异的青铜面具和各种头型、发式青铜头像组成的“青铜神灵系统”,其二是以各种神灵动物和“神坛”“祭坛”组合而成的“祭祀礼仪背景”。而两者之间形成的精巧结合,恰好是上古中国对上天、神灵、祖先顶礼膜拜历史场景的缩影与再现。早年三星堆一、二号坑出土之后,发掘者曾认为这些青铜头像应是三星堆人心目中代表祖先亡灵的形象,宗庙正是这些祖先亡灵降临后的寄居之所。同时,青铜器当中发现的大量兽面纹、神灵动物,则是集多种动物精灵于一体的形象,反映了蜀人对自然神灵精怪的崇拜,祭祀的对象主要是祖先的亡灵以及各种自然神灵以及太阳神等。

三星堆出土的青铜神坛底座(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

此次新发现的6个祭祀坑所出土的青铜器当中,属于上述这两大系统的器物一次又一次地“刷新”。例如,多件被称为“祭坛”“神坛”的器物出土,其中有的“坛”上出现了众多参与祭祀场景的人物形象,他们的身份、等级和功能都有明显的区别,很可能曲折地反映着三星堆神秘的祭祀场景。尤其引人注目的是,有的祭坛或神坛上设有带有柱子的平台,平台的上方或者下方往往还会出现一尊高大的神兽。与这类器物较为相似的青铜器,过去曾在2号祭祀坑中出土过一尊“祭坛”的残件,其基本特征也是最下层为一神兽,上面顶着一个多层的祭坛,每层祭坛上都有成组并列的祭祀人像,头戴高冠,身穿长袍,手中有的执有棒状的弯形器物,有的则双手做出一个姿势,不执任何器物。这类青铜器被视为具有祭祀性质的考古遗存。

张光直先生曾精辟地总结说:“中国青铜时代的最大的特征,在于青铜的使用是与祭祀与战争分离不开的。换言之,青铜便是政治的权力。”青铜器及其铜矿资源对于上古中国而言,是政治权力斗争上的必要手段,谁掌握了青铜器,谁就掌控了天下。在青铜器具体使用的指向和功能上,祭祀和战争互为“国之大事”,决定着统治者的根本命运。就祭祀而言,张光直先生认为,将世界分成天地人神等层次,这是中国古代文明重要的成分,中国古代许多仪式、宗教思想和行为就是在这种世界的不同层次之间进行沟通——他称其为“萨满式(shamanistic)世界观的特征”。主导这些祭祀活动的人员称为“巫觋”,他们的主要职务是要“绝地天通”,通过巫术才能沟通天地人神。那么,如何才能达到这个目的呢?巫觋用于通神的工具和手段从古文献记载来看,有神山,即通过高山而进入神界,如《山海经》所载,“有昆仑之山,是实为帝之下都”。还有神树,即以高大的树木作为登天的工具。如《山海经》《淮南子》等文献中所记载的“建木”“扶木”“扶桑”“若木”之类。其次,在神树和神山上栖息、飞翔的鸟,也可视为巫觋们登天阶梯的延伸。再次,其他的神灵动物也可以起到在人神之间沟通与搭建桥梁的作用,尤其是龙、虎、兽面纹(饕餮纹)等,在商周时期的青铜器上都常常出现。

三星堆考古的新发现,第一次将中国古史传说中从来被视为“神话”的历史场景,以青铜器的方式加以了实物再现,从而让世人第一次如此真切地观察到中国青铜时代重视祭祀,礼天敬祖的“高光时刻”,这不能不让人感到振奋和激动。

三星堆博物馆展出的青铜人头像(总台央视记者 范凯 摄)

三、三星堆的文字之谜

在三星堆这一伟大发现的同时,也让人不禁要问,作为世界青铜文明的代表性成就之一,三星堆有过文字的发现吗?迄今为止的考古发现中,考古学者们并没有从中发现任何文字,这是可以肯定的。但如何来理解目前的这一实际状态,笔者认为有几个途径可供探讨。

第一,三星堆有过文字,但囿于目前考古工作,如同我们还没有在三星堆找到古蜀王宫与王陵、铸造工场、祭祀神庙等与国家文明标志直接相关的遗存一样,暂时还没有发现文字,还有待进一步的考古工作才能最终揭开这个“世纪之谜”。

第二,也不排除另一个可能性的存在,即三星堆先民没有使用文字,而是采用其他的方式进行文明的创造和文化的交流与传承。这种情况过去在世界古代文明体系中也并非孤例。例如,笔者曾注意到,三星堆出土的一件黄金“王杖”上,錾刻出一组阴线纹饰:一条鱼、一只鸟、一只箭,一组人头像,箭从鸟的身边掠过,箭头没入鱼的体内,人头像露出笑容。对于这组纹饰的含义,学者们提出过不同的解释。但是,无独有偶,在距离三星堆遗址38公里之外的成都平原金沙遗址出土的一条被认为是“金冠带”的金带上,竟然也发现了在构图、要素与组合方式上几乎完全一致的一组纹饰,表明这很可能是在这个文明体系中社会高层之间的某种“暗码”,由此来传递彼此能够相互理解的信息。在三星堆向成都平原的权势转移与社会转型的重要结点,这类“暗码”所起到的作用是不能低估的。

三星堆出土的金杖上的纹饰(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

第三,在春秋战国以来巴蜀青铜器上,曾发现过一些被称为“巴蜀符号”“巴蜀图语”的图案,既有单独出现的,也有成组出现的。有不少学者推测这可能就是一种不同于中原汉字系统的古老文字系统,或可称其为“巴蜀文字”。但即使认同其作为已消失的古老文字,由于目前还无法破译这类“文字”,也没有在三星堆这个时期发现此类“文字”,两者之间的关系也还只能暂时存疑。

宣汉县罗家坝遗址出土的符号(上排)与印章(下排)(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

综上,三星堆尽管已取得了前所未有的重大发现,极大改观了传统的中国青铜时代的“知识图谱”,让人们充分认识到三星堆对于中华文明独特的、创造性的伟大贡献,但是,还有许多重大的秘密仍然还隐藏在古蜀大地之下,需我们等待考古工作持续不断地开展,来最终揭开这些古老文明的神秘面纱。

来源:国家文物局

作者:霍 巍

配图:方志四川