【历史文化】川盐的奥秘——自贡盐业博物馆‖肖水泉

川盐的奥秘

自贡盐业博物馆

肖水泉

“千年盐都”自贡,有一座以盐业史为主题的博物馆,建于1959年,是由西秦会馆改建而成的。其馆藏文物18214件,其中珍贵文物595件(套),此馆展现的每一处场景,那都是有滋有味的。

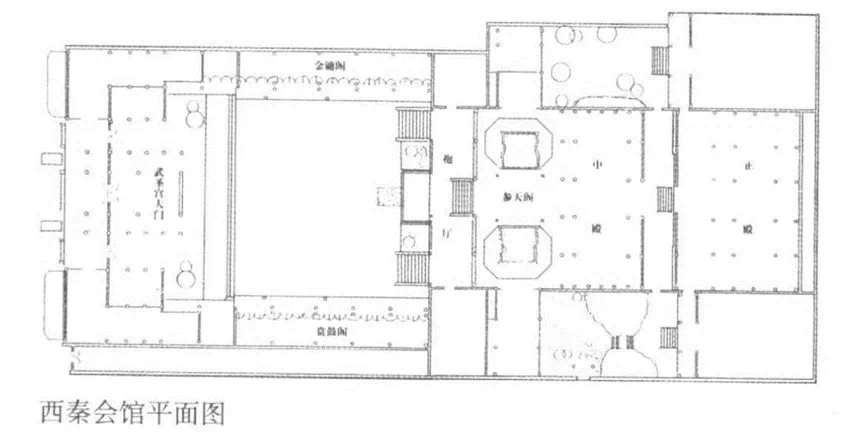

西秦会馆

西秦会馆是陕西和山西籍盐商于乾隆元年(1736年)集资白银5万两兴建的同乡会馆。该建筑群设计精巧,非常磅礴大气,整个空间布局严谨方正,因为祭拜关二爷,也称关圣宫。主要建筑有武圣宫大门、献技诸楼、大丈夫抱厅、参天阁、中殿、正殿、金镛阁及贲鼓阁等。

西秦会馆平面图(源自《西秦会馆》一书)

西秦会馆内内外外,彰显着一份毫不掩饰的奢华。会馆内保存了大量精美的木雕石刻,既是中国古建筑宝库中的精品,也是盐业发展史上的珍贵文物。1988年,自贡盐业历史博物馆被国务院公布为全国重点文物保护单位。

川盐科技,让生活更美好

为展示“中国井盐科技史”,馆内陈列展示了两千多年来,我国井盐生产在钻井、采卤、制盐和天然气开采等方面的成就,结合模型和声、光、电等科技再现手段,为游客生动形象地介绍了井盐生产技术的演进和发展。

展厅陈列展示的世界上唯一一套中国古代钻井制井工具群,不仅体现历代我国劳动人民的伟大智慧和创造才能,更是盐博馆的镇馆之宝。

古代钻井制井工具群

西晋张华(232—300)在《博物志》中曾对邛崃利用天然气熬盐有记述:“执盆盖井上煮盐”。明末清初仇兆鳌在《杜诗详注》卷八记载:“又有火井,空穴深邃,投革引火,则烟气腾郁,埋锅其上,藉以煮盐。”可见,当时邛崃地区煎盐的工艺是非常简单粗放的,就是将牢盆反扣于井口上,利用井里的气,敖那井里的水,待其结晶。

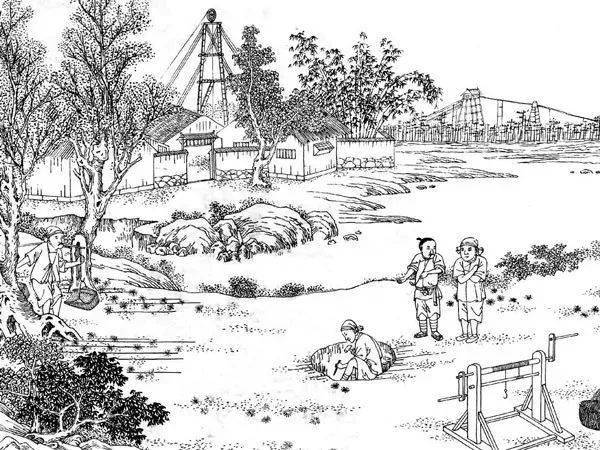

到了北宋庆历年间(1041—1048),被誉为“世界石油钻井之父”“中国古代第五大发明”的卓筒井被发明出来,“凿地植竹,为之卓筒井”,这是井盐发展的重要技术革新。

开井口

这种发明包括钻井、取卤、晒卤(滤卤)、煎盐等工序。尤其是钻井,那真是跟地球来了一个“掏心掏肺”的交流,使得深埋地壳中的盐矿资源,源源不断地涌荡而出。在盐井打好之后,便用大楠竹去节后下到井下隔开淡水,然后利用花车上的放蔑将吸卤筒放到井下将卤水盛满,再搬起花车,制盐原料卤水便取出来了。

这看似平常的卓筒井,还推动了绳式顿钻钻井技术的出现,使地底深处的天然卤水也得到了有效开采,极大地丰富了自贡等地区的盐业供给能力,让地底深处的水变成白花花的银子。

卓筒井这种凿井技术的特点是,井口直径小、深度长,能以较少的投入,获取较多的收入。正是自贡井盐深钻汲制技艺在井盐生产上的广泛运用,使自贡早在清朝就获得了“富甲全川”的美誉。民国28年,自贡“因盐设市”,到今天已经发展成为一个拥有320万人口的历史文化名城,被誉为盐都。

盐业地质学,饱含古人智慧

向地球深处索盐,地质科学的进步,才是促进盐业进步的关键。“自贡盐业地质陈列馆”以众多的地质标本、实物、图示和文献档案,重点展示自贡地区的地质构造及盐卤资源形成的背景,揭示古代井盐生产所取得的突出地质学成就。

地质作用的结果,不仅改变着地壳的面貌,也使不少同类的元素和矿物以不同的方式和状态聚积或富集于地壳的某些地段和层位,形成了各种人类可用的矿床,其中包括盐矿床。而盐矿床的形成,也非常讲究“机缘巧合”——按照科学推论,当石盐及伴生盐类矿物溶于地表水体海水和内陆湖水中,又碰巧遇上了干燥的气候、封闭或半封闭的地形、适宜的沉降运动以及成矿后的保护层等等,它们就会蒸发、浓缩、沉积,最后形成岩盐矿或天然卤水。

大约在2亿多年前,四川盆地还是一片汪洋大海。后来在地质作用下,这一片地区逐渐隆起,形成了几个小盐盆。到了三叠系晚期,受地质构造运动的影响,使四川盆地周边地区进一步隆起,海水渐渐干涸,四川盆地中的盐卤资源就这样形成了。

四川盆地原来是个大面积的海洋盆地

进入侏罗纪后,自贡地区渐渐形成了一个内陆河湖交错、水陆相间的冲积平原。而白垩纪末期及其后来的构造运动,使得自贡地区平坦的大地慢慢褶皱隆起,海洋被掩盖而形成盐卤资源、天然气、煤、石油和恐龙化石的地质岩层。这亿万年的地质作用,将大量岩盐矿床、天然卤水深深地埋在地下。大自然的造化之功,给中国内陆的西南留下了一个巨大的“调味瓶”,静待有缘人的到来。

后来,聪明的自贡人发现了这些深埋地下的宝贵资源,并发挥自己的聪明才智,通过凿井的方式,将其开采出来,造福了别人,更造福于自己。

自贡井盐产区

税收,从非凡到平凡

盐税是我国财政收入的主要源泉,被誉为“国之命脉”。《新唐书・食货志》中记述:“天下之赋,盐利居半,宫闱服御、军饷、百官俸禄,皆仰给焉”。根据盐税的历史资料显示,从唐代自贡盐税开始征收,经过宋、元、明、清,到雍正年间,盐税一直高于田赋。盐税维系了自贡地方社会、政治、经济、文化等各项事业的蓬勃发展。

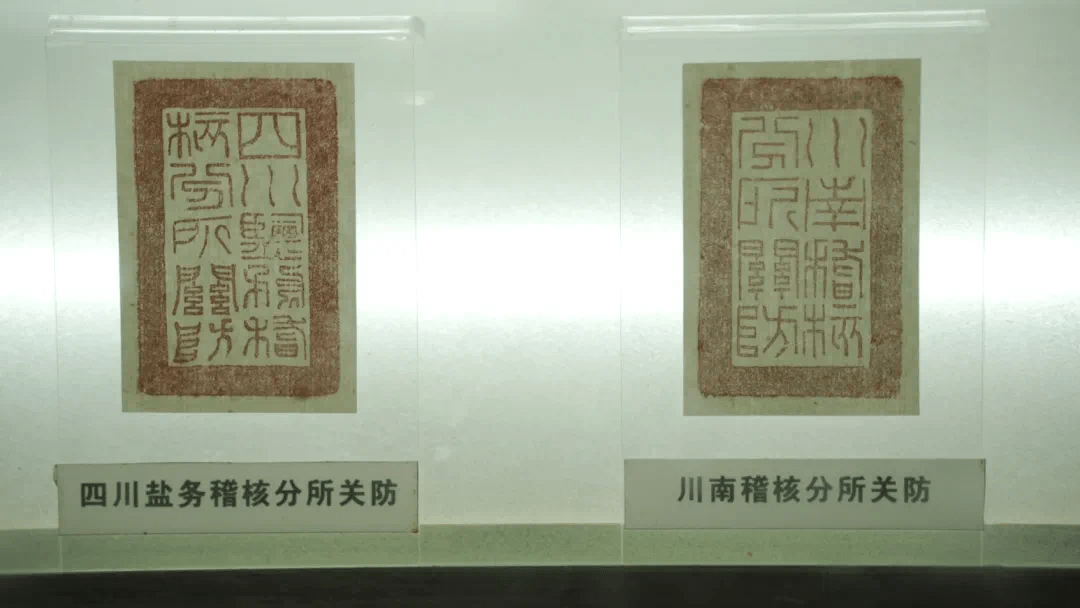

自贡盐税史陈列馆以详实的内容、艺术的构思、高科技的手段,突出反映自贡盐税在四川乃至中国历史上的重要作用和发展阶段。

陈列在自贡盐税史陈列馆的钤记

自我们的祖先进入农耕经济后,由于饮食结构的改变,人类生理所需的盐分,也由以前从动物血液中得到补充,开始转向直接食用矿物盐。由于食盐是促进人体新陈代谢的重要物质,开始成为与水、食物同等重要的生活必需品,成为健康和生命的重要物资。又由于地理环境和技术条件的制约,古人的食盐生产规模相当有限,因而早期社会都十分关注自然盐,不仅是老百姓的生活,更是重要的战略物资。

据说夏王朝建立后,便有“因田制赋,任土作贡”。哪里的土地粮食高产,哪里便需要上供更多的粮食;哪里的畜牧业发达,哪里便需要上供更多更好的牲口;而盛产盐的地方,财源滚滚,自然也就应该供盐。

后来,管仲为了帮齐王打理财政,他进一步提出了由官府统一收购盐、铁,并垄断经营,将税赋加到盐铁的价格中,齐桓公采纳了管仲的建议并开始推行,极大地提高了齐国的财政收入,为齐国称霸一方,奠定了坚实的经济基础。至此,盐税已经基本形成。

后来的历朝历代都将食盐纳入官府专卖,使得盐税一直都是政府财政收入的重要部分。到1994年,国家对税制进行改革,盐税被列入资源税税目而征收资源税,并规定盐的资源税一律在出厂环节由生产者缴纳。此后,“盐税”就以资源税的名目保留至今。这样一来,盐作为国家主要税收来源的地位也就降了下来。

自贡盐税史陈列馆

不管是你过的桥多,还是你吃的盐多。一旦到了自贡,不到盐业博物馆去逛逛,这趟旅游就犹如一碗蛋花汤没放盐一样,总会缺少鲜味的。在古色古香的自贡盐业历史博物馆里穿梭,就如一场穿越时空的对话,了解古人的生活,了解古人的智慧,更了解了自贡这座城市的来龙去脉,绝对是一趟奇妙的心灵旅程,很是值得慢慢回味。

来源:锦点

作者:肖水泉