【历史文化】阳泉地望及其对德阳绵竹两县历史沿革的误导——从绵竹故城遗址、金土村遗址研究到德阳政区史的重构之二

本文载《巴蜀史志》2023年第3期

阳泉地望及其对德阳绵竹两县

历史沿革的误导

——从绵竹故城遗址、金土村遗址研究到德阳政区史的重构之二

刘章泽 刘天海 何 普

绵竹市孝德镇金土村遗址分布面积100余万平方米,为大型汉晋时期遗址,综合时代、规模、地望分析,应是文献所载的阳泉故城。蜀汉分绵竹设阳泉,是今德阳市旌阳区、绵竹市两地分设之始,古绵竹并入雒县再析雒置德阳,德阳建县实为古绵竹复县;今绵竹为阳泉演变而来,并在“绵竹”一名废弃后改名绵竹。德阳政区史研究存在三个误区:一是对古绵竹去向认识不清,汉隋绵竹不分;二是将侨郡县等同于实县分置,侨实不分;三是对阳泉归属的认知偏差造成德阳、绵竹两县历史脉络混淆。《隋书·地理志》将绵竹追溯至并不拥有实土的侨郡晋熙,在很大程度上影响了后世对今绵竹来源的认识。阳泉地望及其归属导致的误导,阳泉分设被认为德阳从古绵竹分置,而绵竹自然承接了古绵竹。历代地理志、地方志(包括近现代所修县志、市志)有关德阳历史沿革多有错讹,与史实严重不符。

一、金土村遗址的时代与性质

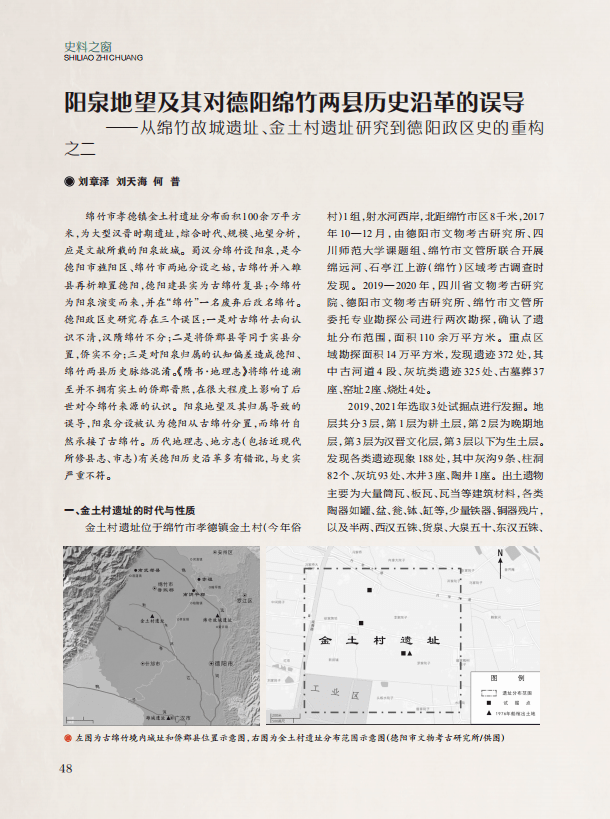

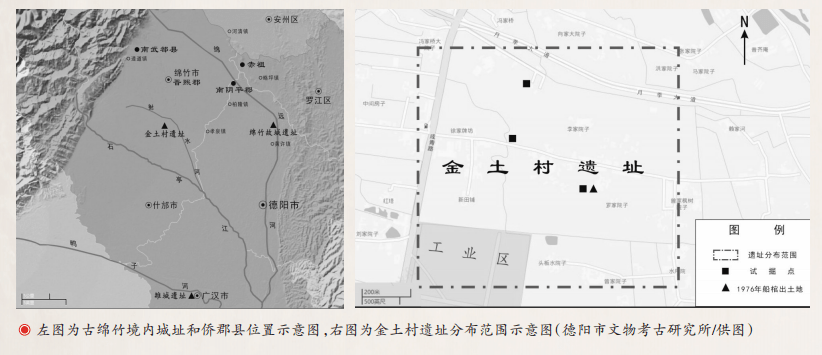

金土村遗址位于绵竹市孝德镇金土村(今年俗村)1组,射水河西岸,北距绵竹市区8千米,2017年10—12月,由德阳市文物考古研究所、四川师范大学课题组、绵竹市文管所联合开展绵远河、石亭江上游(绵竹)区域考古调查时发现。2019—2020年,四川省文物考古研究院、德阳市文物考古研究所、绵竹市文管所委托专业勘探公司进行两次勘探,确认了遗址分布范围,面积110余万平方米。重点区域勘探面积14万平方米,发现遗迹372处,其中古河道4段、灰坑类遗迹325处、古墓葬37座、窑址2座、烧灶4处。

2019、2021年选取3处试掘点进行发掘。地层共分3层,第1层为耕土层,第2层为晚期地层,第3层为汉晋文化层,第3层以下为生土层。发现各类遗迹现象188处,其中灰沟9条、柱洞82个、灰坑93处、木井3座、陶井1座。出土遗物主要为大量筒瓦、板瓦、瓦当等建筑材料,各类陶器如罐、盆、瓮、钵、缸等,少量铁器、铜器残片,以及半两、西汉五铢、货泉、大泉五十、东汉五铢、蜀汉五铢、直百、直百五铢等钱币。

从出土遗物判断,该遗址主体时代为蜀汉,年代上限为西汉,下限为晋初。现有工作情况表明,遗址内分布着大量建筑遗迹,出土大量高等级建筑材料,采集和出土了包括疑似“杨泉”二字的少量文字瓦当。值得注意的是,试掘中发现木井3座、陶井1座,据当地村民称在遗址北部赖家河、西南部盛泉钢铁项目施工中均发现大量木井圈。如此密集的水井分布,再现出当时的市井生活场景。

金土村遗址从规模来看应是大型城址,综合时代、地望分析,可能是文献所载的阳泉故城,但尚需要更多的考证工作予以支撑。同时其时代下限为西晋,如果它是阳泉故城的话,也面临着绵竹故城遗址一样的困境,西晋以后阳泉去留又是一个问题。

二、古绵竹的分设与侨郡县的建置

(一)分绵竹设阳泉

蜀汉分绵竹设阳泉县,《宋书·州郡志》广汉郡下:“阳泉令,蜀分绵竹立”,南朝陈顾野王《舆地志》:“益州阳泉县,蜀分绵竹立”。据《三国志》“故议郎阳泉侯刘豹、青衣侯向举”,《华阳国志》记为“阳泉亭侯”,刘琳认为“阳泉、青衣二侯当是汉末所封。蜀汉有阳泉县,在今绵竹县北,当是就阳泉亭立”。《晋书》未见阳泉县,《读史方舆纪要》称“晋废,后复置”。按《晋书》西晋封李庠为“阳泉亭侯”,“阳泉县”或已降县为亭,任乃强《绵阳地区十九县》认为“晋降阳泉为亭,入绵竹,李成因之”。清洪亮吉所著《十六国疆域志》《东晋疆域志》,在成汉、东晋和前秦割据时期(373—385年)则仍列阳泉县,属广汉郡。至刘宋时期,晋代一度消失的阳泉县又重新出现。齐、梁承宋制,阳泉县仍属广汉郡。《南齐书·州郡志》:“广汉郡,雒、什方、新都、郪、伍城、阳泉。”《梁书》无地理志,据清洪齮孙《补梁疆域志》:“广汉郡……梁领县四……阳泉,《沈志》蜀分绵竹立。”北周(或说西魏)阳泉与侨郡县晋熙进行了整合。

(二)侨郡县的建置和地位

东晋南朝时期在四川地区设置大量侨郡县,古绵竹境内先后设立、迁治的有晋熙郡、南阴平郡、南新巴郡及南汉中郡的部分侨县。

东晋安帝隆安二年(398)设立晋熙郡,并设晋熙、苌阳二县(不同版本又作“苌杨”,《隋书》作“长杨”),刘宋因之。《宋书·州郡志》:“晋熙太守,秦州流民,晋安帝立。领县二……晋熙令,晋安帝立。苌阳令,晋安帝立。”

《晋书》前后两处提及南阴平郡设置,一为永嘉中,二为桓温平蜀后,但并未说明设于何处。《宋书》:“南阴平太守(阴平郡别见),永嘉流寓来属,寄治苌阳。领县二……阴平令(别见)。绵竹令,汉旧县,属广汉”,从“寄治苌阳”来看,南阴平郡迁徙至古绵竹境内可定在隆安二年置晋熙郡之后。

南新巴郡南齐时迁徙至古绵竹境域,同时废晋熙郡、苌阳县,晋熙县并入南新巴郡。《南齐书》:“南新巴郡,《永元志》:‘寄治阴平’。新巴、晋熙、桓陵。”南梁时复置晋熙郡和苌阳县,废南新巴郡,南武都县由剑阁一带迁徙来属晋熙郡。

南汉中郡为刘宋大明三年(459)所立,南齐时废,原南汉中郡的南郑、南长乐并入南阴平郡,当在古绵竹附近。《南齐书·州郡志》益州下:“南阴平郡,阴平、绵竹、南郑、南长乐。”

不同于一般州郡县建置,“借土寄寓”是侨郡县最重要的性质,“大凡侨州郡县设立之初,和当地州郡县无涉,不过借土寄寓”。晋熙郡、南阴平郡等侨郡县设立时并不拥有实土。虽然东晋南朝先后实施多达十次“土断”,即“以土为断,就地入籍”,而据陈乾康考证“益州侨郡县未见土断之举”。正因为此,史书记载历史事件时只提及实县而非侨郡县,如《宋书》等记载司马飞龙起义时均提到“阳泉山”,“因诈言司马殿下犹在阳泉山中”,《魏书·奚康生列传》“假康生安西将军,领步骑三万邪趣绵竹”。

后世大多认为晋熙郡、南阴平郡等为分绵竹所置,将侨郡县等同于实县分置。《东晋疆域志》称:“又有甚者,侨州郡县之设,始于东晋,而侨州郡县之与实土相混,则莫若初唐……喧客夺主,以假乱真,此则实土之与侨置,不可不分者也。”侨实不分、侨实混淆的现象从唐代即已出现。《隋书·地理志》“绵竹,旧置晋熙郡及长杨、南武都二县”,在“绵竹”条起首即提侨郡县,在很大程度上影响了后世对今绵竹来源的认识。

(三)侨郡县与实县的整合

益州侨郡县虽无土断之举,但通过辖实县、与实县合并等方式与实县整合,进入当地政区序列,进而拥有实土并成为实县。从最终情况看,南阴平与古绵竹、晋熙与阳泉为两组对应整合关系,南阴平郡辖绵竹,南阴平郡有了实土,南阴平郡废郡为县,南阴平县成为实县;阳泉从广汉郡改属晋熙郡,晋熙郡有了实土,晋熙郡废郡为县,晋熙县成为实县。

北周(或说西魏)废南阴平郡为县,古绵竹废入南阴平县,寻(或说隋)并废入雒县。《隋书·地理志》记载晋熙与阳泉的整合情况是:“绵竹,旧置晋熙郡及长杨、南武都二县。后周并二县为晋熙,后又废晋熙入阳泉。开皇初郡废,十八年改为孝水,大业二年改曰绵竹。”受此影响,后人多将晋熙郡作为今绵竹设县之始。对比《隋书·地理志》内容,《旧唐书》多出“置晋熙县”,“隋开皇二年,置晋熙县。十八年,又改为孝水县。大业三年,改为绵竹”。而《太平寰宇记》称“隋开皇三年徙晋熙郡城,改为晋熙县”,非指古绵竹“徙晋熙郡城”,而是阳泉移治并改名,脱略了《隋书·地理志》中“后周并二县为晋熙,后又废晋熙入阳泉。开皇初郡废”等内容。《隋书·地理志》未言晋熙郡废后的县为阳泉还是晋熙,结合《旧唐书》《太平寰宇记》等相关内容,“郡废”当为“郡废为县”,阳泉入了晋熙县。则三书所记“开皇初郡废”“隋开皇二年置晋熙县”“开皇三年徙晋熙郡城,改为晋熙县”为一事,时间略有差异。《读史方舆纪要》认为“废晋熙入阳泉”和阳泉徙治的时间为西魏,“绵竹县”条:“西魏时改置阳泉县,属晋熙郡。隋开皇初郡废”,“阳泉废县”称:“西魏徙今治,属晋熙郡。隋改曰绵竹”,“改置阳泉县”即为《隋书·地理志》“废晋熙入阳泉”。

三、阳泉地望与境域

唐宋至明地理志籍将阳泉忽略,在“德阳县”“绵竹县”条历史沿革中均未出现阳泉。阳泉问题的提出始于《读史方舆纪要》,“绵竹县”条中认为“西魏时改置阳泉县”,在“阳泉废县”却称“西魏徙今治”。他显然认识到阳泉在绵竹历史中的重要性,但仍沿袭前人汉隋绵竹不分,将阳泉纳入古绵竹承接体系。

阳泉地望“旧志亦不云所在,史又无事可征”,目前大致有“绵竹县北”“德阳县西”“孝泉”“德阳县”四种说法。

《读史方舆纪要》首次提出“阳泉废县。在县(绵竹)北”。刘琳《华阳国志校注》也持此说。彭启晗根据《三洞珠囊》“第六庚除治,山去平地三百九十丈,在广汉郡阳泉县西,去县五里,去成都二百八十里”,推断阳泉治所在今绵竹市绵远镇庚除山附近。天师道的“治”泛指其教区或传教活动根据地,庚除治地望本身即有绵竹县东、西、北三种说法,“同一个治,先后所在地域亦有迁徙”。就按《三洞珠囊》说法,从地形和距离分析,庚除治只能在绵竹县西北山区。

《嘉庆重修一统志》认为:“阳泉故城,在德阳县西……阳泉既属广汉,不应越两郡而更在晋熙之北也。”《四川通志》、清嘉庆《直隶绵州志》、清嘉庆《德阳县志》《四川郡县志》等沿用“德阳县西”一说。胡阿祥《宋书州郡志汇释》则认为:“阳泉县,治今四川德阳市西北。”

清道光《德阳县志续编》则进一步将“德阳县西”具化到孝泉。“绵竹治虽在今德阳,实并今绵竹为一县,蜀汉分置阳泉,其为今之孝泉可知,隋改名孝水,今呼孝泉,盖兼二名称之”,之后的德阳县志和乡土志均沿此说。蒲孝荣《四川政区沿革与治地今释》,任乃强、杨伟立《绵阳地区十九县》及今德阳市县志皆持此说。

谭其骧主编的《中国历史地图集》中将阳泉落在德阳。任乃强、任新建《四川州县建置沿革图说》认为“故治在今德阳县南二十里之八角井”。宋健《蜀汉政区治所与地理格局研究》定在德阳市区西面108国道附近。

以上四说皆无直接证据,大体是从位置和空间距离分析得出的结论。按承续关系来看,阳泉是今绵竹最主要的源头,地望“绵竹县北”“德阳县西”“孝泉”均将其境域指向今绵竹县境内。因此它离绵竹故城不能太近,离今绵竹不能太远,“孝泉说”基本符合这一标准,故成为今主流观点。因为阳泉被定在孝泉,又带来了新的归属问题,殊不知孝泉在北宋神宗元丰以前属于绵竹。宋王存《元丰九域志》绵竹县:“石碑、新巴、孝泉、高平、普润五镇。”孝泉原属阳泉、晋熙,“开皇十八年改名孝水县,境有孝子姜诗泉,故取为名”。孝泉原名“姜诗镇”,北宋治平年间(1064—1067)改名“孝泉”。北宋德阳知县郑少微《孝感庙记》云:“(德阳)西北四十里有镇,东汉姜诗故宅在焉,故号‘姜诗’。治平中,知绵竹县事郭震者,谓诗行甚高,宜讳其名,白郡刺史易之,镇遂号‘孝泉’。”郑少微任德阳知县为徽宗政和年间,孝泉从绵竹划入德阳的时间可定在北宋哲宗元丰八年(1085)至徽宗政和年间前,即1085—1111年期间。

金土村遗址的发现则为揭开阳泉地望谜底提供了新的认识。阳泉地望既然于史无证,空间距离成为唯一的线索,从对应整合关系的侨郡与实县距离看,金土村遗址距晋熙郡(今绵竹城区)8千米,绵竹故城遗址距南阴平郡9千米,大体一致。金土村遗址距孝泉8千米,与阳泉地望“孝泉说”并不矛盾反而可以说是实证。

因为侨实不分,侨郡县被当作实郡县与原有实县划分地域,导致对地望与境域的认识错误,如1992年、2007年版《绵竹县志》既认为阳泉县“治今德阳市中区孝泉镇及绵竹县之孝德场”,其境域又是“今绵竹县西北部地区”。晋废阳泉,“东晋时分置晋熙县,治所在今绵竹县城关镇,县的境域基本与现在的绵竹县境域相似,只是没有今绵竹县所辖之清平、天池两乡地”。上述认定的晋熙境域大致应该是阳泉的境域。罗开玉《蜀汉行政建制研究》认为阳泉县今地为“绵竹与德阳之西部”。

四、阳泉归属对德阳、绵竹两县历史沿革的误导

对今德阳、绵竹两县而言,古绵竹与阳泉是一个非此即彼的问题。在古绵竹去向认识不清的情况下,自然区分不了汉隋绵竹,阳泉的归属与地位被置于两难的境地。《读史方舆纪要》将“阳泉废县”放于“绵竹县”条下,而在绵竹沿革中表述为“汉县……西魏时改置阳泉县”。清乾隆《钦定大清一统志》先将“阳泉故城”列于“德阳县”条,《嘉庆重修一统志》才校订在了“绵竹县”条下,已认识到阳泉与今绵竹的关系,但在沿革中仅依《隋书·地理志》言“周省晋熙县入阳泉”。二者本身历史逻辑却与《隋书·地理志》相同,在绵竹历史沿革中认侨郡县晋熙,不知将实县阳泉如何纳入政区沿革。清乾隆《钦定大清一统志》《嘉庆重修一统志》虽认识到汉隋绵竹的区分,但《嘉庆重修一统志》“绵竹县”条:“隋开皇初废郡,复置晋熙县。十八年,改曰孝水。仁寿初复分置绵竹”,认为“孝水改曰绵竹”是从孝水分置绵竹,时间却从“大业二年”改在“仁寿初”(雒改名绵竹期间),或是将雒改名绵竹和孝水改名绵竹混为一谈。

阳泉被放在今绵竹,看似符合历史事实,但因为侨实不分,晋熙被视为实郡实县,又陷入了新的逻辑矛盾,于是阳泉地望又被放在了德阳,此后的各版《直隶绵州志》和《德阳县志》均将“阳泉故城”列于“德阳县”下。清道光《德阳县志续编》将阳泉定在今孝泉镇,逐渐成为阳泉地望的主流观点。清代至民国各版《绵竹县志》在历史沿革中均未提及阳泉,仅在沿革表中列有“(晋熙县)省入阳泉”。对比各版《绵竹县志》和《德阳县志》,似乎有一个共识,那就是阳泉属德阳而非绵竹,对德阳、绵竹两县历史沿革造成严重误导。

“一子错满盘皆落索”,这个矛盾是掩盖不了的,于是乎不分侨实、不辩沿革,“囫囵吞枣”式地将两晋南北朝时期古绵竹县地存在的实县、侨郡县一一罗列。清嘉庆《直隶绵州志》“德阳县”条称:“汉为绵竹地,蜀汉为绵竹、阳泉地,晋为绵竹、阳泉、南阴平郡、阴平县、苌阳县、晋熙郡地”。无独有偶,清嘉庆《德阳县志》也有类似表述。

不分侨实、不辩沿革的罗列式手法一直沿袭至今。近现代所修德阳、绵竹县志、市志历史沿革内容高度重合,单独看两地历史沿革,似乎没有什么问题,而当德阳市旌阳区、绵竹市放在一起时便出现混乱。2011年版《德阳市志(1995—2006)》附《德阳市建市前历史沿革情况表》,汉至隋代沿革中旌阳区为“绵竹——绵竹、阳泉——阳泉(苌阳)——孝水”,绵竹市为“绵竹地——阳泉——阳泉、晋熙——晋熙——绵竹”,竟将改名绵竹前的“孝水”列在旌阳区下。由于阳泉的缺位,晋熙被视为绵竹建县之始,“绵竹市境建县始自东晋晋熙县”。1992年版《绵竹县志》则试图将隋代改名的绵竹县与古绵竹直接联系起来,“省晋熙入阳泉。隋开皇初废郡以绵竹治于晋熙故城,复名晋熙”。其出处源于《太平寰宇记》“隋开皇三年徙晋熙郡城”,乃脱略所致,实为阳泉徙治。

德阳政区史研究存在三个误区:一是对古绵竹去向认识不清,汉隋绵竹不分;二是将侨郡县等同于实县分置,侨实不分;三是对阳泉归属的认知偏差造成德阳、绵竹两县历史脉络混淆。这三个误区是紧密联系和相辅相成的,而其中最主要的还是古绵竹去向问题,导致侨实不分和阳泉归属难题。而后两个问题更是互为因果,侨实不分造成阳泉被忽视,而阳泉的缺位又不得不将侨县视为实县。历代地理志、地方志(包括近现代所修县志、市志)有关德阳历史沿革多有错讹,与史实严重不符。蜀汉分绵竹设阳泉,是今德阳市旌阳区、绵竹两地分设之始,古绵竹并入雒县再析雒置德阳,德阳建县实为古绵竹复县;今绵竹则为阳泉演变而来,在“绵竹”一名废弃后改名绵竹,也是对古绵竹的一种历史继承。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:刘章泽 (德阳市文物考古研究所研究馆员)

刘天海 (德阳市博物馆馆员)

何 普(德阳市文物考古研究所馆员)

用户登录

还没有账号?

立即注册