【历史文化】我国古代监察制度的发展演进及其历史价值‖周翔 刘朋乐

本文载《巴蜀史志》2023年第3期

我国古代监察制度的

发展演进及其历史价值

周 翔 刘明乐

我国古代的监察制度萌芽于商周时期,在战国、秦汉时期产生、发展并成熟。在此后两千余年的发展演进中,我国的监察制度几经变革,逐渐形成了制度规范、体制完备、运行高效的监督体系,在维护国家统一、加强官员管理、减少贪腐问题、促进决策科学等方面曾起到了较为积极的作用。当然,从本质上讲,中国古代的监察制度是一种封建的监察制度,其发展演进与中国传统封建社会相适应,既积累了许多历史经验,也留下不少借鉴和教训。本文以我国古代监察制度的历史演进为线索,梳理我国古代监察制度的基本特点,并籍此探讨中国古代监察制度的历史价值。

一、我国古代监察制度的发展演进

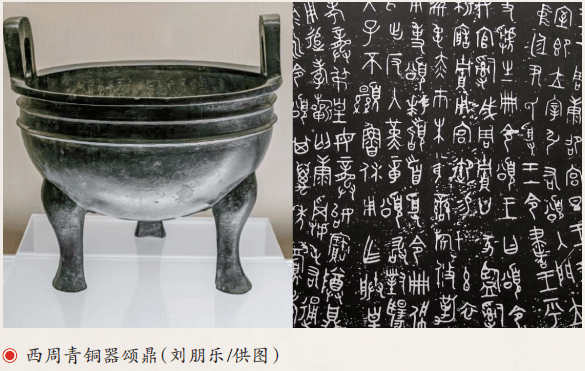

先秦时期,是我国监察制度的萌芽和产生时期。我国是一个历史悠久的文明古国,从夏朝进入原始国家起至春秋战国时代止,我国的奴隶社会大约存在了1600年。在先秦奴隶制社会时期,我国并没有严格意义上的监察制度,但这一时期已出现了部分具有类似于监察权力的人员或职务,可视为我国监察制度的萌芽和产生阶段。比如,在甲骨文、金文等文字中很早就有了“监”字的使用,其原义为“鉴面”,西周青铜器“颂鼎”上的铭文“监司新造贮,用宫御”中的“监”字就有此含义。西周时期,自上而下的监察已初具雏形,如:西周初年设置的“三监”,《周礼》中记载的小宰、宰夫等官职,以及周天子的“巡狩”、诸侯国君的巡行等行为,都带有一定的监督、监察性质。《孟子·梁惠王章句下》中记载:“天子适诸侯曰巡狩。巡狩者,巡所守也。”而《周礼》中也记载,周天子每五年要出巡一次,其主要目的就是对诸侯进行监督。

春秋战国时期,封建土地所有制逐渐取代井田制,生产关系的变革使得政治制度等上层建筑发生巨大变化,这也为我国封建监察制度的产生创造了条件。在监察思想上,法家思想的代表人物韩非认为:“故吏者,民之本纲者也,故圣人治吏不治民”,其中蕴含了典型的对官员进行监督的思想。就是在这样社会急剧变动的历史时期,专职的监察官员——御史产生出现。比如,《商君书·禁使篇》说:“今恃多官众吏,官立丞、监。夫欲置丞立监者,且以禁人之为利也。”其中的监者,就是各诸侯国派往各地巡查的监察官员“监御史”。

秦汉时期,是我国监察制度正式形成并初具体系的时期。秦始皇统一六国后,建立了中国历史上第一个专制主义的中央集权制国家,并设立一系列的中央、地方官制来管理国家。在中央官制中,设立了丞相、太尉、御史大夫“三公”作为中枢机构,其中御史大夫便是专门负责监督、纠察的官员,这样的制度设置,体现了皇权之下行政、军事、监督三权分立的运行体系。而在地方上,秦朝设立郡守、郡尉、郡监三位长官,郡监即“监郡御史”,是隶属于中央御史大夫的官员,由其掌管的地方监察机关,实际上也是中央监察机关的派驻机构。

西汉初年,地方实际实行的是“郡国并行”的行政制度,由于中央势力较衰微,中央政府并未能真正向地方派遣有效的监郡御史。到了西汉中叶,随着中央政府的强势,地方监察机构也发生了较大变化。汉武帝吸取了西汉初年地方监郡御史形同虚设的教训,于元封六年(前105)将全国各地方划分为13个州,每州为一个独立的监察区,设州刺史一人,“各部刺史监察机构自成体系,独立设置,独立运行”,与地方的行政机构没有隶属关系,这样的监察制度设置,在设置初期有效防止了地方权势的膨胀,大大强化了中央对地方的管理和控制。但随着中央权力的式微,到了东汉时期尤其是东汉末年,刺史这一官职逐渐掌握了行政、司法、财税、军事等各种地方大权,实际上成为了凌驾于普通州郡之上的地方行政、军事长官。

隋唐至两宋,是我国监察制度快速发展并不断调整的时期。隋朝结束了魏晋南北朝长达300余年的分裂割据后,建立了统一的国家政权。隋朝在监察制度方面,设立了御史台作为中央最高监察机构。隋炀帝大业三年(607),在御史台以外还设立了谒者台和司隶台,与御史台共同掌管官员的监察,各有分工。其中谒者台奉皇帝诏令出使巡查,司隶台负责京畿各县的监察事务。唐代建立后,又废除了谒者台,将其职权统归御史台。唐武则天时期,将御史台改为左肃政台,并取旧时司隶之意增设右肃政台,左肃政台管理京官、军官的纠察,右肃政台按察地方州县。除御史台系统外,唐朝的地方监察体系也有明显进步,唐太宗时期在全国设立十道的检察区,每道设巡按使一人,多由监察御史兼任。到了玄宗时期,全国的监察区又增加至十五道,足见这一时期中央政府对地方监察的重视。

北宋初年,中央的监察机构大多沿用隋唐体系,如御史台总体上实行台院、殿院、察院的三院制,各部门分工明确、各司其职,监察效率得到提升。而在地方的监察机构设置上,两宋时期的官职则更加多元,比如,在各州、府层面有“通判”专门负责地方的监察,其地位同知州平等,并且有着直达皇帝的特权,能够有效地监督地方知州的权力。此外,由转运司(漕司)、提点刑狱司(宪司)、提举常平司(仓司)组成的“三司”,构成了两宋时期的监司监察机制,对于地方上那些贪赃枉法、执行朝廷命令不力、昏庸无能等类的官员,能够有效检举纠察,形成了较为完备的监督体系。

元明清时期,是我国监察制度趋于完备并形成规模的时期。元朝是由蒙古族建立的政权,其疆域面积达到顶峰,为有效地管理各地,元朝的统治者建立了较为独立的三级监察体系,即在中央层面设置御史台,在地方设置行御史台,在各道设置肃政廉访使司。元代的御史台与中央的中书省互不统属,长官御史大夫的官位也与中书省长官并重,是监督体系独立的表现。行御史台是御史台的派出和分设机构,与中央层面类似,行御史台也不隶属于行中书省(元代的省级单位),二者是平级关系。在行御史台的基础上,全国被划分为22道监察区,每个监察区设有肃政廉访使司,其主要职能是巡查辖区内各路、府、州、县各级官员的履职情形,整顿纠肃官风。元世祖忽必烈曾言:“中书朕左手,枢密朕右手,御史台为朕医两手”,可见元代帝王对监察权的重视。

明清时期,监察制度在元代的基础上又有一定发展。明朝建立初期,中央的监察制度沿袭元朝,设御史台作为全国最高监察机构。明洪武十五年(1382),朱元璋改御史台为都察院,长官为都御史,并设左、右都御史各1名,其职权为“专纠百司,辨明冤枉”。此外,明代的地方监察机构,如巡按御史、提刑按察使司等运行效能较高,一度起到了很好的监察作用。明宣宗时期颁布的《宪纲事类》等监察法规的出现,更标志着明朝监督体系的法制化,是立法方面的巨大进步。有清一代的监察制度与明代大致相同,在都察院下设15道,将全国大致按照行省分为15个监察区,设掌印御史和监察御史。此外,清代地方最高的行政长官总督、巡抚,因常常同时兼有都察院右都御史或右副都御史的官衔,也具备监察下属官员的职权。

总之,我国古代监察制度从先秦时期的萌芽,到元明清时期的最终体系化,经历了漫长的发展演变历程,在历次朝代更迭中,我国的监察制度时有变化,最终朝着制度化、体系化、高效化方向发展,对维护国家统一、巩固中央权威、加强中央对地方的有效管控等方面,发挥了较为积极的作用。

二、我国古代监察制度的基本特点

经过两千余年发展,我国古代监察制度渐趋稳定,形成了一系列行之有效的运行模式。就我国古代监察制度实际运行的情形而言,具有以下几个基本特征:

第一,维护专制主义的中央集权制度是古代监察制度发展的本质。我国古代监察制度产生、发展、成熟的过程,实际上是强化封建君主专制的过程。从产生的原因来看,我国古代的监察制度与封建专制主义相伴而生,是维护皇权、服务于皇权的重要制度设计。在其发展进程中,封建帝王为了更好地控制文武百官,不断加强各部门之间的权力制衡,有意地将监察权独立于行政、司法、军事等其他权力之外,使之能更好地调和皇权与其他权力之间的关系,从而达到维护君主统治的目的。从这个层面而言,我国古代监察制度发展的本质,是为了更好地维护封建君主制度。

第二,强调各部门的制约与监督是古代监察制度运行的核心。从春秋战国之际进入封建社会以来,经过不同朝代的发展,我国古代的政治体制逐渐形成了皇权、相权等分权制衡机制。在制度设计层面,皇帝是至高无上的绝对权威,宰相等官员是服务于皇权的重要力量。但在实际运行过程中,皇权与相权时有摩擦,皇帝式微、宰相独揽朝政的情形并不少见。因此,在处理这些权力的关系中,历代统治者为了防止某一项权力的独大,便会通过分权制衡进行调和,监察制度的不断发展便是制约其他权力的重要措施。具有制衡权力的监察机构直接听命于皇帝,可以通过不同手段监察相权(广义的相权,指其他行政权),从而达到各部门之间的分权与制衡,有效防止某项权力的一家独大。因此,在我国古代社会,强调不同部门之间的制约与监督,是监察制度得以有效运行的核心。

第三,独立行使监察权是古代监察制度得以高效运行的重要原因。我国古代监察机构具有相对独立性,不隶属于同级某一部门,直接对皇帝负责。这样的制度设计,使得监察权力能够较少受到其他权力干扰,汉代的刺史、隋唐及其以后的御史台、明清的都察院等机构,都是相对独立设置的。这些监察机构的长官与同等级的其他行政机构的长官并无隶属关系,从而使得监察权在中国古代的许多朝代能够得以高效运行。但这样的独立性在部分朝代也带来了明显弊端,即当中央皇权弱势无法有效节制地方监察权时,地方的监察长官权势便会迅速扩张,久而久之形成了能与中央皇权抗衡的割据势力,东汉时期的刺史就是典型案例。

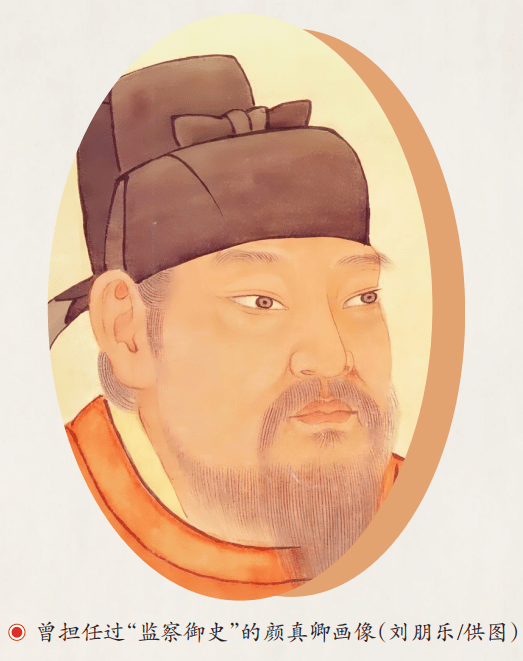

第四,位卑权重是古代各级监察官员行使监察权的重要特征。随着朝代更迭,一些威望较高的君主逐渐意识到,监察权本身也变为了需要监督的重要对象。为此,许多朝代的普遍做法是降低监察官员的品级,即让地位、品级较低的官员担任监察机构的长官。如汉代的监察御史、刺史等官员,职位仅六百石,但可纠察二千石以上的官员;许多朝代的御史官阶仅四五品,有的甚至更低,亦可监察一二品以上的大员,“小则上封,大则廷诤。其选甚重,其秩甚卑”是历朝各级监察官员的典型特征。

三、我国古代监察制度的价值与启示

德国前总统、法学博士罗曼·赫尔佐克(Roman Herzog,1934—2017)在其著作中称:“中国历代国家比任何一个其他国家都更多地对自己的省级官员进行了监督考察,这样一种监察在所有的国家都是必要的”。③我国古代的各个封建王朝,对监察制度的改革从未停止,历朝历代的君主围绕独立行使监察权、完善机构间的制约监督等主题,对监察机构进行不断调整和优化,使得监察机关的职能权限得到增强,监察对象的范围得以扩大,监察权力能够保持相对独立性和权威性。这些监察制度的改革举措,一定程度上减少了腐败现象的发生、调和了各种权力之间的矛盾、维护了中央王朝的权威,在我国古代国家治理中发挥了独特作用。当然,中国古代的监察制度作为封建制度的重要组成部分,其产生、发展、成熟适应了中国封建社会的发展,是封建专制主义不断强化的产物,其本质也是为了维护皇权、服务于皇权,这也是我国古代监察制度在近代未能朝着民主化、法治化方向发展的根本原因。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“我们要落实新时代党的建设总要求,健全全面从严治党体系,全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高,使我们党坚守初心使命,始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心”,将全面从严治党提升到了新的高度,并对健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系,完善权力监督制约机制等方面进行了系统性部署。历史和现实都清晰表明,坚持依规治党,既是我们党的一大创举,也是推进党的自我革命的重要保障。梳理我国古代监察制度发展的历史脉络,总结监察制度发展的经验教训,对于当前不断完善党的自我革命、持续深化党和国家监督体制改革等领域的探索,无疑具有一定的启示和借鉴意义。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:周 翔 刘朋乐(四川大学历史文化学院博士研究生)