【文史英华】“臛头”与“臊子”“浇头”‖庞雨

“臛头”与“臊子”“浇头

庞 雨

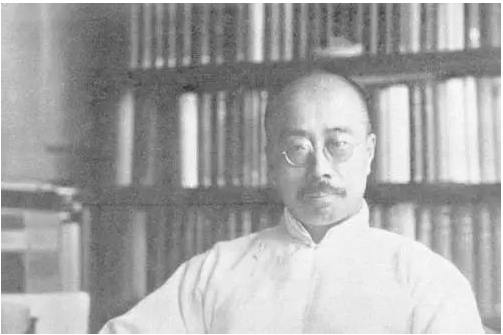

《知堂回想录》有于1961年12月10日撰写的《不辩解说上》《不辩解说下》两篇,除全文照录1940年5月29日的《辩解》一文外,特别说明:

这篇论“辩解”的文章是民国二十九年里所写,是去今二十年前,那时只为要写一种感想,成功一篇文章,需要些作料,这里边的杨恽嵇康、梭格拉底以及林武师,其实都是肴馔的“垫底”,至于表面的“臛头”实在只是倪元镇这一点。这回讲到一九二三年与鲁迅失和的事件,因为要说明我不辩解的态度,便想到那篇东西可能表明我的理论,所以拿来利用一下,但那些陪衬的废话本来是多馀的,我所要的其实只是最末后的一节罢了。

相比于作为“肴馔的‘垫底’”的“杨恽嵇康、梭格拉底以及林武师”等,倪元镇才是周作人津津乐道的“表面的‘臛头’”。但不管是“杨恽嵇康、梭格拉底以及林武师”等,还是“倪元镇这一点”,都只是“成功一篇文章”的“作料”,不是文章的主体。

《辩解》刊载于1940年7月1日出版的《中国文艺》2卷5期,后收入《药堂杂文》。文中有段文字,说辩解之无用、无益:

乡下人抓到衙门里去,打板子殆是难免的事,高呼青天大老爷冤枉,即使侥幸老爷不更加生气,总还是丢下签来喝打,结果是于打一声屁股之外,加添了一段叩头乞恩,成为双料的小丑戏,正是何苦来呢。古来懂得这个意思的人,据我所知道的有一个倪云林。余澹心编《东山谈苑》卷七有一则云:“倪元镇为张士信所窘辱,绝口不言,或问之,元镇曰,一说便俗。”

余澹心(1616—1696),名怀,福建莆田黄石人,侨居南京,因此自称江宁余怀、白下余怀,明末清初著名文士,以《板桥杂记》传世。《东山谈苑》八卷,卷一正文前作者于自撰小序云:“乱离之后,闭门深思,遇古人佳言懿行随笔辄记。”

周作人对《东山谈苑》颇为关注,1934年7月7日《大公报·图书副刊》三十四期“来函照登”曾刊载过周作人的一封信:

启者:读贵刊三十三号关于影印东山谈苑记事。中云:“唯至清初至今尚无刻本,学者憾之”,此似与事实稍不符。玉琴斋词末有戊辰(民国十七年)陈散原先生跋云:“东山谈苑者为余家旧藏抄本,笔致娴雅,疑亦澹心所手录,早岁侍先公居长沙,曾用坊肆铅制字印行,今垂五十年矣,印稿既散尽,原抄本亦失。”此种印本鄙人曾于戊戌前后购得一册,题页背面云:“光绪丁丑酉腴仙馆仿聚珍牍”,即一八七七年,距戊辰(一九二八年)盖五十一年矣,然在三十五六年前则普通书坊中固常能见到也。

此上

图书副刊编辑部台鉴

六月三十日 周作人启

也就是说,周作人在1898年(戊戌)前后即购有《东山谈苑》。周作人1938年2月20日所作《读〈东山谈苑〉》、1939年4月28日所作《玄同纪念》、1940年5月29日所作《辩解》三文都有谈及《东山谈苑》,所引均为:

倪元镇为张士信所窘辱,绝口不言,或问之,元镇曰,一说便俗。

周作人在购得《东山谈苑》四十年后重提《东山谈苑》,看重的或许并不是《东山谈苑》的整体,而是《东山谈苑》里倪元镇嘴里那句“一说便俗”。周作人在《不辩解说》里明确指出“一说便俗”是指“一九二三年与鲁迅失和的事件”,但他在1938年、1939年、1940年三年连续提及“一说便俗”,似乎也有为自己留居北平、出任伪职“辩解”的意味。

臛,《康熙字典》引《广韵》释为“羹臛也”,又引《楚辞·招魂》注云“有菜曰羹,无菜曰臛”;《汉语大词典》《现代汉语词典》释为“肉羹”。臛头,指浇盖在菜肴上面的作料,一般用腊肉、冬笋等烧制而成。臛头所指范围虽广于臛,却不离臛之宗。宋代诗人石介《岁晏村居》一诗里,有“天寒酒脚落,春近臛头香”两句。“臛头”为什么一定要“春近”才“香”呢?显然,石介笔下的“臛头”加了冬末春初特有的辅料比如春芽(香椿头)之类。

臛头虽只是作料,但有与没有区别很大。有臛头,就有荤腥。有荤腥,味道肯定比普通菜肴要好。炒得油亮亮的臛头加在菜肴上,不但好吃,而且美观,活色生香,令人口舌生津。

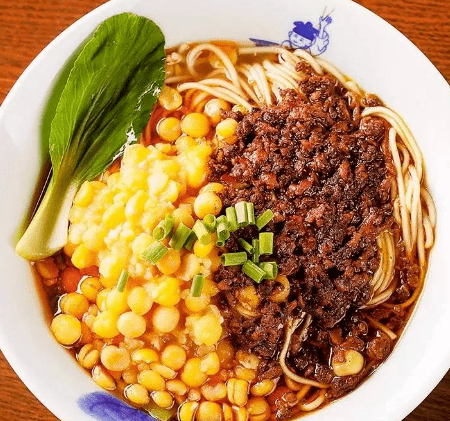

周作人笔下的臛头,四川人称作臊子或浇头。

初中读走学时,母亲每天给我点钱,在街上的食店解决午饭:面一角钱一碗。第一次去吃,师傅问:要不要臊子?我顺口答:要。师傅从案上一只大碗里,舀一小勺肉沫洒到面上。吃着又香又油,舒爽无比。结账却是一角二。回家说起,母亲笑道:加浇头,是要多收钱。

《水浒传》第二回《史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打“镇关西”》:

奉着经略相公钧旨,要十斤精肉,切做臊子,不要见半点肥的在上头。

车辐《锦城旧事》第三章:

冬笋是刚冒尖子叫着“老鹰嘴”的,就更是上品了,上面盖着叙府芽菜臊子,别有一番风味。

颜歌《我们家》第五章:

他们前脚后脚踩进了荞麦铺子,老板正在大铁锅上头打荞面,爸爸喊:“两碗荞麦,加臊子!”

施耐庵笔下的“臊子”是生的,不能直接吃,要吃还得加工。而车辐、颜歌笔下的“臊子”,就是初中读走学吃面条时师傅加的臊子。今天,四川各地的面馆,面分两种:一是素面,一是臊子面。臊子种类很多,有杂酱、鸡杂、肉丝、红烧牛肉、红烧肥肠、松茸鸡丝等等,不一而足。不管怎样花样百出,却万变不离其宗:一定有肉,一定要见荤腥。有的面馆甚至直接以主营的臊子面为店名,比如“兵哥豌杂面”“幺妹牛肉面”“莽子肥肠面”……

也有写作潲子的。汪曾祺《沽源》:

蘸莜面的汤汁也极精彩,羊肉口蘑潲(这个字我始终不知道怎么写)子。这一顿莜面吃得我终生难忘。

潲,《玉篇》曰:“潲,臭汁也。”《广韵》云:“潲,豕食。”在四川,潲多用于潲水、潲桶。潲水,即泔水,旧时多用作猪食。潲桶,指盛装潲水的桶,旧时为木制,今则多塑料制品。“臭汁”不会“极精彩”,“豕食”岂能加入莜面。汪曾祺笔下的“潲子”,写作臊子更恰当。

《红楼梦》六十一回《投鼠忌器宝玉瞒赃 判冤决狱平儿行权》:

你少满嘴里混说!你娘才下蛋呢!通共留下这几个,预备菜上的浇头。

曹雪芹笔下的“浇头”,应该就是母亲所说的“浇头”。浇头,普通话读作jiāo头,四川方言读作qiào头。《现代汉语词典》收有“浇头”,指明为方言词,释为“加在盛好的面条儿或米饭上面的菜。”也就是说,浇头虽然也如臊子一样加在“面条儿或米饭”上,却不一定是肉,不一定有荤腥。

有时,也写作俏头。沙汀《通过封锁线——敌后琐记》:

我们好久以来就没有规规矩矩吃过饭了。其芳还找来小白菜,十分慎重地做着俏头……

石光华《我的川菜味道•养花一样养泡菜》:

香菜常作蘸水或者菜里的俏花,根子最香。

页底有注释:“俏花,即俏头,也叫俏菜、添头、添菜,烹调时为增加主菜滋味或色泽而添加的辅菜,香菜是最常见者。”《现代汉语词典》注释:“俏头,烹调时为增加滋味或色泽而附加的东西,如香菜、青蒜、木耳、辣椒等。”俏也单独使用,比如“俏点儿韭菜”。俏头,多用蔬菜做成,沙汀笔下何其芳做俏头,用的是找来的小白菜;石光华笔下的俏花(俏头),指的是香菜即芫荽。俏头由蔬菜而扩展至其他物品,比如肉、鸡蛋等,也有可能。

周作人笔下的臛头,与四川人说的臊子更贴近。臊子之臊,与臛头之臛都用肉月旁表意,说明与肉相关,有“肉”才能称臊子、臛头。虽认真辨别,臊子与浇头(俏头)有区别:臊子,指剁好的肉末或切好的肉丁;扩展引申为用肉末、肉丁制作而成的作料。浇头,指浇在菜肴上用来调味或点缀的汁儿或加在盛好的主食上的菜肴。浇头之浇,重在“浇”这一动作,至于浇的什么,可花样百出。俏头之俏,与色彩形状相关,似乎是在形容配料的容貌秀美、活泼有趣,加上它菜品更加“俏”丽。但在我这里,臊子与浇头一直是初中读走学第一次去食店吃面师傅以及回家后母亲所说给我的记忆,二者所指,完全一样。

臛头也好,臊子也好,浇头(俏头)也好,并非食物的主体,没有它们,食物也可入口,也能饱肚。但有作料与没作料终究不同:有作料,食物更爽口。有时,甚至能使食物成为艺术品。做文章也一样,泛泛写来,说明白自己想说的,读者也能意会。但如果加入类似食物臛头、臊子、浇头之类的内容,会使文章更生动书卷,甚至成为生花妙笔,画龙点睛,提升文章的品质;比如周作人笔下倪元镇所谓之“一说便俗”。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:庞 雨(四川省宣汉县)

配图:方志四川