【历史文化】四川三台:从古郪国摇曳而来的千年古城‖云曦

本文载《巴蜀史志》2021年第3期

四川三台

从古郪国摇曳而来的千年古城

云 曦

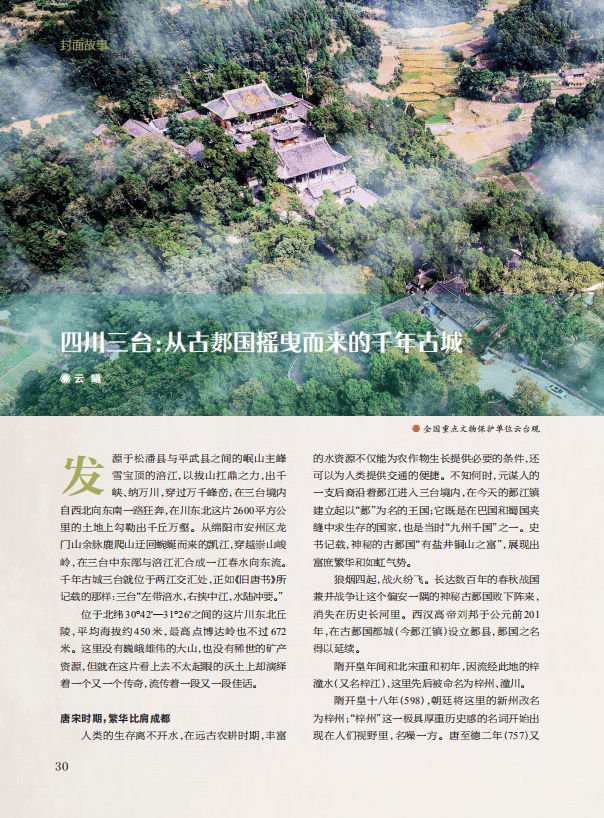

发源于松潘县与平武县之间的岷山主峰雪宝顶的涪江,以拔山扛鼎之力,出千峡、纳万川,穿过万千峰峦,在三台境内自西北向东南一路狂奔,在川东北这片2600平方公里的土地上勾勒出千丘万壑。从绵阳市安州区龙门山余脉鹿爬山迂回蜿蜒而来的凯江,穿越崇山峻岭,在三台中东部与涪江汇合成一江春水向东流。千年古城三台就位于两江交汇处,正如《旧唐书》所记载的那样:三台“左带涪水,右挟中江,水陆冲要。”

位于北纬30°42'—31°26'之间的这片川东北丘陵,平均海拔约450米,最高点博达岭也不过672米。这里没有巍峨雄伟的大山,也没有稀世的矿产资源,但就在这片看上去不太起眼的沃土上却演绎着一个又一个传奇,流传着一段又一段佳话。

唐宋时期,繁华比肩成都

人类的生存离不开水,在远古农耕时期,丰富的水资源不仅能为农作物生长提供必要的条件,还可以为人类提供交通的便捷。不知何时,元谋人的一支后裔沿着郪江进入三台境内,在今天的郪江镇建立起以“郪”为名的王国;它既是在巴国和蜀国夹缝中求生存的国家,也是当时“九州千国”之一。史书记载,神秘的古郪国“有盐井铜山之富”,展现出富庶繁华和如虹气势。

狼烟四起,战火纷飞。长达数百年的春秋战国兼并战争让这个偏安一隅的神秘古郪国败下阵来,消失在历史长河里。西汉高帝刘邦于公元前201年,在古郪国都城(今郪江镇)设立郪县,郪国之名得以延续。

隋开皇年间和北宋重和初年,因流经此地的梓潼水(又名梓江),这里先后被命名为梓州、潼川。

隋开皇十八年(598),朝廷将这里的新州改名为梓州;“梓州”这一极具厚重历史感的名词开始出现在人们视野里,名噪一方。唐至德二年(757)又在梓州增设剑南东川,与剑南西川(成都)遥相呼应。此时的郪县既是梓州治地,同时又是剑南东川节度使治所。梓州地理位置显赫,“地当四达之冲,路扼两川之要,为益州之门户,实果、阆之襟喉”。

“东川得望郎,坐与西争重”。唐宋时期,梓州是仅次于成都的四川第二大城市。“万壑树参天,千山响杜鹃”“江水流城郭,春风入鼓鞞”,山清水美、钟灵毓秀的丘陵风光,“无数涪江筏,鸣桡总发时”的便捷交通,繁荣的经济,相对安宁的环境,这一切深深地吸引无数达官名流和文人墨客慕名而来。文化教育也得到长足发展,梓州青年读书习字、考取功名蔚然成风。史料记载,仅宋朝时期,梓州考中进士的就多达32人。

“五载客蜀郡,一年居梓州”。诗圣杜甫于唐宝应元年(762)秋,为避剑南兵马使徐知道在成都的叛乱,开启在梓州长达1年零8个月的寓居生涯。当时的梓州城远离战乱,这里的恬淡舒适安抚了杜甫颠沛流离的生活,安静了他忧国忧民、心怀天下、怀才不遇的心。杜甫一生创作了1400多首诗歌,其中近200首是在寓居梓州时写下,其生平第一快诗《闻官军收河南河北》就创作于此。杜甫忧国忧民,慨叹身世,其诗歌无论是叙事还是抒情,都略显沉郁顿挫;而《上牛头寺》等关于牛头山的诗歌,却是清新明快,从侧面反映出杜甫在寓居梓州期间恬淡舒适的生活。如今,位于三台县城牛头山的梓州公园杜甫草堂,成为仅次于成都杜甫草堂的“蜀中第二草堂”。

“李白文章、赵蕤术数”。李白的老师赵蕤(659—742)是唐朝杰出纵横家,曾隐居梓州城北长坪山千佛岩旁潜心著述,于唐开元四年(716)写出惊世骇俗的谋略全书《长短经》。赵蕤在梓州隐居之地,后人称赵岩洞,至今尚存。

“近郭西溪好,谁堪共酒壶”。西溪河又名九曲河,位于牛头山下。晚唐著名诗人李商隐于唐大中五年(851)十一月,受东川节度使柳仲郢邀请,任东川节度判官,开始正如他在《梓州罢吟寄同舍》中感叹的“不拣花朝与雪朝,五年从事霍嫖姚”的寓居生活。寓居梓州期间,李商隐创作出50余首诗歌,诗中除描绘梓州的山川景色外,大都抒写个人身世和百姓疾苦,感叹梓州是“蜀川巨镇,郪道名邦,擅禹甸之饶,控巴蛮之”。

北宋重和元年(1118),梓州改名为潼川,梓州路也变成潼川府路。明朝洪武九年(1376)改潼川府为潼川州,撤郪县并入,潼川州辖射洪、中江等8个县。清雍正十二年(1734),朝廷将潼川州升为潼川府,并以城西三台山而设三台县。民国2年(1913)潼川府被撤销,辉煌800年的潼川府(州)停留在泛黄的古籍里,透过斑驳的古城墙还可依稀窥见昔日的辉煌。

潼川古城墙始筑于南朝宋元嘉年间,唐、宋时的州城状若盘蛇,但城垣多系土筑。明天顺年间改为石筑,明嘉靖年间扩建,并有东、西、南、北4道城门,“城高一丈六尺,周九里,状若蛇盘。计一千六百二十丈,石拱四门……环城有池”。清乾隆年间对城墙进行加固维修,当时有炮台9垛。清咸丰年间增至5道城门。现潼川古城墙残存约2500米,东、南城门依然保持初建时的雄姿。潼川古城墙是四川境内现存明清古城墙中唯一的石头城墙,与江苏南京明城墙、辽宁兴城城墙等,同属全国少有的幸存古代石砌城墙。以潼川古城墙南城门为中心的潼川古城景区则成为网红打卡地,景区内方家街、下南街、南外街片区被评为省级历史文化街区。

一座小城与一所大学的旷世奇缘

1931年,日本发动侵略中国的“九一八”事变,国民政府执行“攘外必先安内”的反动政策,命令东北军“绝对不抵抗”;不到半年时间,东北三省沦陷,老百姓处于水深火热之中。东北大学也被迫踏上颠沛流离之路,先后设校于开封、西安。1936年12月,西安事变后,兼任东北大学校长的张学良被软禁。次年,国民政府派藏启芳接收东北大学,并改为国立东北大学。在西安复课后不久,日军逼近潼关,东北大学被迫再次迁徙。

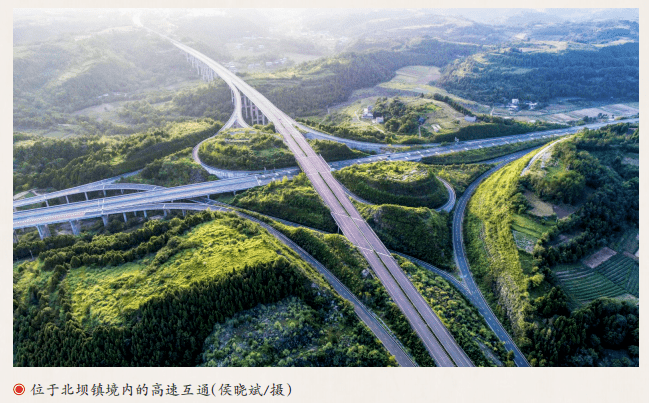

全民族抗战开始后,尤其是国民政府迁都重庆后,地处西南的四川由于有着相对稳定的社会环境和较为充实的经济基础,成为全国政治、经济、文化中心,并成为抗战的大后方。而偏安川东北的三台曾是梓州和潼川府所在地,历史悠久,文化底蕴深厚,且有着便捷的水陆交通,工商业较为发达,又被国民政府指定为重要的粮棉和兵源基地,是名副其实的后方之城,这一切都深深地吸引着东大师生。经过多次接洽,1938年3月,首批东北大学师生到达三台,一座小城与一所大学开启长达8年的旷世奇缘。

当时,日军的侵略魔爪虽然还没伸到三台,但在生产力低下、物资极度匮乏的战争年代,地处内陆的三台要接纳一所大学,还是需要博大的胸襟和大无畏的勇气。东大师生到来后,当时的县长郑献徵组织召开有3000人参加的欢迎大会,并将县城东街原潼川府贡院和杜甫草堂寺一部分房屋、军阀田颂尧军部旧址(现三台中学一角)以及潼属联立高中的部分校舍提供给东北大学。1938年5月10日,东北大学正式复课。后来,东北大学陆续兴建礼堂、图书馆、教室、宿舍、餐厅和各学系研究室、防空设施等,又租赁省立高中校在北坝的100余亩校产作体育场,购买蚕丝公司职员训练基地作为新生院;规模从初期的文、法两个学院,中文、史地、化学、政治、经济5个系,扩展为文、法、理、商4个学院,增加外文、数学、物理、工商管理等系,内迁三台的东北大学成为抗战时期院系较为完整的大学。

在三台期间,东大师生在牛头山修建防空洞,还建立了东大抗敌后援会。东大进步学生运动接受中共中央南方局青年工作委员会指导,建立起读书会、民主青年社和各种壁报团体、学术团体、剧团等进步组织和社团80余个。他们通过街头义演、办板报等多种方式宣传抗日,推动三台抗日救亡运动的发展。1937年抗战全面爆发时,三台全县总人口约97万人。抗战期间,三台共计4万余人出征抗日,他们用血肉之躯抵抗日本侵略,为抗战胜利作出重大贡献,也作出巨大牺牲。

1946年,东北大学迁回沈阳,结束在三台8年的寓居生涯。8年间,无数的文化名流和仁人志士云集三台,为这座滨水之城带来新思想、新文化、新气象,古城文脉得以延续。东北大学回迁后,在原三台东北大学校址上诞生了川北大学,后发展成为四川师范大学、西华师范大学和西南农业大学。

物华天宝,郪国遗珍万物丰

三台县境内有大小江河溪流71条,丰富的水资源使这方土地沃野千里、物阜民丰。宋朝时期,“一本潼川花瑞菜,全蜀知名谁不爱”;不仅如此,潼川豆豉、米枣、涪城麦冬更是上天对这一方土地的眷顾与馈赠。

“潼川豆豉保宁醋,荣隆二昌出夏布。”“出门三五里,忽闻异香飘。借问是何物?豆豉一大包。”这些都是三台人再熟悉不过的歌谣,歌谣中的潼川豆豉被誉为“川菜之魂”,是烹饪川菜的必备调味品。

潼川豆豉已有300多年的生产历史。在清初那场声势浩大的“湖广填四川”移民运动中,邱正顺的前五辈祖先,响应朝廷号召,在清康熙九年(1670)左右从江西跋山涉水迁徙到潼川府(今三台县),在南门外生产水豆豉售卖。他根据当地气候和水质特点,用毛霉型发酵工艺酿造鲜豆豉,极为畅销。后来,酿造经验不断积累、技术不断提高,豆豉色鲜味美,远近闻名;因产地潼川府,故称为潼川豆豉。传至邱正顺时,他便在城内东街开办“正顺”号酱园,年产豆豉20多万斤,盈利甚多,人称“邱百万”。

1931年出版的《三台县志》记载:“城中以大资本开设酱园者数家,每年所造豆豉极殷盛,挑贩络绎不绝,称为潼川豆豉,销往省城及各省各县,并汉中陕西。”

到1942年,三台城中酱园已达36家。三台解放后,实行公私合营,各家酱园联合成立公私合营公司,潼川豆豉从此走上规范化、规模化的发展道路。2008年6月,潼川豆豉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。

东晋史学家常璩在其编纂的《华阳国志·郪县》中记载:“郪县有山原田,富国盐井,濮出好枣,特好入贡。”由此可见,东晋时期,三台不仅盛产食盐,米枣也享有盛誉。

崭山米枣名字来源于其产地崭山村,当地流传着仙女撒米成枣的传说。传说在很久以前,崭山以盛产野枣闻名,人们因此过着富裕的生活。然而天公不作美,在一次洪涝中,崭山民居房舍被破坏,枣林被冲毁,损失惨重,民不聊生。王母娘娘身边的一位仙女在天上见此惨状,顿生怜悯之心,决定冒险拯救苍生。仙女偷偷拿走王母娘娘的一颗仙米来到崭山,斩山劈土播下米种,并用自己的法力辅助枣林重生。不久,崭山大地再次被一片茂密的枣林覆盖,而这次新结的枣子却与以往不同,其形状竟与米粒十分相似。崭山村民很快发现了这些美味而奇特的仙枣,并美其名曰“米枣”。崭山米枣的奇闻传到玉皇大帝耳中,在得知事情来龙去脉之后勃然大怒,命二郎神速将仙女带回天庭受审。仙女自知难逃此劫,原本已准备好回天庭领罪,但想到她一旦离开,失去法力庇护的仙枣林或许会还原为不毛之地,百姓将再次受苦,于是仙女把自己变成仙枣林中的一尊大石,矗立在仙枣林旁,永远守护在崭山的土地上。

崭山米枣呈圆柱形,果形端庄,果顶平,皮薄光滑;果肉绿黄色,肉质酥脆、化渣,味酸甜,核小、梭形、红褐色,含丰富的维生素和钙、锌、镁等微量元素,营养价值较高且外观悦目。2017年获得中华人民共和国生态原产地保护产品(PEOP)称号,现已建成以新德镇为核心的米枣产业园,全县米枣栽植面积突破3万亩,年产量达5万吨。崭山米枣独特的口感受到广大消费者好评,畅销全国20多个大中城市,三台也因此被冠以“中国米枣之乡”的美誉。

“涪城麦冬千金宝,本草遗株万国珍”。元末明初,当地人将野生麦冬培育为家麦冬,这种家麦冬因产地曾是涪城县治地而得名“涪城麦冬”。涪城麦冬又名川麦冬、绵麦冬,产地主要集中在涪江流域三台段以芦溪、刘营镇等为中心的涪江沿岸镇乡。

明弘治年间编纂的明朝唯一一部国家药典《本草品汇精要》中,已有涪城麦冬的相关记载。明嘉靖年间编纂的《潼川志》中罗列出潼川产的33种中药材,其中就有麦冬。清乾隆年间编纂的《潼川府志》,对涪城麦冬的产地、功效也有详细记载。

现今三台常年种植麦冬近7万亩,年均产量1.5万吨,产量占全国70%以上,出口量占全国80%以上,是全国最大麦冬种植基地、交易集散地、科研和精深加工聚集地。产品已包含食品、药品、护肤品等,形成较为完整的产业链。

晨光熹微,涪江河畔,樱花树旁,沉睡一夜的小城逐渐苏醒,偶有微风拂过,江面水花漾开,一江春水泛起粼粼波光,一派花红柳绿的好景象。细碎的阳光洒落在古老的城垣,樱花纷落如雨。从神秘古郪国摇曳而来的滨水之城在140余万三台儿女的耕耘下又焕发出新的生机与活力。

来源: 四川省地方志工作办公室

作者:云 曦〔中共三台县委党史研究室(三台县地方志办公室)〕