【历史文化】顺庆城址变迁史‖卿远明

顺庆城址变迁史

卿远明

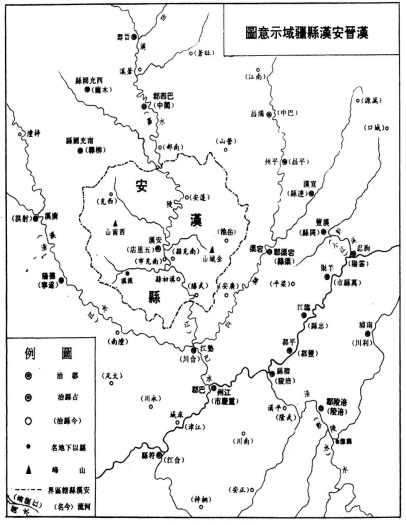

自汉高祖五年(前202)设置安汉县到现在,顺庆已有2200余年历史。在这2200余年历史中,由于社会动荡,朝代更换,行政区划与城址也随之发生过多次变化,从一个侧面也反映出历史发展的曲折性。

诳楚安汉置县立城

汉高祖五年(前202),西汉建立,刘邦为彰显大将军纪信“诳楚安汉”之功,析阆中县南境、纪信的家乡置安汉县。

古安汉县城遗址,在现在的南充市顺庆区北城街道五里店社区的清泉坝上。据1929年刊刻的《新修南充县志》编纂者之一、四川大学历史系教授任乃强先生当年考证:古安汉县城距嘉陵江二百步远,距果山有八里路。安汉古城墙用泥土筑成,只有城门是用汉砖砌成,墙外有城壕。20世纪80年代初,村民在劳作中,从庄稼地里不时挖出汉砖瓦砾。从这些汉砖瓦砾、浅沟深壕的旧土中,大致可推测出古城轮廓。

宋时,果州知府杨济曾在城西金泉山石崖上镌刻“忠义之邦”四个大字。明正德年间,监察御使卢雍为“忠义之邦”摩崖石刻作赞,曰:顺庆名忠义之邦,重纪信之节也。又赞:巴子旧封,安汉故地。屹为钜邦,号称忠义……与此同时的顺庆知府皇甫录在其自撰的《下陴纪谈》中,记有:“古称顺庆为忠义之邦。盖特指纪信也。信西充人庙祀于化凤山。予顷谒之。读碑刻得元耶律楚材诗云。不道将军是邑人。扶龙今有纪家村。宁存卯金死义气。未必丁火灰忠魂。周苛一烹后嗣显。襄平互出史笔浑。汉封班载㡬两负。负与不负何足论。不数语而信之情事槩见。或曰信成纪人。高帝王汉中始居西充。”清嘉庆年间,顺庆知府恭鑫发现原刻“忠义之邦”大字因风化近于漫灭,字遭损毁,于是请工匠在原山崖处,照原样镌刻,并撰写了《忠义之邦石刻记》,以方寸楷体镌刻在“忠义之邦”四大字之后。

烟波浩荡南宕渠郡

据北宋乐史撰的《太平环宇记》载:“后魏平蜀于今州北三十七里石笱坝置南宕渠郡。”

石笱坝是顺庆区搬罾街道办事处所在地,距城区中心13公里。“石笱坝”的“笱”,与“罾”字意义相近,都是用竹编制的捕鱼工具。搬罾地理位置特殊,嘉陵江沿辖区东南流过,江岸线有17公里,另有搬罾溪、芦溪河两条支流自西向东汇入嘉陵江,在这里形成回水坨,石笱坝是嘉陵江的冲积平原,土地肥沃,渔业资源也丰富,真正可以称得上是鱼米之乡。以捕鱼工具或行为作地名,在全国也是少有的。

南北朝时期,社会动荡,政权更迭频繁,州、郡、县的分合也频繁。据《隋书•食货志》记载:元帝寓江左,百姓直拔南奔者,并谓之侨人,皆取旧壤之名,侨置郡县。统治者为安置侨民,按南迁人口的原籍,在各地设置有名无实的侨州、侨郡、侨县。刘宋时期(420至479),安汉县侨置南宕渠郡,此时的南宕渠郡,还在安汉旧城。西魏废帝二年(553),废巴西郡为巴西县(此前,安汉县一直属巴西郡),同时设置南宕渠郡,巴西县县治同南宕渠郡郡治就设置在石笱坝。安汉县治仍在老城,隶南宕渠郡。隋统一全国后,于开皇三年(583),针对当时“郡县倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领”的状况,朝廷采纳杨尚希德的建议,“存要去闲,并小为大”,废除诸郡,改郡为州,以州统县,实行州、县两级制。南宕渠郡遂被废除,移巴西县治于安汉老县城。安汉县和巴西县同隶隆州(即今日的阆中)。从西魏设置南宕渠郡,到隋朝时被废除,石苟坝作郡城大约有30年的历史。这次迁城,是顺庆有史料记载以来最早的一次,并且是唯一往北迁的一次。

朝代换连地名也换

公元581年,隋文帝(杨坚)取代北周,建立隋朝,实现全国统一。开皇三年(583),隋文帝废除诸郡,改郡为州,实行州、县制。十五年后,即开皇十八年(598),朝廷诏令并安汉、巴西二县为南充县(因地处古充国县之南而名),仍属隆州。南充之名自此一直沿用至今。安汉县城也就成了南充县城。

但此时的南充县城,或许已经不全是原来的旧址。原来的安汉县城经过数百年风吹雨打,战火炙烤,早已破败不堪。随着社会发展,人口增加,旧城规模也自然增长,就有了沿嘉陵江岸向南发展的趋势,逐渐发展到北津渡(今什字下街到果城东路一带)附近。当然这是一个漫长的过程。其间,县城也还可能还发生过一次迁址。但这次迁址是何原因,发生于何时,迁往何处,又何时迁回,已无从考证。只是在南宋王象之编著的《舆地纪胜》中有简略记载:“唐移县碑,在县门首。大中年立,文字磨灭不可辨。”唐大中年号存续只有两年(即859至860),而距王象之编著《舆地纪胜》的时间(1227)330余年,自然所见唐移县碑由于风化,文字模糊不清,至今是个无头案。

作为嘉陵江中游的水陆交通枢纽,唐宋时期的南充县城经济、文化已十分繁荣。果州知府邵伯温曾题诗赞道:“从昔遨游盛两川,充城人物自骈阗。万家灯火舂风陌,十里绫罗明月天”“山围翠合水重云,万户楼台照眼明,胜地风淳真乐国,四川惟说好充城。”“自昔充城号奥区,蜀人唤作小成都。”由此可见,古城市井之盛,商品汇聚之丰,墨客骚人荟萃,已成为继成都后的东川首府。南宋人祝穆著《方舆胜览》记载,当时南充县城内有仙鹤楼、清晖阁、开汉楼、孔庙、鼓角楼及嘉陵驿站,城郊有纪信庙、陈寿祠、五友亭、览秀亭、步虚亭、玄妙观等著名建筑。

唐武德四年(621),分隆州的南充、相如二县设置果州,因城西有果山而得名。果州的治所自然设在了南充县城。到武则天万岁通天元年(696),果州辖县已增加为6个县,直到南宋后期升为顺庆府。

赵昀曾任果州团练使,1224年宋宁宗驾崩,赵昀即位,称为宋理宗。三年后即于宝庆三年(1227)下诏,将“潜邸”果州升为顺庆府。南充县城也就成了顺庆的府治。

筑青居山“淳佑故城”

南宋中期,北方蒙古族兴起。灭金国后,蒙古军转而进攻南宋。蒙军的铁蹄一度攻占了南宋西线前哨大散关、南郑一线,继而向南挤压,攻占了利州(广元)、阆中。沿嘉陵江岸,水陆并进,向南推进。从淳祐三年至十一年(1243—1251),依照大将军余玠的部署,以重庆为中心,在长江、嘉陵江、渠江、涪江、沱江和岷江沿岸,先后加固和新筑了20余座山城,而青居城则成为“防蒙八柱”之一。

淳祐故城古城墙(罗天文 摄)

青居山在嘉陵江东岸,号为“南充第一雄关”。余玠指定大将军甘闰修筑青居城。经过三年的努力,于淳祐十二年(1252)筑成石头城,百姓称之为“抗蒙固堡”。顺庆府衙、南充县衙及全城父老,一齐迁入城堡之中。这就是地方志中所记载的“淳祐故城”。宝祐六年(1258),元宪宗蒙哥亲领大军一路杀到青居城下。顺庆守将兼知府段元鑑被裨将刘大渊刺杀,刘大渊开门投降,顺庆自此陷落。蒙古大军又顺江直下打到合川钓鱼城。开庆元年(1259),理宗下诏追赠顺庆知府段元鑑为“奉国军节度使”,加封“一字侯”,立庙赐额,并封其一子为“忠义郎”。

中统元年(1260),在青居城内设征南都元帅府,把进攻南宋的军事总指挥中心移到了这里。至元四年(1267),又在此设置东川路统军司,后改为东川府,仍是蒙古人征南部队的军用物资补给重地。至元二十年(1283),升顺庆府为顺庆路。顺庆路设录事司,直隶南充、西充二县。另辖一府二州,共9个县,即广安府:辖岳池、渠江2县,蓬州:辖相如、营山、仪陇3县,渠州:辖流江、大竹2县。直到洪武中期,降顺庆路复为顺庆府。元至元十五年(1278)二月,才又徙还旧治北津渡县城,至此已整整过去近30年。

此时的北津渡旧县城破败景象可想而知。经过近百年努力,顺庆人民在一片废墟上又重新建起一座新城。其中的北津楼,在当时视为胜境。武当山道教鼻祖张三丰曾云游至此,赞曰:“谁唤吾来蜀地游,北津楼胜岳阳楼。烟迷沙岸渔歌起,水绕江城岁月收。万里烟波朝夕涌,千层白塔古今浮。壮怀无限登临处,始识南来第一州。”“北津楼胜岳阳楼”,这是何等的赞誉啊!清朝人汪锡龄在编辑张三丰《云水前集》时,于此诗下注:“在顺庆府北五里,今诗碑犹存。”可见汪锡龄也曾到访过顺庆府,亲眼目睹过诗碑。

莲池坝建洪武新城

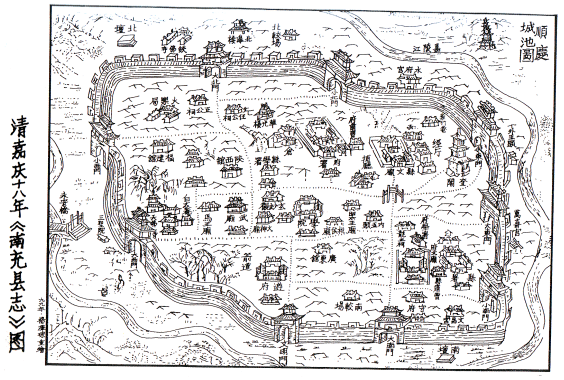

明洪武四年(1371),顺庆进入明朝版图,府衙由北津渡迁到莲池坝上。莲池坝上相当于现在模范街以南的老城区。

顺庆知府皇甫录在《下陴纪谈》中记载:洪武四年置今府。迁城事迹在清嘉庆《南充县志》中有较明细的记载。当时的顺庆知府名杜沂。县志说他“律己严肃”,办事公正。主持建新城的官员是顺庆府同知、浙江嘉兴人富好礼。县志说他:“设立大小街衢,布置郡邑坊巷。”亲自清理核查户口钱粮。城池是依托古庙形成街衢,城区略成正方形,故明清时的南充县城有“九宫十八庙,三庵不出城”之说。明朝初期的城墙全是夯土筑成,到宪宗成化年间(1465—1486),顺庆府才逐渐修建起部分砖、石结构的城墙,开设城门8道。皇甫录任顺庆知府时期,正值廖麻子、曹甫等土匪四处掳掠。他到任后,即着手完善顺庆城的防御设施,“发库币所积,贸民间阶,除墙垣之石以缮。”又招募民兵五百余人,教习射击刺杀之术,进退合散之法。一改顺庆旧无兵守、常为贼扰的局面。皇甫录料到无水不可守城,“乃取瓮工于合州穿十井,城闭几月,民赖以饮,而后知十井之为功也。”

明朝崇祯末年至清康熙初年,顺庆经历了近五十年之久的战乱。康熙十三年(1674),顺庆城中遭受火灾。十五年(1676)七月,嘉陵江特大洪水,顺庆城“烟波起于市井”。房屋垮塌,无衣无食,百姓被迫逃亡。直到康熙十九年(1680)平定吴三桂叛乱,顺庆城几乎成了一片废墟。《莼乡赘笔》说:“蜀保、顺二府多山,献贼乱后,烟火萧条。自春徂夏,忽群虎自山中出,约以千计,相率至郭。居人移避。被噬者甚众。县治、学宫俱为虎窟。数百里无人踪。南充县尤甚。”据清康熙二十五年(1686)修《顺庆府志》记载,明代末年,顺庆城有8709丁。据此推测,总人口当在二万左右。康熙初年,清廷委派的南充县令到任后,给朝廷所呈的禀帖称:“县城人口506丁,虎噬228丁,病55丁,存223丁。新招74丁,虎噬42丁,存32丁。共存255丁。依此推算,全城人口不过千人。

乾隆九年(1744),城墙增高,辟城门9道,每道门建有城楼。1848年后,嘉陵江水运日渐发达,南充港口也渐繁荣,整个城市遂成带状格局。咸丰十一年(1861),号称“奉天军”的川滇边暴发的农民起义军进攻顺庆。为作防守,知府杨重雅调集军民赶修外城墙。经一月多时间突击,修起1100多丈长的外城墙,并形成内城连外城的格局。外城墙开辟4道城门,以通城外,城区面积也扩大了l倍。由于城内居民取水不便,又在靠嘉陵江的外城墙东段开了14道水门,故人们又称之为“水城墙”。

民国初年,在反封建浪潮中,城墙被视为保守、封闭的象征。加上进入热兵器时代,城墙已丧失屏蔽、保护城内居民的作用,反而成为现代交通发展的障碍物,拆除城墙被看作“革命”的举动。1921年拆除新城门(今五星花园仁和酒店东侧)至江边一段内城墙,填平城壕,修为街市。因此街宽度为当时市政公所规划的最宽街道,铺户修建合符要求,房檐、台阶整齐,为当时之楷模,故命名为模范街。1940年,日军飞机多次轰炸南充县城,大南街、鸡市口一带商业区遭受严重破坏,商业中心向北转移,模范街遂成为全城商业中心。

20世纪30年代,嘉陵江是川中地区物资进出口的主要运输通道。顺庆城是四川省15个主要物资集散中心之一,湖南、湖北、山西、陕西、江西、福建、浙江等省都有商人在城内经商并建有会馆。而宋元时期的北津渡老县城,到民国初年又渐渐形成街衢,并和洪武新城连接一体。街两侧都是穿斗结构的小青瓦房。一边靠山,依山势建房;一边临江,是用圆木、杂木搭建吊脚楼。到1949年,城市格局仍是沿嘉陵江岸,呈带状分布,道路也呈网格状,住房以木质瓦房为主。大北街的天主教堂,模范街的美丰银行,栖凤街外靖江楼等少数几处为西式砖木结构的楼房。

中心主城区开新局

1950年3月,经川北行政公署批准,划南充县城关区3镇4乡建置南充市。南充市人民政府分别于1950年9月、1958年、1979年、1988年、1993年,进行了五次城市规划。一方面进行旧城改造,一方面进行新城拓展,逐渐形成以五星花园、人民花园为中心,以人民路等6条南北干线10条东西干线的城市布局。1958年,在南充地区发现油气田,在此开展了影响中外的石油大会战,而在城北新建南充炼油厂、川中石油综合机修厂、南充罐头厂、南充农机厂、南充织绸厂以及西南石油学院等,将明清以来的顺庆府城与西汉初置的安汉古城连成一片。

嘉陵江畔新景观(罗天文 摄)

1993年7月,南充行政区划调整,撤销原南充市,设立南充市顺庆区,顺庆城区成为南充市的中心主城区。2021年,顺庆主城区面积达到77平方公里,比1950年扩大了48倍,比1992年扩大了5.6倍。目前,顺庆是南充市人民政府所在地,是南充市的政治、经济、文化中心,川东北金融、商贸、物流中心,交通信息枢纽,省级历史文化名城、优秀旅游城市和探索三国文化的源头。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:卿远明(南充市顺庆区地方志办公室)