【民间文化】一串撒落山野的珍珠——谈马边“打鼓草”山歌‖郑自谦

一串撒落山野的珍珠

——谈马边“打鼓草”山歌

郑自谦

民间文学是一个民族文化、智慧的体现。中国的民族民间文学无论是口传还是文字记述,都以其浓郁的生活气息、生动活泼的表现方式、寓意无尽的内涵而世代流传、千年不衰。例如民间歌谣,尤其是劳动歌谣,听似内容浅显,却却画龙点睛般地告诉你生活的哲理、事物的真谛,凝聚的是大众的智慧。同时,它又真实地告诉我们:文化的起源正是在人们最基本最平常的劳动和日常生活实践中产生的。

农民劳作时,打鼓匠在身后打鼓、唱歌(陈远 摄,图片来源:国际在线)

马边陈远先生积多年艰辛,成书《乡音・乡情・乡韵》,主要包括马边“打鼓草”山歌和民间故事,是地道的民间文学,是一串撒落山野的珍珠。陈远嘱我作序。借此也对打鼓草一类民歌聒噪一番。

“打鼓草”,就是打鼓薅草歌,或打鼓薅秧歌,或曰薅草锣鼓、薅秧锣鼓等等。马边多大山,山民在地中除草时有专人在地边击鼓唱歇。这种薅草伴随打鼓歌唱的形式,俗称“打鼓草”,属民间歌谣中的劳动歌。当然,打鼓草是歌不是谣,民间歌谣本来就包括民歌和民谣两个部分。《诗经·魏风·园有桃》里有“心之忧矣,我歌且谣”的说法。《韩诗章句》中写道“有章曲曰歌,无章曲曰谣”。可见歌与谣自古已泾渭分明。民间歌谣是人类史上最早产生的言语艺术之一,我们的祖先在创造语言之后,逐步创造了歌谣。而劳动歌谣又是最先出现的,随着人类社会的产生而产生,并且跟原始人类的集体劳动有着直接联系。如同《礼记》郑德所说:“古人劳动必讴歌,举大木者呼邪许。”它起着协调劳作、鼓舞劳动热情的作用,所以古人说这类歌是“举重力之歌”(《准南子·道应训》)。近现代农事劳动中的薅草(秧)歌、拉纤号子、板车号子、抬工歌、车水号子、竹麻号子等,可以说古往今来的一切体力劳动中,都有符合它那劳动特点和节奏的劳动歌。

打鼓薅草唱山歌,国内好些地方都有流传。四川平武的薅草锣鼓,贵州遵义的打鼓薅草,川南宜宾、犍为等地的薅秧锣鼓等都很有特色。而湖南一些地区在农忙季节薅草时,歌师们除了敲锣打鼓,还要吹奏唢呐,一面喊出高亢、嘹亮的山歌。当然,他们的称呼也有地方特色,叫山锣鼓、歌锣鼓或扯草歌、秧田歌等。其目的是借助锣鼓和歌唱,协调劳作、鼓舞斗志。就是在少数民族地区也不罕见,如广西瑶族的击鼓挖地,春天开荒时,瑶家山寨会合二三十户人家,轮流到各家集体挖地,由一歌师打击鼓点,挖地时随鼓点唱和,边歌边劳动,他们甚至认为只有击鼓唱歌的劳作,才能将山神唤醒,农作物才会丰收。

马边彝族自治县在党史学习教育中,充分利用省级非遗“打鼓草山歌”的地方山歌曲调改编演唱红歌,宣传党的丰功伟绩,歌颂中国共产党(图片来源:四川经济网)

“打鼓草”何时起源,尚无文献准确记载。但在四川一些汉墓出土中,已见有站立在田地边的击鼓陶俑。从有关资料记述,“打鼓草”在唐代就已成型了,唐朝僧人可彭曾写诗描述当时川西平原薅秧锣鼓的情状。北宋文豪苏东坡在《眉州远景楼》中记写道:

“岁二月,农事始作。四月初吉,谷稚而草壮,耘者皆出。数十百人为农。立表下漏,唱鼓以致众。择其徒为众所者二人,一人掌鼓,一人掌漏,进退作止,惟二人之听。鼓之而不至,至而不力,皆有罚。量田计功,终事而会之。田多而丁少,则出钱以偿众。七月既望,谷藏而草衰,则仆鼓决漏,取罚金与偿众之钱,买羊豕酒醴以祀田祖。作乐饮酒,醉饱而去,岁以为常。”

东坡先生绘声绘色地描述了来自眉州薅草锣鼓的盛况,有击鼓唱歌的,有计算的时间(掌漏)的,末了还要饮酒作乐,醉饱而归,好一派其乐融融的田园景象。晚一些的如清代道光年间湖南《长阳县志》记载:“旱田草盛,工忙互相为换工,亦击锣鼓唱歌节劳逸……”

马边“打鼓草”通常由二人打唱,称歌师或打鼓匠人,具有半专业性质。歌师不仅能打能唱,还要有指挥生产的能力。伴着咚咚锣鼓声,歌师先开歌头,继唱山歌。其歌内容丰富,形式多样,有山歌、情歌、儿歌、盘歌等,也可见什么唱什么,凭歌师的智慧临场发挥。马边“打鼓草”的歌头部称开口歌,是这样开始的:

金鸡开了口,凤凰开了声;

歌郎齐开口,打鼓闹阳春;

一薅禾苗往上长,百草盘芽永不生

……

也有在动工前由歌师先说一段吉利话或机智诙谐的短语,让人们在笑声里开始一天的劳动。此后依次唱早歌、饭歌(包括早饭午饭后的歌)。有的在饭前“请土地”,以求神灵护佑。“请土地”的歌为:

山中锣鼓响沉沉,歌郎要请土地神;

谁说山中神灵少,八十公公哪路神

……

饭歌之后是太阳歌、歇气歌(烟歌)、花歌、学堂歌、茶歌、扬歌、风流歌……直到收工歌。如若早上唱了“请土地”,收工前就得唱“送土地”,颇有原始宗教的意韵。有一种收工歌用的比兴手法,很巧妙,不直接唱做活路的人,借喻的是道法高深的神:

天上李老君,手拿铁拂尘;

上山除邪魔,下地收妖精;

收了旗子点了兵,千军万马转回程。

收工歌又叫靠船歌,此歌一唱完,即刻收工回家,一天的活路就算结束了。这是马边“打鼓草”的程序。

“打鼓草”和其他民间文学作品一样,也有着鲜明的认识作用、教育作用、实用作用、娱乐作用及审美作用。从审美角度看,它是一种艺术品。千百年来,广大群众在现实社会中是按照美的标准来创造这独具特色的口头文学的,大多是集中了人民智慧的优秀之作,这到了思想性和艺术性的和谐统一,有着较高的艺术审美价值。例如:

太阳出来三丈三,照到马边苦竹山;

苦竹开花不结籽,黄连开花苦心肝;

太阳出来照北坡,照到北坡姊妹多;

兄弟多来好喝酒,姊妹多来好唱歌。

太阳出来似火烧,奴在后檐晒花椒;

花椒晒得大张口,晒断到我郎好心焦。

——《太阳歌》

还有唱谜语的:

远看峨山山不在;西家女子谁不爱;

口内有口说不出,法海旁边水不待。

谜底:我要回去

虎头牛尾腰是羊,连头带尾丈二长;

二十四匹肋巴骨,猜到就吉祥吉祥。

谜底:皇历

四川的打鼓薅草内容丰富多彩,表现形式也独具特色,它有头有尾、有说有唱,而且曲牌众多,悠扬动听,有独唱、合唱、接唱、对唱。代表性的如马边“午时歌”《吃了饭来乐逍遥》,犍为的“花台头号”《扫了花园彻花台》,沐川的“烧烟歌”《喊声烟头点火来》等,生动活泼,美不胜收,算得是民间文化的闪光点。如果说我们民族的精神思想的传统在精英和典籍文化里,那么,我们民族的情感与个性,便由民间文化鲜明而直接地表现出来,一如马边“打鼓草”一般。

现供职于马边广播电视局的陈远先生,20世纪80年代便投身于民族民间文学的普查、搜集、整理和研究,是完成马边县民间文学三套集成(民间故事、民间歌谣、民间谚语)的中坚力量。本书是陈远在搜集到的上百万字的原始资料中整理出来的。

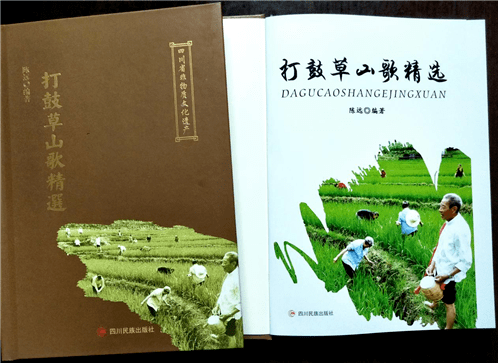

陈远编著《打鼓草山歌精选》( 图片来源:马边新闻网)

除“打鼓草”外,还有马边民间故事、民间传说近四十篇,都有较高认识价值和审美价值。如《支格阿洛的传说》,是对彝族民族英雄的颂扬;《左拉盗宝》《六岁神童惹迪琐夫》《一颗豆子换回一个妻子》,都是有特点的彝族民间故事和传说,有厚实的民族文化内涵。这些作品,是陈远多年艰苦的奔走在大山中,栉风沐雨、筚路蓝缕、忘我采拮民间文化的一枝一叶的辛勤结晶。

认真排练(图片来源:四川经济网)

如今已很难在田野见到马边“打鼓草”了。又岂只是“打鼓草”呢?由于种种历史偏见,民间文化并没有得到足够重视,甚至也没有处在与精英文化同等位置上,它们大多只是凭借口传心授,以相当脆弱的方式代代相传,其生存方式是自生自灭的。随着工业化和城市化的加速,原有的农耕文化架构下的一切文化形态和方式都在迅速瓦解与消亡。就文化而论,全球化的冲击首当其中的是处于消解过程中的民间文化,而民间文化一旦消失,便不具备再生的能力。从这一点来说,陈远先生在“中国民间文化遗产抢救工程”启动之时出版《乡音·乡情·乡韵》,就有着不同寻常的积极意义,是拾起了一串落在小凉山的明亮的珍珠。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:郑自谦(乐山民间文艺家协会副会长)

供稿:中共乐山市委党史和地方志研究室

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册