作为“经”的《诗经》 ——从《毛诗传笺》谈汉代《诗经》诠释

边家珍 徐瑛子《光明日报》( 2021年10月23日 11版)

《毛诗正义》

《诗经名物图解》中的芍药 资料图片

《诗经》

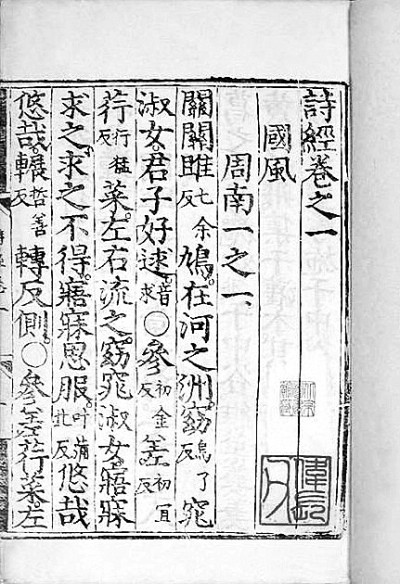

《诗经》

学生常问:儒家何以兴盛?我回答:“有经学教材,是儒家得以发展的重要因素。”所谓经学,即儒家学派在经典的诠释中,注入了自己的学说、思想,为己所用的学问。

我以《毛诗传笺》中的《郑风·风雨》为例来说明之:“风雨凄凄,鸡鸣喈喈,既见君子,云胡不夷?风雨潇潇,鸡鸣胶胶。既见君子,云胡不瘳?风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜?”今人多视此诗为恋人相会之诗,而《小序》云:“《风雨》,思君子也。乱世则思君子不改其度焉。”《郑笺》:“喻君子虽居乱世,不变改其节度……鸡不为‘如晦’而止不鸣。”这里运用了《诗经》学常见的比附方法,讲到此诗对人有一种特别的感发作用,喻君子虽生于乱世而呐喊不已。毛诗的讲解,自有其积极意义在焉,并在文学史、文化史上产生了重要的影响。后世文人学者援引《风雨》一诗多用《毛传》《郑笺》之意,例如,《南史·袁粲传》载,“愍孙峻于仪范,废帝倮之迫使走,愍孙雅步如常,顾而言曰:‘风雨如晦,鸡鸣不已。’”(袁粲,初名愍孙,后改名。)南朝梁简文帝《幽絷题壁自序》云:“有梁正士兰陵萧世缵,立身行道,终始如一。风雨如晦,鸡鸣不已。”(《梁书·简文帝本纪》)吕光遗杨轨书曰:“陵霜不凋者松柏也,临难不移者君子也。何图松柏凋于微霜,而鸡鸣已于风雨。”(《晋书·吕光传》)

与这一诠释脉络遥相呼应,毛诗所释读《风雨》中的“乱世君子”形象,在近现代民族危机深重的年代,亦成为其时知识分子的某种精神力量与文化支撑,“风雨鸡鸣”寄寓着他们的民族情绪、家国之思。如李叔同“沉沉风雨鸡鸣夜,可有男儿奋袂来”(《东京十大名士追荐会即席赋诗》之二),柳亚子“盲风晦雨凄凄夜,起读先生正气歌”(《题张苍水集》)。著名画家徐悲鸿的《风雨鸡鸣图》,画中的那只雄鸡,站在峭立的石头上仰天长鸣,画左上题:“风雨如晦,鸡鸣不已,既见君子,云胡不喜。丁丑始春,悲鸿怀人之作,桂林。”题诗取自毛诗《风雨》篇,1937年(丁丑),日本加紧对中国的侵略,画家借“风雨鸡鸣”的诗意,来抒发自己的“乱世则思君子不改其度”的思想感情。陈子展认为《郑风·风雨》一诗的积极意义在于鼓励人之为善不息,不改常度,造次不移, 临难不夺。(《诗经直解》)由此可见,毛诗学对古今文人在为人处世、精神气象上的重要影响。

《毛诗传笺》对某些诗篇加以比附,这也是汉代的《诗经》教学内容及动机所决定的。朱自清认为:“‘诗三百’原多即事言情之作,当时义本易明。到了他们手里,有意深求,一律用赋诗言志引诗的方法去说解,以断章之义为全篇之义,结果自然便远出常人想象之外了。”(《诗言志辨》)例如《邶风·简兮》,毛、郑就用儒家学说对此作了必要的引申:“简兮简兮,方将万舞。日之方中,在前上处。硕人俣俣,公庭万舞。有力如虎,执辔如组。左手执籥,右手秉翟。赫如渥赭,公言锡爵。山有榛,隰有苓。云谁之思?西方美人。彼美人兮,西方之人兮。”《小序》云:“《简兮》,刺不用贤也。卫之贤者仕于伶官,皆可以承事王者也。”《毛传》:“武力比于虎,可以御乱;御众有文章,言能治众。动于近,成于远也。”毛诗以为贤者虽然仕于伶官,但都可以承担王事,并认为能御乱、能治众,有动于近、成于远之德才。《郑笺》:“硕人有御乱御众之德,可任为王臣。”《郑笺》也认为,硕人既有御乱和御众之德能,完全可举荐为王臣。这本是一首赞美表演“万舞”的舞师的诗,而《毛诗传笺》把儒家的举贤授能之学,移置到这篇诗歌中了。

与《诗经》学的比附一样,赋法亦是经学的重要组成部分。《毛诗传笺》所记史事,其上起自周族始祖后稷事迹(《大雅·生民》),其下至于陈灵公之事(《陈风·株林》《陈风·泽陂》),总体时间跨度相当长。《毛诗传笺》中有很多内容是可信的,有其历史真实性,作者毕竟离《诗经》产生的时代较近,一些史实或传说尚有流传。《毛诗传笺》所记部分史事,可与《左传》《史记》等记载相互印证。如《毛诗传笺》释读《郑风》之《将仲子》《叔于田》《大叔于田》《遵大路》四篇,即反映了《左传》“郑伯克段于鄢”之事。又如《秦风·黄鸟》,《小序》云“《黄鸟》,哀三良也。国人刺穆公以人从死,而作是诗也。”《郑笺》云,“三良,三善臣也,谓奄息、仲行、鍼虎也。”《史记·秦本纪》载:“缪(穆)公卒,葬雍,从死者百七十七人。秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎,亦在从死之中。秦人哀之,为作歌《黄鸟》之诗。”

再如《卫风·河广》:“谁谓河广?一苇杭之。谁谓宋远?跂予望之。谁谓河广?曾不容刀。谁谓宋远?曾不崇朝。”《小序》:“《河广》,宋襄公母归于卫,思而不止,故作是诗也。”《小序》虽然语焉不详,但提到了诗的作者为宋襄公母,思念不止而作此诗。陈奂说:“当时卫有狄人之难,宋襄公母归在卫,见其宗国颠覆,君灭国破,忧思不已;故篇内皆叙其望宋渡河救卫,辞甚急也。未几,而宋桓公逆诸河,立戴公以处曹,则此诗之作,自在逆河以前。《河广》作而宋立戴公矣,《载驰》赋而齐立文公矣。《载驰》许诗,《河广》宋诗,而系列于《鄘》《卫》之风,以二夫人于其宗国皆有存亡继绝之思,故录之。”(《诗毛氏传疏》)陈奂认为《河广》是宋桓夫人希望宋桓公渡河救卫的诗,故言辞甚为急切。《左传》闵公二年记有许穆夫人赋《载驰》一事,曾予以彰显其爱国精神,依《毛诗传笺》的诠释,此诗也可视为《载驰》的姊妹篇,宋桓夫人也无疑是爱国女诗人。若不是毛诗记录,我们怎么也想不到这一点。朱熹《诗序辨说》云:“诗之文意事类可以思而得,其时世名氏则不可强而推。故凡《小序》,唯诗文明白直指其事,如《甘棠》《定中》《南山》《株林》之属,若证验的切,见于书史,如《载驰》《硕人》《清人》《黄鸟》之类,决可为无疑者。其次则词旨大概可知必为某事,而不可知其的为某时某人者,尚多有之。若为《小序》者,姑以其意推寻探索,依约而言,则虽有所不知,亦不害其为不自欺,虽有未当,人亦当恕其所不及。”《毛诗传笺》所言史事,不少记载有证可考,而不可确定者尚有甚多,这一事实是客观存在的。

毛诗虽然属于经学,但是也注重感情的抒发,具有文学性。《诗大序》说的“情动于中而形于言”;“国史明得失之迹,伤人伦之废,哀刑政之苛,吟咏情性,以风其上”;“故变风,发乎情,止乎礼义”等,都将或美或刺的感情抒发置于诗篇的重要地位。就我们所熟悉的篇子而言,毛诗《小序》及《郑笺》的解释如下:“《甘棠》,美召伯也。召伯之教,明于南国。”“《谷风》,刺夫妇失道也。卫人化其上,淫于新昏,而弃其旧室,夫妇离绝,国俗伤败焉。”“《新台》,刺卫宣公也。纳伋之妻,作新台于河上而要之,国人恶之而作是诗也。”“《载驰》,许穆夫人作也。闵其宗国颠覆,自伤不能救也。卫懿公为狄人所灭,国人分散,露于漕邑。许穆夫人闵卫之亡,伤许之小,力不能救,思归唁其兄,又义不得,故赋是诗也。”《溱洧》,《郑笺》说:“仲春之时,冰以释,水则涣涣然。”“士与女往观,因相与戏谑,行夫妇之事。其别,则送女以芍药,结恩情也。”就《雅》诗而言,诸如:“《节南山》,家父刺幽王也。”“《鹿鸣》,燕群臣嘉宾也。既饮食之,又实辟帛筐篚,以将其厚意,然后忠臣嘉宾得尽其心矣。”这些作品在读者看来,无不是“情动于衷”的,也正是读者的阅读,赋予了作品以无穷的意义,从而让一部作品一代又一代地传承不止;读者的“期待视野”不仅源于已有的文学阅读,包括已有的文学主题与文学形式的记忆,这种期待视野还隐含着全部历史文化的记忆。

不能不指出的是,毛诗的作者出于教学动机等需要,而将《周南·关雎》说成是什么“后妃之德也……是以《关雎》乐得淑女以配君子,忧在进贤,不淫其色,哀窈窕,思贤才,而无伤善之心焉”,显然不顾诗篇的本义,比附得太过,让人心生反感。而且,此诗还排在《诗经》的首位,学生最先接触到的就是这首诗,给人的印象特别不好。一般说来,毛诗在开头《国风》部分讲比附的较多,而后面的《雅》《颂》部分则明显较少,只是在内容上《郑笺》仍有不少比附,如《小雅·十月之交》之“高岸为谷,深谷为陵”,《郑笺》云:“易位者,君子居下,小人处上之谓也。”这也是有些坚持读完的人能够比较认同毛传的原因。

《诗经》是“诗”,是原始先民的古老歌谣集;而作为“经”,《诗经》更有着建构、传承中国乃至东亚文化圈的主流文化精神与意识形态的意义。钱穆说:“故向来经学家言《诗》,往往忽略其文学性,而以文学家眼光治《诗》者,又多忽略其政治性。遂使《诗》学分道扬镳,各得其半,亦各失其半。”(《读〈诗经〉》)郑振铎把《诗经》注疏比作“重重叠叠的瓦砾”,而《毛诗序》“是一堆最沉重、最难以扫除,而又必须最先扫除的瓦砾”。(《读毛诗序》)不可否认,《毛序》《郑笺》以经学论《诗》,过于强调诗篇的政治性,的确压抑了诗歌的文学特性;但在当时的历史文化语境下,这样的解读方法有其正当性和合理性。《毛序》《郑笺》自觉担负起了传播儒家伦理、和谐人际关系、重建社会秩序的历史责任,将先秦儒家所崇尚、所宣传的礼乐教化贯穿于诗解之中,伴随着《诗》的传播而行使“化下”“刺上”的双重职能。《毛诗传笺》偏重美刺、多有附会的解诗方式,在某种程度上确实偏离了诗歌本身的审美属性、表现内涵,如今看来也未免迂腐牵强;但以历史的眼光来看,《毛诗传笺》对《诗经》文本的这种“误读”“曲解”恰有其必然成因与重大意义,并在漫长的发展过程中对中国文化特质、中国人的精神品格产生深远影响。

总之,从经学立场来说,《毛诗传笺》等著作通过对经典文本的诠释解说,呈现出历史意识、理性色彩、哲学涵摄力,形成了独特的诠释传统。中国古代文学史是立体的,是由作家作品的历史与诠释史、接受史等诸多因素积淀而成的,两千多年中,《诗经》作为“经”的意义与价值,实际上远远超出其纯粹作为“诗”的意义与价值。

(作者:边家珍 徐瑛子,分别系山东大学文学院教授、山东大学文学院博士生)

用户登录

还没有账号?

立即注册