科技名词“中国味”的战略考量 ——从钱学森给VR的译名“灵境”谈起

张晖 裴亚军

《光明日报》( 2021年12月26日 05版)

图片由上海交大钱学森图书馆提供

图片由上海交大钱学森图书馆提供

图片由上海交大钱学森图书馆提供

钱学森 资料照片

在近日揭晓的“汉语盘点2021”评选结果中,“元宇宙”当选年度国际词,足见这一词语的热度。就在不久前纪念钱学森诞辰110周年时,关于钱学森曾给VR(虚拟现实)命名“灵境”的话题也引发了热议。“元宇宙”译自英文metaverse,是英文meta(原意“超越”,计算机领域译为“元”)和universe(宇宙)的缩合词。Metaverse源自美国科幻小说《雪崩》,该小说描述了一个名为Metaverse的虚拟世界,人们只要通过公共入口连接,就能以虚拟化身进入其中,开启有别于现实世界的另一种人生。

审视各界描绘的“元宇宙”蓝图,现实世界与虚拟世界相互映射、相互作用是其典型特征,VR是其不可或缺的关键技术。近日,上海交通大学钱学森图书馆披露,著名战略科学家钱学森先生在20世纪90年代初给VR取过的一个名字,“灵境”。其实,他还在同一时期陆续命名了“遥作”(teleoperation)、“遥触”(telesensation)、“遥知”(teleperception)、“遥在”(telepresence)、“信息环境”(cyberspace)等。如果将这组新概念有机结合在一起,恰似一张“元宇宙”的蓝图。而这张蓝图,钱学森在30多年前已经绘就。

对“灵境”的八年执着

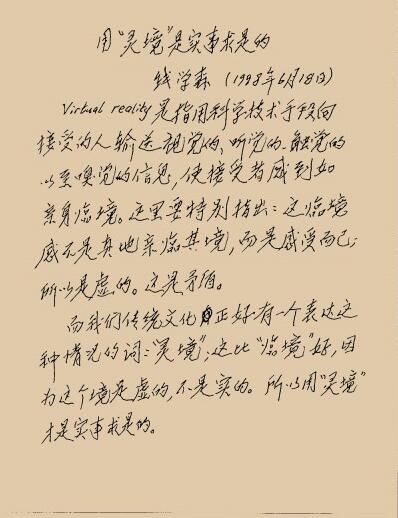

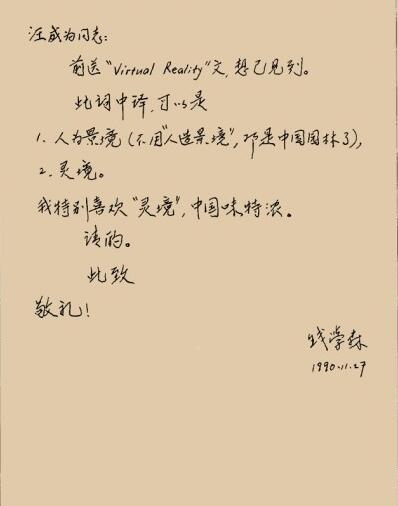

钱学森是一位相当重视科技名词定名的大家。1990年11月,钱学森在写给时任“863计划”智能计算机专家组组长汪成为的信中,首次提出了VR的译名建议:“人为景境”或“灵境”,并强调“特别喜欢‘灵境’,中国味特浓”。1998年6月,钱学森回函全国科学技术名词审定委员会(简称“全国科技名词委”),在比较“临境”与“灵境”之后,认为“用灵境是实事求是的”,最终推荐了“灵境”。不为人知的是,在这两封信之间的8年时间里,他还在写给科研工作者、期刊编辑部、语文工作者以及自己亲人的10余封信件里提到并热情推介他为VR创造的这个新名字——“灵境”。

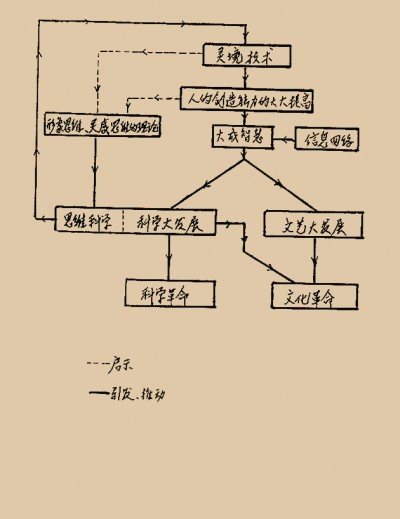

尽管当时“灵境”没有在学界使用开来,但这个名词显然已极大地触发了钱学森这位战略科学家丰富无比的想象力。1994年10月,他在给戴汝为、汪成为、钱学敏等三人的信中提道:“灵境技术是继计算机技术革命之后的又一项技术革命,它将引发一系列震撼全世界的变革,一定是人类历史中的大事。”他还随信附了一张他畅想的蓝图:由“灵境技术”触发“形象思维”和“灵感思维”,推动“创造能力大提高”,而“大成智慧”和“信息网络”推动“科学大发展”与“文艺大发展”,甚至引发“科技革命”等。

钱学森给VR取名“灵境”,与他对科技名词“中国味”的“执念”有关。1993年8月他致信朱光亚时提到,“译词应汉语化,带点中国味。”1994年5月和9月,他两度致信汪成为时提到:“以前人们直译为‘虚拟现实’”,就“太没有中国文化味了”,“外文名词中译,的确要慎重,总该从中显示出中华几千年的文化。……我们是爱国的呀!”同年11月,他致信杨春鼎:“我总认为我们国家是有自己的文化传统的,外文名词不能直译,那样没有中国味,要中国化!”

据笔者考察,“古语”中对“灵境”有3种解释:一指“奇妙的境界”,见柳宗元《界围岩水帘》:“灵境不可状,鬼工谅难求”,形容鬼斧神工的瀑布风光;二指“虚幻的境界”,如纪晓岚《阅微草堂笔记》提到《纪梦十首》中有:“灵境在何处,梦游今几回”;三指“少人的境界”,如《入唐求法巡礼行记》描绘唐武宗会昌四年毁佛后寺庙门可罗雀的凋敝景象:“四处灵境,绝人往来,无人送供。”很难说钱学森锁定了某一种解释,而更像是综合选取了“灵”所具有的“虚幻”与“奇妙”义,与“境界”义的“境”组合,形成了叠韵词“灵境”。“灵”与“境”是偏正结构,语义上一虚一实,构词巧妙。

在钱学森的心目中,“灵境”不是没有遇到过挑战。1994年5月,他致信汪成为时提道:“我建议用带诗意的‘灵境’。我现在想这又可能太‘文’了点。……‘临境’音同‘灵境’,但更通俗易懂,有其优越性。”的确,VR技术是虚拟和现实的结合,人在虚拟世界里能获得如临现实的真切感受,而二字格的“临境”同样语出经典——“身临其境”。最终,虽然钱学森“因为这个境是虚的,不是实的”而放弃了“临境”,但毕竟也没有将“临境”归为完全没有“中国味”的词。

“灵境”因何没被采纳

全国科学技术名词审定委员会是国务院批准成立,代表国家授权审定公布名词的权威机构。为了确保科技名词定名的权威性和通行度,全国科技名词委原则上会尽可能采纳当时专家共识度更高的定名意见。科技界当时未就“灵境”这个定名形成广泛共识,是这个当下备受推崇的科技名词在当时没有被国家采纳为规范名的主要原因。

VR的中文名,仅1996和1997年的《光明日报》就载有“虚拟实在”“临境”“虚实”“电象”“虚拟境象”以及“灵境”等。全国科技名词委主办刊物《科技术语研究》(现名《中国科技术语》)在1998年创刊伊始就专门开辟专栏讨论VR的中文规范名。当时学界的近20种译名建议,包括“虚拟现实”“虚拟实境”“虚拟实在”“虚拟境像”“零境”“临境”“拟真”“拟实”“拟境”“虚实”“幻真”“幻境”“虚境”“虚真实”“虚现实”“犹真现实”等。当时参与专栏讨论的专家阵容强大,但也众说纷纭。比较典型的定名意见包括钱学森院士的“灵境”,汪成为院士的“虚拟现实”或“灵境”,何祚庥院士与金吴伦的“虚拟实在”等。胡启恒院士对“灵境”提的三点保留意见比较有代表性:“与英文原意相距太远”,“可能引起现代科学技术里头已经产生了玄妙而神异的境界的误解”,“无法应对大量同族名词”。

当专家们对某个定名意见存在较大分歧时,往往备选方案中共识度更高的定名意见(如“虚拟现实”)就会在讨论中胜出,被国家采纳,成为全国各科研、教学、生产、经营和新闻出版单位遵照使用的规范名。

科技名词的“中国味”

钱学森创造的汉语科技新词很多,他曾这样评价自己:“外文名词中译,的确要慎重,总该从中显示出中华几千年的文化。我在这方面是在不断努力,有成功的,如:激光、航天、航天飞机、空天飞机,也有失败的,如我原建议‘黑洞Black Hole’译为‘陷光星’。”钱学森在书信中谈及对科技名词定名的意见时,常常提到“中国味”“中国风味”“中国文化味”“中国化”“汉语化”“中国文化传统”“中国范”等字眼。他非常希望中国的科技新名词能更好体现中华科技文化传统和中国语言文化传统。

钱学森所提倡的科技名词“中国味”,与全国科技名词委科技名词审定原则中的“中文特性”原则异曲同工。该原则位列于“单义性、科学性、系统性、协调性”等原则之后,与“国际性”原则并列,意在强调科技名词定名要符合中文特点,善用体现中华传统文化和中文特点的科技名词来表达科技概念,如天文学名词“Venus”“Jupiter”定名为“金星”“木星”而不是“爱神”“大力神”。此外,近30年来全国科技名词委组织海峡两岸科技专家共同为新元素定名,采用既有古字中选择或者新造形声字的方法,如115-118号元素的中文名“镆”“见图①”“见图②”“见图③”等,也是中文特性原则的另一种例证。

科技名词有科学技术和语言文字双重属性,而科技发展水平和语言表达能力在共同影响着一个国家科技语言的国际地位。钱学森在引领科技创新发展时,总念念不忘及时为新概念创造好的中文名,他创造的诸多经典命名为这些前沿科技概念的迅速普及发挥了不可估量的重要作用。笔者呼吁,在新时代建设科技强国的伟大征程中,中国科学家除了埋头钻研科技创新以外,还应该多花点心思给科技新概念尽早取个好名字。与此同时,在科技领域自信地用中文交流,在科技期刊自信地用中文撰写文章,充分发挥中文术语的独特魅力,讲好中国的术语故事,也都应该成为新时代中国科技界增强文化自信,推动中国术语走出去,进而把握世界科技话语权竞争主动性的战略自觉。

优化科技新词的定名

30多年过去了,“元宇宙”突然异常火爆,而钱学森的译名“灵境”也随之重归大众视野,备受推崇。这一现象触动我们思考,如何引导科学家群体在新概念尚未固化时形成相对合理的推荐性意见?如何优化科技新词的定名工作?在世界科技话语权竞争愈演愈烈的当下,这恐怕已经是一个不容回避的时代课题了。

笔者认为,一方面国家要从体制上保障在科技规划和项目实施中同步关注科技新词定名及发布试用工作,为国家将科技名词工作向科技前沿纵深推进,从科技创新的源头上把好新概念的入口关,及时掌握科技新概念的定名主动权创造积极条件;另一方面,要在广大科学家群体中发现一大批活跃在科技一线,兼具科学技术素养和语言文字素养,擅长科技概念命名及科学普及工作的高层次专家,及时发现、研究并推进科技新概念的及时命名与推广普及,各有关单位也应将科学家群体参与科技名词工作的贡献纳入国家和单位对科技人才的评价体系。

近来,以“灵境”为代表的科技名词命名理据的本土科学文化来源,在很大程度上引起了全社会的广泛共鸣。而钱学森或许是受到“灵境”的启发,形成了关于“形象思维、灵感思维”的思考,进而产生了关于“思维科学”与技术引发“科学大发展”“文化大发展”的战略构想。由此来看,在科技前沿领域与核心概念层面,科技名词定名的战略意义不容小觑。我们需要更深刻地领会钱学森先生在孜孜以求科技名词“中国味”时,那举重若轻的战略考量和对中华传统历史文化深沉的爱。

(作者:张晖、裴亚军,分别系全国科学技术名词审定委员会事务中心副主任、主任)

用户登录

还没有账号?

立即注册