【人文地理】王怀林 ‖ 打开康巴之门(54):重新认识西部文化——兼论文化资源的转化问题(代后记)(中)

编者按自5月26日起,“四川省情网”及“方志四川”新媒体矩阵(微信公众号、人民号、澎湃号、头条号、搜狐号、企鹅号)推出中国作家协会会员、四川省康藏研究中心特聘研究员王怀林先生的《打开康巴之门——横断山腹地人文地理》,敬请关注,并欢迎在文尾“写留言”处留下您的读后感言!

重新认识西部文化

——兼论文化资源的转化问题(代后记)

2

西部文化的内容和特征

西部地区不仅有广阔的地域和悠久的历史,而且拥有丰富多彩的文化资源。西部地区是华夏文明的重要发源地,也是中国革命的重要发祥地。西部地区又是我国少数民族及其文化的集萃地,这里生活着50多个少数民族,几乎包括了我国所有的少数民族。西部地区拥有的历史文化资源和民族文化资源,是中华民族文化的重要组成部分,也是西部大开发的重要组成部分。应该充分重视这些得天独厚的资源优势,加强对它们的抢救、保护、涵养和合理利用,建立良好的民族民间文化生态环境,为推进西部大开发作出贡献。

为保证文化在内涵和外延上的统一性,本文所谈的西部文化,从地域上说,并非完全与西部大开发所指的12个省市区的行政区域范围相重合,而主要是指具有与汉族文化相比有自身鲜明特征的西部民族地区文化。包括陕、甘、宁、青、新、藏、云、川行政区域内散居或聚居着51个少数民族、占西部土地面积的80%以上、西部总人口30%的地区。

从上述狭义的文化概念看,文化的精神生产能力和精神产品是其中的核心因素,就这一意义讲,西部经济落后,而西部文化并不落后,其文化资源的富集度堪与自然资源相媲美。

首先,从精神产品的生产能力来看,西部是中华文明的摇篮,具有深厚的历史文化底蕴和自强不息的精神。

这里不仅有世界屋脊青藏高原,它是哺育四分之一人类、滋润亚洲大陆的万古渊源,是中华民族母亲河黄河、长江的源头,是中华民族生息繁衍的天然屏障,是中华民族的伟大摇篮。西部有丰富多样的民族文化,瑰丽珍奇的遗址文物,多少显学、绝学、强学从这里走向世界,多少思想、精神从这里向四周辐射。西部以元谋人、丝绸之路、茶马古道、敦煌艺术、布达拉宫、西夏文明等闻名于世,从炎黄传说、夏商周开元到六朝古都的西安,都产生于西部这块神奇的土地,是中华民族的发祥地及中华文明的根脉之一。即使今日,西部文化仍以其历史文化、民族文化、生态文化、多元文化和革命文化等的民族性、多样性、国际性等特征而风采依然。

航拍青藏高原(图片来自网络)

西部游牧民族不仅将自己民族的强悍精神彪炳于世,其对中原民族精神面貌的改写和政治版图的拓展,为中国文化的更新延续和中华民族的发展壮大作出了巨大贡献。在中国历史上,北方游牧民族曾对中原地区进行过三次大规模的冲击,但冲击的结果却是民族间一次比一次程度更高的融合,这如同孝文帝迁都一样,说明中国疆域之内各族(王朝)的版图变迁是与西部民族的作用紧密相连的,他们同其它民族一道共同推动了中国的发展和强大。

西部文化精神相对于中原文化而言,有着十分鲜明的共同特征。

一是强悍进取的英雄主义和达观豪放的浪漫主义精神。

从我们西部民族的祖先身上,俯拾皆是的是强悍、壮阔、雄奇和开放的精神,如羌人的“喜战死,恶痛终”的民族性格;吐蕃战斗时,“前队尽死,后队始进”,所以兵锋所指,往往所向披靡;还有一代天骄成吉思汗;满清八旗军队的骁勇善战等英雄主义和积极进取的精神,还有游牧特色和浪漫精神相结合,轻伦理,重自然,轻观念,重情感,雄浑中透出悲壮,豁达大度、能歌善舞的心理特征和群体性格等。

作为康巴腹心地区的甘孜州来说,主要由此发端的格萨尔文化,就是这种勇敢、豪爽、乐观、坚韧、忠实、勤劳、正义精神的集大成者。

二是神秘内省和坚韧执着的宗教传统。

宗教的影响是复杂而深远的。尽管原始宗教及其宗教狂热对社会经济发展弊多利少,但是,宗教也能够约束人类的行为,推动社会的发展。如历史上十字军东征传播了西方文明,它就是在基督教精神的鼓舞下进行的;在近代基督教经过达尔文等新教改革,其“新教伦理”促进了资本主义的发展。

佛教传入中国后形成了汉传佛教和藏传佛教两大传统。汉传佛教的因果报应和追求来世等教理为中国传统文化注入了思辨、坚韧、出世、虔诚等元素,成为中原文化的有机组成部份。

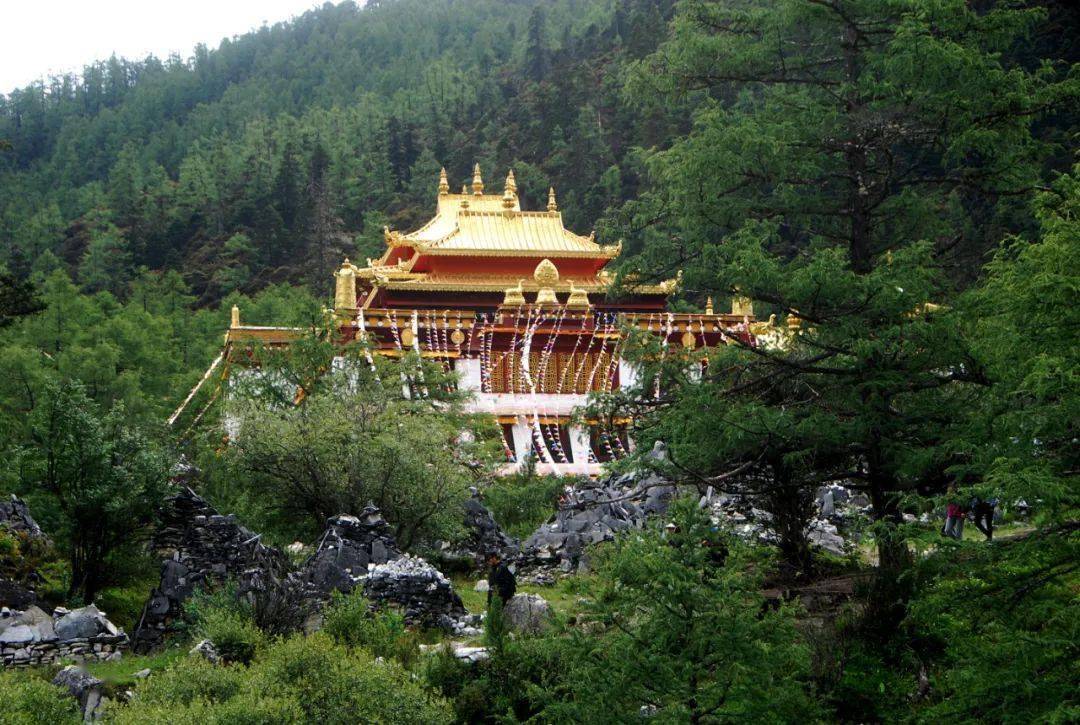

藏传佛教的强烈出世观念和政教合一传统总的说来阻碍了青藏高原的经济社会发展,据美国人戈德斯坦计算,18世纪的西藏喇嘛僧人占总人口大约13%,也就是大约26%的男子出家为僧。中国藏学家李安宅1947年对德格进行的人口抽样研究中,僧侣所占的比例更高。德格地区共有人口11172人,僧侣占到33. 25%,占男性比例50%以上(同样是佛教占支配地位的泰国,出家为僧者只占男性总数的1—2%)。吐蕃时尚有人口800万,建国时西藏自治区仅有不到100万人口了。但辩证地看,它对藏民族的形成,世界观、人生观、价值观的确立,丰富独特文化的创造传承及人与特殊地理环境的适应等方面,仍然是功不可没的。如在文化产品中的创造(如德格印经院、各种风格、金碧辉煌的寺庙建筑),文化因素的积淀和传承(僧侣像中原的士人一样成了文化的传承者),民族性格的形成(坚韧执着、多元开放、达观洒脱)等。

藏传佛教(图片来自网络)

三是开放与内涵丰富的多元文化形态。

由于中国特殊的地理位置,长江、黄河流域的文化是整个东亚地区发展最早的,中原王朝对周边各族各国的态度是与这种地理文化结构分不开的,基本上是一种以同化为目的、以安抚为手段的“教化”方略,而不是采取以占领土地和掠夺财物为目标的侵略政策。这种兼容并包的风范和政治取向使得各种民族文化得以较为完整地保存下来。

如直到今天,西部康区被称为茶马古道的沿线,依然是多民族、多宗教、多文化的共容局面,茶马古道,宛若一个天然的历史文化博物走廊,多姿多彩的人文胜景扑面而来,令人应接不暇。从西汉起,居住在康区大地的众多少数民族和古代族群,随着相互间的经贸往来,文化的碰撞,汉文化、氐羌文化、百越文化、百濮文化相互融合,在此形成了有本土特点的藏文化、汉文化和纳西东巴文化,之后又逐渐融入了外来文化,如西亚文化、印度文化及东南亚文化。

茶马古道(图片来自网络)

康巴文化在文化的多元和开放性上特色尤其突出。一是历史上作为民族文化走廊的多元并包传统;二是宗教文化上由德格发端的几大教派并存,及由此波及在康区形成的包容西方基督教、天主教、伊斯兰教以及汉族的道教、汉传佛教等多元并包的精神。三是民风民俗方面的多姿多彩。特别是由于地缘因素造成的汉文化的巨大影响,如节庆、服饰、通婚等。国际上有一个族际通婚达到10%就表明族际关系比较和谐的理论,而解放前道孚的“团结族”就达到40%。

除此而外,在康巴地区,还有因茶马古道形成的康巴人的商业传统和商业精神。无论是民国时期藏区三大商号之一的芒康邦达昌,还是康定藏汉结合部的锅庄文化,还是当今纵横拉萨和海内外的康巴商人,都给这一地域注入了许多现代气息。

此外,还有以横断山独特地质地貌为基础以及地处汉藏结合部的地缘文化,使得这一区域既封闭又开放:由于高山峡谷的阻隔,虽然自然条件恶劣、交通不便、封闭,但从文化的角度看,反而使得人类演进不同阶段的母系父系文化、部落及部落联盟文化等众多人类“活化石”能够保存至今,这对我们研究社会演进、发展有重要启示和作用。还有嘉绒、木雅、扎坝、鱼通、道孚、西番、查加、瓦须等古族群,成为一个人类学文化宝库;由于境内六江并流,又使之自古以来成为一个民族迁徙的走廊,使得本土的卡若、中路文明,以及外来的大石人、羌人、石棺葬人、蜀人、吐蕃人、西夏人、蒙古人、满人、回族人、汉人乃至西方人及其血统、文化不断进入这一地区,在不断冲突和交融中得以进化和升华,如丹巴的古碉、建筑和服饰,以及不同风格的文学艺术(如驰名中外的康定情歌就是藏汉结合的产物);汉藏结合部的特殊地理位置及不同的治理方式,又造成经济文化的复合性和相对卫藏地区的先进性。

此外,由于横断山独特地貌造成的多样化的地质地貌、自然气候、生物物种等,成为自然天成的自然科学博物馆,以及诸如稻城亚丁、海螺沟冰川和贡嘎山、新路海等奇绝自然风光,还有占四川省三分之一的水能蕴含和丰富矿藏。它们和内涵深厚、包容万千的人文风光一道,形成这一地区人文、自然资源的极大丰富性。

稻城亚丁冲古寺及嘛呢堆(蓬州闲士 摄)

其次,从创造的精神产品来看,西部创造了形神皆备、底蕴深厚、丰富多彩的文化。它们或隐或显,或潜在于西部各族人民的心灵,或具象为各种文化形态。

它拥有世界十字路口——古代欧亚轴心文明的交汇处,有着世界文明遇合交融的历史经济长廊——西北丝绸之路、西南丝绸之路和茶马古道,拥有从西周到盛唐中国若干古代王朝的身影,拥有世界和东方的主要宗教,拥有世界最长英雄史诗《格萨尔王传》,还有堪称世界可持续发展经典工程的都江堰水利工程,以及使旱作文明黯然失色的神秘灿烂的三星堆上古文明,可与“出埃及记”相媲美的西部游牧走廊民族大迁徙、红军二万五千里长征以及二战时阻断日本法西斯铁蹄的抗战大后方。

在语言上,西部地区语言丰富,几乎每个民族都保留有自己的语言,而且语言类型多样,有阿尔泰语系的突厥语族、蒙古语族、满--通古斯语族,有汉藏语系的藏缅语族诸语言,分布有除南岛语系之外的我国境内一切语言系属,堪称语言文化的宝库;

在地理上,雪域文化、沙漠绿洲文化、草原文化;山地文化、平原文化、盆地文化、海洋文化等都毕集于西部,与东部、中部地理文化之单一形成鲜明对比;

在经济方面,狩猎文化、畜牧文化、渔捞文化、旱地农耕文化、水田稻作文化等一应俱全,让人叹为观止;

在民族方面,西部拥有我国5个民族自治区的全部,近50个少数民族世世代代生息于斯,说不尽它们的千姿百态……

尽管由于地理变迁和经济、生态形态的变化,由农耕文化占主导的经济形态相对于游牧文化逐渐占了上风,中国社会的政治经济中心逐渐由西向东移动,西部由于经济发展逐渐落后,以知识和设施形态的文化中心逐渐衰落和边缘化。

由于西部大山的地理阻隔和内地农业民族的文化优越感,过去对中国西北的游牧文化及其影响一直重视不够,他们的辉煌历史和巨大影响大多湮没在西部的漫漫尘沙和高山深谷之中……

近年来随着中华民族多元一体研究的深入和西部开发力度的加强,这一地区的历史文化已开始受到重视,而目前揭露出的真实面貌才仅是冰山一角,其对政治经济文化的未来影响和研究仅仅是初露端倪,前景将会无限广阔。

在甘孜州,有着康东嘉绒文化、情歌文化、锅庄文化为主的多元民族风情文化,康北的康巴文化发祥地、格萨尔和红军文化,康南以人和自然和谐相处、风光秀美的香格里拉文化。其中丰富独特、千姿百态的有形产品如建筑、服饰、绘画、节庆、民俗和无形产品的音乐舞蹈、戏剧说唱、历史文化、典章制度、道德风尚、民间传说等,成为西部文化的一个重要组成部分和先人留下的宝贵遗产。

马尔康锅庄文化旅游节(图片来自网络)

(未完待续)

作者简介

王怀林,藏名王·扎西尼玛,中国作家协会会员,四川省康藏研究中心特聘研究员。自考祖籍西部,母系源鲜卑后裔,故不安份,喜流徙,两次进藏工作而乐此不疲。曾主编或参与主编《中国大百科全书·四川教育卷》《可爱的四川》《香格里拉丛书》《天府英姿》《巴蜀民间节日》等书;有专著《寻找康巴——来自香格里拉故乡的报告》《西部冲击——一个援藏干部的手记》《寻找东女国――从丹巴到泸沽湖的女国文化带》《魅力甘孜》公开出版发行;发表论文、文章50余篇并有获奖。

方志四川 篆刻:殷智

来源:四川省地方志工作办公室

作者:王怀林

用户登录

还没有账号?

立即注册