【人文地理】王怀林 ‖ 打开康巴之门(55):重新认识西部文化——兼论文化资源的转化问题(代后记)(下)

编者按5月26日起,“四川省情网”及“方志四川”新媒体矩阵(微信公众号、人民号、澎湃号、头条号、搜狐号、企鹅号)推出中国作家协会会员、四川省康藏研究中心特聘研究员王怀林先生的《打开康巴之门——横断山腹地人文地理》,到今日发布完毕。感谢王怀林先生用心灵写就的佳作!感谢大家阅读、转发、留言!

重新认识西部文化

——兼论文化资源的转化问题(代后记)

王怀林

3

弘扬西部文化精神 加快文化资源转化

鲁迅曾说,“一个国家的历史与文化,指引着这个国家的未来”。

正如西部崛起后的美国才是一个强大的国家一样,中国西部的稳定和合理开发,将使中国更加强大。

为此,必须坚持先进文化的前进方向,建设好社会主义的西部文化,为西部大开发提供重要的精神动力和智力支持。同时,在新形势下,西部文化本身就是一个重要的开发资源,甘孜州委在“1563”发展战略中将民族文化产业作为支柱产业打造,为如何弘扬西部文化精神,加快文化资源转化提出了要求。

甘孜风光(图片来自网络)

首先,在文化的精神生产能力上,我们要继续深入发掘和弘扬上述西部文化精神,特别是康巴文化精神中多元并包、勇敢坚韧、达观豪放、商业传统等优秀的元素,利用西部民族文化丰富的资源,为民族地区的开放开发提供强大的精神动力和智力支持。

同时,西部文化精神的整理和发掘,不仅对西部文化产品创造有重要意义,对中原文化的构建也将起到十分重要的作用。中国现代人文精神的构建有三大来源:一是传统文化,二是马列主义文化,三是西方文化,如何把这三者合理整合,以构建我们新的文化精神非常重要,但过去我们在谈传统文化时却主要是指中原汉族文化。

从西部我们可以找回强悍的英雄主义、浪漫主义、多元文化的博大胸襟,总体上可对中原文明注入一种新鲜的活力和精神营养,对建立强大的民族精神,以更加进取和健康的心态、精神走向世界大有裨益。

阿坝风光(图片来自网络)

有人对中国有记载以来的历史作过统计,在3000多年的可考历史中,少数民族统治中原的时间占多数。中原农耕文化在强悍的西部文化面前可谓相形见拙。

尽管汉文化也是一种多元文化,但在汉代以后,儒家文化逐渐占据统治地位。由于儒家文化是一种内倾型、自律型文化,其中虽不乏精华,但越到后来,它的消极作用就愈加明显:

一是安于现状,故步自封,不思进取。今天在我们看来,这种文化精神极端缺乏强悍、壮烈意识和深沉高远的终极关怀。且不说道家的含含糊糊的无为哲学和以练丹追求长生不老的奇计淫巧,所谓“在山泉水清,出山泉水浊”;儒家“出则入仕,入则归隐山林”的滑头政治;即使佛教传入,那种思辩能力和苦修精神也被消解,成了“禅宗”的懒惰和油嘴滑舌。

二是外强中干、前倨后恭的“阿Q”精神。中原的文化形态越到后期,由于其生产方式的落后和文化的封闭保守,就愈走向衰落。盛唐,作为中国历史上最耀眼的一颗流星,其版图所及,“东至大海,西逾葱岭,南尽林州(即林邑),北被大漠”。清朝所达到的稳定的最大疆域范围,为今天中国领土加上巴尔喀什湖和帕米尔高原以东,蒙古高原和外兴安岭以南的地区。这样广大的领土,在中原王朝退避政策和现代西方列强的侵略下,纷纷退让求和,割地赔款,使得由西部精神导致的广大地域逐渐丢失。由于100多年帝国主义的侵略和掠夺,中国已有100多万平方公里的领土被攫取,使得今天的中国领土已经不能达到元代、更不能达到清初的时候了。

即使西部民族进入中原,在这种小农生产方式和中原文化的浸染下,也慢慢变得萎靡不振,逐渐衰落。今天我们看来,即使中国在这种封闭的环境下确曾达到当时世界文明的顶峰,但放到当今世界的大背景下,仍然有“夜郎自大”之嫌,何况长期的“华夏中心主义”造成的封闭保守和“酱缸文化”已深入骨髓,这种文化由于对周边文化的排斥和吸纳力,使得即使强悍的西部文化一落入这一“酱缸”,便重蹈衰竭之路。

为此,我们在新时期重新建构中国的人文精神,勿需全从遥远的西方泊来,从我们西部民族的祖先身上,俯拾皆是的是强悍、壮阔、雄奇、浪漫和开放的精神, 这种精神,总体上可对中原文明注入一种新鲜的活力,对中华民族以更加进取和健康的心态、精神走向世界大有裨益。

当然,西部文化精神和观念中也有许多落后的东西,需要我们鉴别和更新。

从文化精神和生产能力上,少数民族干部群众中的极少数人不适应先进事物,不能与时俱进,担心改革开放和社会主义市场经济体制的建立会给本民族带来不利的影响;不能正确对待改革开放和实行市场经济以来我国经济、社会发生的重大变化,思想上有一定守旧倾向,对于外来人员参与本地区的市场竞争心存抵触,担心会阻碍本民族的进步和发展;过分夸大本民族传统文化中优秀的一面,却不能充分认识已经落后于时代发展、需要改革的一面等。

传统文化所具有的滞后性,与现代化进程仍存在众多冲突,特别是生长于自然经济基础上的传统观念,与商品经济大潮格格不入。封闭的保守型思维;平均主义思想;传统的生活方式和风俗习惯,如“穿在银上,用在鬼上,吃在酒上”;浓厚的血缘意识(血统纯正)和地缘观等。

关于民族问题,据估计,世界上约有大小民族2000—3000个,其中百万人口以上的民族300多个,其人口构成全世界人口总数的 96%。而目前世界上只有不到200个大大小小的国家。民族多,国家少,是一个客观事实。这就使得今天世界上的绝大多数国家特别是所有的人口大国都是多民族国家。多民族国家是当今世界国家形式的常态。实际上,除了极少数人口非常少的岛国和内陆国家之外,并没有纯粹的单一民族的国家。

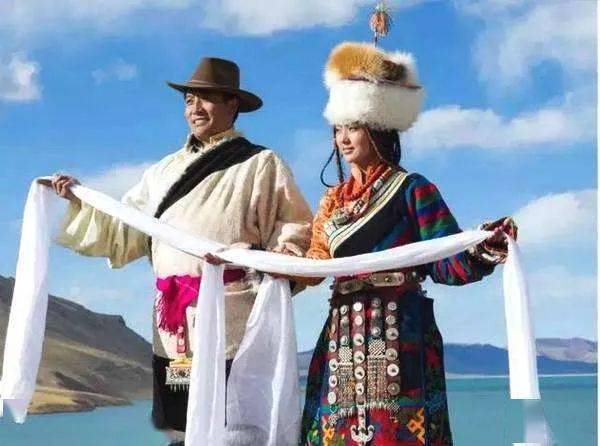

康巴人(图片来自网络)

中国自古以来就拥有众多的民族,在长期的历史进程中,逐渐形成了统一的多民族国家。其和而不同的民族政策和中华民族多元一体格局,保持了中国的长期稳定和发展。中国在从秦代到清代中叶的近两千年时间长期保持了政治军事和文化在世界的领先地位,据美国人肯尼迪统计,16世纪以前,全世界的重大发明有300多项,仅中国就有175项。只是在最近的100多年间,中国才落后了。在新的历史时期,如何树立正确的民族观,以保持中华民族的团结统一,以确保中华民族的伟大复兴和各族人民的长治久安是十分重要的。

关于宗教问题。根据马克思主义的观点,宗教都有一个产生、发展、高潮和演变的过程。宗教的演进过程,一般要经历三个阶段,即自然宗教(古代)——神学宗教(近代)——道德宗教(现代)。当今世界的宗教,与中世纪的宗教相比已发生了很大变化。特别是基督教在黑暗的中世纪神权统治之后,由于经历了“文艺复兴”,人们对自己、对上帝、对自然、对社会都有了新的见解。随后又经历了一系列宗教改革,从体制上推翻了教皇和主教们对世俗社会的神权统治,在教会组织上进行了多次改造,大多已经演变为“现代宗教”。

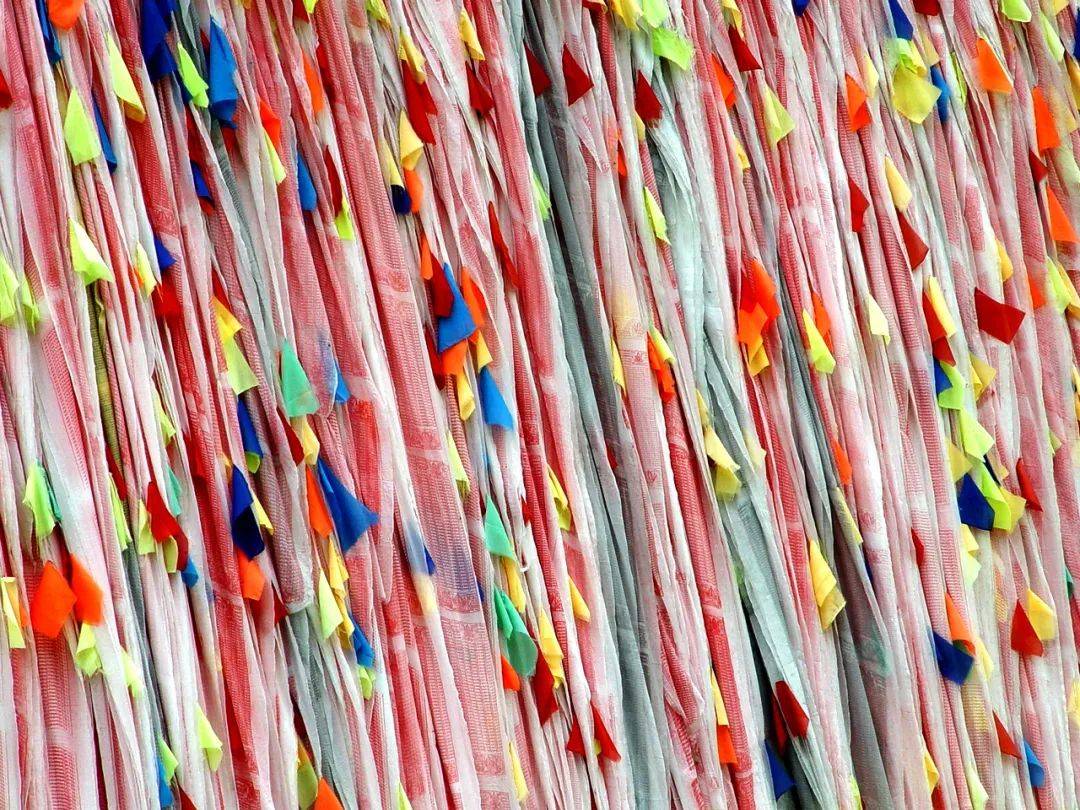

康区独有的玛尼经墙(作者供图)

为此,如何加快藏传佛教的改革进程,促进其加快与社会主义相适应的步伐,更具有十分重大的现实意义。

对建立在传统的生产方式上与市场经济格格不入的落后观念,要加强市场经济理论教育和实践,促其加快更新。

其次,在文化产品的保护和开发上,目前还存在对民族文化的地位和重要性认识不足;对市场经济和经济开发所导致的对传统文化的破坏无所作为,对文化体制改革和文化产业开发认识模糊、行动迟缓等问题。

从文化人类学的观点看,对少数民族文化产品总体上我们要抱着费孝通先生所说的各美其美、美人之美、美美与共、天下大同的态度。但从社会经济发展角度看,我们还必须对文化产品的开发,要重点做好保护、传承、转型、创新、开发等五个方面的工作。为此:

关键在于保护。对文化产品的保护,是开发性的保护还是由它自生自灭,实践证明开发性的保护更利于保护。但开发应有一定基础,只有保护得好,才能使其存活。目前,西部许多民族文化已相当脆弱,在商业旅游等大潮的冲击之下,它们正面临着许多困境。这期间,需动用政策、法律、经济、科技等诸多手段,像保护物种、建立基因库一样保护西部民族文化。如申报文化遗产,建立保护区,进行本底资源调查和整理等。世界文化遗产一旦申报成功,将极大提高遗产所在地的知名度,有利于促进当地旅游业和相关产业。

重点在于传承。能够延续下去的文化才是具有生命力的、可以进行开发的文化。目前,许多地方都在为此进行努力。如格萨尔的申遗,千幅唐卡画建设,建立康巴文化、康定情歌、扎坝文化、嘉绒文化博物馆等,要注意利用现代科技手段将这些文化保护传承下去。

难点在于转型。在以市场经济为中心的西部开发过程中,许多民族的传统文化面临着挑战以及选择,不转型则不能适应,不能适应就不能生存与发展,更谈不上可持续性发展。如文化与旅游的结合,宗教资源如何实现向文化旅游资源的转型,文化产品开发,解决“有品无牌,有牌无品”问题等。

2019年马尔康市第八届嘉绒锅庄文化旅游节上,各族群众跳起欢快的锅庄(四川日报记者 尹钢 摄,图片来源:四川日报)

方向在于开发。民族文化繁荣发展的出路,最终在于加大开发力度。要站在三个文明协调发展的高度,统筹协调文化精神生产能力整理弘扬、精神产品保护开发和建立与市场经济相适应的保护开发机制。民族文化既是神圣不可侵犯的遗产,还是可以开发的资源。民族文化要发扬光大,也需要通过产品开发和市场手段来扩散其影响。

第三,在包括教育、科学、文学、艺术、卫生、体育等方面的知识设施和制度建设上,西部民族地区确实落后于内地,尽管国家长期采取扶持政策,但由于历史的原因,还有一个较为长期的过程。

要进一步完善和落实国家有关发展中西部地区文化事业的各项经济政策,切实加大对西部文化事业的投入,加强西部基础文化设施建设,丰富人民群众的文化生活,不断提高群众的文化素质。同时,在有关扶持政策和制度机制上,如何从承包和输血式的扶持到形成自身的发展能力,也需要作进一步的探索。

现代社会发展证明,经济生产活动越来越离不开思想文化的保障和导航。西部大开发虽然是一场经济战役,但从它所涉及的范围和深度讲,却是关系到整个中国社会发展的千秋工程,必须得到上层建筑的有力保护和支持。经济基础必须得到上层建筑的呵护,上层建筑必须为经济基础的发展提供舆论导向和精神动力。只有这样,一个社会才能健康、快速运转。因此,在西部大开发的历史进程中注意审视和发挥文化的作用,使物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明协调发展,具有十分重要的意义。

藏在神山林里的神秘佛国——亚青寺(图片来自网络)

2004年初,在我7年内第二次进入康巴藏区工作后,面对神奇的山水和热情豪爽的康巴人,我有重新回家的感觉。如果说上一次的援藏还有过客心理的话,那么,这次就必须真正进入角色了。由于甘孜州经济发展还较为落后,财力的匮乏、地域的辽阔和基础设施的落后,从事许多工作的难度大大超过内地。好在我们有丰厚的资源,好在旅游文化等各项事业在飞速发展,作为从事宣传工作的一员,不仅有沉重的责任和新的挑战,更有发展环境和美好明天的激励。感谢这方土地和人们给我以滋养,该书的观点和写作,离不开优秀同道的启发,家人和同事的鼓励,四川出版集团领导和四川民族出版社编辑的支持,――即使两个多月来每天凌晨4、5点钟即起,即使让青春消散在浩如烟海的资料和史籍中,但令人无限欣慰的是,我是为热爱的事业付出,我作了应有的努力。

(全文完)

作者简介

王怀林,藏名王·扎西尼玛,中国作家协会会员,四川省康藏研究中心特聘研究员。自考祖籍西部,母系源鲜卑后裔,故不安份,喜流徙,两次进藏工作而乐此不疲。曾主编或参与主编《中国大百科全书·四川教育卷》《可爱的四川》《香格里拉丛书》《天府英姿》《巴蜀民间节日》等书;有专著《寻找康巴——来自香格里拉故乡的报告》《西部冲击——一个援藏干部的手记》《寻找东女国――从丹巴到泸沽湖的女国文化带》《魅力甘孜》公开出版发行;发表论文、文章50余篇并有获奖。

方志四川 篆刻:殷智

来源:四川省地方志工作办公室

作者:王怀林

用户登录

还没有账号?

立即注册