【红色记忆】从“大融合”新视角探究三线建设的时代价值‖曾宗宾

从“大融合”新视角

探究三线建设的时代价值

曾宗宾

三线建设时期,坚持“全国一盘棋”举国体制,全国各地人、财、物、技术、思想、文化等要素向三线地区转移和“大融合”过程中,相互作用、相互影响,对所在地政治、经济、文化、社会等各领域产生了巨大影响,也影响改变了中国的发展进程与面貌,时至今日仍具有重要意义和价值。为此,本文拟从三线建设特殊时期的“大融合”视角,立足我国三线建设以来的发展现实,分析研究三线建设的时代价值,以期对三线建设有新的思考与启发,并对新时代国家重要战略实施、现代化建设事业发展等有所启示。

一、三线建设时期的“大融合”

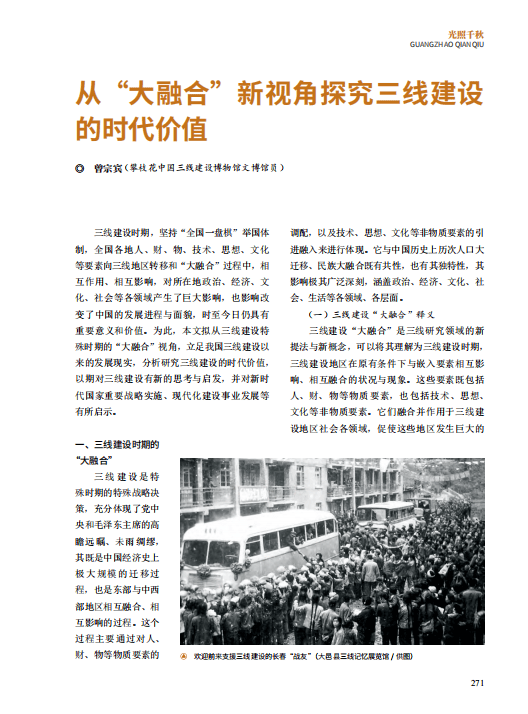

三线建设是特殊时期的特殊战略决策,充分体现了党中央和毛泽东主席的高瞻远瞩、未雨绸缪,其既是中国经济史上极大规模的迁移过程,也是东部与中西部地区相互融合、相互影响的过程。这个过程主要通过对人、财、物等物质要素的调配,以及技术、思想、文化等非物质要素的引进融入来进行体现。它与中国历史上历次人口大迁移、民族大融合既有共性,也有其独特性,其影响极其广泛深刻,涵盖政治、经济、文化、社会、生活等各领域、各层面。

(一)三线建设“大融合”释义

三线建设“大融合”是三线研究领域的新提法与新概念,可以将其理解为三线建设时期,三线建设地区在原有条件下与嵌入要素相互影响、相互融合的状况与现象。这些要素既包括人、财、物等物质要素,也包括技术、思想、文化等非物质要素。它们融合并作用于三线建设地区社会各领域,促使这些地区发生巨大的改变,从而深刻影响我国的历史与发展进程。

(二)三线建设“大融合”的主要特征

三线建设“大融合”发生于三线建设这一特殊时期,具有其独特的时代特征,总结概括主要有:鲜明的政治性与军事性,高度的保密性与纪律性,巨大的差异性与悬殊性,独特的主动性与嵌入性,紧密的依赖性和互助性五大特征。

一是鲜明的政治性与军事性。三线建设以备战为出发点,要与时间赛跑,短时间内在大山深处完成繁重的建设任务。为此,全国上下充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势,在“全国一盘棋”思想指导下,由党中央统筹对全国资源、要素进行动员和调配。在选人标准上坚持“好人好马上三线”,必须政治过硬、业务精湛并经过严格审核过关的优秀人才才能参与到建设之中,充分体现了政治性与严肃性。同时,三线建设重点放在国防军工建设方面,要在我国大后方建成战略防御与战备体系,带有鲜明的军事特征。据相关统计,有68%的企业都是为军工和国防配套服务的。

二是高度的保密性和纪律性。高度保密性和纪律性是三线建设的重要特点,为保密需要,从上至下都制定了严格的保密规定或要求。三线企业一律使用代号,通信联络以代号作为邮寄地址;家人亲属之间也必须严格遵守保密要求。有的城市直接进行更名,有的地名甚至直接在地图上消失,足见当时保密工作的严密性。此外,为迅速推进三线建设,全国三线建设者及相关人员还必须严格遵守政治、思想、工作、组织等方面纪律,以大局为重,绝对服从党和国家安排,团结一致,艰苦奋斗,确保三线建设不打折扣、按计划如期完成。作为三线建设重中之重的攀枝花,其厂矿企业等单位按行业领域分别以一至十五号信箱称呼和代替。重庆涪陵816地下核工程,汇聚几万工程兵官兵和核技术高级人才。他们来自不同岗位,对家人皆施行严格保密纪律。有一对亲兄弟在同一个洞里工作了几年,竟都不知道对方也在,某天在白涛镇上相遇,双方惊得目瞪口呆,却不敢相认。从以上例子足以窥见当时三线建设严格的保密性与纪律性。

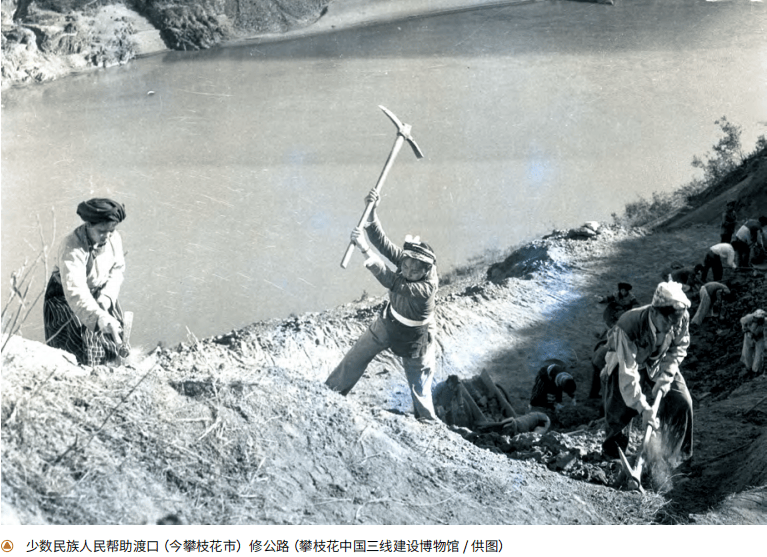

三是巨大的差异性与悬殊性。三线建设主要在我国的中西部地区开展,而支援与参加三线建设的要素与资源主要来自东部地区。两大地区的经济、人才、技术、思想、文化等方面具有巨大的差异性与悬殊性。三线建设充分体现了企业与乡村、发达地区与落后地区、不同民族之间巨大悬殊与差距基础之上的“大融合”,这种差距与悬殊始终存在,但随着三线建设的不断推进呈现不断缩小的趋势。

四是独特的主动性与嵌入性。三线企业因备战需要而建设,在计划经济体制和战备状态之下,通过国家政治力量进行统一组织与调配,是国家意识下的主动性、嵌入式融合行为结果。其遵循“靠山、分散、隐蔽”的选址原则,大多建在比较偏僻、落后且无工业基础的农村与山区,以一种嵌入式的方式短时间落地,与当地融合,形成一种介于城市和乡村之间的特殊社会单元。这种基层社会单元既有别于农村、又有别于城市,在特殊的时代背景存在了较长时间,并形成独特的“厂区文化”“移民文化”。

五是紧密的依赖性和互助性。对于地处僻壤、交通不便的三线企业来说,为适应并扎根属地,非常注意发展厂地融合关系,增进厂地情谊。其主要通过建立劳动力与婚姻关系、农土产品的购销关系以及开展业余活动、服务村民等方式加强厂地融合,增进厂地人民之间的联系与情谊。由于三线企业入职职工普遍存在男性职工多、女性职工少的实际情况,企业内部难以解决男单工的配偶问题,随着年龄的增长,男性职工除选择在老家婚配外,也会选择与当地女性建立婚姻关系;拥有鸡鸭鱼肉蛋、蔬菜、水果等物品的村民与职工家属通过农土产品的购销也会相互产生依赖与联系;三线建厂之前,乡村地区的业余生活较为匮乏,也很少有进城的机会,而三线职工带来了日益丰富的业余生活与设施,给村民创造了便利的条件,双方通过共同开展业余文化生活不断增加接触;同时,为适应三线建设长期需要而建立的医疗、教育、配套设施也为村民提供了更加便捷的生活服务,加深了厂地情谊。

二、“大融合”视域下三线建设的时代价值

三线建设采用“全国一盘棋”举国体制,东部地区大量优质、优势资源与要素不断向三线地区转移、集聚并与当地要素资源相互融合、相互影响,共同致力于伟大的三线建设事业,对我国的软硬实力提升发挥了重要作用,对新时代、新形势下我国的发展建设事业仍体现出重要的时代价值。

(一)三线建设体现了人、财、物等物质要素的“融合”,为我国经济、军事、科技等硬实力的发展具有突出贡献

一是促进三线地区实现了跨越式历史性发展,对区域协调发展与共同富裕的实现意义重大。广大三线地区在三线建设以前由于历史、地理等原因,经济发展较为落后,底子薄、产业少、以农业或轻工业为主,重工业发展严重滞后,许多地区重工业基本为“零”。而三线建设的开展,使东部地区大量优秀先进的人才、技术、设备、资金等物质要素整合融入三线建设地区,将当地潜在发展能力转化为现实生产力,为经济发展注入强劲力量并实现跨越式发展,初步改变了内地基础工业薄弱、交通落后、资源开发水平低下的状况。据统计,从1965年到1980年的16年间,国家在三线地区(不包括广东、广西)累计投资2052.68亿元,共建起2000多家大中型企业事业单位,极大调整了我国的生产力布局,缩小了中西部与东部地区的巨大发展差距,为西部大开发、区域协调发展发挥了重要作用,为共同富裕的实现打下了良好的基础,有许多经验时至今日仍值得借鉴吸收。

二是构筑了比较完整的国防工业与战略体系,为国防和军队现代化发展起到重要促进作用。三线建设以备战为主要目的,国防工业占据绝对优势和主导地位。通过三线建设时期的布局和融入,三线地区先后建成400多个军工企业、80多个国防科研院所,在我国大后方建成包括兵器、航空、航天、船舶、电子和核工业等重要部门在内的比较完整的国防工业与战略后方基地。国防科技工业从常规武器到战略武器的科研、生产、试验体系基本建成,生产能力约占全国的一半。在固定资产投资中,国防工业为280亿元,占比达21.5%,改变了三线建设前52%的国防工业集中于14个百万级以上大城市的不合理局面,极大增强了我国的国防军事实力与战略防御纵深持久能力,筑牢了我国国防和军队现代化发展的坚强底气。

三是科技实力得到显著提升,成为国家发展的有力保障。三线建设是在我国面临严峻局势与困难的局面下开展的。一方面,国际局势严峻,随时有爆发战争的可能性,必须从准备大打早打出发做准备;另一方面,苏联终止对我国的援助,西方对我国实施禁运封锁,国内三年困难时期对社会经济造成较大影响,加之三线建设以“靠山、分散、隐蔽”为选址原则,大多建在深山僻野之中,条件极为恶劣。面对如此情况,党中央调动全国团结一致,增强情感共融共识,提升目标信念感,统筹资源调配,自立自强,自主创新,解决了一系列技术难题,取得了卓越的科技成就,为支撑国家整体实力提升与创新能力培养作出典型示范,并为后续发展打下坚固基础。如:攀枝花钒钛磁铁矿冶炼技术的攻关,解决了国内外尚未解决的难题;1965年首次人工合成结晶牛胰岛素,在当时处于世界领先地位,成为人类揭开生命奥秘迈出的一大步;“两弹一星”的成功研制,使中国国际地位和影响力得到显著提升,正如邓小平在1988年所说:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。上述所举都与三线建设密切相关,都是三线建设的伟大成果,这些伟大的成就与其核心技术成为我国不断迈向社会主义现代化强国的核心保障力。

四是作为特殊时期的资源要素配置与“大融合”,对新时代国土空间规划以及建设国家战略腹地等战略构想的实现具有重要启发借鉴意义。三线建设作为特殊时期的伟大战略决策,统筹考虑了当时的国际形势与国内生产力发展状况,既是生产力与产业结构方面的调整,也是对我国国土空间的优化布局,协调了农业、工业、国防方面的关系,并在空间上进行具体规划实践。其充分考虑了各地的实际,有效整合与发挥了当地的优势,是特殊时期特殊情况下的资源要素配置与“大融合”。结合当前复杂变化的国内外形势,认真研究学习三线建设时期的规划部署及建设成效,无疑对新时代国土空间规划及建设国家战略腹地等战略构想的实现具有重要意义。

(二)三线建设也体现了不同地区文化、思想、制度等非物质要素的“融合”,对我国软实力的提升与发展贡献巨大

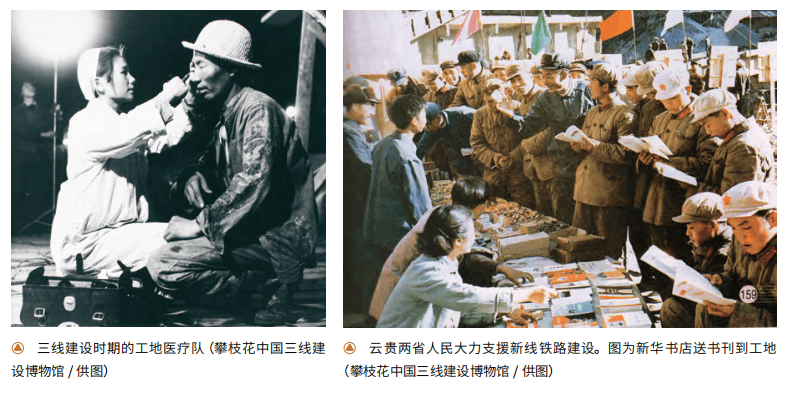

一是带动中西部地区文教体卫事业发展,显著提升了我国的软实力。三线建设时期,大量建设者及其亲属不断进入我国中西部的深山僻野、荒芜之地,并随着建设的深入推进,人数不断增多。人们在建设地生产生活并长期扎根,为适应长期发展需要,三线地区大力发展文教体卫等配套事业,既为三线建设提供了保障,也大大丰富和提升了人们的生活与素养。加之三线建设严格按照“好人好马上三线”的选人标准,大批优秀人才、骨干、精英的到来,也为当地文教体卫事业的发展提供了强大的人才和技术支撑,三线建设地区呈现出积极、向上、进步的精神面貌与文化氛围。三线建设事业蓬勃发展的同时,也同步大大提升了我国的内在软实力。

三是丰富了我国的基层社会组织形态和内涵,留下了丰富而宝贵的精神财富。三线建设期间,广大三线地区俨然形成了具有典型企业与军事特征的基层社会组织形态。在这个基层社会组织形态中分工明确、配套齐全,具有基本功能,满足生产生活所需;但与外界社会又有很大不同,是特殊时期所形成的特殊基层社会组织形态,带有明显的时代烙印,是一种时代文化,丰富了我国的基层社会组织形态与内涵,为现代社会人类关系构建与处理提供了鲜明素材与智慧。同时,三线建设还留下了大量的工业文化遗存和物证,成为三线建设这段历史最有力、最具说服力的证据,是留给我们的宝贵共同财富,将时刻提醒我们记住这段艰苦而辉煌的历史。三线建设中广大建设者共同孕育铸就的三线精神,也成为爱国主义教育、革命传统教育、社会主义核心价值观教育等思想教育的精神土壤,必将在新时代焕发新的时代光彩,以无限生命力面向未来,一路繁花,永不落幕。

三、结语

三线建设是时代的产物,是特殊背景下的产物。三线建设中体现的“大融合”充分体现了社会主义集中力量办大事的制度优势,也充分体现了中华民族的统一性、包容性、创新性等特性以及中国人民浓烈的爱国主义、集体主义意识。研究三线建设“大融合”能够更加深刻理解三线建设这段伟大而辉煌的历史,也更能理解为何中国共产党总能够带领中国人民不断创造崭新而辉煌的历史,有利于我们不断学习吸收三线建设的丰富智慧与经验,不忘初心,继往开来,在新时代新征程上创造新的伟大成就。本文从“大融合”这一新思路、新视角浅析三线建设的时代价值,望能对三线建设的理解认识有一定启发,对三线精神的传承弘扬有所助益,并对新时代背景下的发展建设事业提供三线建设的智慧思路。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:曾宗宾(攀枝花中国三线建设博物馆文博馆员)