【红色记忆】郭永怀与中国“两弹一星”事业||李波

郭永怀与中国“两弹一星”事业

李 波

1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家。一个陌生的名字,在他牺牲30年零9个月后进入公众的视野,他就是以烈士身份接受表彰的郭永怀。

郭永怀是23位“两弹一星”功勋中唯一一位在我国核弹、导弹和人造地球卫星三个领域均作出重要贡献且在工作中以身殉职的科学家。因为当年从事的是“两弹一星”事业这样的绝密工作,直到被授予“两弹一星”功勋奖章,他的事迹才逐渐被世人所了解。

1

以一个科学家的严谨细致作风

做回国准备

郭永怀1909年出生于山东省荣成市滕家镇西滩郭家村的一个农家,他天资聪颖,小时候就表现出过人的数学才能。1919年中学毕业后,郭永怀先后就读于南开大学、北京大学、西南联合大学,1939年考取第七届中英庚子赔款留学资格,远赴海外求学。1945年,郭永怀在美国加州理工学院发表重要论文,为突破声障这一世界难题提供了科学依据,获得博士学位。在美国康奈尔大学执教期间,他又创造性地发展了奇异摄动理论,开辟了一种全新的计算方法,后被钱学森命名为PLK方法,其中K指的就是郭永怀。1953年,郭永怀获得康奈尔大学终身教授职位。

尽管在国外的生活富足而优雅,但郭永怀始终心系祖国。1949年4月20日渡江战役前夕,人民解放军炮击英国军舰“紫石英号”,迫使英军挂起白旗,这是鸦片战争以来中国人民第一次在世界面前挺起了脊梁。就在这一刻,郭永怀下定了回国的决心。

新中国成立后,郭永怀时时刻刻都在为回国做准备。面对同事、好友的挽留,他坚定地说:“我当年出国,就是为了学成后回国!家穷国贫,只能说明当儿子的无能!作为中国人,我有责任回到祖国。”

还没有来得及成行,抗美援朝战争就爆发了。美国国内麦卡锡主义盛行,他们禁止中国留学生回国,钱学森因此被逮捕,在克米特岛关押了半个月,此后被软禁了5年之久。看到这一切,郭永怀以一个科学家的严谨细致作风,做回国的准备。

首先,郭永怀加入中国留学生的进步组织留美中国科学工作者协会,并经常参加活动。

其次,他拒绝参加美国国防部机密项目的研究。当时的康奈尔大学与美国军方有很多合作项目,由于郭永怀学术上的巨大成就,美方也想邀请他参加机密项目研究。在美方提供的申请表上,有一栏是“如果发生战争,你是否愿意为美国服兵役”,郭永怀毫不犹豫地填了“NO”,他因此失去了参加这些项目的机会,并被美方监视。

第三,他当众烧毁自己十几年的科研手稿。当时美国法律规定,未公开发表的科研论文手稿,即便是个人的研究成果也不允许带出美国。为了避免麻烦,更为了表明自己回国的坚定决心,在好友西尔斯教授为自己举办的午餐会上,郭永怀当着全体同事和学生的面,将自己多年来积累的讲义和科研手稿全部付之一炬。当时他的夫人李佩很不理解,她说:“这些东西回国后还有用,何必要烧掉呢?”郭永怀说:“这些东西都在我脑子里了,想用的时候随时可以拿出来。”当他面带微笑地把自己十几年的心血一页一页投入火炉之中时,又有谁能体会其中的百般滋味?

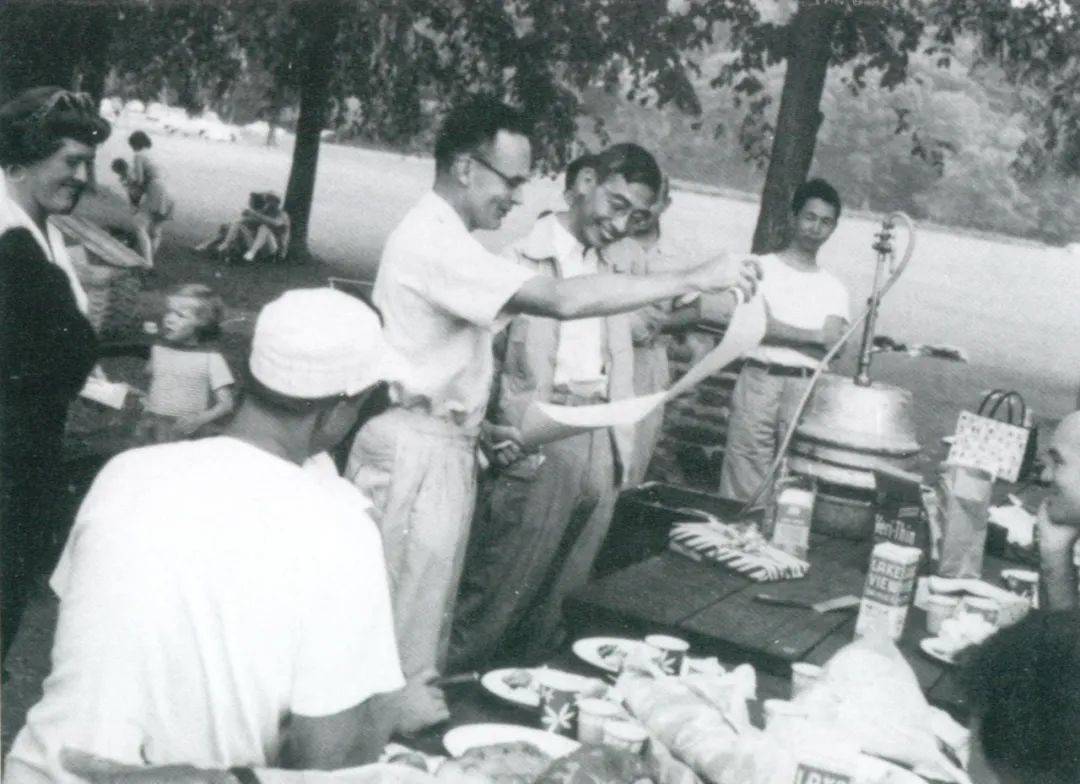

1956年,郭永怀在西尔斯(W.R.Sears)为他举办的送别野餐会上,当众烧毁手稿。

1955年,中美日内瓦会谈后,美国被迫取消了在美中国留学生回国的禁令。钱学森马上起程回国,但是因为郭永怀手中还有一项未完成的科研项目,因此他比钱学森晚一年回国。1956年9月15日,郭永怀一家登上了回国的轮船“克利夫兰总统号”。开船前,美国特工突然登船,专门搜查同行另外两位华裔科学家张文裕、王承书的行李。此时,李佩才理解了郭永怀焚烧手稿的良苦用心。

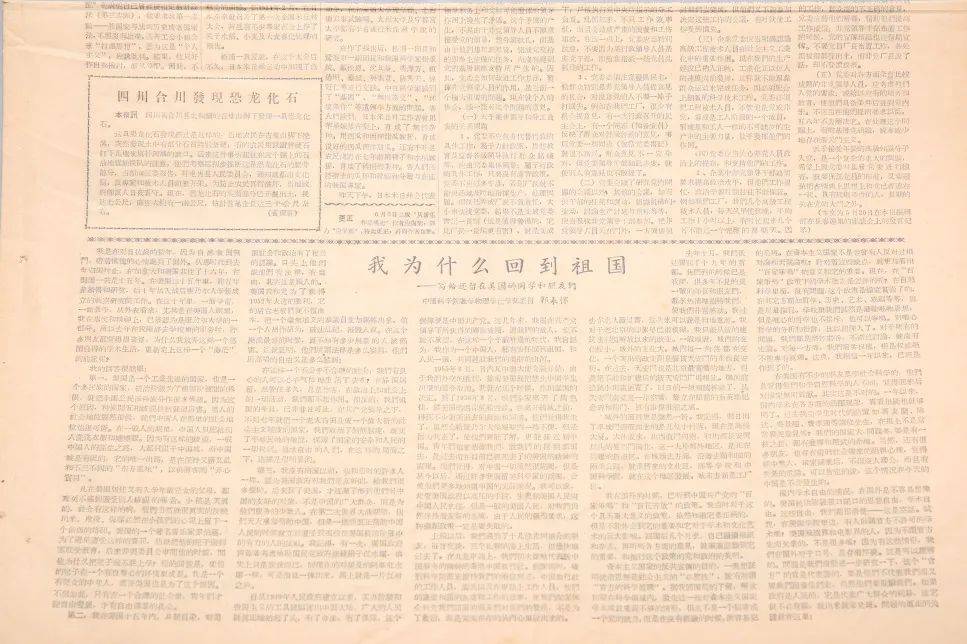

10月6日,郭永怀一家经深圳罗湖口岸踏上了祖国的土地。1957年,他在《光明日报》发表文章《我为什么回到祖国——写给还留在美国的同学和朋友们》,文章中说:“全国人民在党的领导下,实现了前所未有的大团结,我将和人民一道共同建设我们美丽的家园。”1962年,郭永怀光荣地加入中国共产党,先后担任第二届全国政协委员和第二、三届全国人大代表。

1957年6月7日,《光明日报》刊登的郭永怀文章《我为什么回到祖国——写给还留在美国的同学和朋友们》。

2

投身新中国的力学事业

归国后,郭永怀全身心投入到新中国的力学事业中。

郭永怀与周培源、钱学森、钱伟长一起被学术界公认为我国近代力学事业的四大奠基人。他在担任中国科学院力学研究所(下称“力学所”)副所长的10余年里,一边主持力学所管理工作,一边坚持工作在科研一线。当时,力学所所长是钱学森,但因他身兼国防部第五研究院院长一职,负责我国导弹的研制,工作繁忙,所以力学所的工作长期由郭永怀主持。他和钱学森等一起开拓了我国高超声速空气动力学、电磁流体力学和爆炸力学等重要分支学科,使我国的力学研究水平逐步接近世界前沿。

1965年5月,郭永怀(右一)和钱学森(右二)在试验场讨论技术问题。

钱学森曾经这样评价他的挚友:“郭永怀同志归国后奋力工作,是中国科学院力学研究所的主要学术领导人,他做得比我要多得多。”

为了培养科技人才,郭永怀曾担任清华大学和力学所合办的工程力学研究班的班主任,在北京大学讲授边界层理论。他和钱学森一起倡导建立了中国科学技术大学,并担任化学物理系首任系主任,为我国的“两弹一星”事业培养了众多人才。他带了8名研究生,有3位成长为中科院院士。

3

为“541”导弹命名

中国导弹事业的起步源于钱学森的回国,而郭永怀回国后也与中国的“两弹一星”事业紧紧联系在一起。

我国虽然取得了抗美援朝战争的胜利,但是也付出了巨大的伤亡,近20万名革命烈士为国捐躯,其中最主要的原因是美军飞机的狂轰滥炸。中共中央认识到未来战争中制空权的重要性,决心大力发展我国的航空工业。

钱学森1955年回国后,经过考察,建议我国优先发展导弹事业。在他的建议下,1956年10月,专门负责导弹研制的国防部第五研究院成立,钱学森兼任首任院长。正在此时,郭永怀回到国内,他担任了力学所副所长,同时被聘为国防部第五研究院专家委员会特邀委员。

力学所承担了国防部五院的协作任务。郭永怀协助钱学森在北京怀柔建立了试验基地,专门从事运载火箭的性能研究和发动机试车试验。他组织开展了“中程导弹弹头烧蚀防热研究”,为了研制液氢液氧发动机,还和钱学森领导建成了两个不同量级的试车台,进行了100多次试验,为我国导弹事业的发展打下了良好的基础。

1965年5月,越南战场上美军使用了一种叫做“红眼睛”的新型武器,就是单兵携带的小型超低空战术导弹。中央专委决定我国自主研制这种新型武器,工程代号541。郭永怀担任541工程总设计师组组长,“541”这个代号就是他建议的,他说:“这是五院和科学院(代号04)的第一次合作,就叫541工程吧。”在郭永怀的带领下,541小型导弹研制取得重大进展,成功进行了多次试验。

我国导弹事业刚刚起步的同时,毛主席提出“有矛必有盾”,决策研究反导系统,工程代号640。郭永怀主要负责导弹弹头再入大气层气动物理的研究。他起草了640-5工程十年规划,提出了9个中心问题共33个课题。为此他调整了力学所的科研布局,组织力量从理论和实验两个层面开展全面研究。

4

迟来的生日礼物

1957年10月4日,苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星,震惊了全世界。中共中央决定研发中国自己的人造卫星。

中国科学院把卫星研制列为1958年第一项重大任务,代号581。1958年,中国科学院成立了三个设计院:第一设计院负责卫星总体设计和火箭研制,第二设计院负责研制控制系统,第三设计院负责探空仪器研制与空间环境的研究。郭永怀担任了第一设计院的院长,开始了对卫星总体研制和火箭发动机的探索。为便于利用上海的加工力量,第一设计院不久迁到上海,改名为上海机电设计院。然而由于三年困难时期的到来,卫星上天工作暂时被延后,上天的任务变成了探空。

为了研制人造卫星,中国科学院牵头组织了星际航行座谈会,邀请钱学森、郭永怀、赵九章等专家开展讨论。郭永怀在第三次会议上作了《人造卫星的回地问题》的报告。

1960年5月16日,郭永怀(右二)和钱学森(右一)在中科院力学所召开座谈会,讨论苏联宇宙飞船上天。

1964年6月29日,我国自主研制的射程1000公里的第一枚中近程导弹“东风二号”发射成功,我国发射人造卫星的基本条件已经具备,人造卫星工程再次上马。卫星工程领导小组、总体设计组和办公室成立,其中总体设计组由11人组成,赵九章任组长,郭永怀、王大珩为副组长,负责拟定卫星的总体设计方案。力学所成立了651研究室,负责卫星总体设计和温控系统。1968年初,在极其困难的条件下,“东方红一号”样星的研制基本完成。

郭永怀长期从事这种绝密工作,因此和家人聚少离多。有一年,他年幼的女儿郭芹过生日,向他讨要生日礼物,郭永怀满怀歉意地指着天上的星星说:“将来天上会多一颗星星,那就是爸爸送你的礼物。”1970年4月24日,在郭永怀牺牲1年零5个月后,我国的第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射。当《东方红》的乐曲响彻太空,他的女儿才收到这份迟来的礼物。

5

北京与青海间的频繁奔波

新中国的原子能事业在“两弹一星”事业中起步最早,但是郭永怀参与的时间较晚。

1950年5月19日,中国科学院近代物理研究所成立,这是新中国第一个核科学研究机构。当时担任所长的是物理学家钱三强,他后来担任了中国第一颗原子弹研制的技术总负责人。

1955年,中国启动了原子弹的研制计划。1958年第二机械工业部第九研究所成立,正式开始了核武器的研制。我国原子弹研制的初期和导弹研制一样,也得到了苏联的援助。不久,中苏关系恶化,我国正处于三年困难时期,在这样的情况下,中共中央下定决心自力更生研制原子弹,并从全国各地调集105名科技专家加入原子弹研制队伍。

1960年春,钱三强找到了钱学森,请他推荐一位力学专家参加核武器研制。钱学森力荐郭永怀,郭永怀毫不犹豫地答应了钱三强的邀请。他被任命为二机部九所(九院)副所长,从此秘密加入了核武器研制队伍。他每天在力学所工作半天,下午就神秘失踪了,妻子李佩和所里的同事都不知他去了哪里。不久,王淦昌、彭桓武也被任命为副所长,彭桓武负责理论计算、王淦昌负责试验、郭永怀负责总体设计,他们三人被称为我国早期核武器研制的“三大支柱”。

20世纪60年代,王淦昌(左一)、彭桓武(左二)、郭永怀(左三)和邓稼先(右二)等在新疆核试验场。

郭永怀主要负责我国第一颗原子弹的结构设计、强度计算和环境试验,分管设计部,领导场外试验委员会。九所最初设在北京的花园路,1963年迁往青海221基地。从此郭永怀频繁往返于北京和青海,有时一走就是一两个月。

青海221基地平均海拔3270米,地处高原断氧层,50多岁的郭永怀和大家一起奋战在高原荒漠。他既是科学家,又是工程师,一方面为科研人员传授爆炸力学和弹头设计的基本理论,一方面致力于结构强度、气动特性、振动和冲击方面的研究,组织开展大量试验。在确定核爆炸装置的引爆方式时,当时在“枪法”和“内爆法”之间难以取舍,郭永怀提出了“争取高的,准备低的,两路并进,最后择优”的思路,以先进的“内爆法”作为主攻方向。最终“内爆法”不仅成为我国第一颗原子弹所采用的引爆方法,后来也为我国第一代核武器所普遍采用。

郭永怀是原子弹武器化的主要负责人,在我国第一颗核航弹、第一颗氢弹和第一枚核导弹的研制中发挥了重要作用。

我国第一颗核航弹外形最初采用的方法,弊端是弹体强度分配不匀且十分笨重,为此郭永怀提出了参照飞机外形的结构设计,大大降低了航弹的重量。

氢弹在空投过程中,如何保证飞机在投弹后有充裕的时间躲过冲击波和光辐射的威胁?郭永怀组织理论计算和模型空投实验结合,通过严格的计算分析,他提出了用降落伞增阻使核弹缓慢降落的方法。这一“伞-弹结合”的方法保证了在我国第一颗氢弹空投试验中,飞行员在投弹后得以安全撤离。

郭永怀参加了我国前8次核试验,为铸造大国盾牌作出了卓越贡献。

邓小平同志曾说:“如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”

6

一双没能买成的棉鞋

1968年初,郭永怀担任了力学所革委会副主任,他把主要精力放在了中国空气动力学研究院(十七院)的筹备和新一代核弹的研制工作中。1967年开始筹备的中国空气动力学研究院,隶属于国防科委,钱学森担任筹备组组长,郭永怀、严文祥担任副组长。郭永怀主要负责研究院的技术和规划工作,1968年他和钱学森一起规划了十七院的建设蓝图。

9月30日晚,应周恩来总理的邀请,郭永怀参加了在人民大会堂举行的庆祝新中国成立19周年招待会,第二天在天安门广场观礼台观看了国庆观礼。

10月3日,郭永怀再次出发到青海。作为九院核弹武器化的主要负责人,郭永怀负责核弹弹头的结构设计和环境试验。为此他付出了巨大的努力,数次前往青海221基地领导攻关。10月的这一次远行,就是为这项新的核弹试验作准备。王淦昌、彭桓武、朱光亚、程开甲、邓稼先等一大批科学家也先后来到了221基地,投入攻关。他们在基地投入紧张的工作,试验的各项准备工作都在有序地进行。

郭永怀一边工作,一边还牵挂着第一次离家下乡插队的女儿郭芹和困境中的妻子李佩。

女儿来信想要一双过冬的棉鞋,但郭永怀却因为不知道她的脚有多大而没有买成。作为一位科学大家,郭永怀解决了那么多的科学难题,但是在那个寒冷的冬天,他却没能为女儿买一双过冬的棉鞋。11月3日,他给女儿回了一封信,信中写道:

芹女:

布鞋暂没有,你是否画个脚样寄来?待有了货一定买。这里有一种翻皮棉鞋,本想代你买一双,因为尺寸没有,没敢买。

手好了没有?初劳动时要注意,过猛和粗心是一样的,都是不对的。

这是郭永怀最后的家书。

1968年11月3日,郭永怀写给女儿郭芹的信。

原来预计11月20日就可以完成的准备工作,直到12月初终于完成,只等中央专委批准试验时间了。12月5日,郭永怀整理好实验数据资料,放进随身携带的公文包,匆匆赶往机场,登上了兰州飞往北京的伊尔-14飞机。

当晚19时38分,飞机在进行着陆时,飞行员只注意修正航迹,没有注意高度控制。由于飞行员调错了高度表,北京首都机场的海拔高度和实时高度差了40米,造成飞机在距跑道1209米(近台外359米)处触地起火,飞机失控解体,郭永怀和警卫员当场牺牲。

在事故现场,人们发现了不可思议的一幕:在散落一地、面目全非的十几具遗体中,有两具遗体紧紧地抱在一起,烧成一体。当人们费力地将两具遗体分开时,发现那正是郭永怀和他的警卫员牟方东,郭永怀的公文包就夹在两人中间,里面的资料完好无损。在生命的最后一刻,郭永怀用血肉之躯保护了机密资料。

12月13日,《人民日报》发布讣告:

中国共产党党员、全国人民代表大会代表郭永怀同志,因不幸事故牺牲,终年59岁。

郭永怀同志在从事科学技术工作中,作出了贡献。

因为郭永怀从事的大多是国防科技的绝密工作,所以讣告上只是简单表述了短短几个字“作出了贡献”。但他为国家为人民所作的贡献却像一座高山,永远耸立在人民心中。

1968年12月25日,郭永怀被批准为革命烈士。

1968年12月27日,在郭永怀牺牲22天后,他领导和参与的新的核试验圆满成功,更加铸牢了中华民族的国防基石。

1985年,郭永怀被追授国家科技进步特等奖。

1999年,郭永怀被中共中央、国务院、中央军委授予“两弹一星”功勋奖章。

2018年,编号为“212796”的小行星被命名为“郭永怀星”。

2019年10月1日,在天安门广场举行的国庆70周年阅兵游行仪式上,郭永怀的侄孙郭涛作为“两弹一星”元勋后代代表,高举着郭永怀的荣誉牌,在礼宾车上驶过天安门广场,接受全国人民的致敬。这一刻,祖国没有忘记他,人民没有忘记他。

来源:《纵横》2024年第7期

文/图:李 波(山东省荣成市郭永怀事迹陈列馆馆长、副研究馆员)