【红色记忆】“鸡鸣三省”子规啼——四渡赤水前后古蔺地下党所作的贡献

“鸡鸣三省”子规啼

——四渡赤水前后古蔺地下党所作的贡献

扁 舟

古蔺,1908年(清光绪三十四年)设县,其时地域面积4109平方公里,包含有中华人民共和国成立后分四次区域调整划给邻县叙永的石箱子等地的近一千平方公里。

中共古蔺地下党,是中央红军四渡赤水期间,“鸡鸣三省”区域唯一存在的地方党组织,其作用和贡献自然非同小可。

非常赞同杨炳章教授在其所著《从革命到政治:长征与毛泽东的崛起》中的一段话——

共产党的实际作用比其思想更加重要。党的组织系统作为一种内部机制发挥着十分有效的作用。比如红军每到一处,首先要做的事情就是与当地党的地下组织取得联系,以便搜集信息,获得物资和人员方面的补给。而在撤离某个地方之前,则至少要安排一个党的秘密支部以备后用。

杨炳章(国外用名Benjamin Yang):中国政治与中美关系研究专家,中国人民大学国际关系学院教授、博士生导师。

《从革命到政治:长征与毛泽东的崛起》一书,以20世纪30年代红军长征为中心题材,讨论中国革命与中国政治的相互关系。作者应用大量国内外文献档案和当事人自述资料,澄清了若干史实疑难问题,同时采取一套新型的理论模式,从“革命理想”到“政治现实”,即用中国共产主义革命逐步政治化的过程,来解释中共政治策略和权力结构的演变。这一转变与毛泽东领袖地位的确立同步发生,正是此种转变提供了主观精神的力量,加以外部因素的结合,使共产党人获得了最终的胜利。

该书出版后,在西方汉学界产生了巨大反响,被公认是研究长征和毛泽东革命思想的英文权威之作。

古蔺地下党在中央红军四渡赤水前后,所发挥的作用,和杨炳章教授的论述高度吻合。

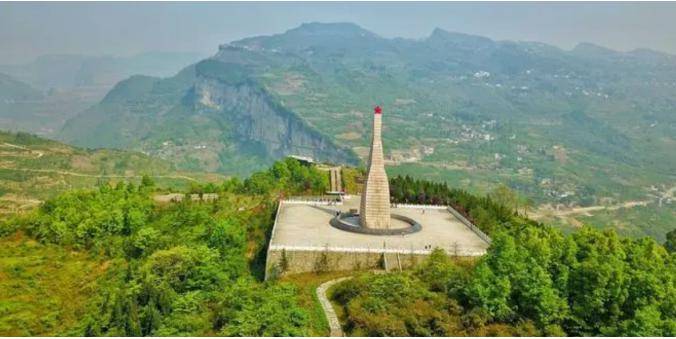

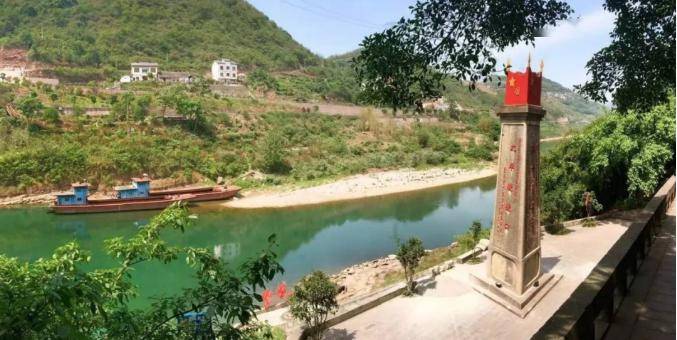

“鸡鸣三省”之地在哪里

川滇黔三省交界处的岔河,当时各侧岸边住有一户人家,一处鸡叫,三处皆闻,故有“鸡鸣三省”之称。由于赤水河源头的倒流水截开川滇丛山成为川滇两省的分界线;渭河截开滇黔峻岭,成为滇黔两省的分界线;两水流至岔河汇合后,形成赤水河,逶迤向东,成为川黔两省分界线。因此四川、云南、贵州三省在这里各自形成张开的扇形山地。原古蔺的水潦石厢子、云南的威信、贵州的林口三个地域正是位于由岔河形成的扇形山地上,故而泛称“鸡鸣三省”。

四渡赤水期间,古蔺地下党与中央红军有过密切交融,彼此之间的关系相得益彰。

云南威信,1934年设县,其时尚无地方党组织。《中国共产党威信历史》(第一卷)中有如是介绍——

1935年2月中共川南特委成立后,在斑鸠沟、罗布坳、马家坝、三桃、大雪山等地建立了秘密党支部,开展对敌斗争。1937年纵队主体停止斗争后,以邝善荣为首的前特委领导成员在扎西成立了一个秘密的党支部,成员都是红军游击队失散的党员。他们分别是邝善荣、贺东朝、高良明、刘树高、钟明三、刘求晗、陈兴才等。(邝)善荣担任党支部书记。党支部建立后,在扎西地区独立自主开展工作,动员红军失散人员多方筹集经费投入抗日战争。

贵州和古蔺一水相邻的很多地方党组织,都是古蔺地下党后来去组建和指导的。

因此,可以说,四渡赤水期间,鸡鸣三省之地的地方党组织,真真切切地,唯有古蔺地下党一枝独秀。

1935年1月29日,与上线失去联系已久的古蔺地下党,终于盼得党中央和中央红军的到来,犹如久未见娘亲的孩子,一头扎进母亲的怀抱,直接得到地方工作部部长刘晓的接见和指示,明确了斗争方向与行动路线,赢得了中央红军的高度信赖和倚重;中央红军有了古蔺地下党力所能及的、全方位的拥戴与支持,才更能在“雄关漫道真如铁”的严峻环境中,不断“而今迈步从头越”,灵活机动地辗转作战于川滇黔三省,毛主席才能将他的得意之笔纵横捭阖地恣情翰墨、大开大合,也才能将“运动战”挥洒演绎得酣畅淋漓、行云流水。

古蔺地下党的创建和发展

1919年5月4日,北京爆发了伟大的“五四”运动,消息传到古蔺后,城区各界人士和各学校师生纷纷组织集会游行。

在革命洪流推动下,古蔺县一批有志青年和先进分子纷纷觉醒,他们四处奔走,寻求真理,对古蔺的影响深远。

大村苏家坝的进步青年李铁梁,是古蔺最早走出国门探求真理的人。他于1920年赴法勤工俭学,后加入中共旅欧支部,再后来,转入苏联莫斯科东方大学学习,于1925年冬回国。

1921年初,古蔺镇龙山青年邓均吾冲破封建枷锁,离开故乡,去到上海十里洋场,同郭沫若、成仿吾、郁达夫等创建“创造社”,成为“创造社”四君子之一。他是把共产主义思想带进古蔺的第一人,对古蔺产生中共地下党组织在思想上起到了启迪作用。甚至他本人后来还担任过中共古蔺地下党第二任县委书记。

1921年秋至1923年春,我党早期的革命活动家恽代英来到泸州,传播马列主义理论,宣传革命思想,并发展了泸州的第一批共产主义青年团员。

1922年起,古蔺大村的姚乾和城区的张世光、罗孝伯等人,在泸州读书期间,直接受到恽代英革命思想的影响。

古蔺田坝寨乡(今彰德)的进步青年胡超伦,20世纪20年代初,在成都读书时受到革命影响,于1927年初离川赴武汉,经吴玉章介绍,入武昌中央农民运动讲习所学习,旋入中央军事政治学校学习。

1930年初,中共古蔺县特支成立,时有姚乾等党员5人,均系知识分子。

1936年农历七月廿四日,姚乾和邓青等人在古蔺大村街上进行革命宣传,被国民党当局以“共匪宣传队”和“异党”罪名抓捕押送古蔺县城监狱。姚乾入狱后,坚贞不屈,他被折磨死后,中共古蔺特支由此自行消亡。

中共古蔺第一个特支,与古蔺后来建立的党团组织虽然没有联系,却为后来古蔺革命力量的发展、壮大,奠定了一定政治基础和思想基础,在古蔺人民中留下了较为深刻的影响。

古蔺地下党的真正源头,来自于镇龙山的邓伯明(化名丁伯夫)。

1925年,古蔺镇龙山进步青年邓伯明进入古蔺高小,在校长邓均吾的影响下,思想进步很快。1928年秋,邓伯明考入川东十四县联中,同年经黎训、陈世隆介绍,加入中国共产主义青年团。他继而介绍同在联中读书的古蔺乐用(今永乐)青年熊正阳加入共青团。

1932年秋,邓伯明受聘到千佛庵小学(后改名千户安)任教,次年任该校校长。利用这个平台,他邀约自己亲手发展的共青团员邓叔明、李家齐、唐运森等前往该校任教。邓伯明在师生中组织“教余读书会”,介绍和组织阅读马列著作和进步书刊,同时在年纪较大的学生中培养发展对象,先后吸收王时(王化东)、魏甄、蔡巽、姜其、姜谦、张祥入团,并成立了古蔺第一个共青团支部,即共青团千户安小学支部,自任支部书记。

1933年,在取得邓伯明同意后,熊正阳在古蔺高等学堂团结进步教师熊少阳、邓泽沛、胡珩、朱毅昭等,组织学术团体“拓荒社”,团结校内外进步青年,阅读进步书刊,引导他们倾向共产主义理想,并不定期地集中座谈讨论,学习《共产党宣言》和其他进步文章。同期,熊正阳与同在古蔺高等学堂任教的熊少阳、熊家麟在乐用的熊家湾小学开办农民夜校,并利用乐用赶场天开展街头宣传,启发农民提高觉悟。

同年,邓伯明到叙永接上党的组织关系,由团转党回古蔺后,以“拓荒社”为基础,发动群众开展抗税斗争。回千户安小学后,邓伯明将团员邓叔明、李家齐、唐运森、熊正阳、熊学曾等转为党员。其后,又发展刘宗沛、熊少阳、侯成彬等人入党。

叙永党组织被破坏后,在与上线失去联系的情况下,邓伯明他们仍然独立坚持工作,并把工作从学校做到社会,从乡村做到城镇。

1935年1月29日,由于青杠坡战斗失利,长征中的中央红军被迫从贵州土城、猿猴(今元厚)一带一渡赤水进入古蔺,准备转战向川滇边境靠近长江的地区进发。

进入古蔺后,中央纵队一部从印盒山分路,1月30日进抵镇龙山。当日,中共古蔺地下党负责人邓伯明带领党员邓叔明、唐运森等找到红军总政治部,说明身份,介绍情况,要求参军,填写了履历表。军委先遣工作团地方工作部部长刘晓亲切接见了他们,同意他们参军,要求他们仍留地方工作,发展党团组织,在条件成熟时组织武装暴动,配合红军作战,并指定邓伯民负责,化名邓正勤,商定以后由“巴东”部来取得联系。此后,古蔺地下党、团组织在群众中组织“红军朋友会”,从各方面支援红军。

古蔺“红军朋友会”的得名,源自贵州遵义的“红军之友社”。

中央红军首次进驻遵义后,当地地下党负责人周司和(四川荣昌人)与时任中央政治局候补委员、政治保卫局局长邓发联系上了。邓发指示将地下党原组织的“红军之友协会”改名为“红军之友社”,并挂牌开展工作。

土城战役后,中央红军分三路从贵州猿猴场、土城南北地区西渡赤水河,向四川古蔺、叙永前进。

1935年1月29日,中央红军进入古蔺县太平渡、麻柳滩、乐用等地,30日到达镇龙山。中央纵队到高笠笆、走马坝后,大部经石夹口(今石屏)、鱼岔、尖山子向㮟溪(今皇华)、铁厂前进。住石夹口的总司令部二科科长伍云甫等,就夜宿地下党员刘宗沛家(伍云甫日记中有如是记录:1月30日,晴,七时自翁家沟出发,至石夹口,住一师范学生家)。

按刘晓指示,邓伯明以党团员为骨干,在镇龙山发动邓叔明、李家齐、唐运森、熊学曾、姜少云、牟泽林、钟丽昭、许大英、何素萍、刘创文等十余人,组织“红军朋友会”,扩大对红军的宣传,并组织儿童团,由刘创文当团长。“红军朋友会”通过张贴标语、演文明戏等活动,配合中央红军做群众工作。

二渡赤水前夕,中央红军第二次来到镇龙山,代号“巴中”部队的邓振询找邓伯明等人联系,传达地方工作部意见,要地下党同志广泛发动群众,宣传打土豪、分田地,宣传中国共产党十大政纲和红军抗日救国的主张。

同期,由于“红军朋友会”的影响,古蔺地区即有300余人参加红军。部队回师黔北后,中央军委纵队途经习水东皇,总部负责人于2月20日在东皇殿街上召开短会,宣布黔北游击队的成立,任命陈宏为游击支队长,张凤光为政委,成员基本由红军干部组成,并将川黔籍的红军战士抽出数十名参加,其中就有在高笠巴、石夹口参加红军的王国岗、王仲成、王成安,鱼洞沟参加的陈少衡、陈五,麻柳滩参加的吴端祥等。游击队随红军部队到桐梓后,分开独立进行活动。3月至5月,黔西游击队和遵绥湄游击队又先后前来合队,黔北游击队发展到300余人。

6月,黔北游击队从习水的林家庙出发,过赤水河进入古蔺县境,经过复陶到李家寨住宿。游击队得知古蔺地下党主要负责人在双丫子千户安小学教书,专门到双丫子去联系,但邓伯明、邓叔明、李家齐等未在学校,没有联系上。

游击队在石夹口找到古蔺地下党成员刘宗沛家,秘密告知刘的母亲,要刘迅速与游击队联系。第二天刘宗沛回家得知消息,前去追赶游击队,但游击队已不知去向。

2月中旬,为配合红军主力作战,中共古蔺地下党准备发动武装起义,分别派邓叔明、姜少云去叙永、扎西、镇雄一带找余泽鸿领导的川南游击纵队;派熊少阳进入古蔺北部的黄荆老林勘察地形;邓伯明和邓泽沛在小水许子明家地下室,研究组织武装起义的办法,决定由邓泽沛去马蹄、摩尼等地发动群众,组织游击队。

邓泽沛在姚家坪组织游击队的同时,地下党负责人邓伯明派姜少云在镇龙山伺机夺取民团枪支,组织游击武装。由于准备不充分,事情败露。

事后,镇龙山大土豪蒋少模和团总刘志阶密谋,诬陷姜少云等是土匪,把他们主要的七八个人逮捕送县,解送经镇龙山街上时,姜少云高声向群众宣传说:“我们不是土匪,是共产党!我们只打土豪,不抢人……”送到县城进监狱后,姜少云大骂国民党政府胡乱抓人。一直到第二年,经地下党员牟泽林多方营救,姜少云才被释放出狱。他回家看望了一下,就和田老四到贵州以做生意为名,在云、贵边境参加了川滇黔边游击纵队,后来在长岩大山战斗中壮烈牺牲。姜少云原组织的武装起义人员并未因此气馁,杨泽宣等又继续去云南大河滩、坡头等地寻找川滇黔边游击纵队。

当时,地下党在古蔺建立地方游击队虽未成功,但却发动了群众,为以后抗日战争和解放战争时期大搞地下武装,打下了广泛的基础。

1935年2月17日,红军扎西整编后,红一、三军团从锅厂坝进驻镇龙山,地下党人通过“红军朋友会”动员群众欢迎红军,家家门前挂出红旗,张贴标语,给红军端茶送水,组织镇龙山群众举行火把游行,还给红军提供情报。红军在群众的带领下,揪出了民团中队长皇甫少云,搜出伪县政府颁发的委任状和要其配合曾庶凡袭击红军的训令,并立即召开群众大会,宣布其罪行,公开处决。

1935年3月中旬,红军主力从贵州茅台三渡赤水,向古蔺的石宝寨、㮟溪、镇龙山方向进发。川军魏楷部的廖九甫等两团兵力驻扎镇龙山,妄图堵截红军队伍。为减轻红军阻力,“红军朋友会”组织唐运森、李家齐、牟泽临、熊学曾、牟泽宣等人,分别以各种方式接近伪军士兵和下级军官,向他们宣传红军是穷人的队伍,红军主张抗日救国,欢迎他们起义参加红军,红军优待白军浮虏,如愿意回家,发给路费等等,以涣散伪军军心。当佯装主力的一团红军奔袭镇龙山时,川军即溃不成军,速往古蔺县城、叙永方向逃窜。

“红军朋友会”的李家齐、何素萍、钟丽昭、许大英等在镇龙山积极掩护红军伤病员。把葛藤湾宋家房子和岩上周家房子作为伤病员的住地,经常为伤病员送饭送药。还到石夹口、太平渡、淋滩(贵州属地)等地和留在那里的红军伤病员联系。熊正阳、刘宗沛等也在乐用、石夹口等地掩护红军伤病员,使他们得以健康归队或安心静养。

红军四渡赤水期间,古蔺地下党员熊少阳以朋友关系,专程前往镇龙山附近的印盒山,认真做了黔军驻军侯之担部团长侯相儒的工作,晓以大义,劝其不要与红军作对。侯相儒自知非蒋介石嫡系,难免受到排斥,始终消极避战,最终将该团官兵遣散。熊少阳对侯之担部队的化解,在一定程度上减轻了红军四渡赤水的阻力。

这期间,在红军和古蔺地下党“红军朋友会”的宣传鼓动下,全县范围内掀起了扩红高潮,古蔺儿郎先后参加红军的达806名(加上原古蔺摩尼、普占参军人数共计873名)。不少地区还开展了“开仓分盐”“开仓分粮”的活动。

古蔺镇龙山籍的老红军徐柏生在其文章《赤水在呼唤》中,有如下回忆——

……红军,很早就听人讲过。红军是共产党和毛主席领导的队伍,是专打国民党和地主老财的。我们这些泡在苦水中的穷孩子,是多么相信红军,盼望红军啊!

……第二天一早,部队就出发了。老百姓站在道路两旁,流着眼泪送别红军。这时,有些群众扛着刀枪棍棒来要求参军,当时就收下了二十多个年轻力壮的小伙子,没让去的又费了好大的努力才劝说回去,可是当部队往镇龙山走的时候,还有许多群众跟在队伍后边。

……部队把我和跟来的群众集中在一起,经过挑选,已近百人,便成立红一军团二师新兵连。第二天,部队从镇龙山出发,经扎山坝、石夹口、太平渡,沿途都有群众担着茶水,慰问红军,在人多的地方,就停下来宣传党和红军的政策,又有许多群众跟在我们队伍后面。准备过赤水河时,红二师新兵连已增到一百四十多人。

在踊跃从军的儿郎中,有一名早就发自内心想参加红军的青年,他的身世与众不同:他是地主家庭,是一个有妇之夫,是两个孩子的父亲,是一个还在县城里读书求学的青年。他叫王星,是古蔺县东新王呐喊村的人。

中华人民共和国成立后,王星被评为开国大校,曾担任过中华人民共和国七机部副部长。

在千佛庵小学读书的时候,王星是邓伯明的学生,邓伯明的思想对他产生了很深的影响。

王星在《投笔从戎》一文中如是介绍——

……次年,我转到东新乡千户安小学读书。教师邓伯明(又名丁伯夫)是共产党员,他讲课很少照本宣科,而是经常讲帝国主义列强瓜分中国、男女平等、婚姻自由等我们很感兴趣的道理,他平时爱找一些进步学生谈心,讲现在有两个党(共产党和国民党)、两个政府(苏维埃政府和国民党政府)、两个军队(红军和国民党军队)。在邓老师的教诲下,我虽然还不完全懂得这些书本上找不到的道理,但总希望有一天能亲眼见识见识。

……土城方向的枪炮声响起来,红军离我们不远了。正在这个时候,邓教员来到我们家,他谈到红军从江西出发远征已有几个月了,现在来到黔北、川南后,集中了很多部队,准备在这一带建立苏维埃政府,同时正在壮大红军力量。他说:到红军里面工作,到苏维埃政府里工作很好,前途光明。

……我这个初出茅庐的学生,投笔从戎,从此成为红军的一员,参加了长征。

国防大学教授、著名作家金一南有名言如是说:多数人因为看见而相信,只有少数人因为相信而看见。

王星属于后者。

曾任红九军团政治部主任的黄火青,中华人民共和国成立后担任过最高人民检察院检察长,他在《一个平凡共产党员的经历》中回忆说——

“九军团从扎西经古蔺向赤水前进时,距离太平渡二三十里地有个栗子坝,是个小集镇,正逢赶场,我们派了几个宣传员去,一下子就有一百二十个人参加红军。在距太平渡两三里地处(九溪口),发现有个盐仓库,是块盐。我们没收了仓库,发动老百姓来背盐,每人背了三四十斤,并趁此机会做发动群众工作。”

由于古蔺地下党团组织在群众中组织“红军朋友会”,从各方面支援红军,流落在古蔺境内的数百红军伤病员,绝大多数得到了很好的掩护和医治,有的伤愈归队,有的留居古蔺结下硕果。红军经过古蔺㮟溪乡树坪村,当地医生李培生开办了红军医院,收留了红军伤病员几十人。古蔺人民还为红军找渡船、砍毛竹,献门板、搭浮桥,帮助红军四渡赤水;有的参加打土豪、破盐仓,为红军筹粮、筹盐、筹款;有的为红军缝制服装、鞋袜;有的帮助红军印制文件、布告、宣传品;有的为红军抢修枪炮,不少群众为红军带路、送情报、抬担架等。为此,有的群众献出了生命,有的坐牢,受尽了折磨,有的房屋被烧毁,财产被抢劫。

红军伟大的革命理想、优良的军队作风,深深感染了渴望和平、向往自由的古蔺人民,加上“红军朋友会”的大力宣传,中央红军四渡赤水期间,古蔺各地出现了一个个母亲送儿子、妻子送丈夫参军,甚至叔侄同入伍、兄弟同参军的动人场景,先后有八百多人当红军,为中国革命作出了积极贡献。

四渡赤水之战,是毛泽东以高超机动灵活的军事指挥艺术,指挥中央红军与十倍于己的国民党军进行周旋、穿插、迂回,纵横驰骋于川滇黔地区,巧妙地牵制、调动、打击国民党军队,牢牢掌握战场的主动权,从而取得了战略转移中具有决定意义的胜利,是中国工农红军战争史上以弱胜强、以少胜多、变被动为主动的光辉战例。

1960年,毛泽东在武汉会见英国陆军元帅蒙哥马利时说,四渡赤水才是他的“得意之笔”。

共和国最年轻的开国上将萧华,参加过长征。他所谱写的《长征组歌》被评为20世纪华人经典音乐作品之一,其中就有经典歌词“四渡赤水出奇兵,毛主席用兵真如神。”

列宁说,忘记过去,就是对历史的背叛。

因此,请别忘了古蔺地下党在“四渡赤水”期间及其以后对中国革命的作用和贡献。

中央红军四渡赤水前后,邓伯明、邓叔明分别于1935年至1936年在城区吸收了胡珩、刘觉、黄玉清、赵智等人入党,并恢复了前党员骆辑伍的组织关系。

四渡赤水期间,红军中有不少伤病员流落在古蔺,其中,以刘湘辉、罗文涛为代表。长征是播种机,而他们也是长征在古蔺播下的革命种子,以后,在古蔺这块红色沃土上开花、结果。

刘湘辉,江西省宜春县兹化乡人。长征初期任团参谋长,四渡赤水期间因伤留落古蔺,1939年重返部队。中华人民共和国成立后,曾任广东省潮州军分区司令员。

1935年2月19日,二渡赤水前夜,部队到达古蔺石夹口附近,道路崎岖难行,刘湘辉因伤重行动不便,不幸被牲口撞下悬崖不省人事,脱离部队。第二天天亮被路过的老乡发现,抬到石夹口街上,由一个姓张的医生救活,又抬到一家姓李的客栈里养伤。在老板娘的保护下,才没有被团丁抓走。之后,受古蔺地下党“红军朋友会”的影响,当地群众纷纷给他送醪糟、稀饭、鸡蛋、豆腐看望。这期间,红军又经过古蔺县境,三渡、四渡赤水,但因时间短暂,刘湘辉伤重未愈,无法追赶部队。

刘湘辉伤势逐渐好转后,准备讨饭返回江西。经过太平渡时,被一个姓何的石匠好心劝阻留下,跟着石匠一边干活一边养伤,在何家老小的悉心照顾下伤愈。在跟随何石匠给太平渡街上开药店的张策勋家做活的过程中,刘湘辉了解到当地群众对红军的认识,与张家建立了深厚的感情(中华人民共和国成立后,刘湘辉与张策勋的两个儿子张世鲲、张世鲸有不少书信往来,其中部分保存在县文物局。2022年,笔者曾将张世鲲老人及刘湘辉与他兄弟俩的书信推荐给四川电视台《地名天府》节目摄制组),也逐步向外透露了自己的身份。后来又搬到张家居住,帮人挑水、买卖蔬菜,不时给张家老小和周围群众讲红军故事,宣传共产党的主张,暗中联络红军掉队人员,寻找党组织,还给当时已12岁的张世鲲打了一双“红军草鞋”(红色见证者、尚健在的百岁老人张世鲲亲口讲述)。

时太平渡下街有个柳怀清,是贵州那边做生意落脚于此的。他对共产党领导的中国工农红军非常拥戴,同情、关心红军伤病员。刘湘辉向他宣传红军的任务,讲革命的道理,教柳家的孩子唱革命歌曲《炮火连天响》《三大纪律八项注意》等。

1935年12月的一天,刘湘辉帮小商贩老板背货到石夹口赶集,通过一个老乡找到了流落在此的红一军团一师师部侦察连连长、江西瑞金人周树林,又通过地下党员刘宗沛联系上了中共古蔺地下党负责人熊少阳。

1937年3、4月间,刘湘辉听说距太平渡30里的贵州赤水县淋滩有一个区保商队,是保护商人做买卖的,里面有二三十个落伍的红军在那里当兵。刘湘辉到淋滩保商队干了四个来月,天天同掉队同志在一起,了解到他们有的人已在当地找老婆安家,有的去赌钱,个别吸上了大烟,便时常劝说他们:虽然落伍掉队,也要和在革命部队里一样,遵守红军纪律,这样才能使党的革命事业不受影响。就此期间,熊少阳多次到淋滩和他们见面,向红军流落人员讲国际、国内形势。刘湘辉还同熊少阳到淋滩区区长刘纯武家,准备把刘纯武争取过来。

同年9月,刘湘辉从淋滩回到太平渡,做小生意,卖点杂货、针线、毛巾等,便于到处联络流落红军。有一次到贵州赤水县土城去卖黄豆,路过淋滩时,得知平型关大捷、红军主力改编为八路军等消息后,兴奋地去找同是流落人员的吴正国。吴正国是江西兴国县人,流落前是红三军团军团部侦察连连长。两人商量,由刘湘辉口述、吴正国执笔给彭德怀副总司令写信,要求回部队。

两三个月后,刘湘辉收到周恩来的回信。信中说:

“刘、吴等同志:你们给彭副总司令的信,他收阅了。彭副总司令在前方回电要我们给你们回信。对于你们留落在川南的同志,我们是非常关怀的,只因交通不便,没有和你们取得联系,请原谅。希望你们早日恢复健康,在当地配合抗日民族统一战线,做点力所能及的抗日宣传工作,动员一切人力、物力、财力到抗日战线上来。希你们保养好身体,今后多与重庆机房街七十二号八路军办事处周怡同志联系。”

刘湘辉到淋滩把信给那里的流落红军看,鼓舞大家的斗志,回到太平渡,又给熊少阳看。熊少阳看完信后,指示流落的红军要好好配合当地开展抗日民族统一战线工作。

1938年9月,刘湘辉同熊少阳到泸州,经熊介绍,与中心县委的姜绍云及组织委员等见面,恢复了1930年8月入党的党籍。

回到古蔺后,刘湘辉与熊少阳到处访问流落在古蔺地区的红军,并安慰他们,要他们好好保养身体、团结群众、宣传抗日民族统一战线。

刘湘辉向熊少阳汇报了柳怀清的情况,经熊介绍,发展柳怀清为中国共产党党员,在太平渡成立了党小组和党支部,刘湘辉任支部书记,陈良达任组织委员,柳怀清任宣传委员。刘湘辉负责对各地流落红军的联系以及了解情况,以便吸收和发展对象;陈良达负责与上级通信联系和开展工作;柳怀清负责宣传工作;党的小组长也由刘湘辉担任。党支部成立后,刘湘辉继续联络流落红军,并发展流落淋滩的江西籍红军杨玉山等人入党。

1938年9月14日,刘湘辉与高篱笆掉队的三军团团部通讯排长、江西宁都县人胡金标,从太平渡动身到重庆机房街七十二号办事处,见到办事处主任周怡,在办事处住了十天。周怡指示刘湘辉再回太平渡,一面做小生意,一面进一步了解各地红军人员的情况,以便组织回前方工作。胡金标则留在重庆新华日报社工作。

1939年4月,刘湘辉接到周怡来信说:为防备国民党借口八路军在后方收容红军掉队人员来破坏抗日民族统一战线,要求刘停止工作。刘湘辉向熊少阳汇报后决心回前方,回到革命队伍里去。1939年9月13日,刘湘辉离开太平渡,到华北敌后抗日前线,重返革命队伍,被分配到山西高平县抗大一分校一营一连学习,毕业后,被分配到129师386旅教导团任文书,后任太岳军分区参谋(笔者已根据其回忆文章《留在古蔺养伤的日子》,将其事迹写进长篇小说《子规啼血》(待出版),后来又改编为连环画《火种》(已出版))。

罗文涛,江西省吉安泰和县书院乡南塘村人,干部团1营2连9班班长、二连党支部宣传委员。

一渡赤水前夕,罗文涛在贵州青杠坡战斗中身负重伤,组织上护送干部团第一营六个伤员到古蔺铁厂。1935年农历腊月二十八日,组织决定罗文涛、一连长、二连指导员、三连长、肖维扬、潘叶连等六个伤员留下来。政治部经过调查了解,把6个伤员寄在蔡恒兴家和李松荣家,每家3个。当晚,干部团陈赓团长、宋任穷政委亲自登门安慰罗文涛等人,并对群众的帮助表示感谢。二渡赤水前,中央红军从云南扎西返回,第二次经过㮟溪、铁厂时,陈赓团长和干部团二连党支部书记等人又到蔡恒兴家看望伤员。红军第三次经过铁厂时,组织上又派人看望,希望罗文涛等遵照党的教育,团结群众、宣传群众、武装群众,打倒帝国主义,推翻封建阶级和剥削制度,建设新中国。

1936年初,中共古蔺地下党负责人邓伯明等5人到铁厂看望罗文涛等几名伤员,介绍当地情况。罗文涛与古蔺地下党组织代表熊少阳接上关系后,讨论了形势和任务。以后,罗文涛在古蔺、叙永、古宋、赤水、仁怀、习水、黔西等县了解到,许多场镇都留下了红军伤病员。

西安事变后的1937年8月,贵州淋滩50多个流落红军集中开会,讨论如何想办法回到部队,决定给八路军总部写信,要求重返前线去抗日。后来,周恩来回信说:现在红军已经北上抗日,交通不便,联系困难,等情况许可时再做安排。1938年冬,刘湘辉、胡金标二人去重庆,向八路军办事处请示,要求把留在川滇黔边区各地的红军组织起来,重返前线抗日。办事处把胡金标安排在重庆新华日报社工作,刘湘辉回太平渡,把留下的红军组织团结起来,坚持革命,等待时机重返前线。刘湘辉回来传达了这个指示。在古蔺地下党领导下,为反抗反动当局的血腥镇压,继续搞武装准备工作,留在古蔺、赤水、习水、仁怀等地的红军同志,想办法购买驳壳枪等武器,罗文涛做生意所剩的货物,全部上交党组织做活动经费。

1942年冬,党组织派石建维(石启良)来到铁厂,向罗文涛等传达了形势和任务,要求罗文涛做到:第一,立即停止对外对内一切活动;第二,更改名字,暂时不要拿枪。

1943年2月,罗文涛随石建维从古蔺铁厂转移到叙永县城,同行的还有留下来的红军刘绍清(江西吉安人)和罗文涛的家属。石建维把罗文涛的组织关系转交给刘平(四川叙永、古蔺、古宋三县特区书记廖林生的爱人),罗文涛见到欧志仁,同他们住在一起。同年8月,欧志仁在泸州被捕牺牲,叙永逮捕了几个地下党员,地下党经营的商号也被查封。组织上通知刘绍清和罗文涛及家属三人一道转移到彭水县城,与何显宗取得组织联系,由何帮助借钱,以做香烟生意为掩护,在彭水工作两年多。刘绍清在彭水县城以挑水卖作掩护,日本投降后,组织才把他调走。同时,组织上要求罗文涛离开彭水到涪陵,买了几部织袜机,以织袜作掩护,建立秘密联络站,直到涪陵解放。

正是由于中央红军四渡赤水中“宣言书”“宣传队”“播种机”的广泛深入影响,古蔺地下党才一天天不断发展、壮大起来。

1938年初,邓伯明、邓叔明、熊正阳等毅然北上延安,但他们留下的革命种子已逐渐在古蔺生根、发芽、开花、结果。

1938年秋,经中共泸县中心县委批准,重建中共古蔺特支,由熊少阳任特支书记(1938年秋—1939.2)。古蔺特支根据党员情况,组建了9个支部,并在贵州淋滩建立了流落红军支部,刘华清(后宋家通)任红军支部书记。

至1938年底,古蔺全县共有党员70多人。中共古蔺特支下属9个党支部,其中就包括贵州土城党支部、淋滩红军党支部。

1939年2月,中共古蔺县第一次代表大会先后在城区黄玉清、李声远家秘密召开,历时3天。出席会议的有熊少阳、黄玉清等17人。会议由熊少阳主持。会上,讨论贯彻泸县中心县委扩大会议精神,决定加强抗日民族统一战线和各种群众组织的活动,进一步开展抗日救亡运动。会上决定成立中国共产党古蔺县委员会,选举熊少阳、牟泽临、黄玉清、刘觉、李家齐、何显宗、邱泽仁7位同志为委员,组成中共古蔺县委员会。

中共古蔺县委决定:成立镇龙山、土城两个区委,并按党员分布划定支部。镇龙山区委书记由牟泽孚担任,土城区委书记由王隐龙担任。

古蔺地下党组织比较隐蔽,对内着重党员思想教育,对外则以公开合法形式向广大群众做抗日救国宣传,组织群众开展活动;如办《救亡五日刊》、组织“青年读书会”(古蔺彰德街道目前还在城郊完好保留了一个当年的“新生阅报社”旧址,并对前来瞻仰、缅怀的单位、团体进行红色教育)、发展会员等等。

这一年,古蔺全县党员达到183人。随着古蔺地下党组织的不断发展壮大,各党支部开展了各类地下组织活动。

1939年10月,由于熊少阳的身份在古蔺暴露,泸县中心县委决定熊少阳调离古蔺,而中共古蔺县委书记则由成都返古蔺的大文豪邓均吾继任。

1938年至1939年底,古蔺地下党组织经反复讨论,分期分批吸收了一批女共产党员,她们是:钟丽昭、何素萍、许大英、郭希琼、熊学书、牟泽奇、梁昭文、王鸿芬、苏世英、刘贤淑、熊礼常、邓彦希等12人。

1939年春,经上级党组织批准,由这12位女党员组成,在镇龙山建立了古蔺县第一个地下党妇女支部,牟泽奇担任支部书记。

古蔺县第一个地下党妇女支部的诞生,为古蔺妇女的解放写下了光辉灿烂的篇章。

解放战争时期,古蔺地下党通过领导“三抗”(抗丁、抗粮、抗税)斗争,锻炼培养了一批苗族积极分子,并吸收了一批苗族先进分子入党。这些少数民族入党后,对加强民族团结、消除民族隔阂、开展“三抗”斗争、反对共同敌人国民党反动派、迎接新民主主义革命的胜利,发挥了极其重要的作用。

到1949年,中共古蔺县委共有党员3000余人,其中古蔺县籍的地下党员就有2300多人。古蔺地下党在敌人统治的后方组织地下武装,开展“三抗”及反贪污、争民主、争夺乡保政权等革命活动,它对配合解放战争,动摇蒋家王朝的反动统治,配合解放古蔺,作出不可磨灭的贡献。

1949年春,根据中共川东临工委指示,为迎接解放,保护城市,配合接管,对川南工委所属党组织进行调整,成立江津、荣昌、江(安)长(宁)、泸县、古蔺五个中心县委。古蔺中心县委辖四川古蔺、叙永、合江,以及贵州赤水、金沙、习水、大方、遵义等县党组织。直到这些地方都建立了新生政权,古蔺中心县委、古蔺县委才陆续把相关组织关系移交给各地新组建的组织部。

总体看来,古蔺地下党较其他地区而言,无论是从党的组织力量、群众基础、历史条件、干部准备、自然条件及革命形势等各个方面,都具有明显优势,故而在特别的历史时期,舍我其谁一般“铁肩担道义,妙手著文章”,义无反顾也责无旁贷地履行了使命。

因此,在彼时的“鸡鸣三省”区域内,古蔺地下党犹如早春的子规,它的一声声啼血,渐次撕碎了黎明前的黑暗,皴染了赤水河畔、乌蒙山里一朵朵杜鹃花的粲然盛开,终于,迎来了万山红遍,层林尽染,迎来了改天换地的共和国的诞生,迎来了自身及所辖组织区域的解放,以一个崭新的面孔,昂首挺胸、扬眉吐气地去迎接新中国每一天喷薄欲出的朝阳,迈步新长征,以无限的热情投入到新中国的建设中。

作者简介

扁舟,本名郭毅,古蔺县蔺阳中学教师,四川省作家协会会员,泸州市“酒城讲坛”讲师,中共古蔺县委党校特聘教师,四渡赤水干部学院客座教授,《中国共产党古蔺历史》(初稿)主编,《中央红军四渡赤水简史》(待出版)《红旗漫卷镇龙山》《皇皇者华》主编。著有长篇杂文集《山旮旯,缱绻情未了》、长篇小说《少女奢香》《骆健郎》等作品多部。

来源:蔺时刻

作者:扁舟(古蔺县蔺阳中学教师,四川省作家协会会员,泸州市“酒城讲坛”讲师,中共古蔺县委党校特聘教师,四渡赤水干部学院客座教授)