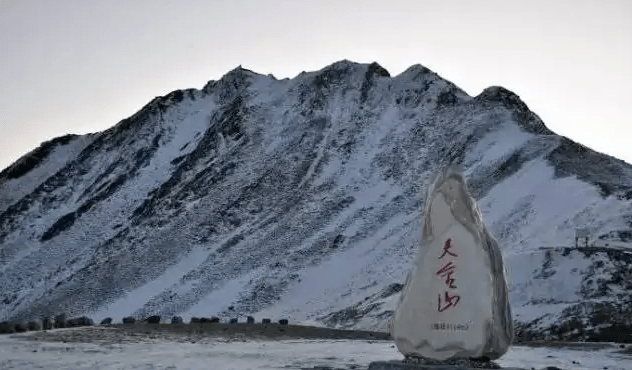

【红色记忆】雪山魂——记老红军冯元庭的夹金山情怀(四)‖杨宓

位于宝兴县的《雪山丰碑》雕塑(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

雪山魂

——记老红军冯元庭的夹金山情怀(四)

杨 宓

再翻夹金山 穿越生死路

翻过夹金山的红四方面军,一路战斗,很快攻下了宝兴、芦山、天全及雅安一部,进逼名山百丈关。

百丈关位于川西平原西部边沿,是雅安通往成都的必经之地。站在百丈关西面的山地东望,天府之国的一马平川尽收眼底,这里自古就有“获百丈(关)者,必得成都无疑”之说。

南下红军的胜利给国民党极大震动。为确保川西平原,蒋介石命四川军阀刘湘阻止红军攻势。刘湘为保住自己的地盘,于名山一带集结80多个团近16万兵力,在名山重镇百丈关阻击红军,并且立下最严杀无赦军令状,自总指挥以下,凡有懈怠者,逐级杀无赦,同时许下重赏。薛岳中央军近4万人也向川西集结,敌人总兵力达20万人。

1935年11月13日,百丈关战斗打响,经过连续七昼夜的激战,进攻百丈关的2万多红军虽然毙、伤敌15000余人,但红军伤亡也近万人。主力受挫,主阵地丢失,红军被迫于21日撤出百丈关。《天芦名雅邛大战役计划》最终在失利中宣告结束。

红军百丈关战役纪念馆(图片来源:雅安市人民政府网)

1936年2月,国民党组织中央军和四川军阀部队大军围剿,红四方面军被迫退回宝兴硗碛藏寨,不得不再次翻越艰险的夹金山,向懋功转移。

当他们来到硗碛藏寨时,受到藏族同胞热情欢迎。全寨藏民和喇嘛鸣放鞭炮,上茶倒水,撞钟击鼓。在做短暂休整和过山准备后,他们开始了再次翻越。

硗碛藏寨(图片来源:四川在线)

这次翻越夹金山,对于红四方面军指战员来说是第二次,而对于其中原红一方面军的部队来说,已经是第三次了。前两次翻山是在夏、秋季节,这一次却是在冬末春初时节,当地有“正二三,雪封山,鸟儿飞不过,神仙也不攀”的歌谣。高寒的大雪山、恶劣的气候、陡峭的悬崖……困难可想而知。对于多次交战后,队伍疲乏不堪、伤员众多、药品匮乏、缺吃少穿的红军来说,又是一次生与死的考验。

风雪之中,冯元庭带着排里的战士随同攀登的队伍前行,因积雪漫延到了山脚,看不清路径。他们曾解救过的藏族老乡兴索强巴,自告奋勇给他们当向导。他们沿着来时的路艰难地朝山顶攀去,远处望去组成了一道长长的灰色人墙。

他们在行进中,一路上可看到许多牺牲了的战士,以各种姿态静止着,早已失去了生命的迹象。冯元庭的排第一次翻越夹金山时就牺牲了多名战士,第二次翻山,又有几名战士将年轻鲜活的生命永远留在了夹金山上。“两次翻山后,红四方面军上万名将士牺牲在夹金山上,我的排也是减员最多的排之一。”几十年后,他对后人讲到这些,这位连死都不怕的铮铮铁汉,每每声音哽咽。对他来说,夹金山就是他的魂,是绕不过的缘分和牵绊。他那时不曾想到自己一生将和这夹金山紧紧连在一起。

“在参加了长征的红军战士们心中,雪山好像是一个没有硝烟的战场,这个‘敌人’不用枪,也不用炮,光靠着刺骨的寒风、鸡蛋大小的冰雹和阴晴不定的天气,就埋葬了我们多少可爱的战士。”后来有红军将领回忆道。

由于在雪地中行走,高一脚低一脚极其难走。还未到山顶,天色就暗淡下来。他们取出事先用柏树皮捆绑成的火把,点燃后举着继续前行。冯元庭则提着那盏马灯,和向导走在全排最前面。远远望去,燃烧的火把如一道从山脚直到山顶的流动之光。正是这样的流光,形成了二万五千里的亮丽之色,照耀着黑暗中的中华大地。

冯元庭他们翻过夹金山时已是第二天拂晓。与藏族向导兴索强巴分手时,冯元庭问他愿不愿意取一个汉族名字,兴索强巴回答:“当然愿意”。冯元庭看着手中的马灯,给他取名马红照,寓意一盏马灯照亮红军前进的道路。兴索强巴非常乐意地接受了,从此有了汉族名字马红照。冯元庭还把马灯赠送给他作为纪念。

70年后,美国著名记者索尔兹伯里重走长征路后,在《长征,前所未闻的故事》中曾这样描写夹金山:“从山上极目远眺,地平线上雪峰兀立,与加拿大的洛基山脉一样巍峨。顶峰在雪线之上,高耸入云。后来修的公路呈之字形盘旋而上。在这里,所有的绿色都不见了。山成了光秃秃的一片褐黄,不久便是雪的世界。即使在五六月间,也还是厚厚的积雪,一直铺到峰顶,铺到雪山的另一边。”

夹金山,这座中央红军长征途中翻越的第一座雪山,正如毛泽东主席那首豪迈的诗句“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,充分展示了红军征服恶劣自然气候的革命浪漫主义英雄气概。当硝烟早已散去,当历史变得久远,当我们今天迈步在新长征的征途上,红军翻越大雪山的传奇故事已演绎为一种意志,一种激励我们前行,克服任何艰难险阻的精神意志。

(未完待续)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:杨 宓

音频制作:成都市广播电视台故事广播

文字供稿:雅安市地方志编纂中心