【文学评论】自我“局外”的局外人——读加缪小说《局外人》‖奉友湘

自我“局外”的局外人

读加缪小说《局外人》

奉友湘

作家马平在他新出版的散文集《此花此叶》中《上下左右的对话》一文里,专门写到对他创作影响很大的3位诺贝尔文学奖获得者的作品:马尔克斯的《百年孤独》、加缪的《局外人》、伯尔的《小丑之见》。

作为一个写作者,我大部分时间都穿梭于中国历史、巴蜀文化中。以前读的是雨果、罗曼·罗兰、巴尔扎克、狄更斯、培根、歌德、大仲马、小仲马、莫泊桑、茨威格等,以及前俄罗斯作家们的经典著作,对当代外国名著很少涉猎。古人云,朝闻道,夕死可矣。学习从来都不嫌晚。于是,我赶快补课,像饥饿的人扑在面包上一样,一口气读完了当代法国作家加缪这部只有几万字的小说《局外人》。

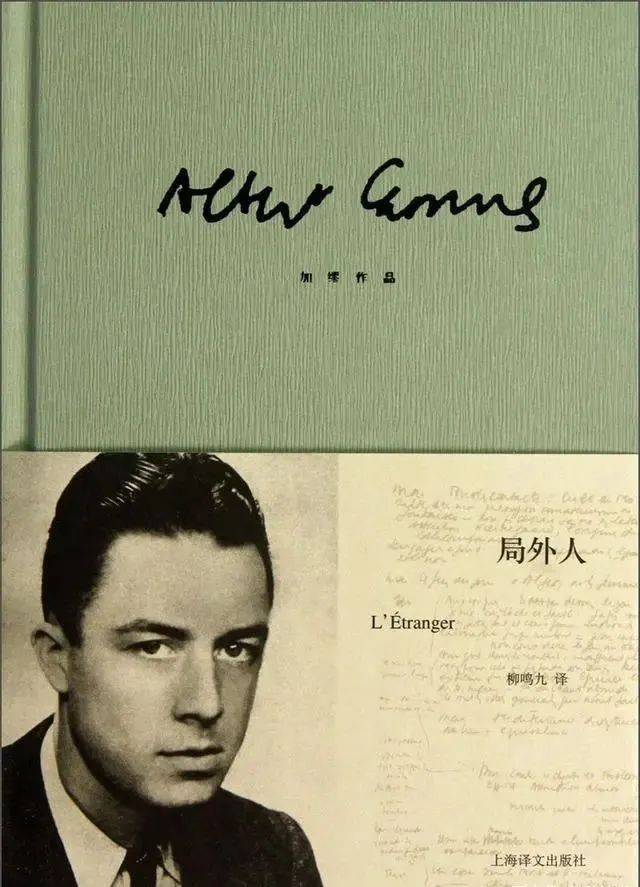

阿尔贝·加缪(1913—1960)是法国声誉卓著的小说家、散文家和剧作家,被誉为“存在主义”文学大师。1957年,44岁的加缪获得诺贝尔文学奖,成为有史以来荣获诺奖最年轻的作家。也许是天妒英才,他因一场车祸英年早逝。《局外人》是他于1942年6月出版的小说,被称为他流星般文学生涯中“首屈一指”的作品。

对于《局外人》书名,我琢磨良久。首先,谁是局外人?当然,肯定是该书的男一号,即主人公默尔索。其次,他是怎么成为社会的局外人的?这是本书的意义所在。

这个局外人,我理解为“多余的人”,也可以说是有他不多、无他不少的人,或是我们习惯说的“边缘人”,颇似那种无所作为的“躺平”族,是芸芸众生中的一员,如大树上的任意一片叶子、随风而逝的一粒尘埃。

加缪曾说:“在我们的社会里,任何在母亲下葬时不哭的人都有被判死刑的危险。”这句话无疑宣示了《局外人》的主题:主人公默尔索把自己“局外”于社会,因而也被社会“局外”。他最终因杀人被判斩首,既是社会的残忍、司法的不公,也是他自作自受。他本人才是这出人间悲剧的导演。

默尔索是一个小职员,工作算不上出色,不受老板青睐。一切都平凡、平淡无奇。他对一切似乎都满不在乎,身上荡漾着玩世不恭的气息。母亲在养老院去世,通知他去参加葬礼,他甚至懒得知道母亲究竟是哪一天去世的、怎么去世的,连他母亲终年多少岁都糊里糊涂。他一个人去了,没有通知任何亲朋好友,仿佛死去的不是他的母亲。他甚至觉得有点儿烦,因为要找熟人借参加葬礼的黑色领带和丧事臂章。养老院的人问他要不要看看母亲的遗容,作最后的告别。他拒绝了,觉得打开棺材毫无必要。他认为他是爱母亲的,可他却悲伤不起来。比起母亲的去世,他的生理感受似乎更为重要。他在母亲的灵柩前抽烟、喝牛奶咖啡、打瞌睡。他母亲的一群养老院生前伙伴来守灵,一位女士不断哭泣,他却觉得与他没有什么关系,一点都不难过。他依然昏昏睡去,一夜居然只醒了一次。在去墓地时,他只感受到太阳的炙烤,而不是亲人即将入土的永诀之痛。母亲下葬时,生前的伙伴、养老院的一个老头晕倒了,他却始终没有一滴眼泪,只记得撒在母亲棺材上的血色的泥土和混杂在土中的白色树根。他仿佛局外人一样参加了母亲的葬礼。

默尔索对待母亲的死像局外人,对待恋人也是如此。他的女友玛丽对他感情深厚,想跟他结婚。然而,他却无动于衷地对玛丽说,你想结婚我们就结婚,你说什么时候结婚就什么时候结婚。他迷恋的只是玛丽的身体,他并不在乎结不结婚。仿佛他并不是结婚的主体,结婚是别人的事。换句话说,结婚只是玛丽的事,他只是旁观者、被动者。他杀人后被关进监狱,玛丽去探视他,表示等他出狱后和他结婚。他依然没有丝毫感动,还是无可无不可的态度。后来不能探监了,玛丽还给他写信,审判时还关切地到法庭参加庭审。而默尔索仍然感动不起来。最终,连对他一往情深的玛丽也把他“局外”了。

默尔索的日子过得稀里糊涂,总是处于一种随波逐流、人云亦云的状态。邻居雷蒙让他帮助写信羞辱其情妇,他就帮着写;雷蒙让他在警察面前作伪证他就作;雷蒙让他帮助打架,他就跟着上。他连杀人都莫名其妙:被他杀的人跟他无冤无仇,只是与雷蒙有过节。他在阳光的猛烈刺激下,看到对方似乎要拔刀,感觉到危险,于是便在一片茫然中开了枪。对方倒下了,过了一会儿,他又莫名其妙地朝那具尸体连开了四枪。他做这些都是在一种昏头昏脑的状态中完成的,一如他混沌的人生。好像杀人的不是自己,而是别人。他连杀人都可以“局外”。

于是他的“局外”人生发生了变化。他被关进监狱后,自己也开始被社会“局外”。他的辩护律师让他别在法庭上多说话,只需要听律师的辩护便好。于是他便不再自我辩护,如旁观者般听辩护律师滔滔不绝地念长篇辩护词。预审法官和庭审法官也“局外”他:关注的不是他杀人的经过,而是他对母亲去世的满不在乎;关注他母亲葬礼后第二天就和女朋友去看喜剧片,在电影院里和女友亲热,还把女友带回家过夜;关注他杀人后,还对着尸体开枪等“劣迹”;关注他杀人后是否有悔恨之意……而默尔索对这些行为的唯一解释是:他就是这样做了。最后的结果是:他被彻底“局外”。他站在法庭上只不过是一具暂时活着的木偶。最终,他被法官“以法兰西人民的名义”判处斩首。

默尔索想到了上诉,但他却放弃了上诉。对于死,他也有恐惧。但他又认为,人一生下来就是被判处了死刑的,活到30岁和活到70岁死没什么区别,反正都是一死。因为他的认知是:“世人都知道,活着不胜其烦,颇不值得。”他对人生的看法是虚无的、消极的。“既然都要死,怎么去死,什么时间去死,就无关紧要了,这是显而易见的道理。”因而,他拒绝见指导神父,拒绝任何忏悔。他在生命行将结束时表示:“现在我面对着这个充满了星光与默示的夜,第一次向这个冷漠而未温情尽失的世界敞开了我的心扉。我体验到这个世界如此像我,如此友爱融洽,觉得自己过去曾经是幸福的,现在仍然是幸福的。为了善始善终,功德圆满,为了不感到自己属于另类,我期望处决我的那天,有很多人来看热闹,他们都向我发出仇恨的叫喊声。”

上面这一段全书结尾的话也许是默尔索真正的忏悔。他“局外”了社会,最终被社会“局外”,一切都是他咎由自取。加缪在这部短短的“中篇小说”中,既批判了国家司法机器的虚伪、傲慢、暴虐、残忍,也批判了游戏人生者的放浪形骸和随波逐流。他暴露人性的弱点,更严剖社会的病灶。这部经典著作的思想性、现实性、批判性、警世性大大高于其故事性和文学性。这也是我在文学创作中需要汲取的营养。

作者简介

奉友湘,四川内江人。四川大学经济系毕业。高级编辑,四川省作家协会会员。曾任四川大学文新学院硕导。历任四川新闻出版领军人物、四川日报首席编辑、华西都市报常务副总编、金融投资报兼人力资源报总编辑、消费质量报总编辑、四川农村日报总编辑。著有《远离危机》《机会是种出来的》《交子》《蜀女皇后》《蜀王全传》《苏母纪》《飞鸿雪泥》等。

来源:四川省地方志工作办公室

作者: 奉友湘

配图 :方志四川