【探秘】蛮子洞揭秘‖梁方生

蛮子洞揭秘

梁方生

【摘 要】在川东北地区,有不计其数的“蛮子洞”。成为。为弄清这些千古之谜的“蛮子洞”是如何产生的,笔者在追溯“蛮子洞”形成过程中,对很多个蛮子洞进行了实地查看,查阅了《中华文明史》等有关文献。运用实证分析方法,还原历史上川东北地区“賨人”民族的故事。

考察证明,“賨人”的祖先是夏朝的联合部落,商朝推翻夏朝时,“賨人”的祖先“板楯蛮”被驱赶到川东北后,为了生存,他们开凿了大量用以栖身的岩洞。因賨人在古代被称为“蛮人”,故开凿的岩洞被世人称为“蛮子洞”。

“蛮子洞”是宝贵的物质文化遗产,是川东北地区的“活化石”和“博物馆”,当属史前人类活动遗址。

【关键词】蛮子洞;千古之迷;賨人;活化石;博物馆;史前人类活动遗址

引 言

四川有很多蛮子洞,川东居多。川东北地区数不清的“蛮子洞”,其来源有五花八门的说法。“蛮子洞”这一称谓来自于民间,都是老一辈口耳相传下来的。

在研究“蛮子洞”是如何产生的过程中,不敢苟同此前国内一些考古学家,对“蛮子洞”是“崖墓”的推断。因“蛮子洞”的各种规格形态不同,近似人居环境,存在较多疑团。

“蛮子洞”为什么集中开凿于川东北这片土地上?它的功能究竟是什么?为什么大多数“蛮子洞”形同居室?为什么规模大而无任何记录?为什么都离不开“蛮”字?

弄清“蛮子洞”形成的前因后果,其规模、形态、结构与特点、历史背境、价值和意义,是《蛮子洞揭密》一文的初衷。

一、规模与体量

(一)“蛮子洞”概况

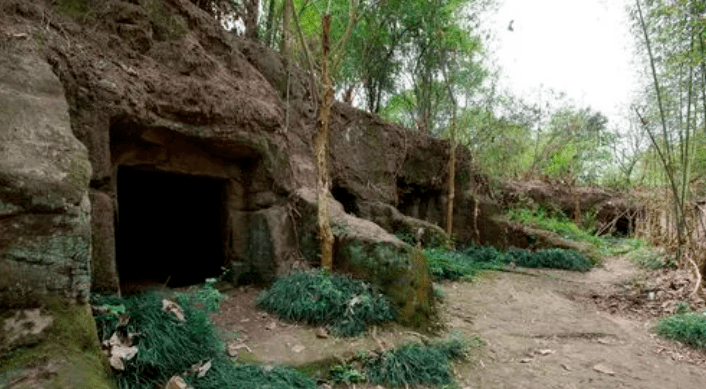

1.川东北的“蛮子洞”。

(1)百度百科资料:广安市据全国第三次文物普查显示,“蛮孔洞”共有300多处.....广安坛同镇的蛮子洞被发现的时间比较早,早在四川省第三次文物普查的时候就被发现,于2012年被确定为省级文物保护单位,取名为唐湾山崖墓群。

(2)营山县地方志办公室资料:“绿水镇浮山村......附近的蛮子洞有上百个,都是依山傍水临河而凿”。

(3)2013年4月6日《光明日报》载:“昨日,记者从达州渠县文管所获悉,近日在渠县青龙乡山坪村考古时,意外发现130余处古洞穴,疑为东汉晚期悬崖墓葬群,距今有1800多年的历史......”

(4)达州日报网(2013-02-01)载:1月24日,渠县賨人文化研究会熊英、余俊华、王忠、张鉴等几名文物爱好者,来到渠城东南15公里琅琊镇金马村五组,该村有一座名叫垮岩的小山丘......等人走近山丘,在方圆500平方米的悬崖上,发现了十余处古洞穴......有的洞内还有转角,有的几个“蛮子洞”相连相通,形成了一道秘道。“蛮子洞”洞壁已经风化,但内壁表面人工凿琢痕迹还依稀可辨......据专家学者们考证,这些古洞可能就是“蛮子洞”(古賨人洞)......“有两个蛮子洞是连通的,似穴居洞,也像是战争工事。不像是崖墓。”专家学者查看了琅琊“蛮子洞”照片后认为,琅琊“蛮子洞”是穴居场所,或战争工事,而非崖墓。

有关“蛮子洞”的资料颇多,不胜枚举。

2.“蛮子洞”密集区。

广元市剑阁县金仙镇小桥村,面积4.2平方公里,全村8个组,仅四组蛮孔岭一处有4个,五组蛮洞岩一排有5个,八组蛮孔坡一处有5个蛮子洞。全村共有蛮洞31个。在当地称“蛮洞”或“蛮孔洞”。此镇各村都有数十个“蛮洞”,全镇共有蛮洞约400多孔。在金仙镇所在的西河中上游流域(升钟库区),有成千上万个“蛮子洞”。

(二)形态、结构与特点

1.形态与位置。

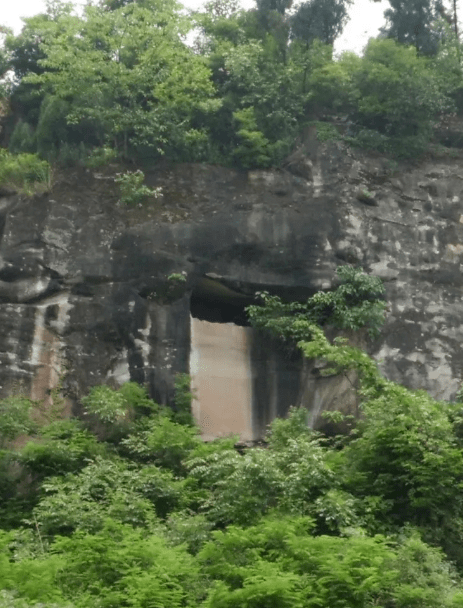

川东北有很多砂岩山梁,蛮洞均开凿于靠山梁一侧的砂石岩上,有大小不等的洞穴且形式多样。有的就一圆洞、敞洞口,只地面较为平整。蛮孔的洞门宽约1.2至1.5米、高约1.8至2.4米不等。有圆型、方型两种,还有两层门楣或多层门楣。有临近河边的,有位于半山腰的,也有隐藏在树木丛林之中石崖上的。

2.岩洞结构。

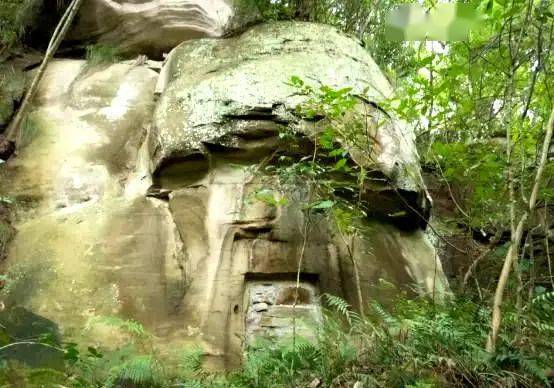

多数山梁由砂岩、粉砂岩、泥岩互层结构而形成完整的天然崖壁。石质较软,易于开凿。洞穴是垂直于崖壁向内开凿的石屋,里面大小不等。有方形的,3米多见方,两边留有约50公分高、6至70公分宽的石台,或为石床及放置什物用,面积如现在的一间小卧室。大的石屋,洞内深达五六米,宽约两三米或四五米,洞内面积几平方米或几十平方米不等。或洞内有转角,或两洞相连的叫连二子洞,也有几个洞相连相通的。其布局、功能、规模、各具形状。石质稍硬点的洞穴,内壁表面有人工凿琢的痕迹。

3.特种建筑。

“蛮孔洞”内无积水浸蚀,有相对恒温的环境,洞内干燥,冬暖夏凉,能遮风挡雨,是天然、理想的居所。蛮洞附近离水源较近,可解决生活用水。古代交通以山梁行走最便捷,故蛮子洞多建于山梁侧环的峭壁之上。建蛮子洞不需耗费任何建材,只需金属工具,经济实惠。蛮子洞永不风化,可防地震、防洪灾、防泥石流、防野兽袭击、防兵灾匪患。

二、“蛮子洞”疑团

(一)未被记载

由于汉字从结绳记事、甲骨文、商朝后期把字刻铸在青铜器上,才形成金文。加上书写材料由骨刻到竹简材料难求的艰难与匮乏,“蛮子洞”的产生未被古人记载,导致在人类文明发展史上“蛮子洞”的来源被丢失。

(二)仅留“蛮”字

“蛮子洞”所幸有一丝“信息”千古未变、代代相传而被保留了下来,那就是“蛮子洞”的称谓是统一的,都带一“蛮”字。

(三)众说纷纭

1.避难所。

百度百科:蛮子洞,“不少村民认为,明清战乱时期,老百姓的临时避乱所。特意在石壁上开凿的隐蔽的石洞,便于临时避难”。

2.崖葬群。

有较多人认为,“应该是墓葬之地,古时候的崖葬群”。在巴渝一带人们流行崖葬,尸体能长期得到保存。

3.穴居、崖墓、哨所。

《人文历史三千年——重庆江北区境考》的专家李清忠介绍:“蛮子洞的来历是个千古之谜。很多前往考察过的专家学者们,也是众说纷纭,有人说穴居,也有人说崖墓等,没有定论”。李清忠有自己的观点:“他认为蛮子洞是巴之古滩城的哨所”。

三、解密蛮子洞

(一)金仙先民是賨人

1.资料来源。

(1)唐朝初期史馆编纂《晋书》载记第二十章说:“汉末,张鲁居汉中,以鬼道教百姓,賨人敬信巫觋,多往奉之”。

(2)20世纪80年代初,在剑阁县普安镇鹤鸣山崖壁上有阴刻的一段资料:“因古剑阁尤其剑南所居之賨人皆奉道教,百姓亦颇为推崇。其符、录、丹鼎乃形成一方民俗,病丧之事,道士作冹,划符之俗至今仍存矣”。据剑阁县文馆所副所长王绍强介绍:此资料为剑阁县学子所撰,为宣传普安镇鹤鸣山道教文化而刻。

2.剑南所居之賨人。

因古剑阁尤其“剑南”句,就是金仙地区,所居之賨人,金仙地区的先民是賨人。这些賨人信奉和推崇道教。

(二)金仙在川东北的位置

1.东南小部属巴国。

1991年出版的《剑阁县志》第126页第二篇第一章第一节——“历史演变”载:“夏商时,今剑阁县属梁州。西周时属雍州。春秋战国时(前770—221年)大部份为蜀国辖地,东南小部属巴国领域。”

2.南朝置金仙郡。

《四川阆中建置沿革》载:东晋永和三年(347)至南朝梁天监七年(508),阆中为南梁北巴州和北巴西郡治,州辖北巴西、南部、木兰、金迁(迁-繁体“遷”与“僊”古音韵相通)、掌天、白马义阳六郡。

3.依据表明。

(1)《普安鹤鸣山崖壁阴刻资料》中“尤其剑南所居之賨人”句;

(2)《剑阁县志》中“东南小部属巴国领域”;

(3)《四川阆中建置沿革》中“南梁北巴州...辖...金仙等六郡”。

从史料证实了老金仙地区是古代剑阁县东南部、巴国西端的一个賨人部落。在古代各诸侯国的国界,多数是由各民族或几个民族所占地盘而自然形成。金仙所在的西河中上游流域(升钟库区)至阆中、渠县地区,都是賨人领域,属巴国所辖,故金仙地区的“西河”之名源于巴国西端之河。金仙地区是元至元二十年(1283年)才由阆中划归剑阁县,至今739年。

(三)賨人民族来历

1.板楯蛮。

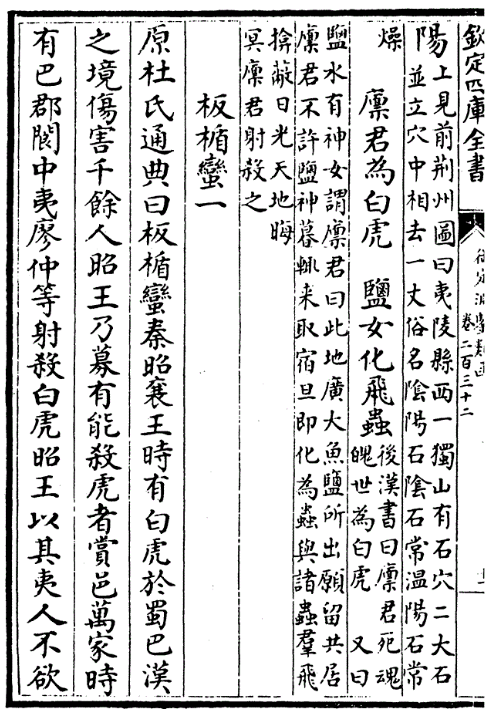

《舆地纪胜》卷162载:“巴西宕渠,其人勇健好歌舞,邻山重叠,险比相次,古之賨国都也”。“巴西宕渠”(东汉末为巴西郡宕渠县),即上古时生活在华蓥山西侧的一支重要民族——板楯蛮,又称賨人。“板楯蛮”是賨人最早的称呼,最迟可上溯到夏末商初时期。

2.賨人。

(1)賨人一词出自《晋书·李特 载记》:“巴人呼赋为賨,因谓之賨人焉”,古代的少数民族,助武王伐纣时称“彭人”。又称“寅人”、蛮人。“賨:南蛮赋也”。

(2)晋人常璩在《华阳国志·巴志》中,将“賨人”列入巴国的版图,“賨人”亦被笼统地称为“巴人”。

(四)揭秘“蛮子洞”

1.穷追猛打大逃亡。

(1)《山海经·大荒西经》载:“有人无首,操戈盾立,名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山,克之,斩耕厥前。耕既立,无首,厥咎,乃降于巫山。”

译文是:有个人没了脑袋,名叫夏耕尸(板楯蛮)。从前成汤在章山讨伐夏桀,打败了夏桀,斩杀夏耕尸于他的面前(板楯蛮被战败),夏耕尸站立起来后,发觉没了脑袋(国家已亡),为逃避他的罪咎,于是窜到巫山去了。巫山,即巴国所在,巴国收留了夏亡国后的遗民。

(2)据2014年12月4日《华西都市报》载:賨人的祖先和周人的先祖(后稷的子孙)也曾辅佐过夏朝,曾是夏朝的联合部落。夏末的夏桀王时,商国君主商汤率方国(诸侯国)于“鸣条之战”消灭了夏朝。周人跑到陕西、甘肃一带生息。賨人的祖先板楯蛮被殷人从中原赶到了湖北,再被湖北人赶到巴国(今重庆市地区)。后又被巴人赶到地广人稀的川东北,今南充、达州、广安、巴中、广元半部一带。板楯蛮经过大逃亡的生死迁徙,在川东北四、五万平方公里的土地上生存下来。賨人之所以在川东北定居,都是被殷人穷追猛打的结果。

2.渠县“賨人谷”真相。

(1)因避战乱:百度百科中渠县“賨人谷”景区介绍:賨人谷拥有全国唯一的賨人穴居部落遗址和賨人文化陈列馆;主要景点——穴居部落中介绍说:“是賨人在先秦时期,因避战乱,在悬崖上因洞造屋,因崖修栈,形成建在洞穴里的穴居部落”。

(2)事实:实际在秦惠王时期,蜀、苴两兄弟国不睦,苴国又交好有世仇的巴国,引起蜀王伐苴国后又伐巴国。巴国邀秦惠王帮忙,秦国借机灭蜀、苴,顺手灭了巴国。速度之快,事出有因,当时没有必要也没时间建洞避战。

(3)真相:根据史料和“賨人谷”的规模、结构所形成的人居洞窟推演出其真相是:板楯蛮被殷商人追赶到宕渠(今渠县),碰巧寻得一天然峡谷,规模庞大。山间通道悬空,崖危洞叠,蜿蜒盘旋,有数十个大小溶洞,板楯蛮首领(头人)便择此地落脚居住下来。在悬崖上以洞造屋,因崖修栈,形成建在洞穴里的“崖居部落”。秦汉时“賨人”名称产生后,这里被后世称为“賨人谷”。

3.板楯蛮开凿岩洞。

(1)板楯蛮大迁徙到宕渠(今渠县),首领(头人)栖身渠县大峡谷的洞穴后,跟随的族群人员分散到整个川东北地区。他们受首领(头人)屈身于洞穴的影响,受首领(头人)的号令开凿石洞而栖息。此时也正值新石器最后阶段,他们效法原始祖先栖岩食粟、以石为器的传统精神,顽强地繁衍生息。此区域至今有成千上万的蛮洞和蛮洞群,是板楯蛮生死迁徙至川东北时,无财力建修房屋,生存的本能促成凿岩洞而作为栖身之所。賨人的祖先是一支少数民族,古代的汉族是华夏主体,对少数民族蔑称为蛮人,故开凿的岩洞就被叫作“蛮子洞”。

(2)蛮子洞冬暖夏凉,能遮风挡雨,不耗建材,经济实惠,永不风化。古代物资匮乏,环境条件差,蛮子洞被认为是天然而理想的居所。故巴蜀有些地方后来也效仿开凿,用为住居或墓葬。近代有不少都延续发展下来,虽不再是少数民族(蛮人)开凿,但蛮子洞之名影响较大,后人仍称其为“蛮子洞”。

4.实地勘察。

川东北的“蛮子洞”比比皆是,但无论哪里的蛮洞,只要细致观察,不难发现,都有一个共同特征,就是蛮洞口外的两侧面和下方,找不到开凿洞室取出的废弃石料。哪怕是石质较硬的石洞,极微小的废弃石料也难寻觅。这种现象只有一种解释,那就是年代久远而被风化,今天已无影无踪。

5.深度剖析。

(1)资料:2021年2月28日四川省地方志工作办公室官方微信“方志四川”发布的文章《营山蛮子洞探秘》(作者:王钢):“第九,从洞壁凿痕的纹路看,洞穴是用铁制工具开凿的。铁制工具大规模普及使用最早是西汉时期,盛于东汉至南北朝时期,距今有2000多年的历史”。

《舆地纪胜》卷162载:“巴西宕渠,其人勇健好歌舞,邻山重叠,险比相次,古之賨国都也”。从发掘出来的巴渠上古墓葬看,每墓都有青铜兵器,包括剑、矛、饯、莆簇、宵顶、带钩等。

中国青铜器最早出现于夏朝,结束于战国时期,距今已有5000年历史。青铜冶铸技术发展到商代初期,很多器械可作为开凿蛮洞的工具。

(2)从骨刻文到商朝后期才有青铜器上的金文,经西周文化的发展,春秋战国时的文化已是百家争鸣。秦汉时的汉字书写已经成熟,如果西汉、东汉和南北朝才大规模开凿“蛮子洞”或“崖墓”,会有很多史料可查。

(3)崖墓葬:“蛮子洞”在兴周灭纣后被废弃,后有些被作为墓葬。崖墓在中国存在于战国至魏晋南北朝时期,效彷“蛮子洞”凿山为室的崖墓葬形式。流行于汉代,在汉代有的王陵就是崖墓,如河南永城芒砀山梁王墓。崖墓葬很快在全国多地推广开来,民间一些有财力的人家也采用。崖墓作为帝陵兴起于唐朝李世民的昭陵玄宫,十三陵也是这种类型的墓葬。崖墓葬的兴起,无疑是受商初形成“蛮子洞”很深的影响,以至战国后的崖墓被民间笼统地称为“蛮子洞”。

(五)史前遗址

中国远古文化包括了史前文化时期、夏、商、西周的大部分时期人类社会生活。史前文化是指有文字记录之前的人类社会所产生的文化。考古学上的中国史前社会从发现古人类开始,下限为发现甲骨文的殷墟年代。而历史学所指的中国史前社会,是有了文献记载之前的历史时期,即西周有了共和纪年之前的阶段。

前面剖析“蛮子洞”是夏末商初由賨人祖先开凿的,距今(2022年)3600多年。西周共和纪年有了文献记载,距今(2022年)2860多年。开凿蛮子洞在没有文献记载前的750年前后的商朝初期,属于史前人类活动遗址。

(六)“蛮子洞”被闲置

2014年12月4日《华西都市报》载:賨人......,他们帮助过大量的中原政权进行战争。据记载:周武王即位后的十三年(公元前1122年),賨人的祖先对殷商极为愤恨,自然地加入了反殷的周姬集团。“板楯蛮”组成了三千人的虎贲军(冲锋兵),摧枯拉朽般地击败了强大的商纣。长达八百余年的周王朝得以建立,板楯蛮功不可没。

西周王朝建立后,大封诸侯,巴也被周王室正式册封为诸侯。从此,巴族首领(巴人祖先为廪君、板楯蛮后为賨人,统称巴国、巴人)从带有原始性质的部族头人转化为有土有民有封号的君主。板楯蛮的生存环境得到改变,他们纷纷走出岩洞,居住了近500年的“蛮子洞”被闲置起来。

(七)用途的延续

蛮子洞本是夏后商初少数民族挖掘而居住的洞穴、洞屋,被闲置后被后人借为墓葬,有的再次利用埋葬后来死者。三千多年的历史长河中,人们对蛮子洞的利用是多种多样的。古典汉籍记载表明,居于山地间的许多“南蛮”支系在唐宋明清时期,仍保持着凿岩洞居住和墓葬的习俗。1969年,四川省剑阁县金仙镇小桥村四组马良军的父亲马廉三,就利用小桥村4组祠堂梁下面朝向元龙庙的“蛮洞”入葬。21世纪初,剑阁县吼狮乡(原属金仙乡)来龙村(王家坡)的弟兄俩,在房后的石岩上新开岩洞作墓室。

四、结 论

多方资料证实“蛮子洞”形成的前因后果,是由賨人祖先在商殷初期开凿的。这一新的结论,增添了研究中华“文化史”的新内容。

蛮子洞的文化史是研究賨人民族、在特定时期的文化特征及其影响,他们在被歧视中养成勇猛强悍、崇尚武力的性格。板楯蛮在大逃亡独特的历史遭遇中,为生存被迫开凿了大规模的洞穴,彰显出这支民族顽强的集体精神和智慧。

蛮子洞在川东北历经数千年风尘侵袭而依然存在,是宝贵的物质文化遗产。这一物质文化遗产的存在,是中华民族文化史的重要组成部份,是世界历史上绝无仅有的史前人类活动遗址。

参考文献

1.袁行霈、严文明、张传玺、楼宇烈,《中华文明史》,北京大学出版社,2006.04

2.《光明日报》,2013.04.06.

3.达州日报网,2013.02.01

4. 江春葆,《人文历史三千年:重庆江北区境考》, 方志出版社,2009.03

5.房玄龄、《晋书》,中华书局,1996:载记 第二十章

6.崔健,《剑阁县志》,巴蜀书社出版,1992.7:126

7.阆中县志编纂委员会,《阆中建置沿革》,2014.05.21

8.王象之,《舆地纪胜》,四川大学出版社,2005.10

9.常璩,《华阳国志·巴志》,重庆出版社,2008.03:2—25

10.邹衍,《山海经·大荒西经》,上海古籍出版社,2017.12.04

11.四川档案,《华西都市报》,2014.12.04

来源:四川省地方志工作办公室

作者:梁方生

供稿:广元市地方志编纂中心

配图:方志四川