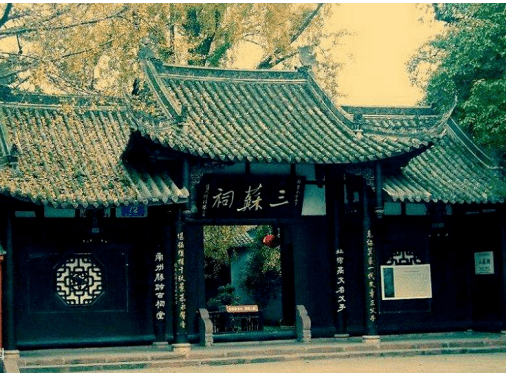

【历史文化】跟着总书记学历史‖什么是三苏祠?

什么是三苏祠?

2022年6月8日,习近平总书记考察眉山三苏祠。

为什么是三苏祠?

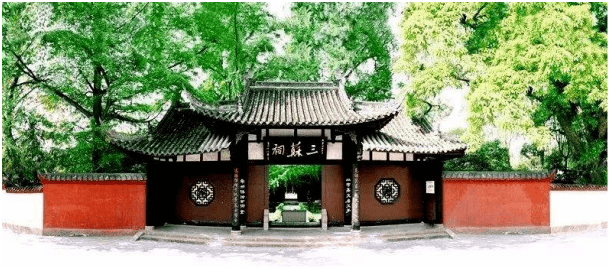

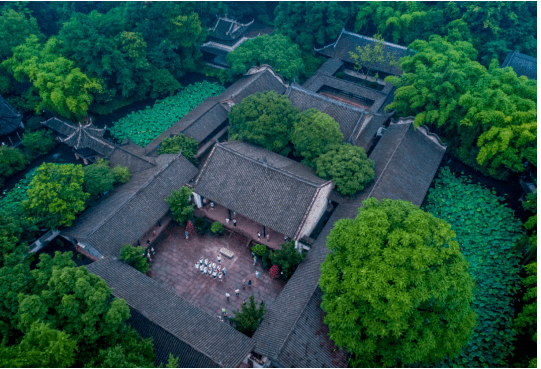

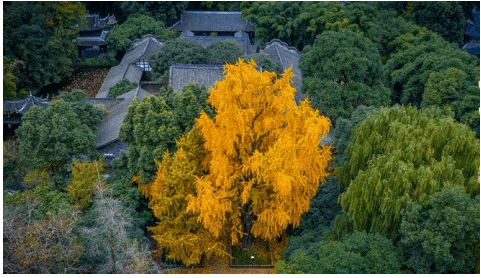

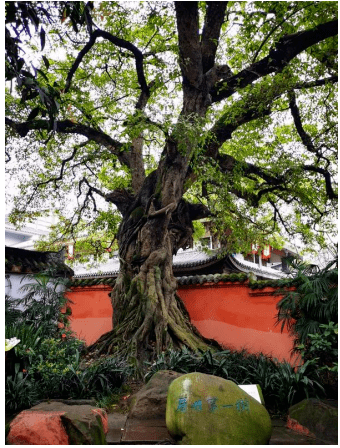

四川省眉山市老城区的三苏祠,是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙“三苏”父子故居元代改宅为祠,经历年添修,现占地百余亩,是蜀中久负盛名的名人祠堂和古典园林。

三苏祠,原本是三苏的家,后来变成了祭拜祠堂,变成了纪念园林。

从家到祠到园,千年时光,草木有情。

从大门的两株银杏,感受到“与君世世为兄弟”的手足亲情;

从一株荔枝,触摸到“荔枝已丹吾发白”的千古乡愁;

从一口古井,听到“吾家江水初发源”的涛声;

从一株黄荆树,看到他们“奋厉以当世志”的自律自砺……

三苏祠,读你千遍不厌倦。

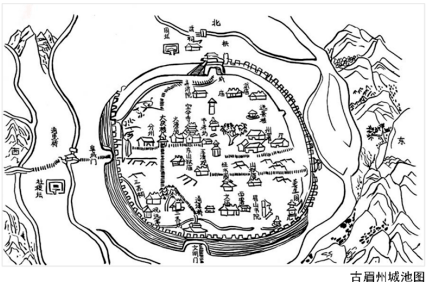

眉山自古以来英才辈出、人文荟萃,文章魁首三苏、“千古一人”虞允文、忠臣张纲、孝子李密、正直谏官田锡、修史专家李焘、农民起义领袖王小波、李顺等享誉古今的名流巨擘多达千余人,由此留下的古建筑、古墓葬、古祠堂、古书楼以及其他古遗址共有1100多处。

如今在眉山市辖区内,幸存清以前的寺庙、书楼、宅第、戏台等古建筑和佛窟、宝塔、牌楼、水井等古构筑物总计上万处。其中的三苏祠,更是蜚声国内外。

眉州纱縠行内三苏祠,古来就是“眉州八景”之首。在明代成化二十一年(1485),眉州知州许仁赋《眉州八景诗》,第一首就是《苏祠瑞莲》:“可人千载尚流芳,故宅池中并蒂香。莫讶为祥在科甲,生前元自擅文章。”

三苏祠的历史

宋代傅藻写的《东坡纪年录》中说:宋仁宗景祐三年十二月十九日(1037年1月8日),苏轼出生在纱縠行私第;宝元二年(1039)二月二十日,苏辙也出生在这里。苏轼在自己的文章中也说:“昔吾先君、先夫人僦居于眉之纱縠行。”可见纱縠行内三苏祠原为三苏故居。

治平三年(1066)四月,苏洵在京去世,苏轼、苏辙扶柩回川守孝,仍住在旧宅。熙宁元年(1068)孝满,苏氏兄弟将父母墓地、田产、房屋委托堂兄苏子安和友人杨济甫照管,于这年十二月携家眷启程返回京城,从此再未回过眉山老家。

元代将苏家故宅改建为苏祠祭祀三苏。明洪武年间(1368—1398)扩建。明朝末年毁于兵火战乱,仅存五碑一钟一井。

清康熙四年(1665),知州赵蕙芽主持重修三苏祠,建一堂(今飨殿)、一寝(今启贤堂)和瑞莲亭。后经嘉庆、同治至光绪二十四年(1898),先后维修并增建了木假山堂(今来凤轩)、前厅、四围砖墙、云屿楼、抱月亭和披风榭。

民国七至八年(1917—1918),国民革命军十七师陈国栋旅驻军眉山,对三苏祠进行一次大维修,作为司令部,不对外开放。

民国十七年(1928年)扩建,更名为三苏公园,从今来凤轩后扩至山埂以北沟边,建采花舫、半潭秋水一房山。在飨殿右快雨亭与消寒馆(今碑亭)之间的瑞莲池上,建百坡桥亭,披风榭前设大鸟笼(已废)。瑞莲池以西扩地更广,其中建蝴蝶池、船坞、八风亭(即八角亭)、虎山。从此,园林对游客开放。

民国三十一年至三十四年(1942—1945),祠堂及部分园林均被驻眉国民党军队十七师作为师部。

民国三十五年(1946),中央政府、四川省政府、眉山专署均发公告,要求军队不得驻扎三苏祠,要求社会民众对三苏祠加以爱护。公告颁发后,部队随即撤走。

民国三十七年(1948),三苏公园再度向西扩至近城墙处。

1956年8月,三苏公园修建委员会主持,新建金鱼亭、重建大鸟笼(后废),重点培修飨殿。1959年,建立三苏纪念馆时,对殿、堂、亭、榭都修过一次,并在园中饲养豹、熊、猴等动物,后因无专业人员管理,动物相继死亡,就没有再添置。

“特殊”时期,三苏祠内清代所塑三苏官服塑像、1964年朱德题三苏祠诗匾等均被砸毁,纪念馆被封闭,更名为人民公园。1967年至1976年,将飨殿、东西厢房、启贤堂先后辟作工农兵展览馆、“三忠于”展览馆、批判三苏展览馆,老一辈无产阶级革命家革命事迹展览馆和木刻毛泽东诗词手迹展览馆等。后来,恢复三苏纪念馆。

1979年,三苏公园更名为三苏文物保管所。1984年,更名为眉山三苏祠博物馆。2006年,三苏祠博物馆被国务院批准为第六批全国重点文物保护单位。

三苏祠的风物

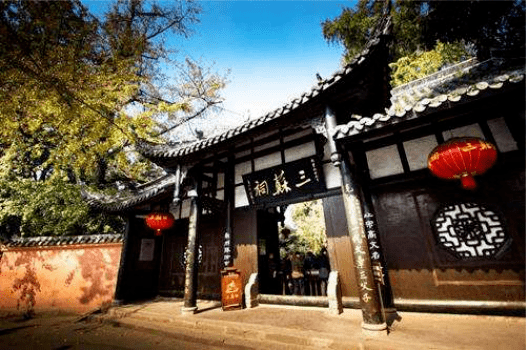

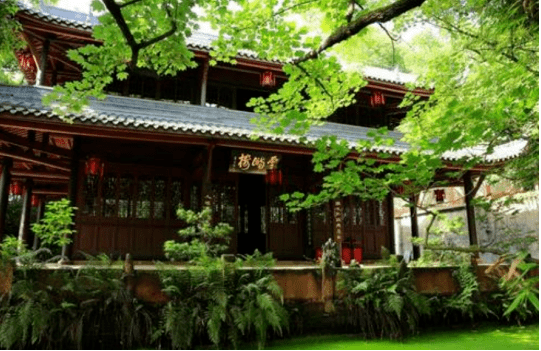

三苏祠,红墙围抱,碧渠环绕,绿荫蔽日,鸟语花香。从古到今,中外游客如织,文人骚客凭吊,吟不尽的诗赋,数不完的墨宝。

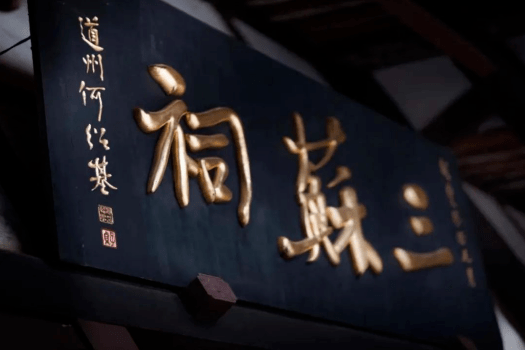

三苏祠正门,正上方为清代著名书法家何绍基题“三苏祠”的镏金横匾。

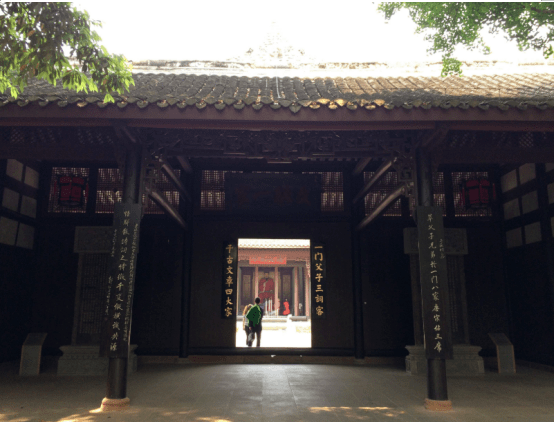

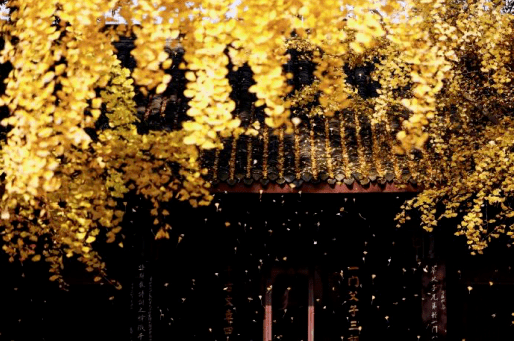

进了正门,右侧一棵大榕树,其树冠若张开的巨伞,直伸展到墙外,似在为三苏祠遮风挡雨,保护这方文化圣地。进得正门,前方道路两侧各有一株300年的古银杏树,笔直参天,幽雅威严,守护祠堂,恭迎嘉宾。穿过银杏树,可见三苏祠主体建筑坐北朝南,排列在一条中轴线上,面前依次排列着大门、前厅、启贤堂、木假山堂、济美堂,东西两侧为对称的厢房(展厅)。黑漆大门的左右木柱上镌刻一副楹联:北宋高文名父子,南州胜迹古祠堂。

进得大门,穿过前厅,来到飨殿,端庄的大殿上,塑三尊高大的民服彩绘三苏坐像。苏洵居中,头戴“老人披风”,银须飘然,和蔼慈祥。苏轼居右,头戴峨冠“东坡帽”,多胡子,头微仰,眼神深邃机敏,左手握卷,一展旷达洒脱的精神气度,似正自我解嘲地吟道:“问汝平生功业,黄州、惠州、儋州。”苏辙居左,头发盘绕成书生髻,微俯,双手展卷,正沉思默想人生之真谛,表露出儒学雅士的气质。

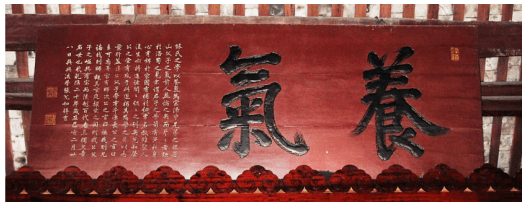

大殿正中,有一巨大匾额,上书“养气”两个大字,意在“养吾浩然之气”,彰显三苏父子正气凛然、高风亮节的肃然形象。

绕过大殿,后面是启贤堂,陈列苏家祖先神位,寓意承前启后,让有德有才之人济济一堂。

堂前庭院里,为纪念三苏文章“天香云外”,专门并列种植了三株金银桂树,秋天,桂花开放,花香四溢,游人驻足流连。

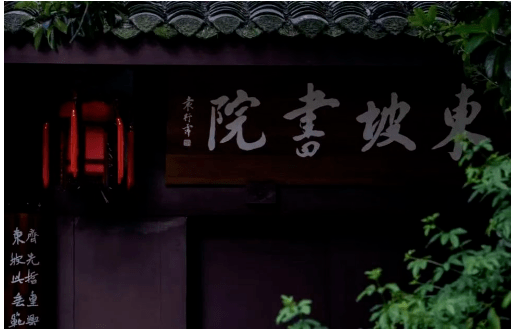

在启贤堂的背后,是木假山堂,按苏洵《木假山记》中的表述,用岷江中的陈年乌木块堆拼,再现苏宅的木假山三峰,以寓三苏的“文峰鼎峙”。

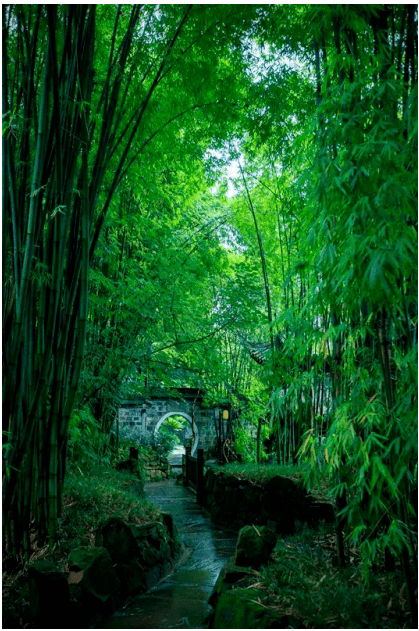

木假山堂的右前方是云屿楼,建于清光绪三年,因三方环水、两方围竹,有“岛居”之称,故名“云屿楼”。其实,整个三苏祠就是一个“岛居”,三面环水,园中遍植斑竹,应了苏东坡“宁可食无肉,不可居无竹”的名言,道出了他的“未出土时先有节,到凌云处亦无心”的品格。

三苏祠主体建筑的周边,是仿照苏州园林造景风格,楼台亭榭、竹树花草、桥廊湖山、雕塑碑石,错落有致,或屏或掩,一步一景。

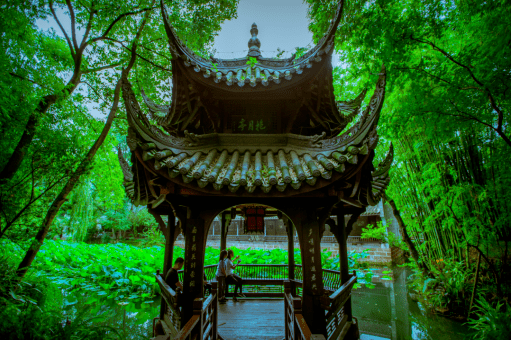

在云屿楼的南面是抱月亭,亭立清泉荷田之中,清香幽雅。

云屿楼向西数十步为披风榭,这是清光绪二十四年重建的(原来的披风榭建在眉州城里环湖上,环湖干涸后湖上建筑渐毁)。

披风榭的北面,在一泓清池里重塑一尊苏东坡盘陀坐像,他席地而坐,凝视远方。

披风榭的南面是一莲池,长宽数亩,池塘中央建一亭,叫“百坡亭”,亭两侧由长廊与两岸连接。池塘若遇阵阵微风,吹起层层涟漪,水中倒影也随之混乱,苏东坡有诗道:“忽然生鳞甲,乱我须与眉。散为百东坡,顷刻复在兹。”故此亭名为“百坡亭”。

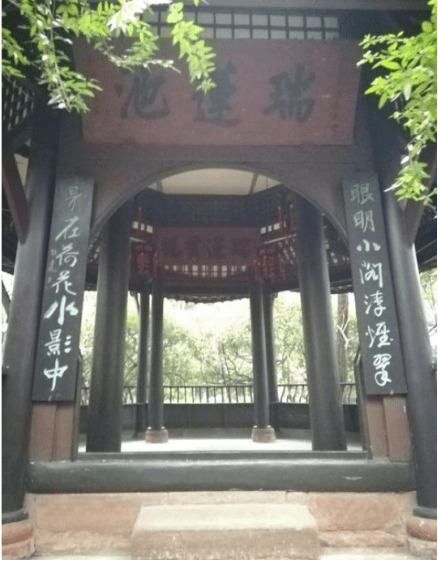

百坡亭向南的前方,建有“瑞莲亭”。这里时有并蒂莲开放,吉兆眉山人进士及第,故称“瑞莲”。“百坡”“瑞莲”激励后人奋进,世代出东坡。

百坡亭的右侧,修竹深处是“船坞”“式苏轩”“半潭秋水一房山”等佳景,假山趣石、小桥流水、花圃游廊错落其间,如到江南水乡。佳景中,有一处石砌八角形水池,叫“洗砚池”,说是当年苏氏父子兄弟写字作文后就在这里清洗砚台和毛笔,时间长了,水变黑了,池子里的鱼也变黑了,后人就叫它“东坡墨鱼”。

百坡亭西端的荷花池旁有消寒馆,有两幅楹联:“木架山前怀旧柏,瑞莲池畔读遗碑”;“亭上雄文凿青石,槛前修竹忆南屏”。

南园建成之前曾作碑亭使用,内有古代留下来的马券碑、柳州碑,也有当代刻的表忠观碑、醉翁亭记碑等数十通。

近年来,三苏祠不断扩建,将祠堂东侧的苏祠中学搬迁,校址全部并入三苏祠辟为碑园。三苏祠南大门对面广场建有三苏纪念馆,陈列三苏遗迹,与三苏祠呼应配合。

苏东坡的影响力还遍及世界,他的传世名句“但愿人长久,千里共婵娟”,很多海外华侨华人思念祖国时常常引用。

2018年1月,联合国教科文组织授予三苏祠文化遗产保护荣誉证书,肯定三苏祠在世界范围内弘扬中国文化所作出的贡献。

2019年9月,《眉山市三苏遗址遗迹保护条例》施行。遗址遗迹按照保护范围、建设控制地带和风貌协调区,实行分层次保护。

如今的三苏祠,是四川省爱国主义教育基地。

整理:文博圈(图文来源:三苏祠博物馆 眉山市党史和地方志编纂中心等)

供稿:眉山市党史和地方志编纂中心