【文史英华】跟着总书记学历史‖《眉山市人物志》的比较研究

《眉山市人物志》的比较研究

汪 毅

摘要:人物志记述的对象系人物,是方志的一个门类,即通志、州志、县志及对应志书的重要组成部分,历来被志家关注。就其原因是,志中人物由地灵而生,可“上与日月争光,下与河岳并永”。然而,《眉山市人物志》立足开拓,打破人物志往往作为志书一部分存在的格局,将其升格为独立的专志,凸显了眉山“千载诗书城”的雄奇,具有体例独立、格局恢弘、体量硕大、内容丰富等特点,体现了人物专志固有属性。该志不仅是四川唯一以市名冠写的人物志专志,而且在全国方志界屈指可数,具有讨论意义。为此,本文特把它与《四川通志》《四川省志·人物志》以及本省区域和外省区域、宗(家)族文化、个体名人等进行比较研究。

关键词:《眉山市人物志》 概况 评估 比较研究

壹

《眉山市人物志》概况

《眉山市人物志》由眉山市人民政府主办、眉山市地方志办公室编纂,大16开本,30印张(480页),849千字,2013年4月由方志出版社出版。其编纂指导思想、收录范围、史料断限、选录标准、遵循体例、资料出处、其他个例等,该书在《凡例》中均有表述。全书有别于附于通志、州志及相对应志书中的“人物志”,体现了升格为专志的架构,具有特殊意义。

《眉山市人物志》,眉山市地方志办公室编纂,方志出版社,2013年4月

《眉山市人物志》为章节体结构,分《人物传略》《进士简介》《先进人物简介》《先进人物名录》《南下干部名录》《烈士名录》六章及《附录》,以所辖政区的“一区五县”——东坡区、仁寿、彭山、洪雅、丹棱、青神县为节,从古贯今,洋洋大观。其849千字的体量,相当于一部县级志书,甚至接近2001年出版的1080千字的《四川省志·人物志》(上下卷)专志。

全书敬先贤,学今英,集眉山市古今杰出于一体,收录4236人。其中,入传人物以古代为主计324人,进士1169人,当代先进人物简介42人,当代先进人物名录711人,南下干部101人,烈士1889人。特别是第一章《人物传略》,计324人,堪称全志“重头戏”,具有入传人物涉及领域广、时间跨度长等时空呈现特点。纵观其时间,上下数千年,自先秦至汉、唐、五代、宋、元、明、清、中华民国、中华人民共和国无不囊括,其中尤以清代入传者居多,达141人,占《人物传略》的近二分之一;其次是民国,达76人,占《人物传略》的近四分之一;再其次是宋代,达51人(东坡区占25人),占《人物传略》的近六分之一;余下的有当代的12人,占《人物传略》的二十七分之一;至于先秦、五代、元代、明代的则寥寥。由此数字,既可分析《人物传略》的时代格局,又可见宋、清、民国时期及至当代一路走来的眉山人物所铺就的一条星光大道。

贰

对《眉山市人物志》的评估

在历史上,眉山修志代代赓续。据四川省地方志编纂委员会编、四川科学技术出版社出版的《四川历代旧志提要》悉知,眉山宋有孙汝听编纂的《眉州志》,明万历年间有方知等人创修的《眉山志乘》,惜均毁于兵燹不传。现存旧志中,虽有清嘉庆《眉州属志》《续眉州志略》,无论是内容,还是编纂体式,均以《眉州属志》为代表。在具体编纂方面,《眉州属志》分《天文志》《地理志》《职官志》《学校志》《典礼志》《赋役志》《兵防志》《水利志》《风土志》《选举志》《士女志》《艺文志》计12类19卷。全志参校旧本,增类补阙,依范成大《吴郡志》始设《艺文志》例,突破旧志不单列“艺文”藩篱而设《艺文志》,再现了眉山“人才之瑰伟杰出,甲于全蜀”的万千气象,进而强调了与人文气象相对应的艺文特色。全志中,艺文篇幅竟占一半或一半之上(卷十二至卷十九),诚如2021年出版的《眉山属志》(校注本)《校注前言》所说:“艺文门占全书大半”。如此气势恢弘的艺文门篇幅,恐怕在全国市级同类人物志书中没有,如果有那一定也是罕见的。艺文内容一定意义上称得上集大成,主要源于旧志原载与《四川通志》《全蜀艺文志》等所载诗文以及所辖县著名文人的文学作品。艺文表现体式多元,有铭、辞、引、状、书、记、赞、论、序、跋、传、赋、诗等,几乎囊括了所有形式,展示了眉山“文学千古,声称六合”面貌,构架了“千载诗书城”立体丰碑。其中,众星捧月式地聚焦了眉山县“三苏”(苏洵及其子轼、辙)、丹棱县“三唐”(唐淹、唐庚、唐文若父、子、孙三代)、“七李”(李焘及其六子垕、塈、塾、坖、壁、垡、埴)、“三彭”(彭端淑、彭遵泗、彭肇洙三兄弟),特别是苏轼、李焘、唐庚、彭端淑的雄文和诗篇,使之具有领军一地的“团队”效应。正是因为参阅和依托了《眉州属志·艺文志》等志,借助了《人物志》专志体例,记录了一路走来“丹心照汗青”的人物,《眉山市人物志》才应运而生,有了“老树新枝”意义。

《眉州属志》(校注本),眉山市东坡区党史研究和地方志编纂中心编注,中国文史出版社,2021年6月

据《眉州属志·选举志》(卷十)载:“眉州科第,莫盛于宋。考旧《志》及《雁塔碑》所载,南北两朝中,甲乙科者八百八十余人”,而现编《眉山市人物志》收录进士达1169人。从中可见,编纂者以史籍为凭,披沙拣金,详加考订,为甄别和补充的200余位进士所作出的努力。令人震撼的是眉山奇迹,即宋代的原眉山县(今东坡区)便有进士达900余人,筑起了四川在一个时代的进士丰碑。由此结论,《眉山市人物志》具有其他书籍不可取代的价值,传递了当今眉山人对历史人物感恩和对现实杰出人物礼赞的信息,具有双重意义。《眉山市人物志》能产生如此效果,一是源于眉山文化底蕴深厚,历史上曾脱颖而出众多俊杰,特别是宋代以苏东坡为首的旗帜性人物;二是东坡精神和文化汇聚于当今,出现了若干时代精英;三是《眉山市人物志》策划机构、编纂者的远见卓识,拓展了人物志新语境;四是该书表达了眉山人爱祖国、爱家乡的情怀,体现了时代正能量。

至于《眉山市人物志》的遗珠之憾,笔者以为:一是所列《人物传略》《进士简介》《先进人物简介》《先进人物名录》《南下干部名录》《烈士名录》六章均未有章下序,缺乏提纲挈领效果。二是在篇目附录里,应单设“苏轼研究与传播”。其内容,包括国内研究苏轼的学术团体、出版和发表研究苏轼的成果群、有关苏轼的纪念建筑、东坡名典荟萃、东坡文化形态和特质及当代文化价值、东坡文化走向世界,等等。如是,既可以系统保存和传达资料信息,又能使研究群更好地传播;既可以进一步凸显苏轼在中华文化中的标杆意义,又能对全书起到画龙点睛作用,具有众星捧月效应。

贰

《眉山市人物志》的比较研究

《眉山市人物志》的比较研究是本文重点。其对象,包括与《四川通志》《四川省志·人物志》的比较研究、与本省区域横向比较研究、与外省区域即安徽休宁县的比较研究、与宗(家)族文化的比较研究、与个体名人的比较研究。具体如下。

研究之一:《眉山市人物志》与《四川通志》《四川省志·人物志》的比较研究。

《眉山市人物志》是四川区域内市级地方志机构编纂、由出版社出版的第一部人物志专志。鉴于《眉山市人物志》开四川属地市级地方志工作机构编纂人物志专志的先河,虽然它目前没有横向比较的客体,但却可以与《四川通志》和《四川省志·人物志》作纵向比较,如编纂方法、入志体例、入志标准及策划运作思维等。《四川通志》和《四川省志·人物志》与《眉山市人物志》,尽管层面不同(一个是省,一个是市),入志人物上下限有差异,但作为“人物志”(特别是人物志专志)彼此却不乏共性。而这种共性和个性的差异,使之具有比较研究意义。

清嘉庆《四川通志》封面

在冠以“四川”的省级志书中,屈指可数的有《四川总志》《四川通志》《四川省志》。其中,《四川总志》有明正德、嘉靖万历本和清康熙本,《四川通志》有清雍正、嘉庆本和民国本,《四川省志》为社会主义新方志有新修和续修本(续修本待出版)。在明《四川总志》、清《四川通志》中,均设“人物志”一辑;在《四川省志》中,“人物志”为独立专志。较之起来,《眉山市人物志》与清嘉庆《四川通志》中的“人物志”和社会主义新方志《四川省志·人物志》具有类比性。具体如下。

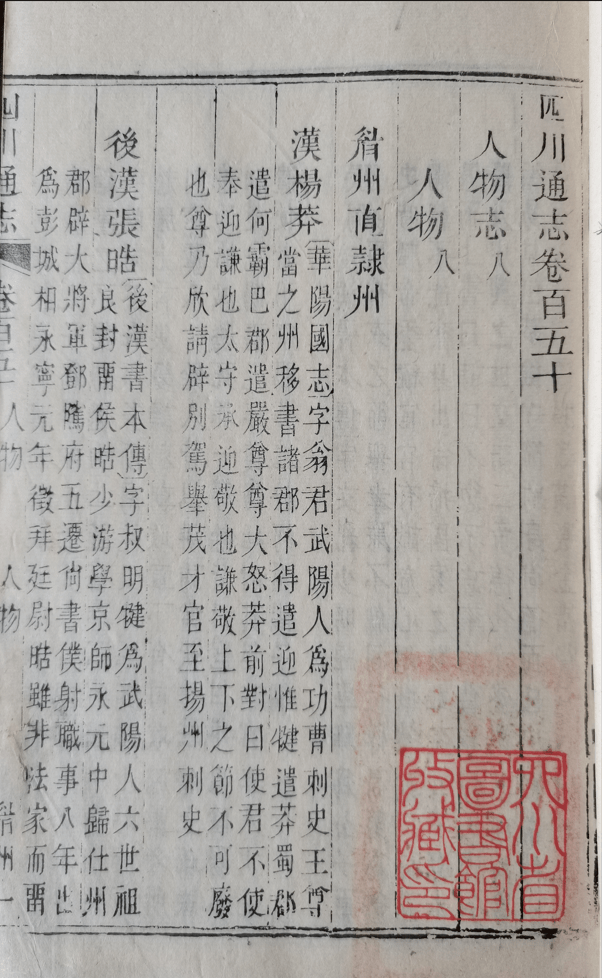

清嘉庆《四川通志》卷百五十《人物志》眉州直隶州

清嘉庆《四川通志》于1861年成书刊行,计226卷,388万字,体量堪称四川古代所修总(通)志的航母。除卷首“圣训”外,内容囊括了天文志、舆地志、食货志、武备志、职官志、选举志、人物志、经籍志、纪事志、西域志、杂类志等十一种门类,而人物志只占其中类别的十一分之一。人物志记述的对象为忠节、孝友、隐逸、行谊、流寓、艺术、先释、烈女、淑女、义烈、贞孝、杂传等十二个方面。从中可见,该人物志在类别、收录标准、篇目设置等方面的构成,以及由此而具有的时代局限性。其中有的内容,虽然今天看来定位有局限,但在表现形式上却可以作比较研究,如体例、篇目设置、记述方法等。

苏洵、苏轼、苏辙传(部分),载清嘉庆本《四川通志·人物》卷

社会主义新编《四川省志·人物志》于2001年由四川人民出版社出版(续修本待出版),属于专志,分上下两册,记录人物上限至1840年,下限至1985年,时间长达115年。表述方式分传、录两种,其中入传者367人,入录者580人,计947人。分类按界别,以军政、经济、文化为序排列。其中的文化类,实际上是大文化概念,包括了文化、科技、教育、卫生、宗教等。相对而言,文化分类部分偏大并值得探讨,甚至有必要在续修人物志时调整。

《四川省志·人物志》(上、下册),四川人民出版社,2001年12月

《眉山市人物志》中的入志人物,上可追溯至古代,下可延至2012年,按时代排序,以辖区行政区域划分,体现了时空。其主体内容,包括人物传略、进士简介、先进人物简介、先进人物名录、南下干部名录、烈士名录计六章。体裁采用传、简介、录三种,其中“进士简介”一章,在《眉山市人物志》中颇具典型性和讨论意义。

中国古代科考肇始于隋。在漫长的科举时代进程中,进士雁塔题名,取士顶戴,独贵于世,既是一个高学历的文化群体,又是一个为士的主要群体,影响了中国历史的创造和文明的进步。

在历史上,眉州有进士1169名。《眉山市人物志·进士简介》辑录的进士上下限,几乎囊括了整个科举制度时期,即除隋代之外,时间跨度包括唐、五代、宋、明、清计五代,可谓史不绝书。其中,唐代有眉山县(今东坡区,下同)的程贺、仁寿县的孙光宪、青神县的陈泳,五代有东坡区的杨义方。在区(县)中,唯有东坡区和仁寿县记录了唐、五代、宋、明、清五代进士(彭山县、洪雅县、丹棱县分别记录了宋、明、清朝的进士,青神县记录了唐、宋、明、清朝的进士),具有代代赓续的完整性。

到了宋代,眉山进士一时云蒸霞蔚、登峰造极,其中尤以眉山县最具代表性,人数达909名,其中北宋327名,南宋582名,数量不逊自古多才子的江南。这些进士为一方翘楚,若干传入《宋史》,特别是以苏轼为代表的进士人物,具有相当的主导性,产生了广泛影响,甚至于后世千秋。与此同时,这个偌大的进士群所涉及的进士科考制度、文化制度、政治制度等,一定意义上影响了历史传承悠久的宋代。因此,在研究和讨论中国进士文化制度或中国进士文化现象时,应该聚焦眉山(当然亦包括有“三千进士冠华夏,文章节义写春秋”之誉的江西吉安和浙江杭州等地),关注《眉山市人物志》。

研究之二:与本省区域横向比较研究。

本省区域横向比较研究,主要是指“东普西眉”研究与西眉“苏门”和东普“汤门”的研究。其意义在于,“东普西眉”既是一个区域概念,更是一个特殊表达的文化符号,可以为四川历史研究提供一个新的视角。

据眉山的建置沿革考察,宋代眉州辖眉山、彭山、丹棱、青神4县,普州辖安岳(普康县曾撤销并安岳)、乐至(普慈县曾撤销并乐至)、安居(崇龛县撤销并入安居。明代安居县撤销,大部分并入遂宁,崇龛属地并入安岳)。以下讨论的,主要是把眉山县为代表的眉州与安岳县为代表的普州作比较研究。

在宋代,眉山、安岳人才继踵,两地进士计达1208人。其中,眉山县909人,安岳县约299人,构成了四川进士文化风景线,特别是苏轼对中华文明的穿越。

安岳在唐宋时,皆为普州。关于“东普”及相关联的西眉之说,志书中有若干记载。清康熙《安岳县志·卷首·沿革》中谓之“东普”为“郡名”,清道光《安岳县志·重修庙学记》(卷三)记载是“东普胜概为西蜀首,英杰代出,以文章政事名天下。”此外,在宋《舆地纪胜》卷第一百五十八中,亦说到普州又名:“普慈、东普、普安、安岳”。

关于“东普西眉”的次序,按其文化影响当为“西眉东普”,即西眉(眉州)冠前,东普(普州)于后。对此,南宋时期曾任安岳教授学官的何耆仲(曾任职眉州)在《进士题名记》中说:“蜀东西州,论士所出,必曰眉、曰普。普……而人物表,殆相颉颃”,宋人刘渭的表述是“论学徒之盛,以西眉东普为称首”,清道光《安岳县志·学校(下)魁星阁碑记》记载的也是“吾邑人文之盛,在宋时称眉州、普州,媲美东鲁。”这些记载,均具有客观性。

然而,鉴于两邑地理位置以剑南为点划分,普州在蜀地东,眉州在属地西,故《四贤堂记》中便有了“剑南之东,有州名普,冠带之盛,与西眉并称”的记载。继而,“东普西眉”的概念便约定俗成,传至于今。为此,清康熙《安岳县志·凡例》中也有东普“冠带中之士,可并西眉”的转述,清康熙《安岳县志·艺文·宋进士雁塔题名记》(卷二)也称“普为东蜀伟郡……以科目随时著闻者,举辄数十人,下者七八人,或五六人,或三四人,其并于西眉者以是”,清道光《安岳县志》周国颐序中亦说到“冠带之士,并称眉州”,等等。这些记载,均系考证“东普西眉”概念的文献佐证,弥现珍贵。由此结论:“东普西眉”这两个区域的相提并论,与其说是地理概念的比较,不如说是文化概念的比较,特别是文化人物代表等量齐观的比较。

在宋代,安岳人文兴盛,分别有“科甲之盛,甲于蜀中”“宋人才之盛,为西川首称”“人文赫奕,宋代著称”“或父子并美、伯仲相妍、祖孙辉映史册者,若鳞贝”等记载。就其原因,在于安岳古代读书之风浓厚。清道光《安岳县志·风俗》(卷二)有关于“士喜读书论道,历稽前代科第簪缨之盛,甲于三川”的记载,清道光《安岳县志·学校(上)》(卷三)有关于“其时文学之盛,媲于东鲁”的记载。这些记载,均是佐证。

安岳具有修志优良传统,最早的可上溯至宋眉山青神人杨泰之编纂的《普慈志》。此记述,清道光《安岳县志·凡例》开篇便是。遗憾的是,囿于兵劫洗创和凶荒摧残,该志散失不传。至于明万历年间所修《安岳志》,仅存只是“简断篇残,有甲无乙”。故现存最早的清康熙《安岳县志》,只能根据明万历残本和《蜀省总志》《潼属全志》的零星记录而编纂,难免碎片化。尽管如此,可以佐证安岳古代人文蔚起一二的是,除清康熙《安岳县志·进士》(卷二)辑录宋代约299名进士之外(包括旧志遗漏),明代辑录有进士16名(含武进士1名),迄今县城内还矗立有清嘉庆时所建“明进士坊”。由此推断,既然宋代普州、眉州两地有“东普西眉”之说,那么可以肯定,当时普州不乏有与眉州旗鼓相当的文化领军人物,如陈抟,史籍中有若干他的记载,笔者为之主编有《高道陈抟》一书,并于1993年由四川大学出版社出版。

安岳“明进士坊”(局部)宋明时,安岳有翰林坊、进士坊7个,惜已不存。现存“明进士坊”为清嘉庆所建,系安岳进士坊仅有的遗存,见证了安岳古代的人文兴盛,即“宋明两朝,普州(今安岳)科甲之盛,甲于蜀中”的文化现象

关于陈抟,我们对其认知是远远不够的。然而,他的确是一位杰出人物。1992年,中央电视台“中国历史文化名人”栏目摄制组在安岳拍摄陈抟遗迹。为首的导演告诉我,“入此栏目者,四川仅选有李白与陈抟”。这两个人物,一个是诗仙,代表了唐文化的高度;一个是享有“图书之传,百世之师”(元代虞集在《题陈希夷先生画像赞》语)、“两宋之道德文章,已系于一身”(蒙文通语)隆誉的哲人(陈抟亦是诗人、书法家、养身家,等等),影响了后来“朱程理学”,在某个领域和一定意义上,代表了宋文化的高度。

《高道陈抟》,汪毅、周维祥主编,四川大学出版社,1993年3月

在清乾隆《安岳县志·艺文·贾墓杜楼序铭》(卷二)中,安岳还被誉为“风雅之里”。这对提升“东普”文化影响,具有不可忽略的意义。其形成,当源自相对的内部力量与外部力量。具体如下。

所谓内部力量,即安岳自身的发力。一是学风浓郁、人文渊薮、文脉连绵,世传孔子经宿于邑地大成山;二是“天下材品,薮自学宫”——安岳兴学建校历史悠久,据清乾隆《安岳县志·杂记(下)》(卷八)记载,可追溯到唐高宗咸亨年间(670—674)。在清康熙《安岳县志·学校》(卷一)中,还有关于“先师遗像碑”和挂有画圣吴道子(680—758)所画孔子像的记载。三是安岳唐宋石刻艺术的超级规模,迄今有10处全国重点文物保护单位(其中仿木石建筑、崖墓群各1处),具有强大的“教化”功能和辐射效应。四是,安岳籍进士刘仪凤,擅长诗文,曾任侍讲等职,有书万卷,传入《宋史》,与陆游有“交亲”之谊并被其所尊。在藏书史上,刘仪凤堪称书痴、书癖、书狂,贬谪还乡时,竟从京城船(两船)载书籍,辗转回桑梓安岳筑藏书阁等等。

所谓外部力量,即外部文化的助力。一是据清康熙《安岳县志·流寓》(卷二)记载,诗圣杜甫曾讲学于此,即“一时寄寓,千载留声”。后世为纪念他,修建有“工部楼”(蜀地杜甫遗迹数处,除安岳建楼之外,其他均为堂),亦称“南楼”,即建于城外之南,宋人有“南楼弦咏”句;二是在唐宋时期,外籍入士安岳者如唐之贾岛、宋之彭乘、文同、唐文若等,他们对“东普”地位的提升,具有不可替代的作用。如贾岛,他不仅在安岳写有《夏夜诗登南楼》等诗(后人有凭吊诗若干,并辑入历代所修县志),而且书法有紫极宫碑(惜今不存)。“郊寒岛瘦”,鉴于贾岛的诗歌影响,明代诗人戴敬辰在清康熙《安岳县志·艺文·贾墓杜楼序铭》(卷二)中,感慨“浪仙(贾岛字)之骨藏于此,少陵(杜甫字)之迹留于彼。二公营魄长不死。”据清康熙和道光《安岳县志·名宦》记载,彭乘系华阳进士,为皇帝恩准的第一个四川人在蜀地做官,其兴教之举功不可没,即“蜀人仕蜀特恩自乘始。初普人鲜知学,乘为兴学教之,而普(州)遂为多贤之郡。”如文同,系苏轼“从表兄”,为苏轼“尤敬重之”。文同有“汉文翁之后,以学名世”之誉,其在普州“兴起文教,子惠穷民。”如唐文若,系眉山籍进士,传入《宋史》,功绩载清康熙《安岳县志·名宦》(卷二)“分教潼川府,寻迁普州教授。为文豪迈不羁,及门多名士”(《宋史》仅载其“教授潼川”,缺少其寻迁普州信息),并称赞普州“为士者多于民”。这些记录,均系“东普西眉”的连接点;这些文化名人的助力,无疑对“东普”注入了活力,扩展了其格局,具有重大意义。

贾岛墓、瘦诗亭(载清乾隆本《安岳县志·古迹》)。亭为安岳古迹图景首列。志书中,录有贾岛诗和后世凭吊诗若干

工部楼(载清乾隆本《安岳县志·古迹》),今不存。杜甫在蜀中遗址甚多,皆为”草堂“,唯有安岳建楼——工部楼。因建址于县城之南,亦称”南楼“。志书中,录有后世凭吊诗若干

还值得讨论的是,在宋《舆地纪胜》、清《蜀景汇览》和清乾隆《安岳县志·山川志》中,辑录有苏轼《香云山》诗:“想是有金丹,神仙不知秘。何事露光芒,夜半惊童稚”,并题注“香云山在安岳县南十里,一名光照山。夜现圣灯,山顶有池水,甚甘冽。《舆地纪胜》在普州南五里”。至于苏轼是否去过安岳,或因为受文同所邀去安岳?待考(清道光《安岳县志·山川(卷六)》认为,此诗应为苏轼在山东高密游卢山五咏之一《圣灯岩》)。然而,安岳确有香云山,不仅《四川通志》和清康熙《安岳县志·山川》(卷一)中有记载,而且邑人汤佐亦写有《香云山》一诗。倘若由此可证苏轼到过安岳,那么不仅可以补遗其踪迹,而且可以佐证“东普西眉”的时代联系。

《香云山》 ,苏轼 作,载清《蜀景汇览》卷十一

“东普西眉”的联系,除文化方面,还有属于自然山水的相似性。清康熙《安岳县志·形胜》(卷一)转述“《普慈志》云:“县境介万山间,今治实居普州地,地之下多石,磅礴敦厚,连结为一,与眉水、阆山并称。”

除对上述“东普西眉”的讨论,还可把眉山的苏门与安岳的汤门作一番比较研究。因为在一定意义上,他们分别是宋明两朝“东普西眉”的代表,即在宋明历史上,眉山的“苏门三杰“与安岳的“汤门三杰”,具有“三星璀璨”共性,影响深远,属于“东普西眉”文化研究范畴。

在中国古代历史上,宋代历时319年。特别是北宋,文化登峰造极,诚如著名学者陈寅恪所说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于宋之世”,全国“一门三杰”或“一门数杰”的文化现象蔚然大观。明代历时276年,较之宋代的319年,仅少43年。然而,明代属于科考范畴的“一门三杰”数量和影响却与宋代相去甚远,完全不能同日而语。

据《眉山市人物志》统计,眉州明代进士为63人,其中东坡区(原眉山县)29人、仁寿县13人、彭山县4人、丹棱县7人、青神县10人。这个数字虽远不及宋代,但至少可领衔蜀地一隅,特别是东坡区的进士数据。另外,查《眉州属志·艺文志·列传》(卷十三)悉知,入《明史》传者仅有青神县的余自俊,足见入《明史》者之寥若晨星。

据清康熙《安岳县志·进士》(卷二)统计,普州(安岳)明代进士16人(含武进士1人),数量系眉山县29人的二分之一。但有一个特点却为眉山县所不及,即安岳进士中的汤佐、汤绍恩构筑了“一门父子”的风景线。一门父子同为进士的气象,在科举时代被视为“殊”。这个“殊”,在明代四川寥寥无几。由此可见,明代安岳“一门三汤”具有珍稀性。其与“一门三苏”的对应讨论意义,便值得关注了。

需说明的是,这里讨论的苏门是特指“一门三苏”的苏洵、苏轼、苏辙。至于汤门,则特指明代“一门三汤”的汤佐、汤绍恩、汤绍夔(汤绍夔系汤佐内侄、汤绍恩堂弟)。在清康熙、乾隆、道光《安岳县志·衣冠盛事》中,对汤佐、汤绍恩、汤绍夔分别有“父子进士坊”和“兄弟同科坊”等记载。为此,特把“一门三苏”与“一门三汤”作对应比较研究,尤其是苏轼与汤绍恩的。具体如下。

1.苏洵与汤佐。苏洵(1009—1066),享年57岁,大器晚成,以文学著称,擅长散文,尤其擅长政论,为唐宋八大家之一;汤佐(1466—1525),享年59岁,科考学霸,联登甲科,为明弘治六年(1493)进士,官拜奉政大夫(属于政治人物)及南京户部福建清吏司主事,诗文并茂,尤其擅长政论。

2.苏辙与汤绍夔。苏辙(1039—1112),进士,官拜宰相,为唐宋八大家之一;汤绍夔(生卒年不详),举人,官拜县令,擅长散文。

3.苏轼与汤绍恩。苏轼(1037—1101),其评价家喻户晓、耳熟能详,特别是林语堂称他是“人间不可无一难能有二的人物”。2000年,苏轼被法国《世界报》组织评选为公元1001—2000年间的“千年英雄”。汤绍恩(1499—1595),其评价体系有《汤神事实录》《两川间气引》《庙堂雅量引》《功全禹迹引》《修明礼乐引》《振举纲维引》《黉序春风引》《闾阎冬日引》《诚感商霖引》《三代遗才引》《冰蘖清操引》《朱公再叙》《永思集记》等专文。从中,可以看到他与苏轼在人生经历、文化品质、禀赋特性等方面的诸多相似性。至于对汤绍恩“三代遗才”的评价,竟不逊苏轼。特别是《两川间气引》从地灵人杰角度,直接把“三苏”的奇才伟气“得眉山之秀”,与汤绍恩全其美德和廻不可及的文章政事源自“钟其(普州)秀气”相提并论。一定意义上,汤绍恩堪称明代的“苏轼”。具体比较如下。

绍兴水利广场的汤绍恩石刻雕像,载四川政协《文史专刊》2020年第3期

文学方面:均“腹有诗书气自华”,擅长诗文,有相当的文学造诣和影响,注重文道并重(遗憾的是,汤绍恩的诗文大多散失)。一个是负有盛名的“大学士”,一个是圈类名响的“夫子”。有趣的是,二人均有诗存于绍兴,即苏轼有《中秋看潮》《书王晋卿画》及游兰亭等诗,汤绍恩有《马太守庙》和《自题肖像》等诗。

《汤太守歌》,载《明诗综》,朱彝尊辑录:泰山巅,高于天;长江水,清见底。功名如山水,万古留青史

书法方面:一个雄踞宋代“苏黄米蔡”之首,风格融王羲之、颜真卿等神韵于一体;一个在明代有“汤体”风韵,风格融颜真卿、苏轼等书法神韵于一体,淳厚笃定、劲气内敛,较之“苏体”竟有“似曾相识燕归来”的书法格局。

生活方面:均为赋性清约、质任自然、节俭自律楷模。一个写有《节饮食说》,为日常生活准则;一个行为方式《明史》为证,“性俭素,内服疏布,外以父遗故袍袭之。”

4.执政方面:同为循吏,德政一方、造福一地。苏轼入《宋史·列传》,汤绍恩入《明史·循吏传》,为绍兴明代“封面人物”,均具有“民者,天下之本”“民心之天”等深刻的民本思想,并有位不满德才的愤懑等。一个曾身任“三部尚书”(吏部、兵部、礼部尚书)要职,不乏政治主张;一个曾身任封疆大吏——山东右布政使,为“三代之英”,有庙堂雅量、宰相之才,诚如毛翼在《庙堂雅量引》所言:“与韩魏公相为上下”。不仅如此,毛翼还认为宋代著名宰相王安石也不及汤绍恩,故他有“安石雅量,不得专美于前”之说。

5.治水方面:均系历史治水名人。异曲同工的是,留有关于“堤”的风景线和故事。其中,苏轼在杭州留有“苏公堤”(亦称“苏堤”),为今西湖十景之一的“苏堤春晓”,时坊间为他建有生祠;汤绍恩在绍兴创建三江应宿闸,节江治海,“公缵禹功”,被四任皇帝敕封,春秋祭祀,甚至被封“汤神”,留有“汤公堤”(亦称“汤堤”),即为古代绍兴八景之一的“汤堤绿荫”,时坊间为他建有生祠。

《汤绍恩述评》,汪毅著,四川省历史学会、绍兴市鉴湖研究会编,2020年8月

6.经历方面:均为进士,有贬谪生涯,系一度失意“宦游人”。其为官路线,主要在浙江、湖北、山东、江苏等地。颇巧的是,江苏既是苏轼赴命朝廷的终点,即病逝于斯,亦是汤绍恩为官的起点,构成了令人遐想的“连接点”。

7.境界方面:有相似的抱负和政治行为,有崇高的人文理想和情怀等。

8.纪念建筑方面:眉山三苏祠有苏轼石刻像和塑像,安岳古有汤公祠、今县城紫竹公园有汤绍恩石刻像。其任职所在地,均有塑像。成都有东坡路,绍兴有汤公路、汤公桥、汤公社区等。

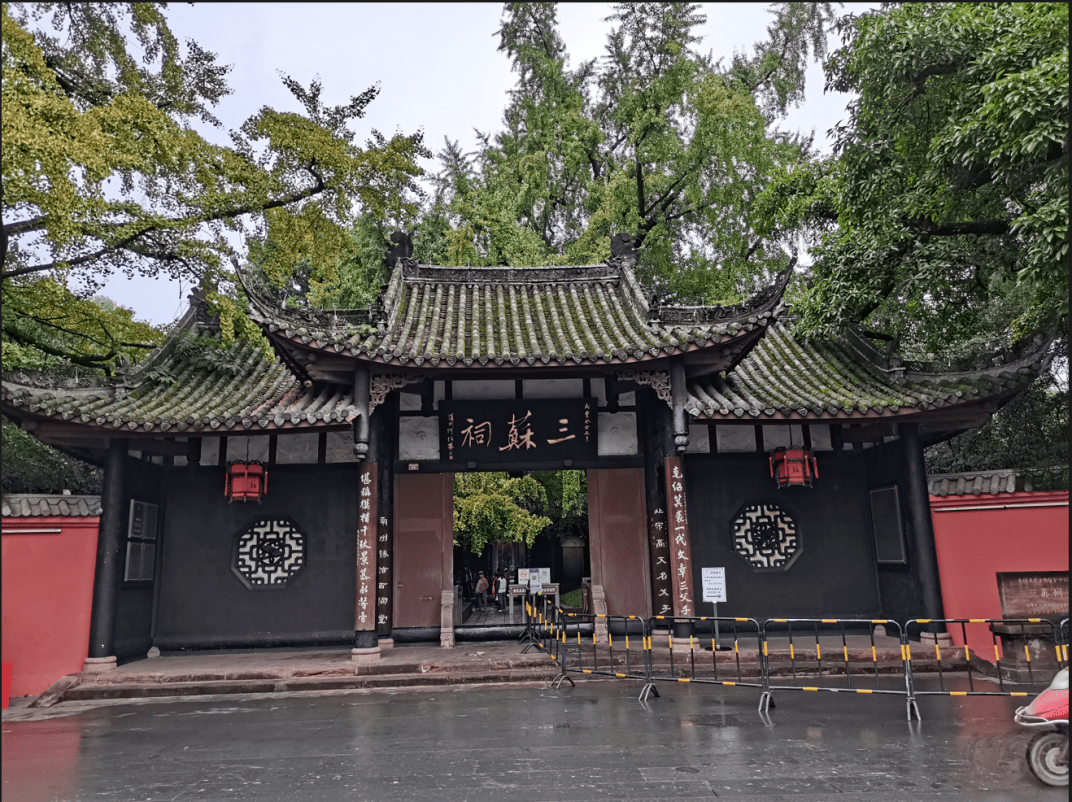

眉山三苏祠

9.后世赞颂方面(民谣):对于苏轼,坊间流传有“苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜根”的歌谣,揭示了“苏文”可改变人生命运的特殊价值,即熟读和浅读“苏文”是穿“皮鞋”与穿“草鞋”的分水岭。对于汤绍恩,坊间流传有“泰山巅,高于天;长江水,清见底。功名如山水,万古留青史”的歌谣,并载朱彝尊辑录的《明诗综》,表达了黎民百姓对汤绍恩民本思想和德政的高度评价,传递了其功名永在山水间的信息。需说明的是,流传在绍兴的《绍兴民为汤绍恩歌》(又名《颂》汤侯德政歌)版本为:“泰山巅,千丈万丈高于天;长江水,千尺万尺深到底。高于天,不可跻,公名千载与山齐;深到底,不可滓,公名千载留青史”。这些颇接地气的歌谣,足见苏轼、汤绍恩的民心之所在。

无疑,苏轼与汤绍恩均系四川有代表性的人物,曾分别出任杭州、绍兴太守,福祉一方,被誉为“恩公”,架起了川浙交流桥梁。上述关于苏轼与汤绍恩趋同性的比较研究,虽蜻蜓点水,但大体构成了比较研究框架,不仅可开启创意思维,进一步拓展四川历史名人研究范畴,而且有利于贯彻《关于实施四川历史名人文化传承创新工程意见》,使之形成新的文化资源而服务当今,即积极贯彻习近平总书记对深化东西部协作的批示,实现浙川两省的“新发展理念”和“高质量发展”。

眉山三苏祠中的苏轼像

研究之三:与外省区域安徽休宁县的比较研究。

在历史上,安徽休宁县出了19个状元,特别是清代所出状元构成了“状元文化”现象,号称“中国第一状元县”。在科举时代,状元属于进士范畴,即进士“第一”。虽然眉山市与休宁区域的层级不同,一个是市,一个是县,但眉山市作为“进士之乡”(亦出有状元)与休宁的“状元县”却不乏比较研究意义,包括时间、规模、历史影响等方面。从中,可以找到对应节点和彼此之间的趋同性。较之起来,眉山市的进士文化时间更早,规模更宏,影响更大。如果说休宁县作为“中国状元第一县”的概念成立,那么作为拥有1169名进士的眉山完全有理由打造中国的“进士市”,进行文化创意和系列策划,使之成为眉山“千载诗书城”的又一张不可多得的名片,即一张与东坡文化相提并论的名片(苏轼本身亦是进士,属于研究范畴)。

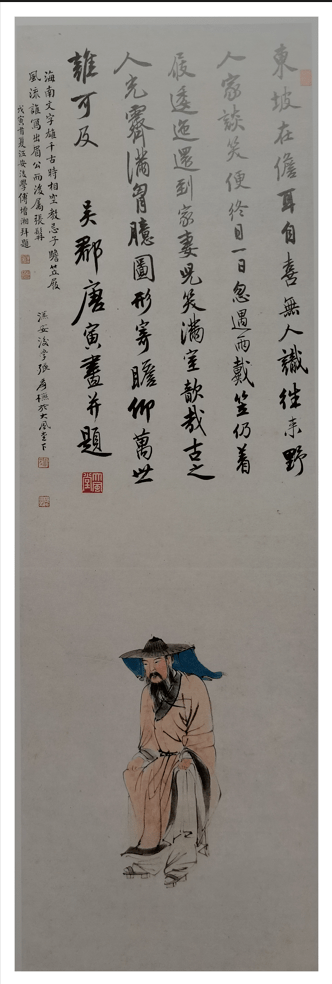

海南儋州东坡书院东坡居士像(李明明 摄)

研究之四:宗(家)族文化的比较研究。

宗(家)族是社会的单元,具有稳定性的主要特征。宗(家)族文化是中华文化的一部分,有利于增强民族向心力和凝聚力,构筑和谐社会,系社会学关注的对象之一。目前,对宗(家)族文化的研究不乏热度,如安徽黄山市的汪氏宗亲会,已成为为国际性的。在历史上,若干地区的“一门三(数)杰”历历可数,璀璨夺目,有的甚至影响了一个时代。朱德元帅曾赞“一门三父子,都是大文豪”。的确,“三苏”的影响,早已突破所谓唐宋散文八大家之“三家”的文学范畴。特别是领军人物苏轼,被称为“新蜀学”的代表,产生了重大历史文化影响。以“一门三父子”为代表的苏氏宗(家)族,作为中国历史上宗(家)族文化的重要代表之一,无疑值得进一步讨论。

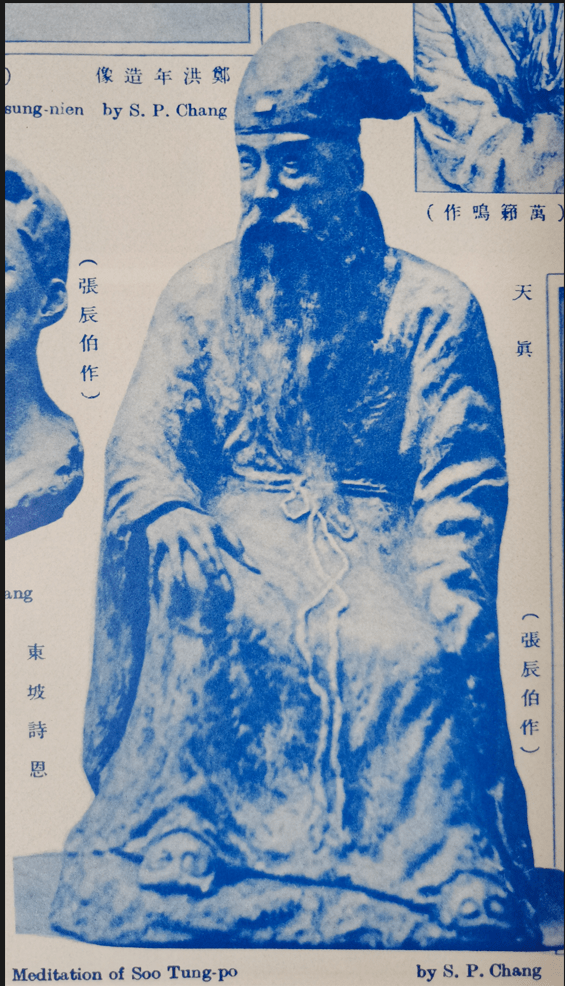

《东坡诗恩(思)》,张辰伯作,载《良友画报》第94期(1934年)

研究之五:个体名人的比较研究。

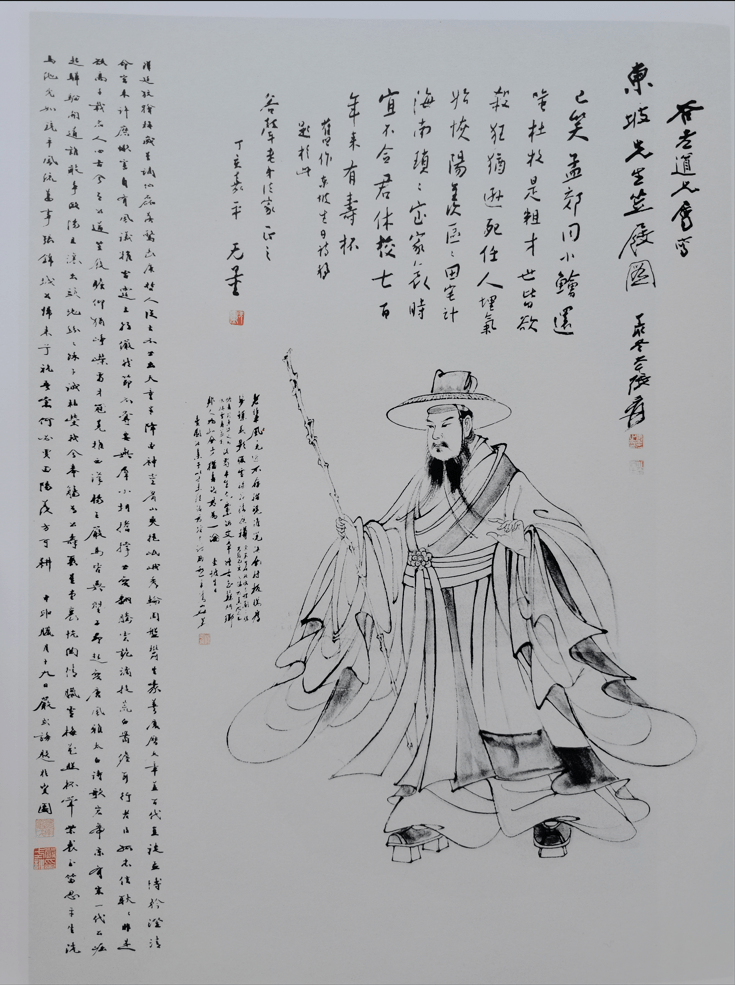

苏轼是中国文化史上罕见的通才、全才,堪称“太阳式人物”,即无论从哪个角度都能感受他的光芒。自然,苏轼追随者、崇拜者代不乏人。张大千便是其中的一位“超级粉丝”。他头戴东坡帽,脚穿东坡屐,手拄东坡杖,以东坡为范。有趣的是,他俩一个“号东坡居士”,一个“别号大千居士”。对苏轼的崇拜,张大千算得上从一而终,具有硕大的膜拜情结。其具体表达,在他的诗画中俯首可拾。早年,张大千曾题《东坡拄杖图》,写下诸如“笋蕨登盘媲八珍,话猪肉惬老坡心”这样走进苏轼心灵世界的诗(苏轼有“五日一见花猪肉”句);晚年,张大千写有《后赤壁》诗,以遐想当年苏轼“独履巉岩上”凭吊赤壁古战场的情形。张大千还对苏轼画像自出机杼,不仅精心绘有《东坡笠屐图》《仿唐寅东坡笠屐图》《仿元人任子明笔东坡居士笠屐图》等,而且还作有多幅头戴东坡帽的自画像。不仅如此,张大千还在其巨作《长江万里图》卷首题苏轼“我家江水初发源,宦游直送江入海”诗句(张大千是诗人,他在自己的代表性画作上题写苏轼诗,足见对苏轼的高山仰止)。在晚年创作的巨作《庐山图》中,张大千仍以苏轼为范,并“化”其《题西林壁》诗与之对话:“从君侧看与横看,叠壑层峦杳霭间。仿佛坡仙开笑口,汝真胸次看庐山。”

《东坡笠屐图》,张大千 作

张大千诗画苏轼,与其说是对苏轼诗的钟爱,不如说是他对苏轼人境的一种向往和追求。故可以说,张大千对苏轼的追随已达到无以复加的地步,即无论是在追求的形还是在神方面,均体现了高度的文化圆融和精神契合。对此,傅增湘曾题诗:“笠屐风流谁写出,眉公而后属张髯”,以赞张大千乃苏轼千年后的知己。的确,苏轼与张大千一古一今,堪称“震古烁今两东坡”。总之,对其个体比较研究不乏趣意和典型意义,颇能体现时代文明的精髓,甚至可以结构出新的文化范式,创意出新的文化品牌,整合放大中华文化效应。

《东坡居士笠屐图》(仿元人任子明笔),张大千作

《仿唐寅东坡笠屐图》,张大千作

综上所述,《眉山市人物志》既有人物志专志效应,又不乏在四川市级地方志中具有“东风第一枝”和“一花引来百花开”的意义。而比较研究,它既是一种方法,又是一个拓展研究的有效途径。为此建议:文化底蕴深厚的市、县,如江苏的苏州市、江西的吉安市、浙江的杭州和绍兴市、福建的福州市、四川的安岳县、安徽的休宁县等,能推出一批人物志专志,甚至视具体情况建相应的社会科学类科举专题博物馆(绍兴市已建名人纪念馆,休宁县已建“状元博物馆”),以蔚然大观于中华志苑,以纷呈多彩于中华文化。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:汪 毅(四川省地方志工作办公室原副巡视员,四川省地方志学会原副会长,《四川省志》原副总编,曾任张大千纪念馆首任馆长。一级文学创作职称,四川省人民政府文史研究馆特约馆员)