【聚焦三星堆】余嘉:他拍的神秘文物,让人梦回古蜀国

本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊

余 嘉

他拍的神秘文物,让人梦回古蜀国

巴蜀史志编辑部 方志通

余嘉,45岁,四川省广汉市人。中国摄影著作权协会会员,四川省摄影家协会会员,广汉市摄影家协会主席,《广汉美食旅游地理》主编,《影子之城——梁思成与1939/1941年的广汉》总策划执行,三星堆遗址祭祀坑新一轮考古发掘特约摄影师。7个多月以来,他在考古发掘现场拍摄8万多张图片,用艺术化手法拍摄文物发掘出土过程中的众多历史时刻。

在拍摄之前,余嘉就和四川省文物考古研究院院长唐飞确定了拍摄方式,要用艺术化的手法去呈现三星堆遗址发掘现场的文物。刚进入考古工作舱,余嘉并没有太大感触,作为专业摄影师,在任何一种陌生的场合他都能保持镇定且高效地完成工作。在下坑之前,余嘉对坑下场景有过无数次设想,但当双脚落在几千年前的土地上时,扑面而来的震撼让余嘉真切地感受到坑上坑下完全是两个世界。半掩于泥土里的文物,虽然大部分都是残缺的,但文物特殊的纹饰与精美的造型,让它们在出土时重获生命,呈现出别样的风采。“那一刻带有冲击力,你甚至可以想象出3000年前恢弘壮观的祭祀场面,盛装出席的古蜀先民跟着国王在悲壮的音乐中完成祭祀前的礼仪。礼成之后,献祭的官员拿着准备好的海贝、象牙、金器、玉器、青铜面具和跪坐人像等祭品,在千万先民的注目下敲碎、砸扁,继而扔向坑里火焚;通神的巫师带着面具跳完舞后,祭品被迅速掩埋……”余嘉回忆起第一次下坑的经历,还是觉得如梦一场。

多年来与三星堆的缘分

余嘉第一次近距离接触三星堆,是在1997年10月26日,那时三星堆博物馆正式建成开放。“当时很热闹,来了很多人,里三层外三层,密密麻麻”,余嘉说。那时余嘉刚工作一年,教他播音主持的老师正好受邀担任三星堆博物馆开幕式主持人,所以他也去了。“当时是懵懂的,我对三星堆没有太多感受,只觉得稀奇”。余嘉坦言,年少的他对于这些具象的出土文物还没有明显的探索欲望。

但那次机缘,不仅让余嘉见证了三星堆博物馆历史的开端,还拉开了他与三星堆长达24年缘分的序幕。

2002年,余嘉成为一名报刊记者,空余时间他自学摄影,因拍摄有天赋,他被介绍去三星堆拍摄新闻图。在工作间隙,余嘉有大量时间驻足观察三星堆文物。刚开始,文物只是作为新闻图的前景出现,但在一次次接触中,他逐渐喜欢上三星堆遗址出土面具;也正是这个原因,他开始把目光聚焦在三星堆文物的拍摄上,他想要拍出文物背后的故事。余嘉认为,文物是独立的艺术品,摄影师与文物之间,是一种平等的对话关系。摄影师扮演的角色从来不是主导者,而是发现者,他们用相机发现文物的美与价值。三星堆文物中神鸟镂空的朝圣形态、权杖上雕刻的鱼箭鸟纹饰、黄金面具庄严肃穆对称的结构、青铜神树神龙盘踞的造型都给予他美的启发,对他后续的拍摄风格产生深远影响。

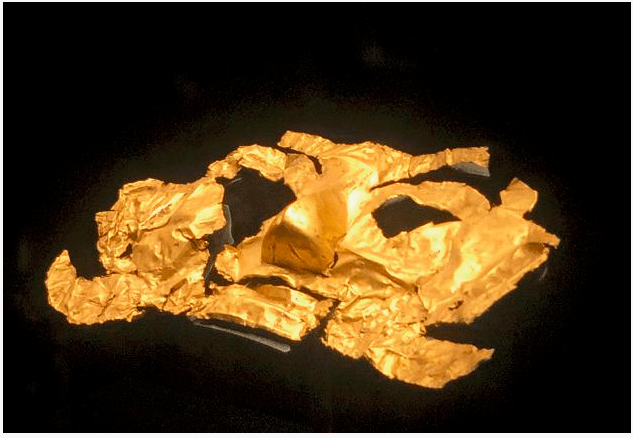

三星堆遗址5 号祭祀坑出土的黄金面具(云何视觉 供图)

在三星堆博物馆建馆10周年举办的《重走丝绸之路》活动中,余嘉受邀担任特约摄影。活动跨越川、滇两省,终点在云南瑞丽,沿途1300多公里,他们观察了十几个地市的地理地貌、民族风情、古物古迹。那次随行,不仅让余嘉认识到三星堆作为古代西南文明高地,对西南地区青铜文化的辐射有多广阔,还让他认识挚友——三星堆博物馆第一任馆长肖先进。20世纪90年代,肖先进力主三星堆博物馆建设,举债2000多万元,义无反顾地投入到馆区修建,其敢为天下先的精神、为三星堆付出的情怀,深深打动余嘉。

从这件事情中,余嘉懂得了“情怀”的力量;在这个世上,改变世界的创举,往往都是“有情怀”的人不求回报推动的。这次活动,让余嘉对三星堆的感情得到升华,他的拍摄重点也从关注文物的外形特点转向聚焦文物的人文内涵。

作为土生土长的广汉人,余嘉拥有天然的“故土情怀”,他把对三星堆的记录看成一种历史故事的重寻、一种城市文化的延续。2014年,他的作品先被《中国国家地理》采用,随后被其他各大媒体刊登。从那以后,有更多的人通过余嘉的照片认识三星堆,并喜欢上三星堆。

渐入佳境的拍摄之旅

2019年12月到2020年5月,三星堆新发现6座祭祀坑。2020年9月,三星堆新一轮考古发掘开启。这次发掘,对完整认识3000年前古蜀国的礼仪文化、宗教思想以及宇宙观念都提供了重要资料。2021年初,余嘉接到来自四川省文物考古研究院的拍摄邀请,那时6座祭祀坑的文物已陆续露出地面,需要一位摄影人在这一重大发掘事件中记录下出土文物艺术化的一面,余嘉就成为受邀进入三星堆考古工作舱内拍摄出土文物的唯一一位第三方摄影师。

6座新发现的祭祀坑上,搭建了考古工作舱,余嘉站在坑上来回踱步,不知道怎样最好地呈现文物。“我是个完美主义者,我想要拍出最好的作品,但我不知道坑里面能否打光、能否架三脚架,所以我有畏难情绪。”余嘉虽然拍过三星堆文物,但那些都是已经出土并被修复好的艺术品,拍摄在安全区里进行,与文物保持着一定距离。考古人员身着防护服在坑里精细作业,先用铲子、刷子清理泥土,再用各种高科技仪器进行检测分析,“我不知道自己的走动是否会影响考古人员的工作,所以一直放不开手脚”。余嘉回忆起2021年3月4日第一次下坑的经历,还能感觉到当时的紧张。

3号祭祀坑坑长徐斐宏看出余嘉的担忧,主动告诉余嘉坑下考古工作的重点,给他理清文物的关系层,教会他在拍摄中如何保护文物,再加上四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站站长雷雨一直鼓励他放手去拍,余嘉下坑之后才慢慢拍出自己的特色。

刚开始,余嘉和其他媒体的几个记者在一起拍摄,大家都没有经验,都在摸索。余嘉拿出刚开始拍摄的照片给笔者看,坦言那时只能借助头上的光源,拍出来的作品扁平、呆板,没有质感。在拍摄5号祭祀坑提取一坨揉在一起的金面具融合时,余嘉找到点感觉,他把现场考古人员和文物结合在一起拍摄。“照片信息含量很大,把发掘价值的重大、发现新材料的喜悦表现出来了!”四川省文物考古研究院院长唐飞称赞道。在拍摄3号祭祀坑出土圆口方尊时,余嘉已融入自己的美学理念,开始突出细节,展现出文物最有价值的一面。“方尊上的兽面纹、鸟纹饰都是三星堆文物独有的标志,我无论怎么拍,这件作品都带有三星堆的印记”,谈起这些经历他总是显得意犹未尽。

三星堆遗址3号祭祀坑出土的圆口方尊(四川省文物考古研究院三星堆研究院 供图,余嘉 摄)

借助考古站文物扫描的灯光,拍摄时注重明暗与虚实的对比,余嘉的拍摄渐入佳境,他拍出了考古界“氛围感”。一张由3号祭祀坑出土的方口方尊、青铜面具、象牙组合而成的照片,余嘉拍出了瞬间震撼之美。方口方尊垂直于坑面,青铜面具侧头靠着方口方尊,它们左右各占照片一半的面积,明暗对比间,产生一种立体美。青铜面具的左眼隐藏在阴影下、右眼被泥土遮挡,凸出的眼球若隐若现,拍摄时就凸显其面部轮廓的流畅。这张照片虽然由方口方尊、青铜面具、象牙组合而成,但观赏者的目光只会停留在青铜面具上,即使看不清全部面容,它也彰显出类似雕塑《沉思者》的气质,安静而自洽。这就是跨越时空与文物对话的魅力,在拍出一些类似风格的作品后,余嘉也确定了拍摄方向——三星堆的神秘。

三星堆遗址3 号祭祀坑中的方口方尊与青铜面具(四川省文物考古研究院三星堆研究院 供图,余嘉 摄)

在拍摄中,余嘉也曾经历心惊胆战的时刻。拍摄3号祭祀坑的青铜大面具出坑之前,大面具已露出地面3个多月,然而面具上压着象牙等其他文物,究竟什么时候能提取,并没有确切时间。2021年6月23日,余嘉接到3号祭祀坑坑长徐斐宏电话,告知他大面具即将提取,那时的余嘉还在离三星堆10公里外的地方办事。得知这一消息,他十分紧张,他知道摄影是遗憾的艺术,但他还是害怕错过这次难得的机会。为不留遗憾,取了相机的他立刻驱车前往三星堆博物馆,一路上除了认路,他的脑子里全是拍摄所需的镜头和光圈。一下车,他就立刻穿上防护服进入考古工作舱,所幸赶上了下午3点半的提取拍摄。

2021年6月23日,三星堆遗址3号祭祀坑青铜大面具提取(四川省文物考古研究院三星堆研究院 供图,余嘉 摄)

一切准备就绪,余嘉怀着激动的心情躺在青铜大面具旁,脸朝坑下的青铜大面具在升降机的助力下缓缓地露出它的尊容。这时,考古人员担心青铜大面具若不慎掉落可能会砸到余嘉。“我相信你们的技术,如果砸到我,那也是我的荣幸,那也值了”,余嘉打趣地说。“30厘米、50厘米、1米、1.5米……”余嘉在心里默默地估计着青铜大面具出坑的高度。就在青铜大面具被提到普通人的身高时,文保人员任俊峰正好抬眼看向青铜大面具正脸,他在观察大面具上的文物是否会掉下。“咔嚓”一声,余嘉把这“跨越3000多年的凝望”定格,就有了这张充满“未来的历史感”的照片。提取工作结束后,余嘉如释重负,内心却难掩激动。“要是错过这个拍摄,我会后悔一辈子”,余嘉说,他将这组照片视作自己摄影经历中非常重要的作品。这张照片也因3—8号祭祀坑的发掘出现在各大媒体的新闻里。

跨越时空的艺术创作

摄影不难,但要拍出光影物的瞬间之美却最难,这需要天时地利人和。这不是电影有再来一次的机会;也不是纪录片,记录最真实的那一刻;这种美也和自然界里的景物不同,没有年年岁岁花相似的重复。想要拍好,不仅需要摄影师与现场考古人员的默契配合,更需要双方对彼此工作的尊重理解。

摄影不同于电影、音乐、绘画、书法等其他艺术创作,这些创作基于艺术家自身的经历,作品带有其独特的个性和标签。而拍摄三星堆文物,靠的全是摄影师对光影的掌控力以及敏锐的观察力。怎样还原当时的场景,怎样给大众留下想象的空间,怎样不过多地加入主观想法,都是他在创作时需要思考的问题。

谈到艺术化地拍摄文物,余嘉有自己的想法。博物馆展览文物的特点,都是一件一件陈列出来,放在玻璃柜里;而三星堆文物不同于其他朝代的出土文物,有可考证的文献,在欣赏时有代入感。大众不了解三星堆展陈文物的用途,他们构建的想象是以现有世界作为参考,这会存在文化解读上的困难,所以他给这次拍摄定位为面向公众考古,只发表文物在坑里的故事,展现与古人零距离接触的场景。

无论是艺术创作还是艺术革新,都基于一定的时代背景。拍摄文物不是先例,但艺术化地拍摄没有文献记载的文物发掘现场,在中国乃至全世界都属罕见。余嘉做出的艺术革新,成为跨学科艺术融合的先锋。

“在坑里拍摄最接近原始的场景,把文物放在它们特有的文化背景下,有参考物,观众解读时会更加具象;这样的作品,能最大程度地帮助没有三星堆知识或缺乏艺术审美的人发现它的美,这也是一个提升大众审美的机会。此外,摄影可以重构文化语境,艺术化的表达给人充分想象的空间,方便人们二次创作。由于三星堆特殊的断层文化形态,照片承载着更加重要的文化功能,当历史无法重现时,我们还能借助照片想象一个时代的文明与繁荣”,余嘉向记者简单谈到艺术化地拍摄三星堆文物带来的作用。

余嘉的作品让我们拓宽对美的认知,理解美的多元性。三星堆文物,地上是美、地下也是美;完整是美、残缺也是美;存在是美、消失也是美;事实是美、幻想也是美;历史是美、当下也是美。埋葬在泥土中的文物或许可以重见天日,但那段高度繁荣的古国文明却无法再现。虽然三星堆文物铸造技艺已遗失、文化已落寞、时代已更迭,但艺术创新能打破这一切,于古老尘埃中开出一朵文明绚丽之花,灿烂下一个3000年。

(本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:巴蜀史志编辑部 方志通