【历史文化】教材编写涉及面广,须慎之又慎——关于小学教材《成都历史》某些瑕疵的浅见‖邓梦 邓经武

教材编写涉及面广,须慎之又慎

——关于小学教材《成都历史》某些瑕疵的浅见

邓 梦 邓经武

最近,偶然看到一本成都市教育科学研究院编的《成都历史》小学教材。作为成都市民和多年关注这个话题的学人,自然要翻翻该书,却发现有些内容表述欠妥。

一、语言表达

第4页,第一段第三行“城墙由夯筑而成”一句,大约是想说修筑城墙的技术手段,但易产生歧义,没有给出使用的材料即“由什么夯筑而成”,如P5“小资料”所说的“内以土夯实”,就没有问题。

第6页,正文开头“金沙遗址出土的大量精美文物,较有代表性的有太阳神鸟……”这里使用的是比较级。那么,与之相比较的,“最有代表性的”是什么?2005年8月16日,太阳神鸟金饰图案从1600余件候选图案中脱颖而出,成为中国文化遗产标志,同时也是成都城市标志的核心图案。应该去掉“较有”而改为“最有”或“有”这才符合事实。

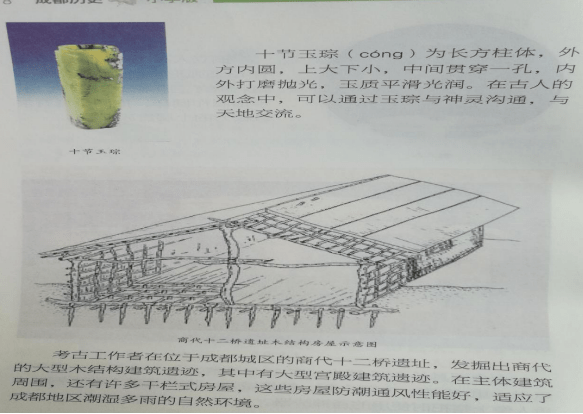

第11页,“秦王下令修筑成都城……”一说,这确实是一个较有争议的话题。一些学者常常把成都的城市历史定格在秦张仪扩建成都城作为城市历史的开始。这与该教材第8页诉及的商代成都十二桥“大型宫殿建筑遗迹”的发现,尤其是第5页“发现大型建筑基址”“祭祀区”等城市特征等,不相一致,也难以解释金沙遗址文明的辉煌,更难以解释更早的成都“羊子山祭祀台”存在等事实。“大型宫殿建筑遗迹”的发现,正可以说明这样一个事实:至少在商代,成都已具有城市的规模。这就与“秦王下令修筑成都城……”的说法形成矛盾。

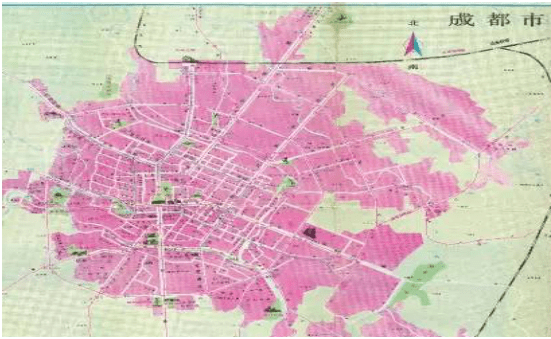

开明王(丛帝)把首都从“郫”迁往成都“赤里”街,正是因为成都已有相当的城市规模,并且已具备作为古蜀首都的功能。汉代著名文人扬雄《蜀王本纪》记载:“蜀王据有巴、蜀之地,本治广都樊乡,徙居成都。”可见,在秦军随张仪司马错攻占成都很久以前,成都早已是蜀王国的首都了。再补说一点,古蜀先民不依正南正北方向的中原文化筑城的“咸阳制”,而因地制宜、依势傍水地采用了一条北偏东约30度的轴线来定位建城。像成都市这种城市中轴线取东北西南偏向的大都市,至少在中国中原地区是不曾见到的。当年张仪等理论上是“依咸阳制”拓修成都市,但他还是难以按照咸阳等北方城市的正南正北朝向,来改变成都主要街道都向东偏向约30度的原有城市格局。所以成都的城市格局仍保持着自己的特征。

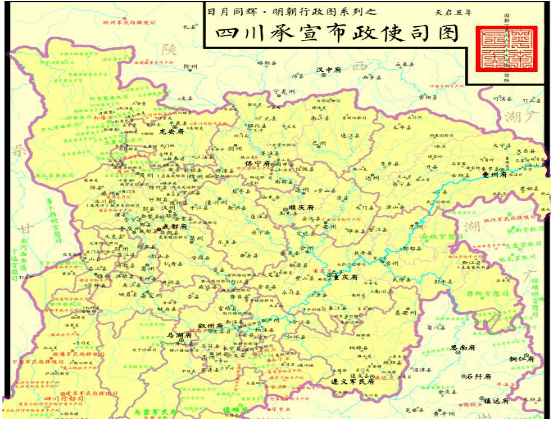

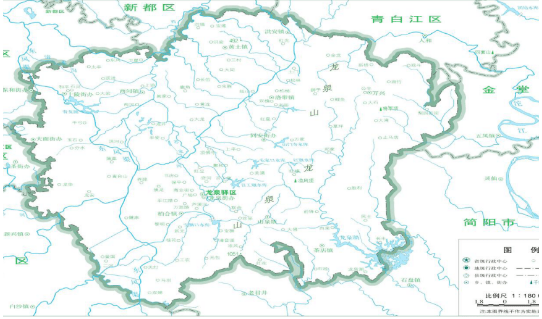

1983年成都地形图

成都的城市格局尤其是街道的主要朝向,应该是受到特定自然大环境的制约,或者说,是根据成都平原“两山夹一带”独特地形以及空气流动方向而形成的。否则无法解释这种东西南北四门朝向,都是向东偏向约30度。有说法是这有利于大气污染物 的顺风稀释扩散 ,从而有益于城市的大气环境清洁。宋代两次出任成都最高首长的赵忭,在其《成都古今集记》早说得很清楚,成都的街道朝向和格局,是“顺江山之形”。如下图:

中国北方城市,都是正南正北的街道格局。成都却是坐西朝东,以东为尊,这应该是受太阳崇拜影响,这一北偏东30度的角度,和成都的太阳直射角度也许还与空气流动的风向等有关。世人都知道,成都平原很难得见到明媚的太阳,所以有“蜀犬吠日”的传说。如果一定要在古蜀先民那里寻找这个说法的依据,则请看金沙遗址出土的“太阳神鸟”金箔。

第17页,“景云元年”,建议用括号明确标示出“唐”以及“公元710年”,为使用该教材的师生提供方便。因为一般的小学师生对这种朝代纪年方式不熟悉。

二、知识辨析

第2页,鳖灵,鳖,是甲鱼,如使用“鳖灵”,含义不清,难以解释其背后的历史与文化内涵。如采用三国时期蜀汉著名学者来敏《本蜀论》的说法,改为“鄨令”,似乎更妥当些。意思是这个人是一个来自“鄨”地的“令”。许嘉璐主编的《汉字标准字典》解释:“鄨,古县名,今贵州省遵义市西;古河名,在贵州境内。”汉代班固的《汉书•地理志•上》在“犍为郡•资中、符”条的解说中提及:“温水,南至鄨,入黔水。黔水亦南至鄨,入江……山闟谷,汉水所出,东至鄨县入延。”魏晋时蜀人常璩的《华阳国志•蜀志》也说:“犍为郡,孝武建元六年置。时治鄨。”如此种种,都把这个地名解说清楚了。四川省社会科学院历史研究所原所长贾大泉先生主持编撰的《四川历史辞典》(1993),首先选择的释义就是“鄨令”。

鄨令成为上古“五代蜀王”之一“开明帝”的故事,较早见自汉代“西道孔子”扬雄的《蜀王本纪》一段文字:“荆有一人,名鄨令,其尸亡去,荆人求之不得。鄨令尸随江水上至郫,遂活。与望帝相见,望帝以鄨令为相……鄨令即位,号曰开明帝”“玉山出水,若尧之洪水”“望帝不能治,使鄨令决玉山,民得安处”。汉代应劭《风俗通》也说得很清楚:“望帝自以德不如,以国禅与鄨令,为蜀王,号曰开明。”意思就是:一个从“鄨”地(今天贵州省遵义地区)的部落酋长“鄨令”来到古蜀成都平原,被望帝(杜宇)任命为相,领导民众治水并获得成功,望帝因此把王位禅让给他,他就是“开明(丛)帝”。至少,他拓修沱江金堂峡解除成都平原水患的治水业绩,就在魏晋人郦道元的《水经注·江水》中有记载:“江水又东别为沱,开明之所凿也。”鄨令“尸化西上,后为蜀帝”。任乃强先生在《四川上古史新探》中指出:“巴、楚世为婚姻,楚国能向巴索囚。蜀、巴世仇,故奔蜀不患不容,且获重用,故曰‘复生’。”从隐姓埋名潜入蜀中,再到获得蜀王重用而身居高位,当然就是“复生”了。

顺便说一下,“鄨”所处在的贵州省遵义市,历史上曾长时期在四川省(梁州、益州)行政区划(犍为郡、牂牁郡)之内,曾称为“播州”。清代雍正王朝的公元1727年,为强化“改土归流”对贵州各少数民族的统治,将遵义从四川省划给贵州省。《大清世宗(雍正)实录》中记载:“雍正五年,该四川遵义、桐梓、绥阳、仁怀四县,正安一州及遵义协官兵,俱隶贵州管辖,从云贵总督鄂尔泰请也。”清道光年《遵义府志》载:“我朝雍正五年,割入黔疆北藩,始壮幅员,广袤二千里,田赋关税半全黔。”《贵州通志》载:“今者割入黔疆,而北藩之形势始壮,其封域南邻贵阳,东接思南,西连大定,北至重庆。”今天声名显赫的贵州茅台镇,就在当年划出去的仁怀县境内。要不然,茅台酒还可以归入“川酒”系统。

概而言之,使用“鄨令”称号,所来的地名清楚,典籍所在的事实也清晰,用“令”而非“灵”,则可突出其原有的领导才华。这也是“鄨令”离开后,当地人到处寻找他的原因。

第18页,最后两行。诸葛亮治蜀业绩甚多,以至于“蜀人每事好归诸葛亮”。自明代肇始,四川人开始以入史、建庙等各种方式,将縻枣堰(九里堤)的建造归功于诸葛亮。“九里堤”先后被称为刘公堤和侍郎堤、诸葛堤。巴蜀文化研究专家袁庭栋在《成都街巷志》里考证得很清楚,诸葛亮建造九里提之说,仅仅是出于成都人对诸葛亮的尊崇而附会。事实是,晚唐前蜀“青城道士”杜光庭《神仙感遇记》早就清晰地记录:“高骈筑罗城,自西北凿地开清远江,流入东南,与青城江(检江,即南河)合。复开西北濠,自阊门之南,至甘亭庙前与大江合。”宋代地理学家欧阳忞《舆地广记》载:“唐乾符中,高骈筑罗城,遂作縻枣堰,转内江水从城北流,又曲而南,与外江合。”稍后的南宋人杨甲《縻枣堰记》指出:“縻枣堰者……虽肇于唐髙骈,然陴陋易圯,不足以陻洪源,折逆流。逮隆崇基以洒沈澹(消除)灾,引注灌溉,膏我粱稻,绝其泛滥决溢者,宋端明殿学士刘公熈古之力也。自开宝一迄于今,愈两百年,而沃野之利溥矣。享其利而忘其功不可也。”杨甲认为,九里堤就是古縻枣堰,是唐僖宗乾符三年(876年)成都尹、剑南西川节度史高骈为加强成都城防的军事需要,改郫江绕城北、城东入南河而筑的堤堰。著名作家李劼人曾考证称,九里堤是唐代高骈修筑罗城时,为捍水而建。当代作家白郎主编的《成都掌故》中说:“唐乾符三年(876),西川剑南节度使高骈扩建成都筑罗城,将郫江改道筑九里长堤辟水……”历史教材应尊重历史,对传言须仔细辨析。

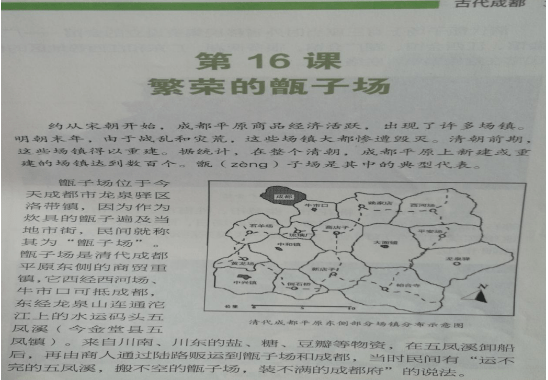

第31页,“运不完的五凤溪,搬不空的甑子场”说法,来自何处?有无事实依据?

先说甑子场。大批货物从成都出东门走“东大路”,由牛市口经由大面铺、沙河铺,到龙泉驿后,再改道折向甑子场,在那里形成一个物资集散中心。这种高成本的运输计划,哪个愿意去做?果真如此,今天龙泉驿的地位与价值,就该让位给水陆双通的甑子场了。

换个角度看,漫长的历史时期,成都经由石灵(十陵)、西河到甑子场的道路通行功能,绝对远低于“东大路”。说得不客气一点,洛带能保留古镇遗迹,最主要的原因还在于因交通不便的地理位置太偏僻,“养在深闺人未识”,在城市化大开发进程中备受冷落,却因祸得福,保留了可供打造“古镇”的一些基础条件。如实地考察,可以看到两个问题:

第一,从甄子场到五凤溪,在漫长的历史时期,从没有一条可通行车辆(包括鸡公车)稍具规模的大路可行。证据就是今天这条道路上的众多隧道和隧道的超长跨度,完全可说明当年行走的艰难程度。例证就有一场瓦斯爆炸事故。2015年2月24日中午13时20分左右,由中国水电建设集团路桥工程有限公司承建的五(凤)洛(带)公路1号隧道,发生了疑似瓦斯爆炸的事故。如果不是山高谷深,何用那般超长跨度的隧道工程?如果不是那种超长跨度,又怎么会发生气流不畅的瓦斯爆炸?不知持这种说法的先生,有没有找到甄子场与五凤溪之间承担大规模货物运输的古道遗迹作为证据?

第二,五凤溪镇的相关介绍说,“因境内山极屈曲,自北而南而东,一路尖峰拔列,遥望之若冲霄之凤,其峰之尖且高者有五而得名”。至少在五凤溪周围高耸的五座“凤山”就难以翻越,在该处也看不到有稍具规模的陆行翻山越岭通往甄子场(洛带)的古道遗迹。下为五凤溪某街道民居(2016年):

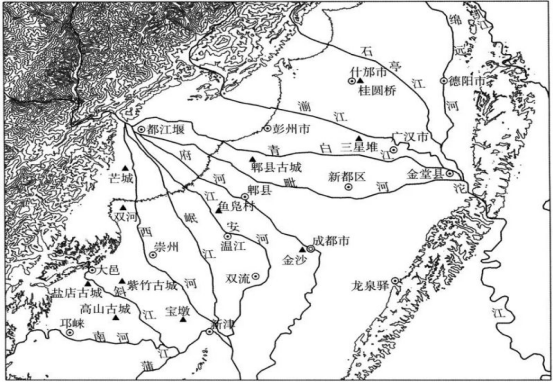

再说“运不完的五凤溪”,这句话有一些正确。即作为沱江水运的第三个码头(前两个是沱江源头赵家渡、沱江金堂峡出口的淮州),它确实每天都要迎来送往,面对沱江上顺流或逆行的各类大小船只,承接部分船只的靠岸歇息和货物交换。但绝不是教材所说的承接由甑子场翻山越岭不计成本以陆运方式搬运过来的货物。在漫长的农耕时代直至机械动力车辆出现在中国之际,至少中国南方的第一交通运输行业,是水运。京杭大运河、隋唐大运河修造的目的,乃至于《史记》所载李冰治水“穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸”,首要功能还是着眼于“可行舟”运输功能。确实,一条船载货几吨或几十吨,远非缺乏钢铁机械支撑的骡马车陆地运输可比。从陆路翻越高峻的龙泉山诸峰到五凤溪渡口装船运货,还真不如各县用水运或在平坦“大马路”上陆行运输,直接将货物运往“千里沱江第一城”赵家渡(赵镇,今天的金堂县城)装船,然后顺流而下,到泸州与岷江汇合,进入长江。反之,就是从赵家渡卸取沱江下游运来的货物,再转运成都平原各地,绝对轻松便利得多。可以说,魏晋时期就有《华阳国志》等历史典籍所记载的“大渡”“横渚”等,都是突出了它的水运功能。

再说,在漫长的历史时期,沱江源头赵家渡以及沱江金堂峡出口淮口镇(宋代曾在此设置“淮安军”行政级别“同下州”或“县”),从建筑物规模到居住人口数量,都远超五凤溪(至少,从民国到20世纪90年代,五凤溪乡都隶属于淮口区公所)。原因则在于货物吞吐量所需的场地与人力资源等,包括相应的配套产业从业人员数量与规模。20世纪50、60年代出生于五凤溪的人,都知晓当地盛传的一首自嘲民谣:“好不过五凤溪,长在旮旯(读为ka ka)里,吃的是箩篼水,爬(读为pa)过些石梯梯”。第三句,说的是五凤溪居民的饮用水,是用竹编大箩篼用大石头压住,置放溪水中,以求过滤泥沙,具体就是从竹编箩篼的中央,舀水挑回家饮用。

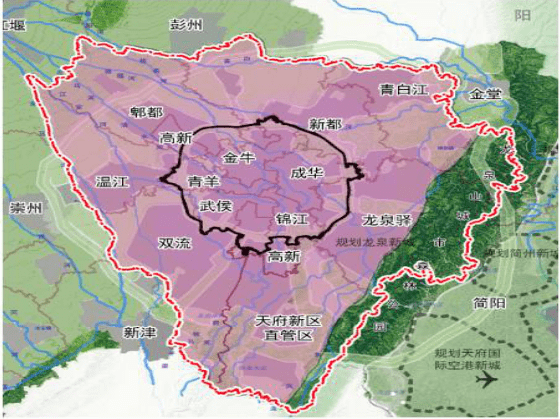

此外还有一个文化学的证据。成都“东山”地区,包括龙泉驿区的十陵、西河、洛带,新都区的石板滩、木兰、青白江(原金堂县)的龙王、祥福等乡镇,都是“土广东”客家人的汇聚之地,客家话盛行。因龙泉山系(又称“金堂山系”,见下图右边深绿色的山脉)的阻隔,“东山”客家文化在五凤溪一带就表现微弱。

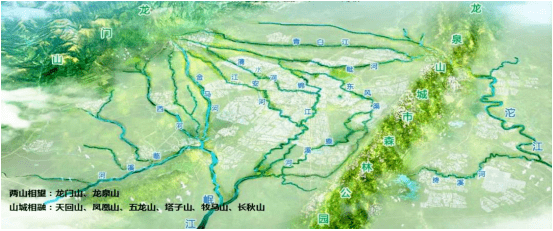

事实上,早有“搬不完的赵家渡,填不满的成都府”的民谣。金堂县赵家渡才是一个真正的陆运与水运转运站以及物质集散地。《禹贡》早有名言:“岷山导江,东别为沱”,成都平原的水网中,岷山之水自都江堰,流经成都“东别”至郫县新都流入,为毗河;茂县什邡交界处九顶山脉的冰雪融化后,经绵竹德阳而流入金堂境内称为北河;在清嘉庆版《金堂县志》称为湔江的,是岷江水系之蒲阳河下段,经彭县青白江流入金堂县后称中河。北河、中河、毗河,在赵家渡汇聚成沱江,故有此地有大渡、三江镇之称,即“沱江第一城”。清光绪版《金堂乡土志》载:“赵家渡为水陆通衢,上可达省城,下可由泸州以达上海,运载货物,殊甚便易”“金堂各市镇,惟赵家渡为水陆交汇之区,商贾云集”。这里就把淮口镇、五凤溪的陆地运输功能排除在外了。川西坝子的粮食、水果、棉麻、茶叶、烟草等货品的出川,湘楚吴越和川东地区的蔗糖、食盐、洋布等,溯江而上在此屯集与转运。正是因为交通要道的战略价值,所以宋末抗击蒙元铁骑的“川中八柱”军事工程之一,就有在赵家渡至淮安军的沱江边云顶山上,设置的“云顶石城”防御工事。

成都平原水系流向

四川省地方志办公室根据日本“东亚同文会”(1917-1920年铅印本)编译、中国文史出版社2020年出版的《中国省别全志·第五卷·四川省》,是“绝无仅有的由外国人编纂的中国志书,体裁、篇章结构、文辞章法等方面也均呈现出与中国传统方志有迥异之处”。其对金堂县的介绍,只有一处,即“第41章:赵家渡”:“此地虽无可称得上城市命脉之产业,然依靠水路,亦成为烟草、砂糖及其他重要物产之集散地。一般不存在商况不振之情况,从此地附近开始便是所谓平原,故而水路发达,水运便利,进入此地西岸,方才见得有一轮车(推车)之使用,恐怕此地为成都平原一带可用车之最东端”(P87),(砂糖)“走水路运输者桶装,其重量有500斤、200斤等。而陆路运输者,用竹席包装,其重量在50斤左右”。(P88)该书惜未介绍简州(简阳县),自然也就没有其属地龙泉驿与甄子场的相关信息了。

成都市龙泉驿区地图

最后要说的是:教材编写,涉及面广、影响深远,遣词用句,话题论述,须慎之又慎。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:邓 梦(四川长江职业学院助理研究员)

邓经武(成都大学中文系教授,四川省中国现当代文学研究会副会长,成都市文史馆馆员)