【聚焦三星堆】“燎祭” 一场盛大而凄凉的告别仪式‖沈迪致

本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊

“燎祭”

一场盛大而凄凉的告别仪式

沈迪致

三星堆目前出土文物,多用于宗教、祭祀活动。新发现的6座祭祀坑,位于1、2号祭祀坑旁。6个相似的祭祀坑,四大两小,朝向一致,器物掩埋时间差异明显,不同坑的器物明显埋藏于不同时期的土层。

带来的证据,再次指向“燎祭”。

焚烧,没有在坑里进行。器物有规律地摆放在祭祀坑中,有序掩埋。下面,小件;中间,青铜容器和面具;上面,象牙。不像倒垃圾,一种主观的“故意”行为——祭祀。

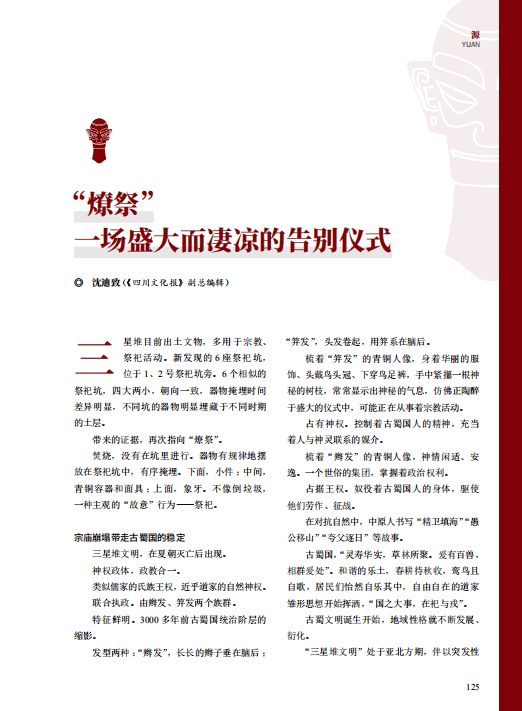

三星堆金杖(三星堆博物馆供图)

宗庙崩塌带走古蜀国的稳定

三星堆文明,在夏朝灭亡后出现。

神权政体,政教合一。

类似儒家的氏族王权,近乎道家的自然神权。

联合执政。由辫发、笄发两个族群。

特征鲜明。3000多年前古蜀国统治阶层的缩影。

发型两种:“辫发”,长长的辫子垂在脑后;“笄发”,头发卷起,用笄系在脑后。

梳着“笄发”的青铜人像,身着华丽的服饰、头戴鸟头冠、下穿鸟足裤,手中紧攥一根神秘的树枝,常常显示出神秘的气息,仿佛正陶醉于盛大的仪式中,可能正在从事着宗教活动。

占有神权。控制着古蜀国人的精神,充当着人与神灵联系的媒介。

梳着“辫发”的青铜人像,神情闲适、安逸。一个世俗的集团,掌握着政治权利。

占据王权。奴役着古蜀国人的身体,驱使他们劳作、征战。

在对抗自然中,中原人书写“精卫填海”“愚公移山”“夸父逐日”等故事。

古蜀国,“灵寿华实,草林所聚。爰有百兽,相群爰处”。和谐的乐土,春耕待秋收,鸾鸟且自歌,居民们怡然自乐其中,自由自在的道家雏形思想开始挥洒,“国之大事,在祀与戎”。

古蜀文明诞生开始,地域性格就不断发展、衍化。

“三星堆文明”处于亚北方期,伴以突发性洪水。

在成都平原生活,总是生活在对洪水的恐慌之中。

虽然离开灾难频出的岷江河谷,却没能摆脱地震洪水灾难的魔咒。

“水泻盆底”。一次特大地震、一场巨大洪水,就可毁掉一个文明。

冲积扇的平原,左右堆积改变,使得在迁移过程也左右“摇摆”。

磁极倒转。洪灾成为文明中心迁移的潜在动因。

古岷江曾在汶川雁门一带,穿过光光山,并沿今白水河、湔江,流向沱江。

天不助蜀。距今4000年左右,龙门山一带突发强烈地震,导致山崩、滑坡,沿今白水河、湔江,流向沱江的古岷江,在峡谷被堵塞,光光山以下成为断头河。堰塞湖湖水上涨,在雁门与汶川县城间的低矮分水岭溢出,向西南流向汶川县城与杂谷脑河交汇,形成今日岷江上游的水系形态。

“天水倾盆”。夏雨集中,盆地四周高、中间低,迫使水系向盆地中心汇集。冲积扇平原上的河流,具有易迁徙性,经常改道,一旦遭遇频繁的暴雨,便成水中泽国,生灵涂炭。

《水经注》记载:“汉元延中,岷山崩,壅江水,三日不流。”

河流改道。原流经三星堆的古岷江枯竭。

今都江堰玉垒山出山口水量,急剧增大。

“三星堆人”赖以生存的河流陡然消失,致文明衰落。

一场意外,三星堆崩塌的宗庙,带走古蜀国的稳定。

该向哪里迁徙?

是“副都”金沙城,还是诗与远方?

继续过幸福生活,就该离开。

仓猝、彷徨、犹豫不定,没有确定的目的地。古蜀国内部出现剧烈的争吵、对峙,“辫发”的一支族群,要去“副都”定居,“笄发”的一支族群,执意要向中原迁徙。谁也说服不了谁。

一个已经产生阶级分化的神权社会。

古蜀王一如那尊“青铜大立人”一样,不仅拥有超群脱俗的地位,还在祭祀中负责祈福、祷告,集王权和神权于一身,其他贵族只能在一旁跪着禀告,还有些奴隶只能打下手。

“青铜大立人”本身头戴高冠,身穿窄袖与半臂式共3层衣,衣服纹饰繁复精丽,以龙纹为主,辅配鸟纹、虫纹和目纹等,身佩方格纹带饰,似乎是具有通天异秉的“祭司”“蜀王”。

受中原文化影响。人面像,又称“魌头”。《周礼•夏官》中,就有“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳……以索室驱疫”的记载。祭祀时戴或使用面具,进行通灵祈祷是中原传统。

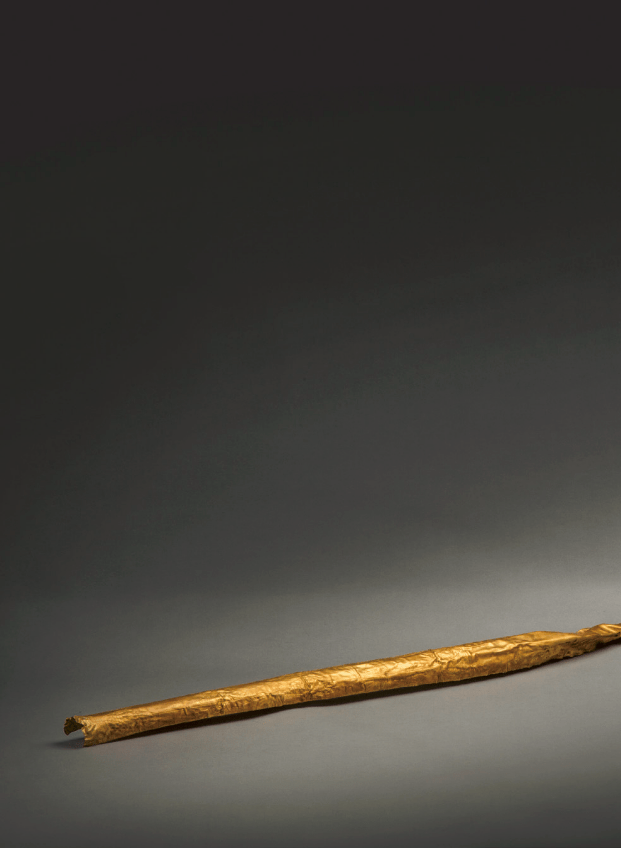

戈形玉器,祭祀中重要的道具。

“三星堆人”沟通天帝的中介物。

联合执政,意味着平衡。

平衡打破,就会出现问题。

神权、王权,终究不能和平相处,必然分庭抗礼。

异曲同工。商朝早期,一个神职集团决定着卜筮权,假借鬼神的意志,聚顶国家的方向,被臣民尊敬、信仰,比商王还有权力的统治阶层。武丁继承王位后,王权才慢慢压过神权。

大同小异。古蜀国与商王朝。

王权、神权,互相依存。

对权利的渴望,注定会让“两权”族群爆发冲突。

“夏氏遗族”的“笄发”打破平衡。

三星堆铜跪坐人像(三星堆博物馆供图)

“夏氏遗族”迁徙到成都平原

《尚书》记载:“成汤放桀于南巢。”

《淮南子》说:“汤败桀於历山,与妹喜同舟浮江,奔南巢之山而死。”“鸣条之战”中夏桀并未死,在数百精兵护卫下,带着妹喜等妻妾、追随的“夏氏遗族”,向“南巢”逃窜……

“南巢”,禹夏在成都平原的老家、故地。

《竹书纪年》《帝王世纪》等文献也说,夏桀主动逃至“巢山”。

《尚书》中《典宝》,今仅存序言。序言说:“夏师败绩,汤遂从之,遂伐三朡,俘获宝玉。谊伯、仲伯作《典宝》。”三朡,属于九夷之族,随夏桀南迁,被商兵追上,夺取宝玉。

宗庙礼器。用玉祭祀神祇,可避免水旱灾害,故称玉为宝玉。

得知消息,商汤派兵一路追杀。

从夏都斟鄩到成都,“妇好”带兵的追击路线,从二里头南行,越普救关(今河南省汝阳县王坪乡),直抵以盘龙城为中心的湖湘地区,溯江至成都平原,并降服沿途氐诸羌部落……

武丁即位时,古蜀国已在成都平原立国350年左右。

安阳殷墟,世界性的大都市。

青铜器、牛、马、羊、小麦等指标,都已进入世界体系。

三星堆铜鹰形铃(三星堆博物馆供图)

文明的丰富性,使得文明的界限,变得模糊,富有弹性。

文明中心。成都平原出现早期城市群,原始形态的刻画文字、青铜器,“三代蜀王”角逐争雄局面的结束,一个植根于社会、又凌驾于社会之上的国家政权产生。早期的三星堆王国。

拥有强大的力量、辽阔的城域。

武丁时期,甲骨文卜辞中曾多次提到“蜀”。

彭州出土“覃父癸”“牧正父己”铭文的铜觯。

“至蜀有事”。商军从武汉盘龙城,追至岷江中游的武阳(今四川省眉山市彭山区牧马镇、武阳镇和成都市天府新区黄龙溪镇一带),进入古蜀设下的水军埋伏圈,猝不及防。

商汤闻讯,发出“征蜀”的“伐岷山”令。

《竹书纪年》记载,夏桀“伐岷山”,称“岷山道”。秦时李冰守蜀,壅江作堋,多得湔氐之力,开建龙溪、娘子岭,通往冉駹的山道,又称“冉駹山道”,即后人所称“松茂古道”。

“巢山”在哪里?

历代感念杜宇的诗词,有上百首之多。

李白、杜牧、李商隐、苏轼、黄庭坚等,都曾感怀。

曾任成都府安抚使参议等闲职,陆游在成都7年,常在“巢山”吟诗、垂钓、下棋……写下《剑南诗稿》和《天彭牡丹谱》。

《剑南诗稿》中,有5首关于巢山的诗,即《巢山》2首和《山居》3首。

《巢山》诗说:“巢山避世纷,身隐万重云。”

《山居》诗说:“平生杜宇最相知,遗我巢山一段奇。”

陆游吟咏的“巢山”,并非合肥巢县的巢山。

在《天彭牡丹谱》中,陆游开篇就说:“牡丹,在中州,洛阳为第一;在蜀,天彭为第一。”“洛花见记于欧阳公者,天彭往往有之。”欧阳修记载的珍异品种不稀奇,成都彭州全部有。

成都官员,在彭州湔江河谷有山居别业。

“悔作东吴万里归”。陆游坚信自己“前生定蜀人”,称成都为“吾蜀”,希望在成都终老、长眠。以杜宇自比,也在湔江河谷“海窝子”修“山居”,期许过着“隐士”一般的生活。

彭州至广汉一带的湔江,“成汤放桀于南巢”之地,离三星堆很近。

文献中记载的“南巢”,“夏氏遗族”迁徙到成都平原的聚居地。

夏王朝“南土”的毗邻区。“南土”,指今南阳、江汉平原、鄂西北一带。据不完全统计,南阳目前已发现夏文化遗址8处,鄂西北和江汉平原发现夏文化遗址15处……

二里头遗址出土的大量绿松石,正是来自十堰、襄阳。

地名也是随着人群的迁徙转移。

跟随夏桀迁徙的“夏氏遗族”,也将中原的一些山名带入。

《史记》中,岷山皆作汶山。洛阳附近也有汶山。

洛阳的洛河,古称雒水,三星堆旁的鸭子河,古名正是雒水。

广汉,一直就有“雒城”之名。

三星堆一带的“洛”字,在《山海经》中已有记录。

汉语中记载的“雒城”,西汉时期即已存在。

洛水,亦作雒水。《汉书》广汉郡雒县条说:“章山,雒水所出,南至新都谷入湔。有工官。莽曰吾雒。”雒水,即今石亭江,与湔江、绵水,同为沱江三大主源之一。

原洛水应从罗浮山沿着龙泉山,一直流到乐山。“乐”在四川话里也读“luo”,沿途颇多带“luo”音的地名,罗江、雒城。洛水改道涪江,是因大洪水,也或大禹治水,“东别为沱”。

湔江,今又称青白江,即今流经三星堆遗址旁的鸭子河,古称雁江。伊、雁二字,上古音为邻纽旁对转,音本相近。《国语》里的伊水,应视为今三星堆遗址旁鸭子河的古称。

在公元前1100年左右,成都平原断断续续迎来一批批远方的“亲戚”“游子”,有从祁山道、古陈仓道南下而来,也有逆长江而上、经嘉陵江北上,夏桀在位时的“夏氏遗族”。

同宗同源。共同祖先的古老记忆。

古蜀文明跨出成都平原。大禹率领的“北漂大军”,怀着对远方的向往,背井离乡,于4000多年前,翻过茫茫岷山、龙门山,沿着奔腾的岷江河谷,来到有黄河的河洛地区定居。

大禹世系与古蜀人同出一脉。

商灭夏,直接捣毁一切宗庙、墓葬、宫室、为夏朝歌功颂德的档案。攻克王城,捣毁一切、寸草不留。那个时代的行为准则。陶寺遗址贵族女子,被石峁人用牛角插入下体,折磨而死。

前朝的“夏氏遗族”,自然要被驱逐、流放。

三星堆铜尊(三星堆博物馆供图)

带回中原的政治遗产先进文明

夏朝剩余势力除留居中原,分裂成三支。

一支,逃亡到北方荒漠,与当地诸族融合,最后成了威胁中原王朝近2000年的匈奴民族。因与北方民族混血,越来越与中原民族隔离,过上游牧生活,一直被当作异族,视为死敌。

生活在河套一带,称为南匈奴。

留居漠北(又称岭北),称为北匈奴。今俄罗斯、蒙古国、中国、哈萨克斯坦等国。

司马迁同情这支夏氏遗族,考证出匈奴是夏后氏一支。遇到英明神武的汉武帝,匈奴主力被彻底打残,消失在北方,成为蒙古人来源,千年后再来,打到欧洲多瑙河边。

一支,被招安的夏后氏部落,接受商汤册封,领地在杞。商汤需要这面旗帜,继续祭祖大禹王,安抚天下,以示道统。

一支,既不去北方,也不留在中原。

继续往南,追随夏桀,流放到成都平原,做遗民也要保持夏氏贵族姿态,不食商粟。

夏桀已到“南巢”的消息,不胫而走。

有部分族人,沿着长江流域一路往西,一路走,一路散。

多年艰辛跋涉,历经万难才到成都平原。

来自“洛阳”的“雒城”。夏桀由洛阳迁往湔江河谷故地“巢山”时,看到三星堆一带的地形地貌与二里头斟鄩出奇相似,就毫不犹豫地在这里建立了一个行宫。

“越南蜀朝”的首都,称为“螺城”,螺字古音与“雒”亦颇相近。

“夏氏遗族”本着垦荒,带来种子和农耕技术。

中原的手工技术,特别是青铜的冶炼铸造技术。

还带回大量史料记录、科技文献……

按照《竹书纪年》等文献记载,夏桀在位51年,以斟鄩为都31年,“流放南巢”20年。根据对甲骨文的释读,夏桀在湔江河谷“南巢”生活的时间更长……

定都三星堆的古蜀国进入全盛。

富裕、安稳的成都平原,吸引不断南下的“夏氏遗族”。

相当于“海外游子”,漂泊千年后疲惫的回到“故地”。夏桀在位时的“夏氏遗族”,一支已经融合中原各族生命基因,跟随夏桀迁徙的夏朝遗民,带回中原的政治遗产、先进文明。

没有文字记载,主要因时代久远,夏朝文字成为天书,没人能看懂。

二里头文化中有文字,也有符号,合称为字符。陶字符在河南一系列遗址均有发现,基本字符形不少于64种。二里头文化骨刻字符与陶刻字符之间具有相似性,属于同一系统文字。

三星堆玉凹刃凿(三星堆博物馆供图)

故乡的古蜀国表示欢迎。

“北漂大军”后裔的“夏氏遗族”,带回中原民族神秘、虔诚的祭祀仪式,用青铜为古蜀国锻造出一种虚无而神秘的力量,被“三星堆人”,虔诚地全盘接受。

让“夏氏遗族”担当起古蜀国的巫师“笄发”,取代本土巫师。

祭祀坑中,“辫发”铜像的数量,远远超过“笄发”铜像。

数量与权力的分享,联系不大。

青铜人像中,有4个戴着黄金面罩,代表着两个阶层签下协议。

青铜时代,青铜固然珍贵,黄金更为贵重。4个青铜人像,代表古蜀国的最高权力。两个梳“辫发”,两个梳“笄发”,数量恰相等。制作者在刻意维持两种力量的平衡。

在出土的一把金杖上,刻着一幅神秘的图画:4根羽箭平行射穿两颗人头,箭头分别穿入两条鱼的头部,箭尾是两只展翅的飞鸟。两颗人头,代表着梳“笄发”和梳“辫发”两个阶层。

鱼和鸟,各自图腾。

羽箭,相当于誓言。

“辫发”“笄发”刻下的契约,代表着庄严和肃穆的誓言。

祭司将“三金”也投入坑中焚烧

一场分道扬镳的“燎祭”。

盛大、阔气而又凄凉、无奈。

大量砸碎的祭器、丝绸燃烧,文献里记载的“燎祭”“瘗埋”。“三星堆人”认为祭祀祖先,需把奉献的祭品焚烧,神明才能享用,只有把祭品打碎埋到地里,才能诚心诚意献给祖先。

自鱼凫王时代起,上至王族,下至庶民,渐渐形成烧祭的祭祀模式。将先人的东西,或器物,以焚烧的方式烧给先人,集中掩埋,进行高规格的祭祀。飘到天空中的烟,便可以被天神闻到;埋入地下的祭品,可以被地下的神摸到。时至今日成都平原城乡在祭奠去世之人时,还会使用焚烧的方法,传承时年的“燎祭”。

祭祀时,为彰显神王的威严、营造肃穆的氛围,大量采用象牙作为祭祀主祭品。

随着青铜器水平逐渐提高,大型牙璋和青铜祭品,才慢慢取代象牙作为主祭品。

国家大事祭祀,古蜀国物产丰饶,“不差钱”。

场景“奢侈”。

临走时,把放在神殿中的主要神器、祭器,搬到三星堆前的广场,对着西北方神山中的天神祖先,举行最后和最大的祭典。佩戴“三金”的祭司主持祭祀活动,命人们将五谷投入坑中,覆盖在玉器、钱贝之上,投入火把进行燃烧。等到坑里的火焰熄灭,象征王权的各种青铜器进入输送程序,输送方法是“摔”。

摔,与焚烧类同。青铜器不易焚烧,将青铜器进行毁损,充分表达祭送的态度。还要奉献纺织品,将各种纺织品铺盖在青铜器上,再一次举行焚烧仪式。焚烧过程中,祭司手舞足蹈与各方神灵进行沟通,确保过程顺利。

有序地埋藏于统一挖的祭祀坑中,表示送到天上和神界。

与此同时,将金库里搬出来的象牙投入火中。

象牙,国库储备物质。金库里,有钱贝、黄金、青铜、象牙。

“三金”,祭司的“标配”。

祭司,人与神对话的翻译,能听到神的话,并把神说的事翻译给人听,也能将人的话翻译给神听,地位仅次于国王。祭司左手拿根金手杖,右手拿黄金“太阳轮”,脸上带着金面具。

黄金“太阳轮”,古蜀国最高级别的祭祀用品,由太阳、4只火鸟组成。鸟最接近太阳,是太阳与人之间的联络员、火飞到空中聚集一起化成的神灵,4只火鸟代表东南西北四方天空。

神杖全被黄金包裹,熠熠生辉,上面还刻有鸟、鱼、人3组图案。鸟,天空;鱼,地下;人,人间。祭司上通天,下通地,中间通人间。在古蜀国,国王负责管理,祭司负责沟通。

黄金属于神,由祭司佩戴,青铜属于国王。黄金太阳轮,代表黑夜中沉睡的太阳,统治人们的精神;青铜太阳轮,代表白天照耀大地的太阳,统治人们的肉身。

青铜太阳轮以“五星”为基本设计格局,铸造得霸气十足。

大坑挖好,散发着泥土的味道。

前来的臣民,会从怀里掏出各种各样的玉器,有的随身携带,有的从家里带来,把美玉先抛进坑底,为先祖们带去一份心意。先是贵族们往坑底奉上美玉,其次是平民往坑里抛洒贝币。没有美玉,只奉上一些钱贝托先王带给先祖。

待众人抛完玉器和钱贝,祭祀活动第一轮开始。

等到火焰熄灭,对先祖的祭祀完成。

最后,祭司将自己的“三金”也投入坑中,令众人回填覆盖……

带上兵器、日常用品,逐渐往“副都”转移。

大多数人迁到金沙城,开始“十二桥文化”占统治地位的开明王时期。

小部分人留在三星堆,一直守护着自己的家园。

盛大的祭仪不见,青铜人不见,金玉不见……

留下一片荒凉。

类似的祭祀坑,前后8个以上。

坑口大小不等,祭品多少不一。

独特的祭祀现象。有点像交接仪式一样,新王登基或新的一个王朝诞生,会把前一个王朝的东西,从宗庙里面或是主庙里面请出,埋进坑里;然后,自己再造一套,继续放进宗庙里面。

以此类推,一代、二代、三代、四代……

连“辫发”“笄发”的“分家”,也同样如此。

因水而断。在三星堆前已经消失的还有,新津宝墩城、郫都古城、都江堰芒城、温江鱼凫城等,这5座古城同在成都平原核心地带,同在岷江中游,沿江分布,平均距离不超过30公里。

世界古代文明发展史上“第一黑暗时期”。

毁于一旦。以西亚幼发拉底河、底格里斯河为代表的两河流域文明、尼罗河流域文明、印度河流域文明以及欧洲等地区的古文明,几乎都在4300年前左右,出现同步的中断、衰落。

第一轮人类文明瑰丽辉煌的篇章。

戛然而止。宏伟的古城消失。

张冠李戴。公元前1260年,三星堆文明毁灭。在《竹书纪年》中称为“益干启位”,在《左传》中称为“后羿代夏”。将神话“后羿射日”的发生地,由河洛之间“转场”到成都平原。

金沙文明崛起。《竹书纪年》中,称“夏启杀益”,《左传》中,称“后杼复国”,更是“黑白混淆”,把夏启继位、少康复国,“穿越千年”到春秋时期……

维系社会稳定、增强社会凝聚力。

手工业生产服务于宗教信仰,统治阶层将社会财富用于祭祀活动。

祭祀告别仪式后,“辫发”与“笄发”分别踏上旅途。

迁移过程中,“辫发”族群迁到成都金沙,“笄发”族群迁入陕西宝鸡,“投亲”随大禹治水的“北飘大军”,已在甘肃天水定居的柏灌遗民,这就是周人。

宝鸡的一些出土文物,证实与古蜀国的亲密关系。

三星堆铜鸟(三星堆博物馆供图)

建成堪与三星堆媲美的国度

迁到金沙的“辫发”族群,开拓创新,奋发图强。

如同父与子,一脉相承。

“十二桥文化”,继“三星堆文化”后,古蜀文明发展史上的又一次高峰。

宝墩、三星堆、金沙城,古蜀文明的三部曲。

无缝对接。三星堆被洪水淹没,政治中心转移到金沙城。

改朝换代。“副都”变“首都”。

相距不过40多公里。迁都过程中,联合执政平衡被打破,“辫发”族群取代“笄发”族群,一家独大。金沙遗址中,梳着“笄发”的青铜人像不见,只剩下“辫发”铜像。

真相大白。出土的一条金腰带上,同样有人头、鱼、鸟、羽箭。不同的是,人头图案却从两颗变成了一颗。权力拥有的两者间,一个消失、衰落,一个成为古蜀国真正的统治者。

王权拥有者们继续掌握古蜀国的王权,还得到神权。

出土一个小铜立人,梳着跟三星堆出土的青铜像一样的辫子,腰间插着一根短杖。头上戴着象征着太阳的高冠,手却像青铜大立人一样无限夸大举在胸前,依稀有“笄发”铜像的影子。

神权与王权之争,“辫发”胜出。

“辫发”族群迁到金沙,“笄发”族群迁入陕西宝鸡。

废弃“旧都”三星堆,来到“新都”金沙城。

最终成为古蜀国世俗世界与精神世界的唯一主宰者,将金沙城重建成一个堪与三星堆媲美的国度;远上陕南的“笄发”族群,命运多舛,在异国他乡,必须重新取得耕地、河流、青铜,甚至是强大的周王朝信任。与已经先到,曾参与过武王伐纣,后又神秘消失的巴人不期而遇。

巴人的发源地在三峡地区,商朝早期就向四方扩展。

向北来到宝鸡,向西到成都平原。

向北迁徙的巴人,翻越到陕南的城固、洋县地区。

被殷商军队打败,又分成两支。

一支,沿嘉陵江南下,进入长江流域,与三峡西进的巴人会合,进入成都平原,开枝散叶,共同建设三星堆、金沙城。一支,顺着嘉陵江北上,到凤县一带暂住,逐渐发展壮大,又翻越秦岭,在渭水以南的清姜河流域定居。迁徙的路线同故道(周道、陈仓道)一致。

在渭水河畔,这群顽强的“三星堆人”,建立“弓鱼国”。

一个活在过去的“故国”。

对三星堆有着无限追忆、缅怀的王国。

弓鱼文化,“三星堆文化”的非典型、不完全延续。

杜宇已进入以农业为主的时代,开明成为拓地千里的强国。

鼎盛热闹。开明王曾先后举行过两场重大的祭祀活动。

第一场。在今天的三星堆遗址地举行,祭祀亡灵,留下1、2号祭祀坑中的一个。《蜀王本纪》所称的开明,即为继承三星堆王朝而得,义为“太阳家族”。

第二场。正式迁都成都城西的金沙城,真正的改朝换代,“副都”变成“首都”,进一步确立开明王“一统天下”的地位,举行一场盛大的祭天仪式,留下1、2号祭祀坑中的另一个。

“复禹之绩,祀夏配天,不失旧物”。

两次盛大的祭祀仪式,《左传》留下了12个字。

(本文载《巴蜀史志》2021年第5期“聚焦三星堆”专刊)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:沈迪致(《四川文化报》副总编辑)