苇絮翻飞朝天关

朝天岭上看城区。熊芙蓉 摄

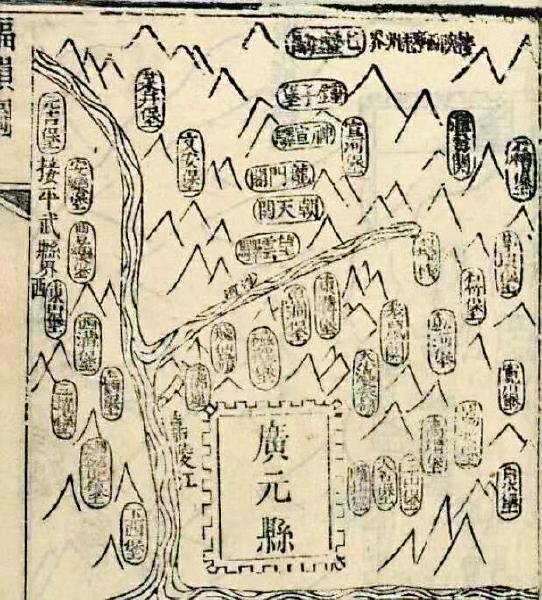

清乾隆广元县志上记有朝天关。 广元市朝天区委宣传部供图

朝天关古驿道。广元市朝天区委宣传部供图

朝天关关楼城墙遗址。熊芙蓉 摄

朝天岭在明月峡头顶,岭上宋代设有朝天关。犹如今天的立交桥,朝天峡、朝天岭在此构成水陆立交栈道。

在古时,栈道便捷,屡建屡毁,修复工程耗资耗材巨大,且耗时长。附近树木被砍伐一空,维修栈道需从远山砍伐,成本逐年增加,以致彻底被废。朝天岭碥道、朝天峡航道便成为官驿大道。

□元夫

一

1235年,元军在明月峡遭遇了利州驻扎御前诸军统制曹友闻军和朝天镇武装的伏击,曹友闻等人先烧绝了栈道,待元军进入峡中,突然出袭,使元军进退维谷,击沉元军船十余只。曹友闻抗击元军战死大安军阳平关后,朝廷赐庙“褒忠”,褒忠祠建在朝天岭。

明月峡栈道被废弛估计在曹友闻“明月峡火烧栈道”之后。这样,朝天岭便渐渐形成一条主要通道。从咏及朝天岭的诗词来看,宋元明时期便通此道,清朝时较为兴盛。关楼、营盘、哨所,寺庙、民房、商店,一如热闹街市,称“北门天街”。

直到民国时川陕路修通,朝天岭驿道被废。张献忠“杀戮士子”事件,起因朝天关。据记载,张部巡逻兵在朝天关截获一封成都生员颜天汉欲北至陕西请李自成入蜀的“贼书”,“怒,诡称开科,尽杀之青羊宫。”有人说蜀地文脉至此事件而中断,罪孽深重啊。假如这封书信没被截获,历史又会是怎番模样?

二

我自小在明月峡中穿行,从未上过朝天岭。曾看过一张朝天关照片,有残存的城墙以及青石板道路,至此对朝天关总是梦萦魂牵。2012年,朝天关遗址被公布为省级文物保护单位,估计应该有些遗迹。

一日,约好第一次走蜀道的两位队友决定造访朝天关。找到朝天村60多岁村民做向导,向导说上山需两小时,且至少30年无人走过,他还是土地“包产到户”之前走过。他强调了三次“难走”,反复问了我们三次“上不上?”我狠狠地对两位队友说:“走!上!”

从村民的庄稼地里穿过,踏上了老路路基。走了不长一段,几次被荆棘挂住衣服,扎进皮肤。向导再次问“上不上?”此时我在心里打退堂鼓,如果有一人提出不上,我就不再坚持了。所幸,其余两位都没说话,继续在“白马岩中出,黄牛壁上耕”的险道上默默前行。

驿道有规定宽度,之字形盘旋而上。因山势陡峭,都有石头垒砌的堡坎呵护路基。千年路基已被踩实踩紧,只长野草,不长灌木。封杀路面的主要是驿道两旁的植物,这样一来,很多地方就形成了植物隧道,只能躬身前行,甚至匍匐爬行。向导带着他的铁钳为我们开路,也避免不了要被各种刺挂住衣服,挂落帽子。

虽然道路非常难走,但我们却越走越兴奋,时时都有发现,比如背夫歇气的石墩;可供商旅歇宿的天然岩穹;在原生岩石上凿出的拴马洞等。一次发现就是一次与古人的对话,你说兴奋不?

最具科技含量的当数减速带。此道减速带与其它古道减速带大有不同,估计为朝天岭所特有:路基石板竖着镶嵌在路面,高出路面三寸。向导说专为马车在下坡时减速刹车。这段路太高太陡,必须有较大的阻力以确保马车安全。

《唐代交通图考》记载:“朝天岭为南栈第一高坡”,比七盘岭还高。七盘关在七盘岭要盘旋7次,而朝天岭远不止7次。这里不是有个九折岩么,估计要盘旋9次。大约盘了两次,山体出现一个大褶皱,站在这个转弯的当口俯瞰,江似一线,车如蝼蚁,平时在朝天城区周围看见的那些高山全矮了下去。要是骑马或者驾着马车从上面下来,如不提前收住速度,一不小心就会从这悬崖直接栽进壁立千仞的明月峡,想着都吓出一身冷汗。

“回看初日半轮明,下视嘉陵千丈黑……地拆天开此险成,飘萧毛发壮心惊”(宋 范祖禹《过朝天岭》)。在这样的险道上行走,摔跤是很危险的,一个跟头有可能就坠落明月峡中,葬身滚滚江水。今天摔跤似乎免不了,即便非常小心也会摔跤,因为藤蔓就像绊马绳一样,不知道就在什么时候勾住了你的脚脖子。助手梁栋摔了两跤,都吓死我了,爬起来还问:“我摔得帅不帅?”

三

盘到第六盘的拐弯处,向下俯瞰,是老虎嘴,万丈深渊!

继续盘行,大约第八九盘时,山体猛地一个趔趄,仿佛将一只肩膀甩出去而没有及时收回来,于是就出现一个三面临空的褶皱,褶皱的肩颈穴处留下一个天然豁口,豁口处就是朝天关!

好一个险绝的天然关口!一夫当关,万夫只能像鸟一样飞过去。难怪那位姓颜的生员,怀揣如此重要的书信却生生被擒。

“朝天在天上,嗟呀少行人。怒目似相待,撄啮何狰狞。”清代诗人李调元眼中怒目狰狞的朝天关已不复存在。关楼消失,修筑城墙的山脊灌木茂茂森森,朝天关已回归到山的本来面目。这本是好事,可我却万般失望。我们一行满腔热忱,历时两小时手脚并用,挂烂衣服和脸,刺破全身皮肤,传说中“天街”的影子也没看到!

向导说,看到关口了,今天就这样了。我不甘心,怎么会这样?!向导说,我想看的那些东西很久以前就毁掉了,他劝我回转。

心肝一阵阵发痛。就算有几条天街,也经不住现代工具的捣毁啊!可我仍不甘心,死死盯着关口不肯离开,仿佛要用眼睛修复关楼。

关口处芦苇婀娜,迎风摇曳,白絮翻飞。顿时,我兴奋起来。

原来,清人张问安《朝天关》中所描写的芦苇居然还在:“盘盘到高巅,朗朗关门启,峡壁斗阴森,狭隘仅容苇。”几百年物是人非,芦苇依然。远看关口就如一个芦苇荡。

我很奇怪,芦苇只应长在江边,怎会长在这高山之巅?之前读诗时就感觉奇怪。队友说诗人五谷不分,那不是芦苇是芭茅,俗称大茅剪,叶锋利如剪。与芦苇相似,有同样的花絮。

真是这样吗?我不甘心,想亲自刨开芭茅看看。可是面前的山体褶皱临万丈深渊,看不见路,非常危险。向导显然不愿前行。我发现荆棘与藤蔓之下还有一窄小的动物通道,可以匍匐着钻过去。那就蹲着钻吧,不行,通道既窄又矮,只有贴地爬行。向导开路,我走最后,头发被扯得很痛。钻出去一看,一位队友的衣服被挂烂了,脸又增加了几条血印子;另一队友的光头居然被划得血淋淋的。他们说:“跟你当了回狗熊。”

一个大大的饮马池隐伏在荆棘林中。最近干旱厉害,里面居然还有半池水。天不绝人,山有多高,水有多长。我们一行在向导的带领下,把两人高的芭茅踩趴,勇敢地从它们身上滚过去,终于到达关口。

关口还真是芦苇不是芭茅,为关口平添一份温柔。芦苇和芭茅是有区别的。芦苇矮小细嫩,苇叶又窄又细,光滑无刺;芭茅高大、叶宽而多刺。诗人并没写错。我很奇怪,这两种同科植物居然长于一处。

在芦苇荡仔细刨弄,除一堵弧形城墙基脚外,就是现代机械新耕的土印。再次心痛,再次失望。不得不回转。

关口山形亘古不变,古人路基还在。其实,这条古道可以旅游的名义重建天日的……

转念一想,也不那么伤心气馁了。