【历史文化】易旭东 ‖ 越南开国之王原来是“古成都人”系列之十二:“把成都少城搬到广州”

越南开国之王原来是“古成都人”系列之十二

“把成都少城搬到广州”

易旭东

血脉相连。

历史上,越南人和“古成都人”是“近亲”。

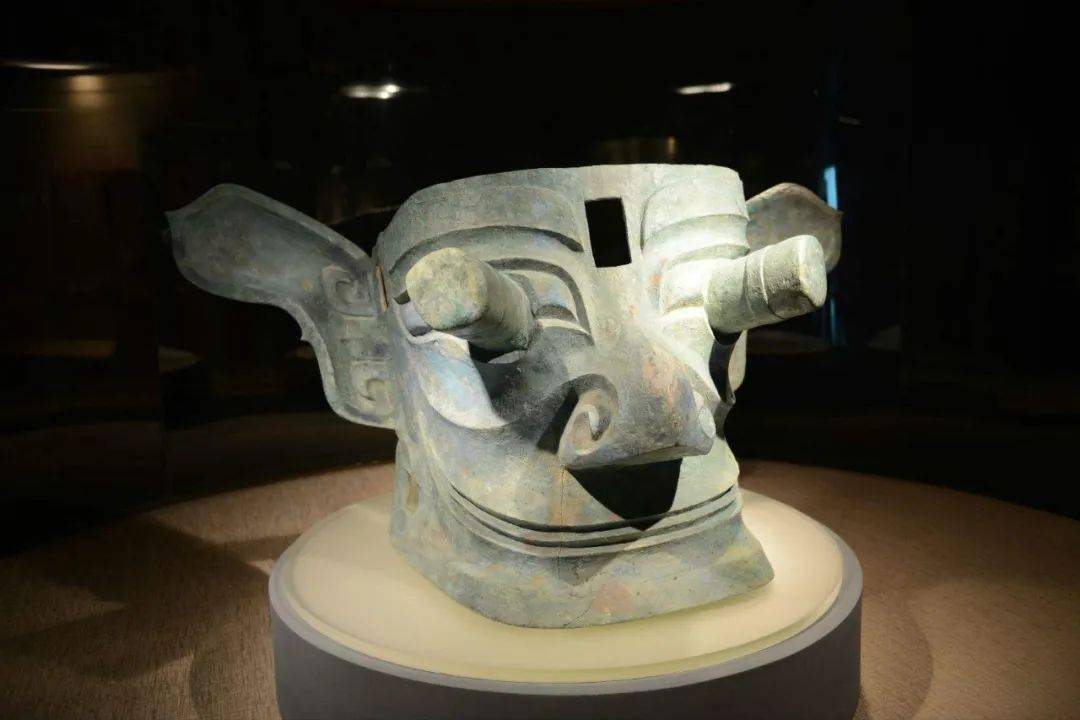

越南北部等地的出土文物,与三星堆玉戈、玉璋、玉环、玉璧等礼仪用具极为相似。

玉璋与三星堆出土的玉璋,几乎如出一辙。

三星堆出土的玉璋(图片来自网络)

上万件铜镞、100多件铜锄的发现,令人震惊。

考古发掘出土的大量珍贵文物,不少在成都都能找到“娘家”。

开明王朝盛行船棺葬、成都十二桥船棺葬,一度被认为是古蜀王的家族墓葬,而在越南海防、朱芹、朱山、越溪等地却屡有船棺出土,尽管年代稍晚,大约相当于中国的秦汉之际。

墓中出土的铜斤、环首铜削、铜拍,在成都也都能找到“原型”。

越南历史政权的开始,以原睢王为第一代,安阳王为第二代。

史称“越南蜀朝”。从古至今,越南人把安阳王作为祖先来敬奉,把安阳王建立的蜀朝,作为越南历史上第一个朝代来记载。在河内,还有一条大道名为安阳王大街、路名为媚珠路。

河内叫HANOI,HA就是河,NOI就是内。

河内文庙(图片来自网络)

红河上的一块冲积平原的城市,叫河内。

“同宗兄弟”,成都人和越南人文化上。

在瓯雒国,祭祀仍是重要内容。

模式相同,尽管赶不上金沙村国的奢华与繁荣。

人口约20万,疆域约横跨整个越南中部、北部地区。

“古成都人”积极地将成都平原实践多年的农耕灌溉技术传入,完全靠摘果子、打猎为生的土著部落,为了能够过上相对轻松的生活,开始走出丛林,加入了“古成都人”行列。

带入先进的文明。

“教民耕稼农桑,始有君臣尊卑之等,父子夫妇之伦”。

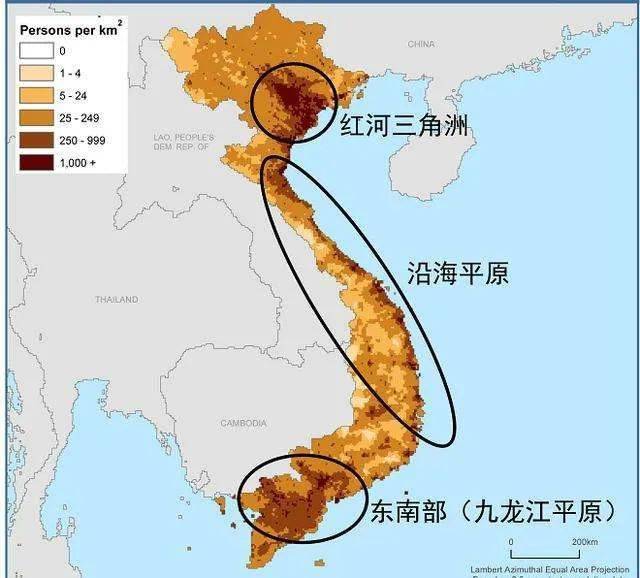

河内一带位于红河三角洲的腹地。

红河三角洲(图片来源:地理沙龙)

经常洪水泛滥,控制洪水成为经济文化的主要部分。

“蜀得陆处”,来自成都平原的“古成都人”善于治水,“导江治河”,改“堵”为“疏”,“随山刊木”,从大禹治岷江、沱江、涪江,到鳖灵开金堂峡、玉垒山、乐山离堆,发展农业、福泽百姓,都把治水事业放在首位。模仿治理岷江,建造了堤防、运河系统以牵制红河,灌溉稻作的三角洲。既便于洪水分流,又有利于舟楫、灌溉。

“成都模式”的治理。

“古成都人”是“越南文明”不可缺失的“催化剂”。

壮观的迁徙。给“越南文明带去古蜀文明的精华。

珠江三角洲与红河三角洲大小相仿。

珠江三角洲(图片来自网络)

心念故园,情系北方。

前251年,在离成都最近的番禺城,重建行宫,聊解“乡愁”。

“把成都少城搬到广州”。“泮溪”上行宫,古成都城“少城”中一个“社区”的规模,模式也与“蜀王宫”的规制相同,纵横二三公里。麻雀虽小,五脏俱全,一国国都该有的都有。

为两千年的古城格局正式定调。

行宫大殿之上,安阳王已达65岁,当了6年的国王,已经有几多白发,面容带着几分越人的桀骜,也保留着一些“古成都人”的样貌,端坐在木头制成的王座之上,不怒而威。

两条水道之间的一处高岗。位置在今中山四路北面旧仓巷以西一带,约是今文德路、北京路向北延伸线、省财厅一带。珠江江岸在今西湖路一带,依山傍水筑城。亦有防御外敌作用。

广州城北靠五岭,南临珠海,市内白云山坐镇,天地造化,气势雄浑。

珠江是独特的广府城市景观。

珠江风光(图片来自网络)

马路建设也基本同与珠江流向保持一致。

与成都相似。“上风上水”的“水上人家”。延续至今的“龙脉”,成都城区的“武担山”与广州城区的“番禺山”。“神秘链条”,继“越南版”后,成都筑城传说的“广州版”。

古广州的核心区域,历代官衙、署衙都建于此。

“云山珠水”。走出大殿,安阳王北看白云山,南望2000多米宽的“珠海”,左右两条宽阔的古水道,既是天然的护城河,又能提供充足的淡水资源,基本符合成都城的“建城战略”。

秦军进入广州前,已有安阳王在前315年建立的行宫。

泮溪公园,“蜀泮”行宫的旧址。与“泮溪”相随的地名还有“龙津”,末端还有一个“东龙里、胜龙新街、金龙里、祥龙里”的小区,外围还有一些叫“泮田”等的地名。

安阳王收服土著西瓯,统治十区,号为“南岗部”,应是广州东部的“南岗”,广州的“南岗”并无“岗”。黄浦区偏北地域,还有“泮田”“泮涌围”的原始地名。

西瓯,又称西越,是先秦时出现在岭南的方国(图片来源:百度百科)

“围括岭”,一条南北通道穿过的一处盆地。适合做大型的埋伏战场。可能赵佗所带的秦军并不“纯粹”,而是从赵国老主人那里所带来,曾经在这里受到“蜀泮”军队伍的埋伏。

沿着“仁威庙”西院墙外,由南往北一条中轴线街道,名为“新都里”。

古蜀三都。新都、成都、广都。

“新都”“蜀泮”亲自带来的古蜀国地名。

珠三角地区是一片溺谷湾,广州古城位置恰在海湾顶部,地处珠江岸边,离河口有段距离,白云山脉与海湾的接合处,犹如飞龙吸水之地。联系白云山系与珠江水系的一条“生态轴”。

“蜀泮”没有沿珠江北岸筑城,一如没有把城西界建于文溪西支流东岸,把城北界建于越华路以南高坡一样,因是情系成都的行宫、抵御秦军的“前线指挥部”,还用不着大修城池。

与一条古水道息息相关。源头在白云山东麓,沿着山麓蜿蜒流淌,流过今天的上塘、下塘,经过越秀山麓,又分为两支,一支往西南流,经过今天的大石街,注入西湖;另一支往东南流,大致沿着今天的小北路、旧仓巷的方向,向南注入珠江。

广州白云山(图片来自网络)

番山禺山,广州古城的胚胎。

伴山两侧水道,哺育着城池生长。

适应水网生活。“泮溪”师法成都,既满足农耕文明的需要,又达到海洋文化的择址的要求。“天下之中”“广州之上”,强调土地肥沃,水源充足,在最大江河的入海口,既联系广阔的经济、资源腹地,又是便捷出海、泊船的基地。与成都城选址有所不同,效仿在红河三角洲建古螺城,满足了百越“在海性”“向海性”的人文聚落空间形态选地的条件。

当第一代蜀王蚕丛,率领古羌部族从“西北走廊”,伴着凄婉悲凉的羌笛,跨黄河,翻越岷山深处的崇山峻岭,沿着民族迁移的“藏羌彝走廊”,由西北向东南,裹胁着浑碧的岷峨雪浪,沿岷江河谷迁徙,居高临下,向着美丽而神秘的成都平原迁徙时,没有想到,会成为自然生态环境一流、人文鼎盛、经济繁荣的“成都”。

三星堆博物馆中的蜀王蚕丛面具(图片来自网络)

当第五代蜀王开明王子“蜀泮”,率领“古成都人”由“藏羌彝走廊”迁徙,“将兵三万”,按照老蜀王“秘制”的路线,主要分三路上“南岭走廊”,向尚处于莽荒状态的中南半岛挺进,“讨雒王雒候,服诸雒将”,没有想到,会在交趾(今越南)建立“安阳国”,会在广州的泮溪公园,建成心念故园的“蜀泮”行宫。

都城雄伟,文明先进,军队锐不可当。

文明碰撞。不知不觉中,异乡成故乡。

安阳王统帅的5万“古成都人”,把生命毫无保留地投入到百越之中,人生却不曾厚待,历史也永远的遗忘,甚至连居住的地方,也在他们离开5年后、安阳王15岁时,重新按照秦制兴筑。

成都由蜀都变为蜀郡治所。

前311年,秦国宰相张仪,按咸阳建制,在蜀城的基础上,向东向南拓展城址,兴筑成都城垣。称秦大城。由大城、少城构成。大城是新城,军事政治中心;少城为旧城,经济中心。

城中有城,“经营版筑,役满九年”。二城并立。

同时,修建了郫都城、临邛城。

临邛古城(图片来源:百度百科)

大量移民、屯兵,发展农业生产。金牛道出现一批批的长途跋涉者,有秦国相国吕不韦,有富可敌国的赵国卓氏、鲁国程郑,也有衣衫褴褛,戴着镣铐的罪犯。目的地都是成都。

一些富商大贾,自然也成了迁徙的对象。

负责戍卫任务的秦国军队,也一支支踏上了征途。

形成独特的刑罚。《汉书》记载:“秦法:有罪,迁徙之于蜀汉。”

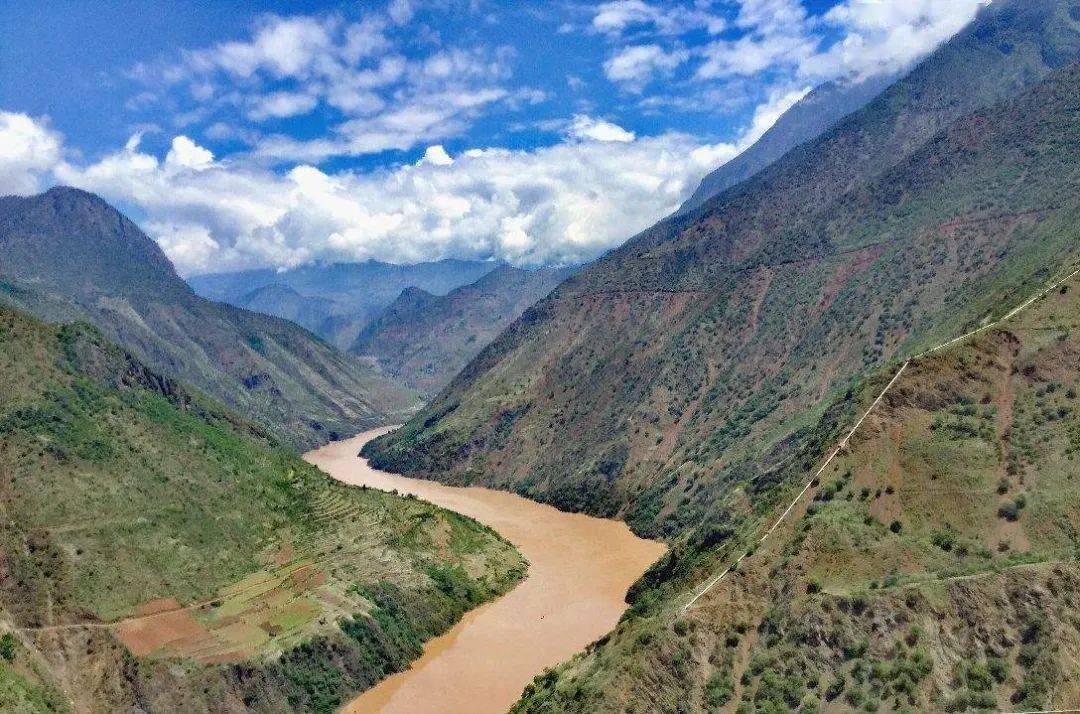

金沙江流域的原住民丹、犁等部族,世居险要山地,与古蜀国和平相处,对秦国管辖下的成都平原蠢蠢欲动,发动叛乱。司马错带兵征讨丹、犁,“在蜀西南姚安境内,本西南夷”。

金沙江(图片来自网络)

秦军第一次深入金沙江以南地势险要地区。

前285年,秦蜀守张若,率兵“取笮及江南地”。

“笮”在今四川盐源、盐边一带地区,汉时曾置定笮、大笮等县。

“其江南地”,指“笮”的金沙江对岸的今丽江、楚雄境域。张若作为蜀守挥兵,沿““灵关古道”南下,目的是为了消灭“蜀泮”南下的残余反抗力量,开拓疆土。

秦统一全国后,将道拓宽为五尺,史称“秦五尺道”。

“开明肇其端,李冰集大成”。

为充分利用岷江水资源,提高防灾减灾能力,前256年左右,蜀郡太守李冰父子,在鳖灵开凿的基础上,组织修建都江堰,“把岷江搬到成都”,促使成都平原发展,润泽千万人。

李冰父子塑像(图片来自网络)

郫都也被誉为古蜀文明发祥地、长江上游农耕文明源头。

“栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口,以所多易所鲜”。

在安阳王在广州建行宫“泮溪”的同年,秦国在穿越秦岭通往汉中、沿褒水、斜水而行的悬崖绝壁间,“穴山为孔,插木为梁,铺木板联”为栈阁,全线接通褒斜道,被称“蜀道之始”。

号称“中国第一栈道”。

在《史记》中,司马迁记载:“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦”。

秦国地处西北,物产稀少,人民生活贫困。

比楚国还要受人歧视。

“诸侯卑秦”。孔子周游列国,有个重点是楚国。“楚昭王兴师迎孔子”,孔子欣然前往。周游列国,却西不入秦。在孔子眼中,秦国是蛮夷之地,不可能实行王道。

孔子像

“六国卑秦,不与之盟”。战国七雄中,秦国本来经济最落后,被称为“孤秦”,兼并经济最发达而军事落后的蜀国,一举成为“富饶轻诸侯”的超级大国,经济总量占全国的70%以上。

成都平原成为“天下粮仓”,至少占了全国经济总量的40%。

金牛道成为了秦军粮道。

有了源源不断的钱粮和兵源,为秦统一六国、平定百越,奠定人力资源与物质基础。

北逐匈奴,南戍五岭。

安阳王在位时,适值秦汉“平定百越”时期。

“化外之地”。50万平方公里的土地。

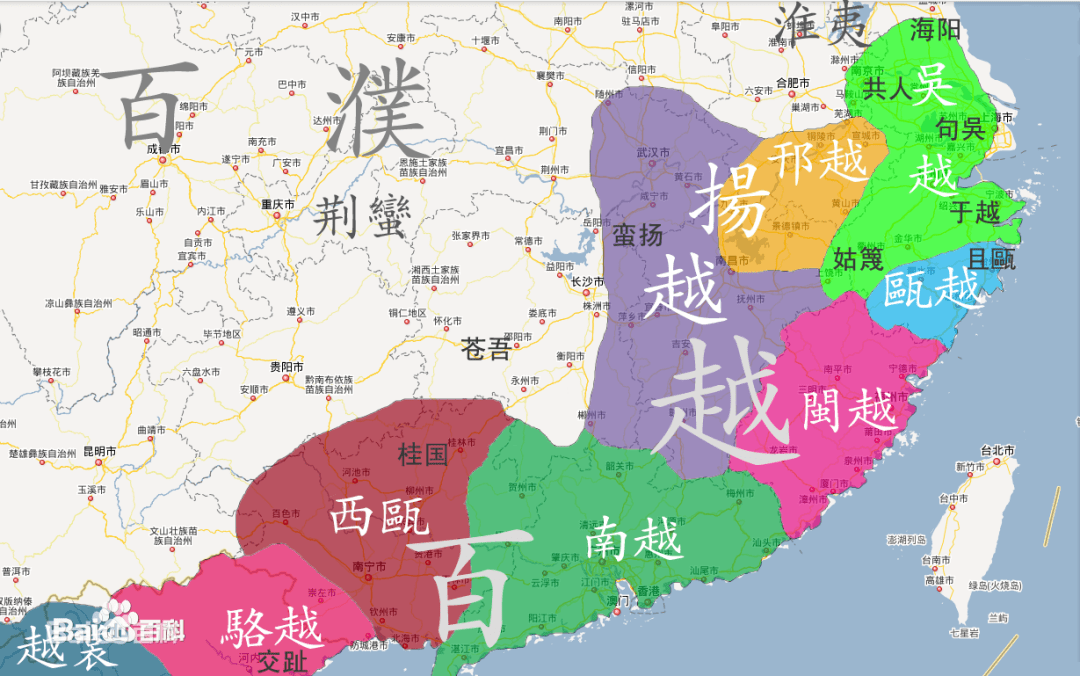

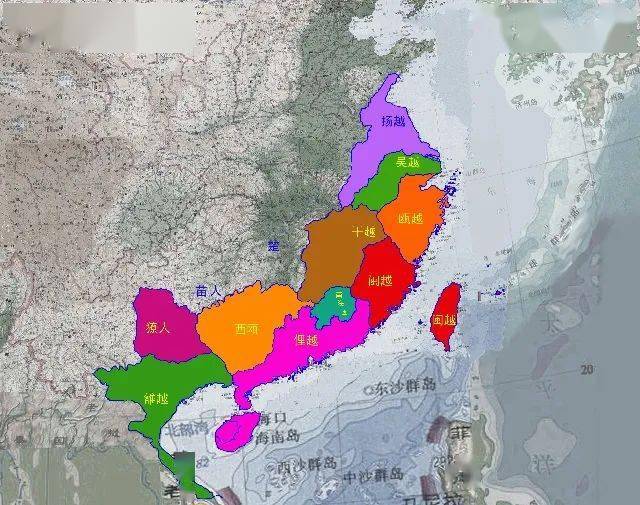

《汉书•地理志》记载,百越的分布“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”。从今江苏南部,沿着东南沿海的上海、浙江、福建、广东、海南、广西与越南北部,长达4000公里的半月圈内,古越族人集中的分布地区;局部零散分布,还包括湖南、江西与安徽等地。

百越民族,亚洲南部一个古老的民族群体,分为以浙江为中心的东越和以版纳(今西双版纳)为中心的西越。支系很多。较大的有吴越(今苏南浙北一带)、闽越(今福建一带)、扬越(今江西、湖南一带)、南越(今广东大部)、西瓯(今广西一带)、骆越(今越南北部、广西南部一带) 。

“大分散,小聚合”的居住环境形态。

南越不等同于南越国,南越是部落名。

“越”或写作“粤”。古代“越”“粤”相通。

百越是个统称,大小无数越人部落的归纳。

“百”并非实数,“各有种姓”的泛称。

百越(闽越、瓯越原为越廷直隶於越,图片来自网络)

部落到底多少,即使安阳王与南越王心细如麻,也未必知晓。

越人,有生越与熟越之分。

生越,散布各地大小的部落。

熟越,代表者是昔年的越国。

“北拘于胡,南卦于越”。

围攻岭南。前218年,秦王政因越人频繁与秦人在边境上发生冲突,为彻底一统天下,以长公子扶苏为帅,任嚣、赵佗等人为将,令尉屠睢发兵50万,分5军南征百粤,“一军塞镡城之岭,一军守九疑之塞,一军处番禺之都,一军守南野之界,一军结余干之水”,每军要占领五岭一个主要的隘道,实现统一中国的宏图大志。

中华史上“最大规模的移民与征服”行动启幕……

(未完待续)

作者简介

易旭东,知名纪实作家,非学院派天府文化学者,北宋人物史研究学者。在国内外报刊发表纪实作品400余万字,近50篇作品获各种奖项。

前期回顾

来源:四川省地方志工作办公室

作者:易旭东

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册