【史学论坛】邛崃市鹤林寺常安民“读书之庵”讹变考‖汤洪 张以品

邛崃市鹤林寺常安民

“读书之庵”讹变考

汤 洪 张以品

摘要:邛崃白鹤山鹤林寺有邛崃八景之“书台桂影”,此“书台”是常安民“读书之庵”旧迹还是魏了翁“故读书台”之“鹤山书台”,历来争讼不断。遍考文史诸籍,宋代魏了翁在蒲江白鹤山而非邛崃白鹤山营造“鹤山书院”,而明代邛州知州汪中又在邛崃白鹤山幽居寺修建“魏文靖公书台”,《(正德)四川志》误为“蒲江鹤山书台”。杨廷仪曾记载蒲江“鹤山书院”迁址至邛崃威显庙,其后安磐始误幽居寺“魏文靖公书台”为魏了翁亲建之鹤山书院故地,并借用《(正德)四川志》“鹤山书台”之名指称“魏文靖公书台”。王圻又混淆幽居寺“鹤山书台”为魏了翁读书新台,而误白鹤山鹤林寺常安民“读书之庵”为魏了翁“故读书台”。万历《四川总志》承袭王圻之误,影响了明、清代各地方志的撰写,沿误至今。实际上,魏了翁《卭州白鹤山营造记》明确记载邛崃白鹤山鹤林寺有常安民“读书之庵”,并非魏了翁讲学旧迹。

关键词:常安民 魏了翁 白鹤山 鹤山书院 鹤山书台 鹤林寺

北宋政治家常安民“字希古,邛州人。年十四,入太学,有俊名”,熙宁六年举进士,授应天府军巡判官,选成都府教授,调知长洲县。元祐初被荐擢大理、鸿胪丞,历太常博士、丞,宗正丞,开封府推官。绍圣初拜监察御史,在御史任上,揭发章惇、蔡京朋党之奸。绍圣二年,谪监滁州酒税,历温州通判、提点永兴军路提狱。后“蔡京用事,入党籍,流落二十年”,常安民身处“群奸相继用事,在廷忠直之臣,动因事而斥去之”的政治环境,终入元祐党籍,不复为用,卒于政和末年。建炎四年,赠右谏议大夫。①

今四川省邛崃市白鹤山鹤林寺有“书台桂影”,此为邛崃八景之一。此书台是常安民读书旧迹还是魏了翁读书讲学故迹,历来讹误不断,纷争不已,莫衷一是。自魏了翁1210年《书鹤山书院始末》记载自己在蒲江白鹤山而不是邛崃白鹤山营建鹤山书院,以及1229年《卭州白鹤山营造记》记载邛崃白鹤山鹤林寺有常安民“读书之庵”以来,历代围绕鹤林寺“读书之庵”的归属歧误不断,混乱异常。民国宁缃据实地考察所纂《(民国)邛崃县志》正本清流,回归“常谏议书台”在白鹤山鹤林寺之说,但其考辨甚略。1983年《邛崃县文物志》和2021年《邛崃文物图志》虽沿袭宁缃之说,但皆为知其然而不知其所以然的简略结论。此外,高文《四川历史人物名胜词典》、何介福《巴蜀史》、陈谷嘉《中国书院史资料》、胡昭曦《四川书院史》、李忠仁《鹤山书院考》虽有所涉及②,但皆没有触及讹变的历史生成流变核心。因此,本文钩稽原始史料文献,清理历代石刻碑文,以期还原此一问题的源流演变脉络,以正视听。不当之处,祈请方家指正。

一、魏了翁《卭州白鹤山营造记》为鹤林寺常安民“读书之庵”最早文献记载

南宋绍定二年(1229),临邛侯虞方简(字叔平)在邛州白鹤山营造鹤林禅寺(鹤林寺),书请魏了翁作记,其中提到白鹤山有常安民“读书之庵”。魏了翁因是作《卭州白鹤山营造记》,云:

临卭虞侯叔平以书抵靖曰:“州之西直治城十里所,有山曰白鹤,林麓苍翠,江流萦纡,蔚为是州之望。山故为浮屠之宫,自隋庙迄今,庵院凡十四所。远有胡安先生授易之洞,近有常公谏议读书之庵。泉有滴珠,树有木莲,白鹤有台,玉兔有踪,中峰信美、平云之观,西岩翠屏、万竹之境,皆山中胜处。……寺在唐名鹤林,乃更为鹤林禅寺……昔者吾友苏和父过我,尝为我叙所以作。今以属记于子。”……绍定二年四月甲子记。③

魏了翁为蜀中大儒,“字华父,邛州蒲江人”,南宋庆元五年登进士第,卒后,宋理宗“叹惜有用才不尽之恨”,追赠魏了翁为太师、秦国公,谥号“文靖”,详见《宋史·儒林传》本传④。绍定二年四月,魏了翁受“临卭虞侯叔平”之邀,为邛崃白鹤山撰记,是文详细引录虞方简营造白鹤山的前后经过。虞方简书中明确记载当时白鹤山庵院凡十四所,“远有胡安先生授易之洞,近有常公谏议读书之庵”,而此庵院“在唐名鹤林,乃更为鹤林禅寺”。此为鹤林寺常安民读书旧迹的最早文献记载,其时去常安民离世111年。虞方简为当时临邛时贤,所记定为实景,绝不会信口虚妄。明曹学佺《蜀中名胜记·上川南道·邛州》记“鹤山”⑤亦引魏了翁此记。此为追溯鹤林寺常安民读书台最为根本的原始文献材料。

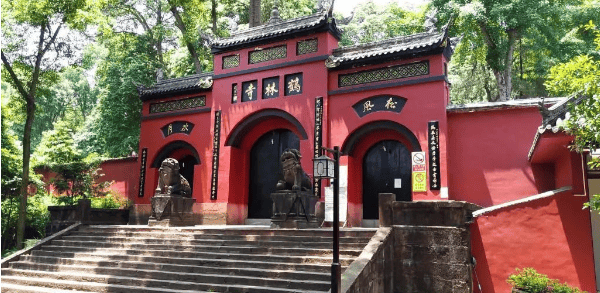

邛崃市白鹤山鹤林寺

二、魏了翁《书鹤山书院始末》载明蒲江白鹤山“鹤山书院”为其亲建

《宋史》魏了翁本传载:“(了翁)丁生父忧,解官心丧,筑室白鹤山下,以所闻于辅广、李燔者开门授徒,士争负笈从之。由是蜀人尽知义理之学。”⑥魏了翁在白鹤山下筑室,即营建“鹤山书院”。其《书鹤山书院始末》有更详细记载:

开禧二年秋八月,临邛魏了翁请郡西还,既又三辞聘召,遂得迁延岁月,丘园之乐者累年。先庐枕山,与古白鹤岗阜属连。山之颠……遂卜室贮书其上,与朋友共焉。会居心制,未即功。嘉定三年春,诏郡国聘士、卭之预宾贡者,比屋相望,未有讲肆之所。会鹤山书院落成,乃授之馆。其秋,试于有司,士自首选而下,拔十而得八,书室俄空焉,人竞传为美谈……则又取友于四方,与之共学,负笈而至者,襁属不绝。乃增广前后,各为一堂。⑦

魏了翁请求辞免朝廷任职,遂奉亲还里。父亲病故,依南宋礼制,士大夫心丧需仿孔子旧例庐墓三年。《书鹤山书院始末》所载“先庐”指魏了翁儿时老家,老家与白鹤岗(白鹤山)在同一山系。嘉定三年(1210),魏了翁请王彦正(说详后)在与其父墓地相连属的白鹤岗阜选址修建“鹤山书院”,事成,魏了翁记录选址建立书院的前后经过于《书鹤山书院始末》。据《宋史·地理志》,宋时,邛州所辖有六县:临邛、依政、安仁、大邑、蒲江、火井⑧。由是,临邛(今邛崃)和蒲江皆为邛州所辖。《宋史》明确记载魏了翁是“邛州蒲江人”⑨,可见,魏了翁之“鹤山书院”在蒲江而非临邛。

魏了翁父墓和“鹤山书院”选址的详细经过,魏了翁《赠王彦正》亦有记载,“嘉定二年,余以心制里居,宅兆未卜。闻资中王直夫雅善青囊之术,即具书币致之。居三日,余表兄高南叔拉与登隈支山,过蟠鳌镇,历马鞍山。未至山数里,直夫顿足而言曰:‘由长秋山而下乾冈数里,其下当有坤申朝甲乙出之水,子之先君子其当葬此乎!’下而卜之,果如所云,遂为今长宁仟。既又为余言:‘子未有室,居子之先庐,被山带江,其上有山,与马鞍之朝向若相似,然隈支为巽巳峰,实当其前,傥知之乎?’余曰:‘而未尝涉吾地,而恶乎知之?’曰:‘余以气势之所萃知之。’卜之,又如其所云。由是即其地成室,是为今白鹤书院”⑩。嘉定二年(1209),由王彦正在魏了翁父墓附近选址成室之所,初名“白鹤书院”。此书院在嘉定三年(1210)落成,魏了翁《书鹤山书院始末》即称“鹤山书院”,理宗皇帝曾御书“鹤山书院”,后人遂沿袭此名。

由是,魏了翁亲自营建的鹤山书院应在其父墓地所在之蒲江白鹤山。魏了翁将鹤山书院选址在父墓附近,一为守墓,一为聚友读书讲学。由此可知,魏了翁所建鹤山书院在蒲江而非邛崃。此为追溯邛崃“鹤山书院”的源头性根本原始文献材料。

魏了翁创建的鹤山书院,如今已蝶变成了蒲江中学。

三、汪中在邱峡白鹤山幽居寺始建“魏文靖公书台”,《(正德)四川志》误为“蒲江鹤山书台”

魏了翁在蒲江白鹤山营建“鹤山书院”后286年,邛州知州汪中于明孝宗弘治丙辰年(1496)曾在邛崃白鹤山幽居寺修建魏了翁读书台。汪中事迹最早见载于康熙《邛州志·秩官志·知州》:“汪中,弘治六年任。”(11)由此,汪中于弘治六年(1493)始任邛州知州,其修读书台一事明清方志多失载,唯民国《邛崃县志》有载。此志民国十一年(1922)刘夐修、宁缃纂。是志总纂宁缃《邛崃县十志序志》云“谨就旧所闻与新所访者述之,于其所不知,盖阙如也”(12),故知宁缃所记多为“旧所闻与新所访者”。宁缃曾记在幽居寺见一石碑,石碑由成都徐

撰文,郡人刘源书写。此碑记载了弘治丙辰年间汪中在幽居寺修建魏了翁读书台一事:“魏文靖公书台,在治西七里白鹤山幽居寺,明弘治丙辰年州牧汪中建。肖像木刻,须少无髯,铁脚纱帽,紫袍金带皂靴,是文靖为华文阁待制时冠服。台上有鹤山先生魏公刻像。(碑记为成都徐

撰文,郡人刘源书,石刻竖在台右)”(13)因此事湮没时久,遂致邛崃“鹤山书台”之起始源流多不为人知,此为追溯邛崃“鹤山书台”源头性原始文献材料。

汪中为何建台于此?据魏了翁《卭州白鹤山营造记》所言“白鹤有台”,此台似为成书于南宋理宗嘉熙三年(1239)《方舆胜览》所言“汉胡安尝于山中乘白鹤仙去,弟子即其处为白鹤台”(14)。如果《方舆胜览》所言不差,那极有可能是汪中在胡安“白鹤台”基础上建成了“魏文靖公书台”,此当另文专论。

汪中在邛崃白鹤山幽居寺建“魏文靖公书台”后22年,明武宗正德十三年(1518),四川按察使熊相纂修《(正德)四川志》将幽居寺汪中所建“魏文靖公书台”误载为“蒲江鹤山书台”:“在治西七里白鹤山,宋魏了翁世家焉。”(15)此一张冠李戴,遂致后世邛崃、蒲江两地“鹤山书台”纠缠不清,此事亦当另文专论。

蒲江魏公祠中的魏了翁塑像

四、杨廷仪《鹤山书院碑记》载明鹤山书院由蒲江迁至邛崃威显庙

魏了翁在蒲江创建“鹤山书院”后309年,汪中在邛崃白鹤山幽居寺建“魏文靖公书台”后22年,明武宗正德十三年(1518),邛州太守吴祥曾将蒲江“鹤山书院”迁移至邛崃威显庙,杨廷仪曾撰《鹤山书院碑记》记载其事:

邛有威显庙者,亦曰土主。邛人……耗财蠹俗,习为故事……州守桂林吴君祥下车之初,即欲毁弗祀……今年秋九月,侍御姑苏卢公师却巡按至邛。守具以状白:“邛旧有魏了翁者,宋臣也。尝筑室白鹤山下,开门授徒,讲明义理之学。理宗皇帝表为鹤山书院,今其遗址尚存。特以违州稍远,大夫士庶无所从游。今欲易之近,夫神邛之所安也。了翁,邛之所望也,今欲去其所安,而不从其所望,难以令民矣。请易之可乎?”侍御曰:“是吾志也。” ……于是委去神像,改前殿为了翁祠……建号房二十间,使邛人讲肆其中。堂之前为仪门三间,前为大门,书“鹤山书院”四字于上……正德十三年岁在戊寅季春。(16)

据《明史·地理志》,明正德年间邛州所辖有大邑和蒲江二县。杨廷仪《鹤山书院碑记》记载“鹤山书院”地址由蒲江迁移至邛崃的缘由、经过以及“了翁祠”得名始末。由《鹤山书院碑记》可知,因邛崃民俗简陋,民间崇信土主,故奉祀土主之威显庙香火繁盛。时任邛州太守桂林人吴祥意欲变风易俗,遂向巡抚卢雍(17)请求迁移蒲江“鹤山书院”至邛崃州治中心城区土主庙威显庙,此请得到卢雍同意。于是拆除威显庙神像,在威显庙原址就地改造,改前殿为“了翁祠”,并于大门悬挂“鹤山书院”。威显庙原址,据康熙三十四年(1695)《邛州志·建置志·楼院》载“鹤山书院”在“州治善政街”(18),雍正十一年(1733)《(雍正)四川通志·邛州》亦载“鹤山书院”在“邛州善政街”(19),吴祥所建邛州“鹤山书院”所在威显庙旧址似应在邛崃善政街。此为追溯邛崃“鹤山书院”的原始关键节点文献材料。

五、安磐《重修鹤山书院碑记》始误邛崃白鹤山幽居寺“魏文靖公书台”为魏了翁自筑“鹤山书院”故地,并以“鹤山书台”名“魏文靖公书台”

吴祥迁蒲江“鹤山书院”至邛崃威显庙后12年,明世宗嘉靖九年(1530),在侍郎邱道隆和摄篆者经宪朱伦的主持下,邛崃威显庙“鹤山书院”再次重修,安磐《重修鹤山书院碑记》有其事始末:

嘉靖九年冬十月,邛州重修鹤山书院成。故有鹤山书院,为魏华父先生所自筑,在州西五里,去先生年远,改为鹤山书台。正德末,前巡按侍御卢公雍毁淫祠,位先生之神,其中且创堂舍,为诸生讲肆所。鹤山书院之名,始还其旧。岁月更变,风雨摧剥。侍郎邱公道隆行部至邛,晋谒祠下,顾瞻毁蛊,可葺而治。时邛无守,摄篆者经宪朱君伦也……朱君才足任事……不再月而书院改前日之观矣。乃列事始末,介太学生黄敕问记于汉嘉安磐……(20)

“安磐,字公石,嘉定州人。弘治十八年进士”(21),《明史》有传。自卢雍、吴祥改威显庙为“鹤山书院”以来,已历12载春秋,书院多有残破。在邱道隆的敦促下,朱伦以不足一月的工期,重新修旧如初。据《重修鹤山书院碑记》“故有鹤山书院,为魏华父先生所自筑,在州西五里,去先生年远,改为鹤山书台”,安磐所指“州西五里”的“故有鹤山书院”,实为汪中在幽居寺所建“魏文靖公书台”故地,安磐将其误认为魏了翁自筑之鹤山书院,借用《(正德)四川志》所用“鹤山书台”一名,并以“鹤山书台”指称“魏文靖公书台”。由此,安磐已将汪中所建“魏文靖公书台”完美定型为“鹤山书台”之名。自此,“鹤山书台”与“鹤山书院”遂两名并存于邛崃,直接导致后来王圻《重修鹤山旧读书台记》误认常安民“读书之庵”为魏了翁“故读书台”的重大讹误,详后论。经此误记,讹误一而再,再而三,遂至今日难以厘清。此为追溯邛崃“鹤山书台”最为直接的原始文献材料。

安磐《重修鹤山书院碑记》后9年,杨慎曾游邛崃鹤林寺,并及幽居寺“鹤山书台”。据王文才《杨慎学谱》考证,嘉靖十八年(1539)杨慎五十二岁,“去岁黎州役后,除夕在荥经,新岁至大邑。慎《邛州白鹤寺赠张士惟太守》……新正曾游雾中白鹤寺”(22)。可惜杨慎游邛崃白鹤寺(鹤林寺)并未留下有关常安民旧迹的记载,但是,他游幽居寺“鹤山书台”和点易洞所写《过鹤山书台,点易洞古刻琳琅,僧人苦观者之扰,加以斧凿,感而赋之》“易洞书台倚碧云,临邛文藻仰清芬”(23)已自觉认同安磐的误记,有此大才子杨慎的认知叠加,幽居寺“鹤山书台”几乎不再为人怀疑,这直接导致后来王圻的误中再误。

但是,此事又增迷雾。撰成于安磐之后11年即嘉靖二十年(1541)《(嘉靖)四川总志》有“鹤山书院”和“鹤山书台”两个不同的名称,皆明确记为蒲江旧迹。是志《邛州·学校》载有“鹤山书院”,曰:“蒲江治北一里,宋魏了翁读书之所,久废。成化初郡有良建,正德间御史卢雍重修。”(24)直至1541年,官修《(嘉靖)四川总志》尚能明确载明魏了翁读书之所为蒲江“鹤山书院”。此处所载“卢雍重修”之事即是杨廷仪于正德十三年(1518)所撰《邛州鹤山书院碑记》所记史实,但是,卢雍重修之“鹤山书院”是邛崃“鹤山书院”,并不是蒲江“鹤山书院”,因此,《嘉靖四川总志》有此一误载。此外,是志《邛州·宫室》亦载有“鹤山书台”:“蒲江治西七里,魏了翁世家焉。”(25)此为《(嘉靖)四川总志》沿袭《(正德)四川志》“蒲江鹤山书台”之误,实为邛崃幽居寺“鹤山书台”。

朱伦重修邛崃鹤山书院后73年,明神宗万历癸卯年(1603),邛州鹤山书院再次重建,此事记载于时任邛州知州牛大纬《重建魏鹤山书院并增置校士馆记》,其记完全承袭安磐之误:

魏鹤山先生崛起临卭……尝筑室白鹤山下……理宗皇帝表为鹤山书院,去城五里而近。我明正德间侍御卢公按邛,邛有土主祠,公毁之以祠先生。先生特祠于邛,自公始。始迁鹤山书院于祠右,以便诸生讲习。城西有土司行寓……偿其值以为鹤山书院。其在祠右者,遂名旧书院……万历初年……又改新书院为鹤鸣公馆……况祠缘土主之旧制……仍旧改鹤鸣公馆为鹤山书院……万历癸卯仲冬朔邛州知州琼山牛大纬撰。(26)

1603年,牛大纬再次明确记载了卢雍易土主庙(威显庙)为“鹤山书院”的旧事。同时,牛大纬也记载了自己将邛州“鹤山书院”从威显庙再次易址于土司行寓馆的原因及经过。由此,万历年间邛州“鹤山书院”已再次搬迁至城西土司行寓馆。

六、王圻《重修鹤山旧读书台记》始误常安民“读书之庵”为魏了翁“故读书台”

安磐名邛崃白鹤山幽居寺汪中所建“魏文靖公书台”为“鹤山书台”,遂有“鹤山书院”与“鹤山书台”两名并存且逐渐分离。幽居寺“鹤山书台”认知一经固化,魏了翁遂根植于邛崃白鹤山,便不再为人所怀疑,邛崃白鹤山鹤林寺原有常安民“读书之庵”即容易被嫁接为魏了翁“鹤山书台”。

安磐作记后42年,杨慎作诗后33年,明穆宗隆庆六年(1572),邛州判官王圻奉太守赵方力(字介石)之命,前往邛崃白鹤山重修旧迹,并记其事于《重修鹤山旧读书台记》。王圻既认幽居寺“鹤山书台”为魏了翁读书新台,又误认鹤林寺常安民“读书之庵”为魏了翁读书旧台。经此文字定型,逐渐形成文化集体记忆,魏了翁“鹤山书台”读书旧迹便无缝移接至常安民读书故迹,这正是一例典型的名胜古迹“鸠占鹊巢”的有趣现象。王圻《重修鹤山旧读书台记》载:

鹤山乃邛西之胜境,而魏了翁故读书台又鹤山所重,传为胜事。骚人志士之履斯境也,以台故,辄欲至其处,每至,即惆怅彷徨焉,而鹤山之胜日益著。所谓山川因人而灵,非耶?余以隆庆戊辰牧于邛,辛未年冬始入邛。居三日,太守赵介石君命予为鹤山之觅,竟靡惬所望已。乃由点易洞,经故读书台,访了翁之遗事。览其庙宇,恍然若有所得。则盱衡而叹曰:“古贤人之不偶,殆如此哉!”荒僻杂篠之间,苍苔碧草萎乎其侧。户外双桂葱蒨交敷,若有神护,乃端平间物。而破壁颓垣,仅免风雨,乃踟蹰四顾者久之。归而谋诸太守,亦肃然改容。亟命僧徒鸠工葺之,且戒之曰:“栋宇台砌,多隔两屋,其后为诵读之所,以俟后学之闻风而兴起者。”工始于壬申岁,不一月而告成。或曰神不两栖,迹必寻旧。故台成,新台无作焉。是役也,主之者,太守赵介石君也。同游于斯而相与赞成之者,赵君、胡培斋君、盛心所君,三省古屋也。董其事者,僧正如常、真穹也。大明隆庆六年,岁在壬申夏五月吉旦。任四川邛州判官,前云南道监察御史上海王圻撰。(27)

《重修鹤山旧读书台记》碑石原物现存邛崃鹤林寺了翁祠内。细读碑文“神不两栖,迹必寻旧。故台成,新台无作焉”,结合以上文献,我们不难发现,王圻正是以幽居寺“鹤山书台”为魏了翁读书新台,而误以自己重修的常安民“读书之庵”为魏了翁读书旧台。然此台与魏了翁并无关系,仅就碑文内容而言,其证如下:

其一,“荒僻杂篠之间,苍苔碧草萎乎其侧。户外双桂葱蒨交敷,若有神护”。乱竹杂乱,苍苔碧草,一副破败之境。王圻当时所见荒败的“读书之庵”,距常安民生活之时已有450余年。破屋之外,有桂花树两株,此描写正为今日鹤林寺之“书台桂影”。

其二,“乃端平间物”。宋理宗端平年间(1234—1236),魏了翁并不在邛崃。《宋史纪事本末》载:“端平元年……召……魏了翁直学士院。”(28)《宋史·理宗纪》载:“端平二年……秋七月……庚申,礼部尚书魏了翁上十事。”(29)《宋史·理宗纪》载:“端平二年……十一月乙丑,以……魏了翁同签书枢密院事、督视京湖军马。”(30)《宋史·儒林传》载:“了翁嫌于避事,既五辞弗获,遂受命开府……进封临邛郡开国侯。”(31)此仅表明魏了翁曾受封爵为临邛郡开国侯。魏了翁旋即于十二月前往江淮任职,奏书曰“臣于初二日夜半伏准省札恭奉御笔,令臣督视江淮军马”(32)。《宋史·理宗纪》载:“(端平三年)夏四月……己酉,魏了翁乞归田里,诏不允,以资政殿学士知潭州。”(33)综观之,宋理宗朝端平年间,魏了翁并未去过邛崃,王圻所记两株桂树为端平年间魏了翁旧物,恐怕也难以考证。

因此,根据《宋史》记载,魏了翁并没有在邛崃留下旧迹。此“故读书台”正是魏了翁《卭州白鹤山营造记》所记“远有胡安先生授易之洞,近有常公谏议读书之庵”之常安民“读书之庵”。正是王圻有此误记,后世诸多史志皆言此两株桂树为魏了翁亲植。此外,王圻《登鹤山读书台》诗有“云拥千山归野寺,日照双桂上书台……漫谋端平曾召对,白头空抱济时才”(34),亦正与此记相符。

王圻此一讹误,遂致鹤林寺内读书台的归属争讼480余年,至今尚未平息。邛州牧汪中在邛崃白鹤山幽居寺修建“魏文靖公书台”(1496),距王圻任邛州州牧已有76年。魏了翁其人其事在邛崃多已流传并深植民心。新址修建时久,人们便会逐渐淡忘它的旧址,加之邛崃一直是邛州州治所在地,新旧两种心理认知被逐渐抹除,从而将新址认定为原始旧迹,这也符合认知常理。此一现象,于今犹然。很多旧迹迁于新址,经年累月,便少有人知晓古迹的原初旧址。加之邛崃、蒲江又有同名白鹤山之天造地设的完美条件,此种误识也就顺理成章,王圻正是在这一文化变迁中产生了不自觉的认知讹误。由汪中、杨廷仪、安磐、杨慎所层累叠加生成的讹误,遂致王圻认幽居寺“鹤山书台”为魏了翁读书新台,进而将幽居寺“鹤山书台”之名移花接木至鹤林寺常安民“读书之庵”旧迹,此正是邛崃鹤林寺书台讹误之源。此为追溯邛崃鹤林寺“鹤山书台”讹误之源的第一文献材料。

七、由王圻讹误之源所生一误再误之流

安磐致误后51年,即王圻讹误后9年,万历九年(1581)《四川总志》承《(嘉靖)四川总志》再次编修。与1541年《(嘉靖)四川总志》不同,万历九年《四川总志》卷十六《郡县志·邛州·学校》未载“鹤山书院”,《邛州·宫室》载有“鹤山书台”:“二,一在州治西,知州鞠以正修。一在蒲江治西,魏了翁世家焉。”(35)据此,邛州似乎有两个“鹤山书台”,一在蒲江城西,为魏了翁旧迹,此承《(正德)四川志》“蒲江鹤山书院”之误而来。一在邛州(邛崃)城西,为鞠以正修建。鞠以正,云南楚雄卫举人,万历三年至五年(1575—1577)任邛州知州(36)。据此,似乎鞠以正在王圻重修鹤山旧读书台(1572年)后约3年又修建了“鹤山书台”,事情又增迷雾。其实,鞠以正并不曾修建鹤山书台,而是创建了讲易书院。此事记载于万历六年(1578)王廷节《新建汉儒胡先生讲易书院记》:“今滇楚文谷鞠公守邛,怀吊先贤,咨访风俗,举旷典,兴废坠,不一而足。公余登鹤山书台,游点易洞,荒烟蔓草,惟存石,不欲令胜迹之湮,遂聚材鸠工创建讲易书院,不数月而告成。”(37)据王廷节的记载,鞠以正登白鹤山,通过鹤山书台,游点易洞,见点易洞荒败,遂修“讲易书院”。由此可知,万历九年《四川总志》误载鞠以正修“鹤山书台”,“鹤山书台”本由汪中所建“魏文靖公书台”而来,并经《(正德)四川志》和安磐所定名。

同时,万历九年《四川总志》卷十六《郡县志·邛州·古迹》亦载有“鹤山书台”:“治西七里,魏了翁居此。”(38)《(万历九年)四川总志》为虞怀忠修、郭棐纂。虞怀忠,浙江义乌人,嘉靖五年(1526)进士,万历六年(1578)任四川巡抚。郭棐,广东番禺人,嘉靖进士,万历初以礼部郎中出任四川夔州府知府,旋升四川按察司督学副使。两人虽出任四川,但皆不在蜀地生长,蜀中典故多有误记也在情理之中,此载录即是沿袭《(正德)四川志》和安磐的讹误而来。

万历四十七年(1619)《四川总志·邛州·宫室》亦载有“鹤山书台”二:“一在州治西,知州鞠以正修。一在蒲江治西,魏了翁世家焉。”(39)其《古迹》亦载“鹤山书台”:“治西七里,魏了翁居此。”(40)明显延续了万历九年《四川总志》的成说。

万历九年《四川总志》此一误记,遂将邛崃地方化讹误上升为官方化,自此,讹误便一路畅通,逐渐成为当地文化记忆的主流。现存鹤林寺了翁祠有雍正二年(1724)张纯《重建鹤山书台碑记》石碑一通,其记亦是讹误之再误:“维山有台,维林有鹤。宋时了翁先生西顾,选胜筑室藏修者。”(41)

清代有关邛州的地方志,大多承袭王圻以及万历九年《四川总志》的讹误而来,现胪列如次。

康熙十二年(1673)《(康熙)四川总志·古迹·邛州》载有“鹤山书台”:“治西十里,魏了翁居此。”(42)

康熙三十四年(1695)《(康熙)邛州志·地理志·古迹》载有“鹤山书台”:“州治西七里白鹤山,宋魏了翁世家此山之侧,后因表其地为鹤山书台。今考书台有二,旧台在州西关外鹤林寺,为先生弟兄读书处,先生手植双桂至今犹存。新台在幽居寺,与旧台并立,亦先生读书处,二台境俱优雅,为四时登眺之所,有名公吟咏。”(43)《(康熙)邛州志·建置志·寺观》卷三“鹤林寺”载:“州城西七里,有旧白鹤书台,乃魏鹤山先生读书处。”(44)

雍正六年(1728)《古今图书集成·方舆汇编·职方典·邛州部》载有“鹤林寺”:“在州西七里,旧有白鹤书台,乃魏鹤山读书之所。”(45)又载“鹤山书台”:“在州西七里白鹤山,宋魏了翁兄弟筑室读书于此,后因表其地为鹤山书台,先生手植二株尚存。”(46)

雍正十一年(1733)《(雍正)四川通志·古迹·直隶邛州》载有“鹤山书台”:“在州西白鹤山,宋魏了翁兄弟读书于此,又有鹤山书院。”(47)是书卷二十八《寺观》又载“鹤林寺”:“在城西七里,魏鹤山读书处,诗句犹存。”(48)

乾隆九年(1744)《(康熙)大清一统志·邛州·古迹》载有“鹤山书台”:“在州西白鹤山,宋魏了翁兄弟读书于此,其前有芙蓉洲。”(49)

乾隆四十九年(1784)《(乾隆)钦定大清一统志·邛州·古迹》载有“鹤山书台”:“在州西白鹤山,宋魏了翁兄弟读书于此,其前有芙蓉洲。”(50)

嘉庆二十一年(1816)《(嘉庆)四川通志·舆地志·古迹·邛州直隶州》载有“鹤山书台”和“鹤山书院”。“鹤山书台在州治西白鹤山”“《旧志》宋魏了翁兄弟读书于此,其前有芙蓉洲及手植木樨二株犹存,又有鹤山书院在州治西善政街”(51)。是志《学校志·书院·邛州直隶州》亦误载邛崃“鹤山书院”的来龙去脉:“鹤山书院在邛州治南,旧在城西五里白鹤山下,宋魏了翁讲学地,理宗皇帝表为鹤山书院,魏了翁撰御书跋,历代因之,今为鹤山书台。明正德十三年,巡抚御史卢雍暨知州吴祥建公祠于城西善政街,颜曰鹤山书院讲堂,东曰崇正,西曰企贤,杨廷仪撰记。嘉靖九年署州朱伦重修,安磐撰记,后为巡司行馆移书院于城西土司寓。万历三十二年知州牛大纬通书院行馆为一,重建鹤山书院,容五百人提学,校士驻此,今考棚即其地也。”(52)

嘉庆二十三年(1818)《(嘉庆)邛州直隶州志·方舆志·古迹》载有“鹤山书台”:“州治西七里白鹤山,宋魏了翁兄弟读书于此,其前有芙蓉洲及手植木樨二株。按书台有二,旧台在州西关外鹤林寺,为先生兄弟读书处,先生手植双桂至今犹存。新台在幽居寺,又有鹤山书院在州治西善政街。”(53)是书《营建志·祠祀》载有“鹤林寺”:“在州西七里,汉建,明天顺六年僧心昱重修,有旧白鹤书台,乃魏文靖公读书处,地最清雅,多名人游赏,题咏犹存,详古迹。”(54)

道光二十二年(1842)《(嘉庆)大清一统志·邛州直隶州·古迹》载有“鹤山书屋”:“在州西白鹤山。宋魏了翁兄弟读书于此,其前有芙蓉洲。”(55)

民国十一年(1922)《(民国)邛崃县志·山水志》载“鹤林寺之左有幽居寺,旧志建于汉,盛于唐宋,亦未详也。据《鹤山文集》,文靖先庐枕山与古白鹤岗阜属连,嘉定三年,卜室贮书,得十万卷,鹤山书院落成……是书院必在幽居寺山下……明人想象而为书台耳。书台有元时碑、明初碑,鹤林幽居皆佛庙。”(56)讹误亦承安磐而来。

八、王圻讹误后坚持历史真相的考辨

王圻《重修鹤山旧读书台记》讹说虽极易惑人耳目,但仍有饱学之士并未人云亦云、随声附和。

曹学佺(1574—1646)于万历三十七年(1609)至万历四十一年(1613)任职于四川,距王圻任邛州判官41年。曹学佺《蜀中名胜记》专记各地山水名胜、文物古迹,向称完备谨严。然《蜀中名胜记》邛州“鹤山”并未载有魏了翁“鹤山书台”以及“鹤山书院”,所记依据魏了翁《卭州白鹤山营造记》载有常安民“读书之庵”(57)。

民国十一年(1922)宁缃总纂《(民国)邛崃县志》曾就此一讹误有过辨析,是书载有“魏文靖公书台”和“常谏议书台”。“常谏议书台”“在治西七里白鹤山鹤林寺,肖像泥塑,系是长髯、高山冠与介导红袍,而又盖玄端手执如意。宋无此制,从前书台肖像系是台谏仪服。光绪中年,展宽台址,而误为魏文靖者,由明隆庆壬申年州判王圻一诗一记也。案王圻字元翰,上海人。谪邛州判官时,学问不及,梅花源以后,清初戚延裔修志时,遂两归鹤山而存疑也。常谏议,熙宁进士,政和末卒,见于世者五十余年,入党籍后,流落者二十年,后人悲其遇,于鹤林寺书台肖像以安之,礼也。肖像应服宋朝台谏仪服。”(58)由此可知,宁缃亦明确判定王圻《重修鹤山旧读书台记》误认常安民读书旧迹为魏了翁故读书台的历史根源。

1983年《邛崃县文物志》亦载:“读书台在鹤林寺大雄宝殿后面……案常谏议名安民……后人为了纪念他,于鹤林寺后面修建常公谏议读书台。”(59)

2011年《邛崃市志》(1986~2005)亦载鹤林寺读书台:“宋代常安民的读书台(后人误认为是魏了翁读书台)。”(60)

2021年《邛崃文物图志》亦有辨证:“了翁祠原为宋代邛州人常安民的读书台,明隆庆六年邛州判官王圻游此,误作‘魏文靖(了翁)读书台’。”(61)

结语

邛崃鹤林寺“书台桂影”之“书台”是常安民“读书之庵”旧迹还是魏了翁“故读书台”,此一问题之所以令邛崃士人纷争不断,其原因亦为多重。若不一一剥离源头原始因缘,此一争论就无法从根本上消弭。综合以上所论,现列表并陈述如下。

其一,邛崃和蒲江自古皆有白鹤山,想必这一带山川盛产白鹤,因此当地人以白鹤名山就不足为奇,名山县(今雅安市名山区)也有白鹤山,大邑亦有鹤鸣山。同有白鹤山,魏了翁又自号“鹤山”,蒲江、邛崃两地因鹤山之名产生淆乱即在情理之中。

其二,常安民和魏了翁,同为邛州(下辖邛崃、蒲江)杰出人物,皆与白鹤山有紧密关联。监察御史常安民(1049—1118)曾在邛崃白鹤山筑庵苦读,此事为111年之后魏了翁《书鹤山书院始末》(1229年)所确切记载,魏了翁和常安民又发生着如此密切的隔代牵连,这更容易让后世产生认知混乱。魏了翁曾在蒲江白鹤山亲自营建“鹤山书院”,守父丧的同时,筑室授徒,影响深远。在教育和学术界,魏了翁后来居上,其影响远超常安民,这也是后来邛崃士人多有追认魏了翁旧迹的文化动因。

其三,由于历史上邛州州府所在地长期在临邛(邛崃),魏了翁在蒲江亲建的“鹤山书院”长久失修,更由于邛州州府地方官崇尚儒学的意愿和需求,在魏了翁于蒲江创建鹤山书院后286年,邛州牧汪中于1496年曾在邛崃白鹤山幽居寺修建“魏文靖公书台”,此为邛崃有关魏了翁故迹的第一案例,也正是邛崃“鹤山书台”最为原始的本源史实。汪中在邛崃白鹤山幽居寺建“魏文靖公书台”后22年,明武宗正德十三年(1518),四川按察使熊相纂修《(正德)四川志》将幽居寺汪中所建“魏文靖公书台”误载为“蒲江鹤山书台”,遂致后世邛崃、蒲江两地“鹤山书台”纠缠不清。

其四,汪中异地修建纪念性质的魏了翁读书台后22年,邛州太守吴祥遵巡抚卢雍许可,曾将蒲江鹤山书院迁移至邛崃土主庙威显庙,并名之“鹤山书院”,此事经过记载于1518年杨廷仪《邛州鹤山书院碑记》。此一故迹迁址,为邛崃“鹤山书院”第一案例,成为追溯邛崃“鹤山书院”的原始关键节点文献材料。

其五,太守吴祥迁址蒲江鹤山书院于邛崃威显庙后12年,邛崃“鹤山书院”在侍郎邱道隆和摄篆者经宪朱伦的主持下再次重修,1530年安磐《重修鹤山书院碑记》详细记载其事始末。安磐碑记始误邛崃白鹤山幽居寺“魏文靖公书台”为魏了翁自筑“鹤山书院”故地,并以“鹤山书台”名“魏文靖公书台”。安磐所定型之“鹤山书台”一名,为9年后(1539年)杨慎游幽居寺所写《过鹤山书台,点易洞古刻琳琅,僧人苦观者之扰,加以斧凿,感而赋之》认同,亦为73年后(1603年)牛大纬《重建鹤山书院增置校士馆记》所承。从此,两名并存于邛崃,淆乱由是而生。此时,“鹤山书院”与“鹤山书台”尚为异名同指,同一指代共同指向魏了翁讲学故迹。但是,“鹤山书台”极易与邛崃白鹤山鹤林寺之常安民旧读书台产生联想,联想一旦产生,讹误就会生成。此为邛崃“鹤山书台”第一案例,也正是后世“鹤山书台”争讼不断的直接导因。

其六,讹误一旦产生,第二乃至多重讹误即会接踵而至。安磐之后42年,1572年邛州判官王圻有感邛崃白鹤山常安民“读书之庵”破败凋零,遂予以重新修整,并将其事完整记载于《重修鹤山旧读书台记》,并赋诗《登鹤山读书台》。王圻此记认幽居寺“鹤山书台”为魏了翁读书新台,而误认鹤林寺常安民读书旧迹为魏了翁读书旧台,由此将“鹤山书台”之名移花接木于常安民“读书之庵”旧迹,从而坐实为魏了翁读书台。经此文字定型,加以双重含义“鹤山”之名(既指白鹤山,又指魏了翁的号)天衣无缝的嫁接,讹误便牢不可破,成为认知主流。此时,邛崃“鹤山书院”与“鹤山书台”已是异名异指,完全是两个不同的旧迹,一为魏了翁教学之院,一为魏了翁读书之台。此一名称分离,从而烙印于人们的记忆深层,经久弥坚,此正符合个体记忆经集体记忆上升到文化记忆的典型范式。此为邛崃鹤林寺“鹤山书台”讹误的第一案例,也正是后世鹤林寺“鹤山书台”争讼不休的直接成因。

其七,由熊相、安磐、杨慎特别是王圻所生成的文献讹误之源,滋生了480余年的讹误之流,后世海量的方志文献不断湮没真相,遂致历史迷雾难以廓清。安磐后51年、王圻后9年,1581年万历九年《四川总志》承袭了邛崃地方性讹误,遂致讹误上升到更大范围的中央官方,并直接影响清代有关四川的大量地方志的误记,以讹传讹,一误再误而至于今,这为后世坚持王圻等人讹误之说客观上提供了大量可资参证的所谓官方权威文献记载。这正是后世邛崃“鹤山书院”“鹤山书台”“常安民书台”难以说清的复杂历史文献原因。

(此文原载《四川师范大学学报》2023年第6期)

注释:

①脱脱等《宋史·常安民传》,第10988-10992页,中华书局1977年版。

②参见:高文、丁祖春等《四川历史人物名胜词典》,第140页,四川人民出版社1989年版;何介福《巴蜀史》,第287页,西南交通大学出版社2009年版;陈谷嘉、邓洪波《中国书院史资料》上册,第175页,浙江教育出版社1998年版;胡昭曦《四川书院史》,第93页,四川大学出版社2006年版;李忠仁《鹤山书院考》,《蜀学》(第六辑),第207-216页,巴蜀书社2011年版,

③魏了翁《邛州白鹤山营造记》,《鹤山先生大全文集》,《四部丛刊初编(集部)》第265册,第428-429页,上海商务印书馆1936年缩印宋刊本。按:“隋庙”当为“隋唐”之误。

⑤曹学佺著、刘知渐点校《蜀中名胜记》,第199页,重庆出版社1984年版。

⑦魏了翁《书鹤山书院始末》,《鹤山先生大全文集》,《四部丛刊初编(集部)》第264册,第349页。

⑨脱脱等《宋史·儒林七·魏了翁》,第12965页。

⑩魏了翁《赠王彦正》,《鹤山先生大全文集》,《四部丛刊初编(集部)》第267册,第775页。

(11)戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志》,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第763册,第379页,天津古籍出版社2016年版。

(12)刘夐修、宁缃纂《(民国)邛崃县志》,《中国地方志集成·四川府县志辑(新编)》第12册,第470页,巴蜀书社2017年版。

(13)刘夐修、宁缃纂《(民国)邛崃县志》,《中国地方志集成·四川府县志辑(新编)》第12册,第490-491页。

(14)祝穆撰、祝洙增订、施和金点校《方舆胜览》,第995页,中华书局2003年版。

(15)熊相《(正德)四川志》,《四川大学图书馆藏珍稀四川地方志丛刊续编》,第1351页,四川大学出版社2014年版。

(16)杨廷仪《鹤山书院碑记》,戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志·艺文志·记》,康熙三十四年刻本,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第764册,第121—128页。

(17)卢雍,字师邵。杨廷仪《邛州鹤山书院碑记》误为“师却”。

(18)戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志》,康熙三十四年刻本,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第763册,第297页。

(19)黄廷桂修、张晋生纂《(雍正)四川通志》,《景印文渊阁四库全书》第559册,第222页,台湾商务印书馆1986年版。

(20)安磐《重修鹤山书院碑记》,戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志·艺文志·记》,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第764册,第128-130页。

(21)张廷玉《明史·列传第八十·安磐》,第5091页,中华书局1974年版。

(22)王文才《杨慎学谱》,第62页,四川人民出版社2018年版。

(23)杜应芳、胡承诏《补续全蜀艺文志》,《续修四库全书》第1677册,第120页,上海古籍出版社2002年版。

(24)刘大谟、杨慎《(嘉靖)四川总志》,《北京图书馆古籍珍本丛刊(史部)》第42册,第262页,书目文献出版社1996年影印明嘉靖刻本。

(25)刘大谟、杨慎《(嘉靖)四川总志》,《北京图书馆古籍珍本丛刊(史部)》第42册,第263页。

(26)牛大纬《重建魏鹤山书院并增置校士馆记》,戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志》,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第764册,第132-137页。

(27)王圻《重修鹤山旧读书台记》,邛崃鹤林寺了翁祠现存石碑。

(28)陈邦瞻《宋史纪事本末》,第1062页,中华书局2015年版。

(29)脱脱等《宋史·理宗纪》,第807-808页。

(30)脱脱等《宋史·理宗纪》,第807-809页。

(31)脱脱等《宋史·儒林七·魏了翁》,第12970页。

(32)魏了翁《奏两府所辟官署载日供职》,《鹤山先生大全文集》,《四部丛刊初编(集部)》第264册,第243页。

(33)脱脱等《宋史·理宗纪》,第810页。

(34)王圻《王侍御类稿》,《四库全书存目丛书(集部)》第140册,第462页,齐鲁书社1997年版。

(35)虞怀忠修、郭棐纂《(万历九年)四川总志》,《四库全书存目丛书(史部)》第199册,第571页,齐鲁书社1996年版。

(36)戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志》,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第763册,第381页。

(37)王廷节《新建汉儒胡先生讲易书院记》,《(嘉庆)邛州直隶州志·艺文志》,《中国地方志集成四川府县志辑(新编)》第12册,第360页。

(38)虞怀忠修、郭棐纂《(万历九年)四川总志》,《四库全书存目丛书(史部)》第199册,第572页。

(39)吴之皞修、杜应芳纂《(万历四十七年)四川总志》,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第356册, 第576页,国家图书馆出版社2013年版。

(40)吴之皞修、杜应芳纂《(万历四十七年)四川总志》,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第356册,577页。

(41)张纯《重建鹤山书台碑记》,邛崃鹤林寺了翁祠现存石碑。

(42)蔡毓荣等《(康熙)四川总志》卷二十二,康熙十二年(1673)刻本。

(43)戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志》,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第763册,第265页。

(44)戚延裔修、王前驱纂《(康熙)邛州志》,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》第763册,第301页。

(45)陈梦雷《古今图书集成》第111册,第50页,中华书局1934年影印版。

(46)陈梦雷《古今图书集成》第111册,第52页。

(47)黄廷桂修、张晋生纂《(雍正)四川通志》,《景印文渊阁四库全书》第560册,第505-506页。

(48)黄廷桂修、张晋生纂《(雍正)四川通志》,《景印文渊阁四库全书》第560册,第570页。

(49)蒋廷锡《(康熙)大清一统志》卷二百五十,清乾隆九年(1744)武英殿刻本。

(50)和珅《(乾隆)钦定大清一统志》,《景印文渊阁四库全书》第481册,第360页。

(51)常明修、杨芳灿等纂《(嘉庆)四川通志》卷五十六,清嘉庆二十一年(1816)木刻本。

(52)常明修、杨芳灿等纂《(嘉庆)四川通志》卷七十九。

(53)吴巩修、王来遴纂《(嘉庆)邛州直隶州志》,《中国地方志集成四川府县志辑(新编)》第12册,第40页。

(54)吴巩修、王来遴纂《(嘉庆)邛州直隶州志》,《中国地方志集成四川府县志辑(新编)》第12册,第100页。

(55)穆彰阿、潘锡恩《(嘉庆)大清一统志》,《续修四库全书》第621册,第571页。

(56)刘夐修、宁缃纂《(民国)邛崃县志》,《中国地方志集成·四川府县志辑(新编)》第12册,第501页。

(57)曹学佺《蜀中名胜记》,第199页。

(58)刘夐修、宁缃纂《(民国)邛崃县志》,《中国地方志集成·四川府县志辑(新编)》第12册,第491页。

(59)邛崃县编志领导小组《邛崃县文物志》,第39页,四川省邛崃县文管所1983年版。

(60)《邛崃市志》编纂委员会编《邛崃市志》(1986—2005),第437页,方志出版社2011年版。

(61)成都市地方志编纂委员会办公室、邛崃市地方志编纂委员会办公室、邛崃市文物保护中心《邛崃文物图志·不可移动文物》,第314页,四川大学出版社2021年版。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:汤 洪(博士,四川师范大学教授,博士生导师,四川师范大学巴蜀文化研究中心常务副主任,四川省社会科学重点研究基地巴蜀文化与教育研究中心主任、国际中文教育学院院长。在《文学评论》《光明日报》等报刊发表学术论文60余篇,在中华书局出版《屈辞域外地名与外来文化》《古代巴蜀与南亚的文化互动和融合》等学术专著3部。主持国家社科基金重点项目、教育部人文社科基地重大项目。获四川省社会科学优秀成果二等奖、三等奖和四川省第八届高等教育教学成果奖二等奖)

张以品(重庆三峡学院文学院教师)