【历史文化】揭秘“蜀中之蜀”(下):诗藏玄机||杨虎

揭秘“蜀中之蜀”

杨 虎

文脉蜀州之蜀中之蜀(下):诗藏玄机

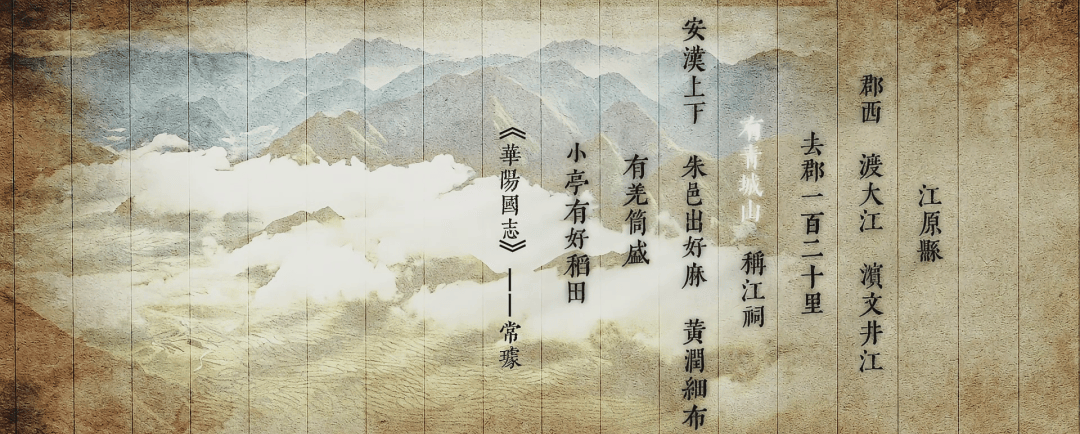

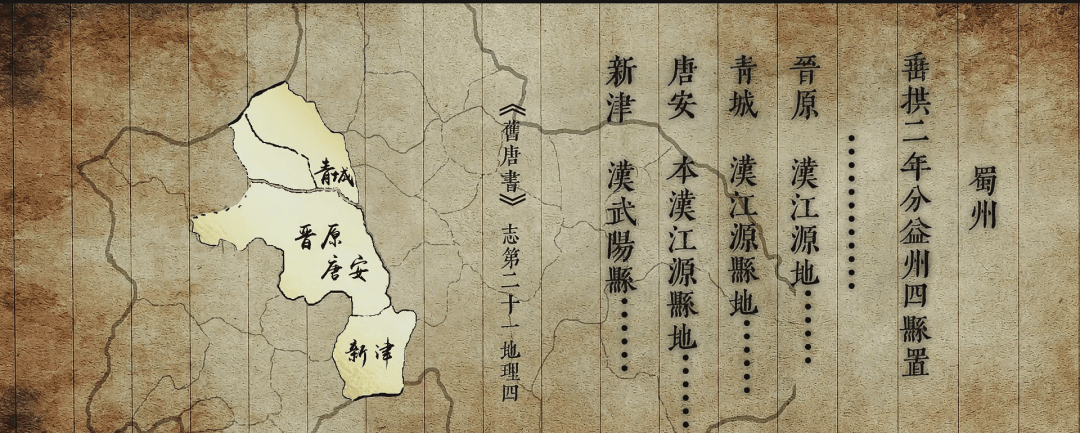

崇州有幸,从江原县到蜀州,再到蜀中之蜀,众多的文化名人以接力棒的形式,为她一遍一遍地进行了浓墨重彩的书写:首先,这片土地上出现了一个名叫常璩的人,在他的笔下,江原县的地理、风物在1600多年后依然在我们眼前鲜活呈现:“江原县,郡西,渡大江,滨文井江。去郡一百二十里。有青城山,称江祠。安汉上下、朱邑出好麻,有羌筒盛。小亭有好稻田。东方常氏为大姓。文井江有常氏堤三十里。上有天马祠。”

就在这种文化原创力的爆发期之中,终于有人撩起了蜀州的面纱,将目光投向了这里。随之,古蜀州的名字被传唱开来。

这个人叫王勃。

公元670年左右,年仅二十岁的王勃写下了这首《送杜少府之任蜀州》,全诗四行,五十字,无尽的意味让古蜀州登上了中华文学史,就此声名初露:

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

王勃后来渡海时溺水而亡,只活了短短的二十六岁。他同时代的所谓“初唐四杰”中,卢照邻不堪病痛折磨,投水自尽;骆宾王参与徐敬业起兵讨伐武则天,兵败后下落不明;杨炯虽得善终,却也屡遭贬斥,一生坎坷。

王勃当年创作这首诗时,只是站在遥远的京城长安遥望蜀州一带而已。那时候的蜀州在生活在长安城里的人们看来,可能仅仅只是一块生存条件恶劣的边陲之地。历史在这里又一次显示了它那强大的偶然性,假如王勃那位姓杜的朋友不是到蜀州做官,那么,蜀州之名很可能就已经被其他的什么州等地名代替了。

从诗的内容来看,蜀州的风貌一无所现。在这里,蜀州并不是诗人的吟咏对象。她的自然风光、人文风景、民俗风情等,还没有成为文艺创作中的审美对象,没有获得自己独立的生命力。

王勃将蜀州的面纱轻轻撩起又放下了。唐朝初年的蜀州,还在静静等待着她的知音。

王勃之后又过了一些年,裴迪来了,高适来了。然后,伟大的杜甫来了。

他们的到来,与一座叫罨画池的园林有关。

中国传统的文艺创作,如诗、词、歌、赋等,十分重视对人文景观的解读。究其原因,乃是因为人文景观蕴含了大量的历史信息和文化信息。创作者们面对着的,不仅仅是一座建筑,而是朝代兴衰、人世沧桑,是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,是“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,更是“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,那种个人对历史无法言说的沉重思考,那种生命对时空无法逾越的悲叹之情,都被托付给了对一个园、一条巷、一座庙、一处宫殿甚至一座城的抒写之中。

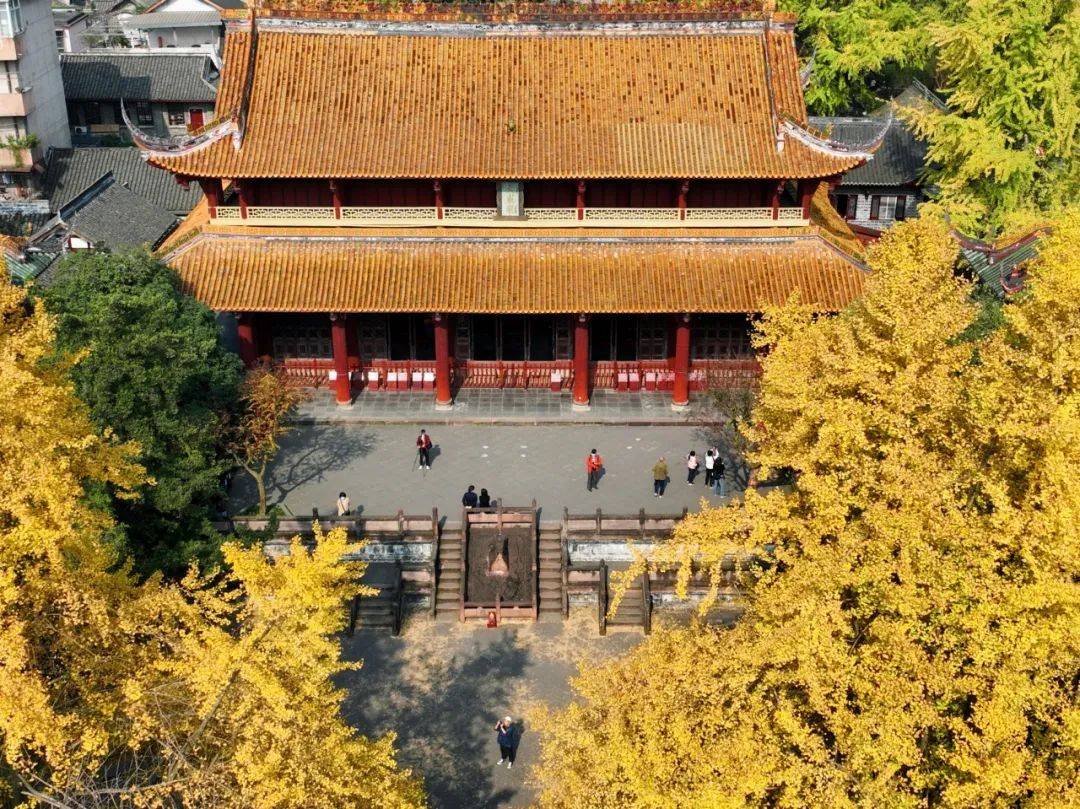

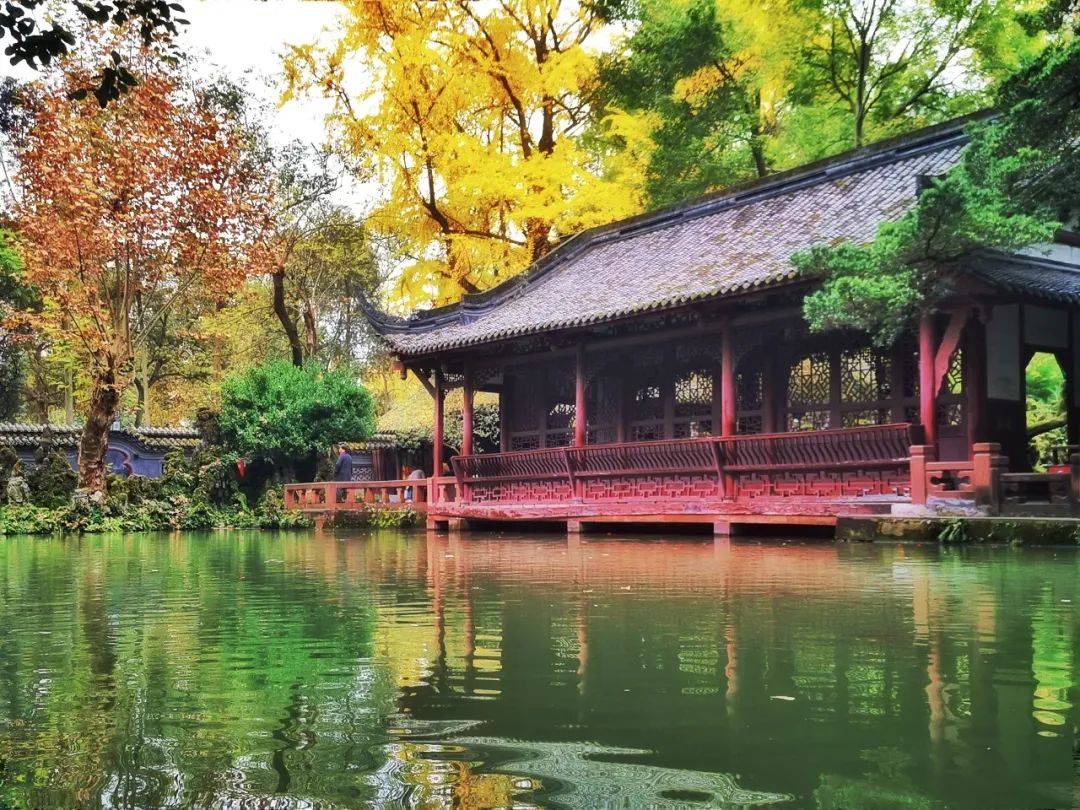

这种抒写又被叠加在了人文景观之中,成为了它自身的一部分。罨画池就是如此,作为蜀州最知名的人文建筑,它的身上,各种诗情并存,构成了蜀州丰厚的历史文化遗产。

今天的罨画池已被辟为博物馆。而唐时期的罨画池乃是地方官们待客的后花园,其景色以梅花和菱花烟柳为胜,被誉为蜀州胜景。王维的终生好友、善写山水田园诗的裴迪任蜀州刺史任上时,有一年恰逢罨画池东亭梅花盛开,便邀请杜甫登临观赏。杜甫虽无法前来,但写下了《和裴迪登临蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄》一诗,表达了内心“东阁官梅动诗兴”的喜悦之情:

东阁官梅动诗兴, 还如何逊在扬州。

此时对雪遥相忆, 送客逢春可自由?

幸不折来伤岁暮, 若为看去乱乡愁。

江边一树垂垂发, 朝夕催人自白头。

这应该是古蜀州文化史上最为光彩丛生的一刻。因了杜甫诗情的点染,蜀州得以沐浴了“诗圣”的光辉。自唐以后的一千多年间,准确地说,自人间再也见不到杜甫的身影之后,杜诗的光辉便一直照耀和哺育着中华文明。他用自己历经坎坷的一生写下的那些典雅朴质、正气浩荡、悲天悯人的诗歌展示了儒家文化的最高之境,与韩愈的文章、颜真卿的楷书一起,形成了中国传统文化的三座高峰。

和王勃只轻轻撩起蜀州的面纱不同,在杜甫笔下,蜀州的景与物已经成了自己情怀寄托的对象。这是蜀州的景物第一次被一位伟大的诗人吟诵,在诗中,杜甫将景与情有机地交融在一起,蜀州东亭的朵朵梅花就此获得了永恒的文化生命。

然而成就了杜甫的还是成都的草堂。蜀州在杜甫的文化生命中,只扮演了一次被采风的角色。

养在深闺人渐识的蜀州,依然还在苦苦地等候着与她心灵呼应、身心交融的那位知音。

这一天终于到来了。

这应该是中国文化史、诗歌史上最动人的相遇,注定流芳千古。在漫长的历史长河中,能与之媲美的,仅仅只有王维与辋川的相守、苏轼与黄州的相知、林逋与西湖的相恋等为数不多的例子。

它已经超越了一个人爱上一座城的狭小情怀,而是一座城温暖一个人。是一座城与一个人的相互映照、相得益彰。

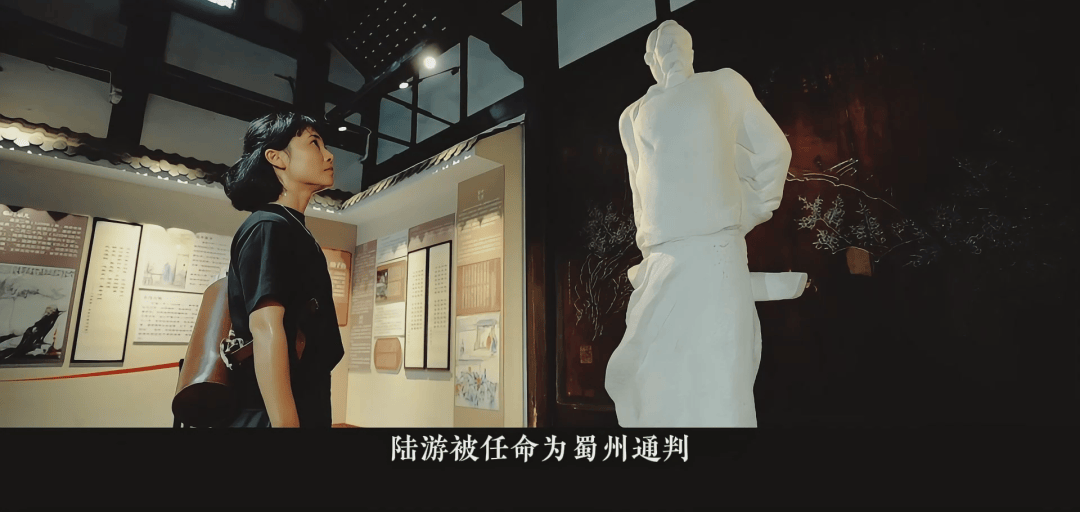

公元1173年,也就是南宋孝宗乾道9年,陆游被任命为蜀州通判,相当于副州官,不久,他又被调到嘉州(今四川乐山),当年年底又回到了蜀州,住进了杜甫曾游历过的罨画池。

这一年,陆游已经整整50岁了。

这一年,距离靖康之变、北宋灭亡已经整整46年了。

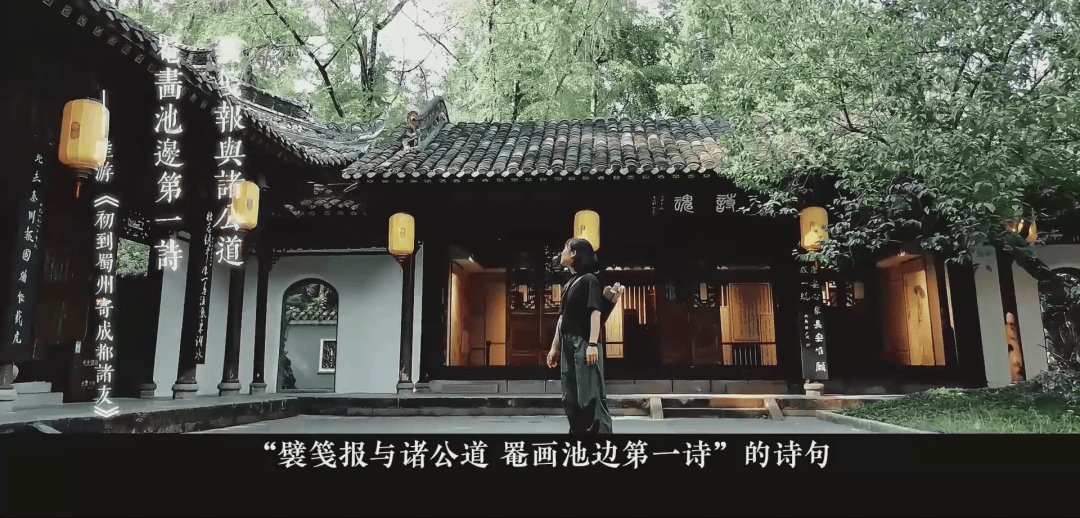

从四岁的孩童到知天命的半百之人,忧国忧民的陆游多年来疾呼收复失地,却一直报国无门,满怀郁愤。初到蜀州,刚安顿下来,看着眼前满池的秋水,他便写下了感人肺腑的诗句:

流落天涯鬓欲丝,年来用短始能奇。

无才籍作长闲地,有凭留作剧饮资。

万里不通亲洛林,一春最负牡丹时。

襞笺报与诸公道,罨画池边第一诗。

——《初至蜀州寄成都诸友》

然而,蜀州美丽的风物很快就给予了他极大的安慰,将他从愁苦之中解脱了出来:东阁红梅的幽香扑鼻;唐安道上三千官柳的妩媚堆烟;罨画池边的曲径通幽;城东百亩东湖的水势豪盛,烟波浩渺,鱼鸟相戏……蜀州独有的风物,在陆游笔下开始获得了自己独立的、美的文化生命:

他带着儿子,缓步在东湖的放怀亭上:

凭栏投饭观鱼队,挟弹惊鸦护雀雏。

俗态似看花烂漫,病身能斗竹清癯。

——《暮春》

他带着家人,在罨画池边钓鱼捕蝶、饮酒赋诗:

罨画池边小钓矶,垂竿几度到斜晖。

青苹叶动知鱼过,朱阁帘开看燕归。

——《秋日怀东湖》

在城里累了,他就走出城去,一个人与山、河流、寺庙、树木等默默相对,将蜀州的自然风貌变成自己审美移情的对象,因景生情,以情入景,安慰自己那颗疲惫不堪的心灵。

在蜀州化成院(今街子镇大明寺)附近,他看见了满山的古柏森森:

缘坡忽入谷,蜒蜿苍龙蟠。

——《化成院》

他久久注视着庙里的古塔、凌空笔立的双楠,神思飞逸:

孤塔插空起,双楠当夏寒。

飞屐到上方,渐觉所见宽。

——《化成院》

他讥讽庙里的和尚长了一双势利眼,一边写,一边抿嘴暗笑:

肥僧大腰腹,呀喘趋迎官,

走疾不得语,坐定汗未乾。

——《化成院》

1174年7月,蜀州久雨,文井江江水泛滥,冲毁大量房舍田畴。望着满河漂着的房料、牲畜和禾苗,陆游愁肠百转,一杯苦酒下肚,他挥笔疾书,尽情抒发自己的愤懑:

茅屋秋雨漏,福坡春水涂。

长歌倾浊酒,举世不知心。

——《古意》

这年8月27日,陆游在西湖塘参加了一年一度的阅兵。晚上,他阅兵回来,望着墙上张贴的地图,想起被金人蹂躏的三秦父老,义愤填膺,奋笔写下了《观长安城图》一诗:

许国虽坚鬓已斑,山南经岁望南山。

横戈战马嗟心在,穿堑环城笑虏孱。

日暮风烟船陇上,秋高刁斗落人间。

三秦父老应惆怅,不见王师出散关。

公元1174年10月,陆游被调到了荣州(今四川荣县)去摄理州事。他虽然前后在蜀州只呆了一年多时间,却与蜀州的山山水水身心交融,在他的笔下,蜀州的山水才真正获得了文化意义上的生命,散发出了恒久的人文之美。

当初那个宛如青涩少女的蜀州,在以陆游为代表的唐风宋韵文化点染下,终于出落成了一位气质优雅、高贵大方的大家闺秀,成就了自己“蜀中之蜀”的独特韵味。

来源:今日崇州

作者:杨 虎

用户登录

还没有账号?

立即注册