【历史文化】诡异的马湖‖周伦斌

诡异的马湖

周伦斌

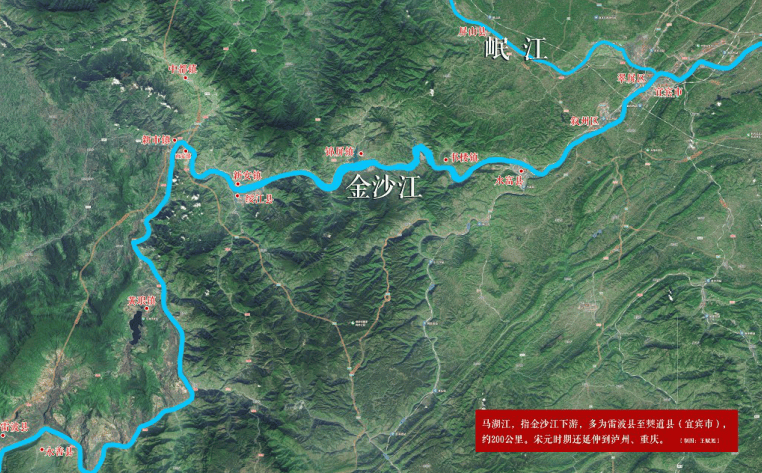

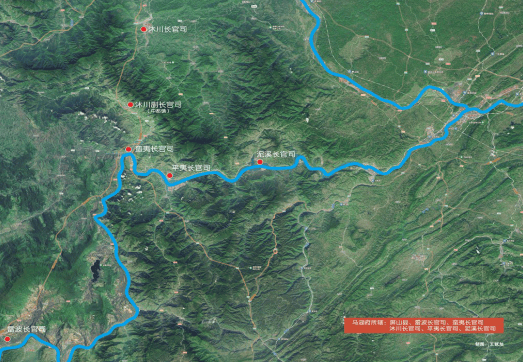

金江愈高天愈远,马湖深处有人家。金沙江下游(与美姑河汇合处起至四川宜宾一段)又称马湖江,这是一个极为特殊的区域。与马湖相关联的名称有马湖蛮、马湖县、马湖部、马湖路、马湖府以及堂琅县、潜街县等。

马湖既是地理方位概念,又是民族融合走廊,还是行政管理区划、边贸通道、军事要道。南下的蜀人,溯江而上的巴人,西南的僚人、僰人、叟人及汉人等民族杂居这里。自古以来,西南夷进入四川腹地就三条路:宋人张无尽《沐川寨记》载:“南蛮东北接境,常挟吐蕃为中国患。盖其路一出大渡河,一出沐川源,一出马湖江。”即是说,一路沿安宁河,经大渡河北上;一路通过沐源川道东北上;再一路经马湖江转岷江北上。后两路都在马湖一带,而唯一一次“唐晚期咸通十年(869年),南诏军数万人北侵,再大渡河城受阻,转而分军伐木开道,逾雪坡,奄至沐源川。掠过嘉州,攻占成都28天”,进入四川盆地的军事行动就是因突破沐源川道而得逞。三国蜀汉诸葛亮南征,走的就是马湖江水路。可见,马湖地区在历史上的重要性。

马湖,位于今凉山彝族自治州雷波县黄琅镇与马湖乡之间的一个天然湖泊,又名“龙马湖”。马湖因龙马得名,据雷波县志记载:昔人牝马系湖岩,湖中出龙与交,后产异马,因得名马湖;又以湖中有龙,又称龙湖、龙马湖。《雷波厅志》载:“马湖龙马说,亦实有之。同治元年(1862年)五月初五日,海中有马游西山,白色,腹下有鳞,精彩照耀。居民集视逾时,仍没入海”。东晋常璩《华阳国志·蜀志》:“卑水县(今美姑县、马边县)去郡三百里,水流通马湖。”明《永乐大典》卷二二六七引《元一统志》记载:湖在山顶,其山南。明曹学佺《蜀中名胜记》(叙州府)曰:“龙湖,去郡三百里许,四围皆峻崖,长二十里,广七里,中有堆如螺髻,去大江二里,其水与江同消长,日夕做潮,相传有龙马见于此。”

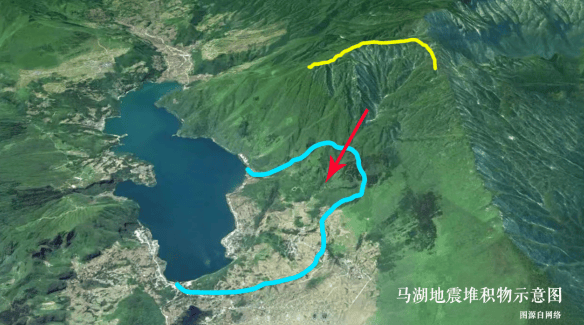

马湖的形成,研究者有多种方法:或称第四纪冰川消融,冰碛堆积成堤,潴水成湖,属冰川堰塞湖,或称岩溶塌陷形成;或称构造断裂形成盆地,积水成湖;或称构造——岩溶共同作用形成。四川省地矿局区域地质调查队生态环境旅游资源调查所研究认为,马湖成因为构造地震堰塞湖。据《雷波县志》载,马湖湖水潜流入金沙江。《宋史》卷39《宁宗志》中记载到,“甲子(3月30日),又震。马湖夷界山崩八十里,江水不通。”马湖是与邛海、泸沽湖齐名的四川第三大天然湖泊,属高原大型天然深水湖泊,水域面积7.5平方公里。海拔1113米,平均水深70余米,最深处180米。据最新探测最深处可能超过200米,蓄水4.81亿立方米。

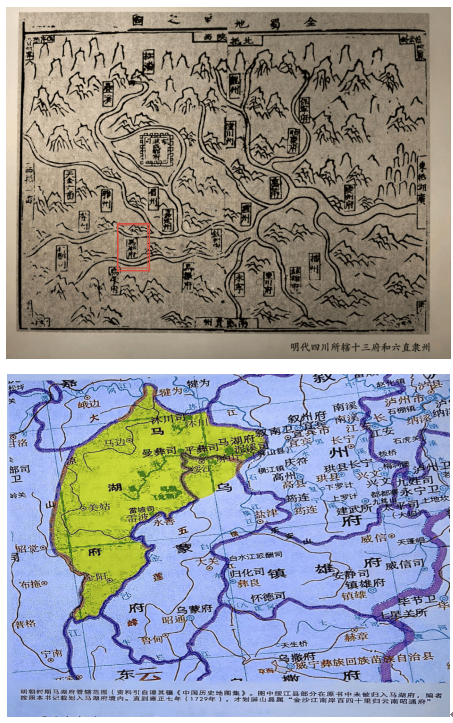

马湖在地理学上被称为“马湖现象”,在今天的全国行政区划图上,我们看不到这一湖泊。但元代朱思本(1273—1333年)虽然没有来四川考察,却在其著作《舆地图》中把“星宿海”标注为黄河的源头、“马湖”标注为长江的源头。明朝罗洪先继承了这一思想,在以《舆地图》为蓝本的《广舆图》中,尽管还因囿于“岷山导江”的旧说,图中仍将岷江标为长江的正源,但都不自觉地采用硕大的马湖指代与卡日曲河源遥相呼应的长江江源——金沙江(《杨子器跋舆地图》甚至出现了“大江源”在岷江,“江源”标记在金沙江)。这也为明末徐霞客直接确定金沙江为长江的正源提供了基础。通过对历史时期马湖水域面积变化的地理考察,从历史文献、实地考察与古地图的相互证实中,发现以“马湖”指代“马湖江”是史籍中常见的记载。关于马湖与马湖江的关系,学者覃影称为“地图上的马湖现象”。

马湖蛮,古族名,叙州三路蛮之一,亦称“马湖夷”“董蛮”,居马湖江右,本僰侯国,在今云南绥江、四川宜宾以西地区,约在今四川省雷波、屏山、马边、峨边一带。“马湖蛮”可能来自古蜀族、巴族、僰人、僚人,后融入彝族、汉族,这些古老民族曾对上述地区的开发作出过突出贡献。

自汉至明,马湖地区与中央政权的关联逐步加深;明末清初改土归流,“马湖蛮”地区土司制度逐渐消亡,借土司之名而仅存的少数民族痕迹也逐渐消失。据史料记载:此地早期历史上属于“邛之卤”的活动区域。春秋战国,属古僰国。秦代时期属蜀郡僰道,西汉时期属益州犍为南部都尉,东汉时期属益州朱提郡,东晋时期属宁州朱提郡,南北朝时期属朱提安上郡。唐属驯、骋、浪、商四羁縻州地,隶属于戎州都督府。宋代叙州被列为“上州”,辖宜宾、南溪、宣化、庆符4县及羁縻州30个,“控扼石门、马湖诸蛮,号为重地”,《元史·地理志三》载马湖部“宋时蛮主屯湖内”,开始受到汉文化的影响。宋开宝七年(974年),德化将军董舂惜贡马2匹,自称“马湖路三十七部落都王子”,诏书嘉纳之。太平兴国(976—984年)中,始与宋官府互市,用名马、大木板换盐、茶、布、绸。《元史·地理志三》载,马湖部“宋时蛮主屯湖内”。明《永乐大典》卷二二六七引《元·统一志》也记载:“湖在山顶,其山南(离)江二十里,周围四十里,高二百余丈。湖长二十里,广七里有余,中有土山(今名金龟岛),可居四百余人。”“马湖蛮”作为民族部落的名称,始见于唐,以后宋、元、明、清时期史不绝书。

“马湖蛮”大姓夷氏、安氏、文氏,均系古蜀鱼凫和秦国安氏后裔,秦、汉、唐、宋相沿。古蜀族则聚居在今屏山县中部(古名沐道、沐源、夷都)以至沐川、马边甚至峨边一带。从汉代开始,原僰道县安氏,自进入屏山以后,依仗其较为强大的武装力量,又凭借雷、马、屏、沐地区较为封闭的自然地理环境,形成一支相对独立的武装力量,长期控制这一区域。东晋以后,安氏集团与以夷都为中心的土著民族夷氏结盟,联合统治今屏山、沐川、马边、雷波四县及宜宾县西北地区。这两大部族,长期保持与中央王朝的从属关系,向朝廷纳贡,并接受中央王朝的各种封赠。明末清初,随着中央政府在“马湖蛮”地区进行改土归流,安氏避入凉山地区,完全融入当地彝族。其余文氏、夷氏、王氏、杨氏这些原“马湖蛮”的大姓,则完全融入汉族当中。至于今天居住在屏山县西部屏边、清平两个彝族自治乡境内的彝族,则系民国时期特别是新中国成立后从凉山地区陆续迁徙而来,非“马湖蛮”的直接后裔。

堂琅县,马湖地域,历史悠久,古为西南夷地之一部分,摩侯国境地,后为雷波县政治文化中心。西汉建元六年(公元前135年),武帝刘彻遣唐蒙发巴蜀兵通西南夷,置犍为、胖舸、越岭、益州4郡,于雷波境内黄螂(黄琅镇境内)置堂琅县,后废。汉武帝(刘彻)执政初期西通南彝,派中郎将唐蒙到夜郎等西南少数民族地区,以厚礼招致各地少数民族首领归汉,于建元六年(公元前135年)建立犍为郡。唐蒙率官兵进入邛部后裔哈拉氏领地——今雷波、屏山、马边、峨边、沐川、美姑等凉山东中部各地调查自然、社会情况,语言不通、地形不熟,官兵们以山为标寻道行军,秋末冬初来到黄茅埂时,这里已是大雪纷飞,寒风刺骨。唐蒙站在雪地上近观远眺,他深有感触地说道:“这里是大凉山,东南面群峦均为小凉山也。”从此,汉族称黄茅埂及龙头山为“大凉山”,统称雷波境内及周边诸山为“小凉山”。唐蒙概划的“大小凉山”山名被历代统治者和周边汉族延用。后来人们习惯地把黄茅埂以西的今美姑、昭觉、布拖、金阳、普格、甘洛、越西及安宁河流域地区称为“大凉山地区”,把黄茅埂东南的今雷波、马边、峨边、沐川、屏山、高县等地称为“小凉山地区”,总称“大小凉山地区”,黄茅埂被视为大小凉山分界山脉。唐蒙经过调查和安抚招致哈拉氏归汉,在今雷波县黄琅建立彝区最早的地方政权“堂琅县”,辖今雷波、美姑、屏山、马边、峨边、沐川等彝族牧区。《川边季刊》第一卷《雷波历史沿革》中就有“汉武帝时西通南夷,置犍为郡,(雷波)为堂琅县地,堂琅即今县境东部之黄琅也”的记载。汉武帝元光五年(公元前130年),蜀人司马相如出使今凉山西邛部地西昌置越嶲郡,蜀汉时,堂琅县改为马湖县,隶属越嶲郡,那是后话。【但除一条发源于今美姑、昭觉、越西、甘洛等大凉山地区,由龙头山与狮子山之间断岩深谷流进小凉山地区雷波境内汇入金沙江的大山河,上游称美姑河,下游称溜筒河,因像一盘巨根网络于大小凉山而总称凉山河外,没有凉山具体地名。也没有用“凉山”拟取过政权建制名称,只有明清时期设置于今昭觉县古里拉打境内的宣抚司曾有“威镇凉山沙马都督府”这样连带性称谓。直到1952年在昭觉成立凉山彝族自治区(州级)开始,“凉山”才真正成为今凉山州法定名称。】

潜街县,西汉末年在马湖南面(今雷波县城附近)置潜街县,治所在今四川雷波县东,属越嶲郡。东汉初年,潜街县并入卑水县。东汉末年,恢复潜街县,属犍为郡。晋初撤销。《华阳国志·蜀志》:“潜街县,汉末置。晋初省。”(备注:三国时期此地区西有潜街县、东有马湖县并存)西汉时马湖为“临池潜”,湖水潜流入金沙江,正合“潜”字意。马湖水通过石坝,渗漏到黄琅城边西南角,形成天然的3个小海子。小海子水再渗漏至老君山下形成后海子,上中下3层湖泊交相辉映,蔚然壮观。

马湖县,三国蜀汉置,隶越岭(嶲)郡。治所在今四川雷波县东北黄琅镇。《水经·若水注》:“绳水又径越巂郡之马湖县,谓之马湖江。”《华阳国志·蜀志》:“马湖县水通僰道,入江。晋初省。”三国时期,蜀汉政权于马湖江沿岸设马湖、潜街、新道、安上、僰道诸县。《华阳国志·蜀志》又曰:“章武三年,越巂叟大帅高定元称王,恣睢,遣斯都耆帅李承之杀将军梓潼焦璜,破没郡土。丞相亮遣越巂太守龚禄住安上县,遥领太守。安上去郡八百里,有名而已。延熙三年,蜀安南将军马忠讨越巂郡夷,郡夷刚很,皆鸱视。忠率越巂太守张嶷将所领之郡,诱杀苏祁邑君冬逢及其弟隗渠等,怀集种落,威信允著,诸种渐服。又斩斯都耆帅李承之首,乃手杀焦璜、龚禄者也。又讨叛鄙,降夷人,安种落,蛮夷率服。嶷始以郡郛宇颓,更筑小坞居之。延熙五年,乃还旧郡,更城郡城,夷人男女,莫不致力。兴复七县。嶷迁后,复颇奸轨。虽有四部斯臾及七营军,不足固守,乃置赤甲、北军二牙门及斯臾督军中坚,卫夷徼。”这一时期,马湖所在地区主要在犍为郡、越巂郡、朱提郡三地范围内。西晋末年,西南地区政权争夺,相互混战,这一区域基本成为化外之地。中华人民共和国建国后,地属雷波县黄琅镇、马湖乡境域。

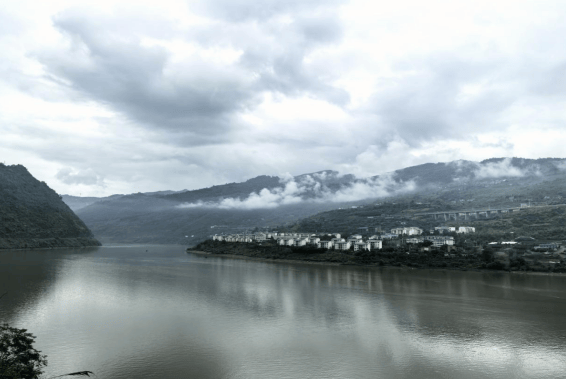

金沙江南岸云南省绥江县南岸镇(周伦斌 摄)

马湖部(马湖镇),唐宋为马湖蛮部。隋唐时期,马湖江北马边一带主要是生僚所据,其余地区为董蛮所占。至两宋时期,僚人与其他民族融合,珠江消失,董蛮仍居于马湖地区。在唐、宋、元时期,马湖部的地域辽阔,主要在马湖江流域之三江口周围。其管辖区域地跨川南、滇东北地区,东界泸水,北接嘉眉,西连邛都,南界乌蒙大小岩门。这些信息表明,马湖部的治所位于一个地理位置重要的地区,其地理位置对于当时的经济、政治和文化交流具有重要意义。

马湖镇,唐置,为军镇,戎州都督府十一镇之一,在今四川宜宾市西二十一里【《元和志》卷三十一僰道县:“马湖戍在县二十一里。”】《资治通鉴》:唐乾符二年(875年),高骈“修复邛崃关、大渡河诸城栅,又筑城于戎州马湖镇,号平夷军”,即此。宋属叙州,通称马湖部。宋乾德四年(966年)置马湖部以羁縻马湖江一带的“夷族”。马湖部为北宋梓州路辖区,南宋改梓州路为潼川府路。但对于马湖镇到底在哪还有不同的说法?除宜宾西二十里外(未确定具体位置,但云南省绥江县职业高级中学的钟旭波认为在宜宾西柏溪镇,后移至平夷),有说在古泥溪(今屏山县锦屏镇),还有说在平夷【今屏山县新安镇,因明朝就在此设平夷长官司,马湖营军事指挥机关就设在今新安镇。其金沙江南岸即是云南省绥江县城。这里是五屼山(五指山—老君山)的南端,扼守这里就保障了西南夷无法沿马湖江东进,所以平夷长官司及军事指挥所设在新安】。明朝曹学佺《蜀中名胜记》载:马湖城,即沐川寨。此说似不可信,因防范西南夷,历史上有“唐三城(大渡河城、马湖城、沐源川城)、宋五寨”之说,故马湖镇不可能在沐川。马湖部其地北靠近犍为、沐川、赖因(今马边县城),曾数次侵扰内地,宋朝时马湖蛮就四次攻打利店寨(今沐川县利店镇)。而“宋五寨”中的沐川寨、赖因寨、荣丁寨、利店寨、威宁寨都在今沐川县、马边彝族自治县境内。

马湖路,元朝在雷、马、屏、沐地区设马湖路总管府。马湖蛮于元世祖至元十三年(1276年)内附(此前,马湖蛮还参加过南宋的抗元战争),“迁于夷部溪口,濒马湖之南岸创府治。其民散居山菁,无县邑乡镇”,属叙南宣抚司。四川马湖路总管府创府治于今绥江县南岸镇南岸村,治所不久迁江北涪口(今屏山县新市镇)。马湖路总管为安氏,下置6个长官司,是为马湖地区土司制度之始。其域“置雷波(马湖)、泥溪(今屏山县锦屏镇)、平夷(今屏山县新安镇)、夷都(今屏山县中都镇)、沐川(今沐川县沐源川镇)、蛮夷(今屏山县新市镇)6长官司”。至元十七年(1280年),本部官得兰纽去上都,被授予大坝都总管之职,统治范围及权力得到扩大。大坝府在永宁路,即今叙永境内。至元二十二年(1285年),在府内增设了“录事司”,以处理繁杂的日常事务。其次,从建治前后对比来看。建治前,南岸这个地方“地无域邑,居民散居”,设治后,即进行“开塞通道,修筑城池”,使南岸这块昔日荒蛮之地成为当时繁华的“夷疆要缺”重镇。元至元二十五年(1288年),朝廷把赖因、荣丁、利店、沐川、笼蓬五寨滑轨马湖路。元大德六年(1302年),乌蒙、乌撒、东川、芒部等土司响应顺元、水西等土官土司反叛,“马湖蛮”乘机与之联合进逼邓部(西昌一带),并威胁马湖府及周边地区的安全。朝廷为剿抚“马湖蛮”,不得不将马湖路迁治于靠近叙州和叙南宣抚司的泥溪(今屏山老县城,因向家坝水库淹没老街)。

马湖府,明朝《马湖府志》载:“马湖为郡,大江潆洄。群峰环峙,西南接建昌、乌蒙众夷部,东北连叙、泸、嘉、眉诸邦,诚全蜀之重镇也。”明太祖洪武四年(1371年)十二月,马湖路总管府土官安济遣其子安仁归附,将总管府改为马湖府,以安济世袭知府,治今屏山县锦屏镇(老县城),领县一:屏山(今四川屏山县);领长官司五:泥溪(今屏山县锦屏镇)、平夷(今屏山县新安镇)、蛮夷(今屏山县新市镇)、沐川(今沐川县沐源川镇)、雷坡。安济五传至安鳌,淫虐残暴,弘治八年(1495年)反叛,御史张鸾奏准安鳌有罪。弘治九年(1496年),平定安鳌之乱,安鳌被刑杀,马湖府改设流官,首任知府为江西人程春霖。

清雍正五年(1727年)撤马湖府,屏山县改属叙州府。同时,在金沙江南岸增设悔仪长官司(今绥江县会仪镇),以“防蛮夷窜逸过江”。雍正七年,划屏山县属“金沙江南岸百四十里归云南昭通府”。至此,绥江县脱离四川版图。马湖府古城位于屏山县老县城(锦屏镇,古称泥溪),建于元大德四年(1300年),时为土城。明隆庆年间(1567年)知府张世印以砖石扩建,城高4.5米,墙厚3.3米,城垛1488个,城门5个,周长2.6公里,寺庙林立。清乾隆、咸丰年间培修。马湖府的设立,从1371年至1727年共存在了256年。2013年,因修建向家坝水库将淹没城区,故实施马湖府古城搬迁。2023年1月,历时10年异地重建、有着652年悠久历史的四川宜宾市屏山县“马湖府”古城,在位于金沙江边的屏山县书楼镇开城。

马湖江,马湖江通常指金沙江的下游自马湖县(今雷波县境内)到僰道县(今宜宾市)段,而且,以“马湖江”代称“金沙江”一直沿袭到明清时期。陈世松在《元代的马湖江和马湖路》一文中证实:元代马湖江的概念一度由叙州(今宜宾市)经泸州和重庆至涪陵,一直扩大到整个川江。金沙江,古称绳水、淹水、泸水、泸江水、马湖江、纳夷江,此外还有丽水、神川等名称。宋代因为沿河盛产沙金,“黄金生于丽水,白银出自朱提。”河中出现大量淘金人而改称金沙江。金沙江,上源通天河出自唐古拉山主峰各拉丹冬,流出青海省境的巴塘河口(直门达)后,始称金沙江。金沙江,是中国长江的上游,流经青海、四川、西藏、云南等省区,其间有最大支流雅砻江汇入,至四川宜宾纳岷江始名长江。《水经·若水注》:“绳水又径越巂郡之马湖县,谓之马湖江。”《华阳国志·蜀志》:“僰道县在南安东四百里,距郡百里,高后六年城之。治马湖江会,水通越巂。”唐樊绰《蛮书》卷二:泸水“又东北入戎州界,为马湖江”。宋《舆地广记》卷三十:泸水“其水下合绳水、若水、孙水、淹水、径马湖,总曰马湖江”。宋范成大《吴船录》:“马湖江自夷中出,合大江。夷自马湖舟行,必过旧州下,故联锁于江口,以防其出没。今徙州治于南岸,而锁江之名犹存,犹置锁中流,但拦税而已。”明曹学佺《蜀中名胜记》(叙州府)载:“马湖江,发源西蕃,流至打冲河,入会川卫,与安宁河合,经云南与沧浪河合,至武定与金沙江合,经东川乌蒙,始达于蛮夷司界,经府前流出,与叙州江合。”《明一统志》卷六十九叙州府:马湖江“在府城南,……亦名泸水,一名金沙江”。马湖江的叫法一直延续到近代。马湖江一带,在唐宋时是与南诏国的边界地区,并组军以守之,该军队就名为“马湖营”。今该处的马边、峨边、安边地名,曾是以此为边界的历史遗存。明代此边界虽不存,但为羁縻各民族,除实行土司、屯政制度外,沿江一带仍派有驻屯兵守护。据有关专家考证,马湖营指挥机关驻地,开初设置在今天屏山县县城处,后设置在屏山县新安镇境内。以马湖营指挥机关驻地为中心,现存以“马湖”为地名处及史料记载,马湖营主要活动范围,大致北到邛崃、南到西昌、东到泸州一带。1256年、1258年,在宋元对抗的两次马湖江之战中,第一次以宋叙州知州史俊先败后胜、第二次以宋都统张实先胜后败被俘而结束。

马湖府城(金沙江北岸异地恢复),宜宾市屏山县书楼镇(周伦斌 摄)

马湖安氏:此地居住的安氏族人,其起祖叫安让,秦朝末奉命出守羁縻开矿以助工,任僰道尉,是较早被派到西南地区的朝廷命官。以后安氏就世袭朱提的银长直到汉武帝元狩元年(公元前122年)。汉平帝初(1年)安堂镇守边疆有功,被赐予世袭祖职。东汉光武初(25年)安道继承祖职向朝廷进贡,以后每三年向朝廷进贡一次,继续由安氏世袭。三国蜀汉初(221年)安常进贡,改授越髓郡马湖县县尉。后魏肃宗初,安聚被授为马湖州都尉府。唐天宝初(742年),安文继承祖职(为避祸,安文一支以“文”为姓,马湖一带的文氏家族即是安氏后裔)。至德二年(757年)安韶讨伐平定了蜀夷的叛乱,被诏为马湖部领驯、骋、浪、濠羁縻四部长。元朝至正十三年(1343年),安卓向朝廷进贡请求继承祖职,授安卓为马湖总管,领泥溪、平夷、蛮夷、夷都(今屏山县中都乡)、沐川、雷波六长官司。据《明太祖实录》卷七十记载:“明洪武年(1371年)十二月壬辰四川马湖路总管安济,遣其子安仁来朝,贡方物,赐衣二袭。改马湖路为府,以安济为知府,世袭其官。”明孝宗弘治八年(1495年),马湖土官知府安鳌(第七任马湖府知府)因大肆敛财,朝廷改设流官,从而结束土司制度。安氏世袭马湖土知府,从明洪武四年至弘治八年(1371―1495年)五代七任,共124年。安氏从安让在秦末受命出守马湖江地区2000年,如从公元前135年安光初授僰道县尉到安鳌结束世袭制,安氏在这一地区世袭官职计1630年。安氏在漫长的管理过程中为维护地区稳定、促进民族融合、建设边疆地区作出了一定的贡献。《明孝宗实录》103卷记载:“安氏自唐宋以来,世居马湖,国初有安济归附,遂命为本府知府,子孙世袭,至鳌已五世矣。”据嘉靖《马湖府志》记载:“马湖治泸水,守其土者,历代盛建官虽殊,然皆安氏子孙,自汉武至今五十八世矣。衣缨之远,未有若其盛者。今太守安载坤,以聪明果敢之资,袭累世殷富之业,故能用夏变夷修正事,然良吏之风。旧有万寿观,而道纪同在焉,实岁时祀。”《世袭马湖府职官安氏宗籍功德实录记》中记载,安氏宗祠在今绥江县南岸村月儿池内,清朝顺治二年(1645年)被张献忠部下带兵攻打蛮夷司万寿寺时,安氏宗祠以及家谱被焚烧。明末清初,随着中央政府在“马湖蛮”地区进行“改土归流”,安氏避入凉山地区,完全融入当地彝族。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:周伦斌(乐山市人大常委会副主任,民建乐山市委主委)

供稿:乐山市委党史和地方志研究室