【历史文化】明代绍兴知府汤绍恩:在绍兴修建三江闸的四川人

明代绍兴知府汤绍恩

在绍兴修建三江闸的四川人

曾 洁

全长3000多公里、开凿至今已有2500多年的中国大运河,是世界上开凿时间最早、目前最长的人工河。2014年6月22日,中国大运河成功申报世界文化遗产,成为我国第46个世界遗产项目。

在浙江绍兴钱塘、钱清、曹娥三江汇合处,有一座桥闸结合的明代建筑——三江闸。据介绍,三江闸是明代绍兴知府汤绍恩主持修建的。汤绍恩是四川安岳县陶海村人,他和苏轼一样,都是从蜀地走向全国的治水专家。汤绍恩在绍兴还主持修建了绍兴古纤道,提高了浙东运河(绍兴段)的航运能力,有着“绍兴恩公”的美誉。

早在2021年2月,三江闸被列入绍兴市大运河世界文化遗产保护名录。那么,汤绍恩如何建设三江闸?他和大运河之间有何联系?近日,华西都市报、封面新闻记者就此采访了绍兴、成都两地的水利专家。

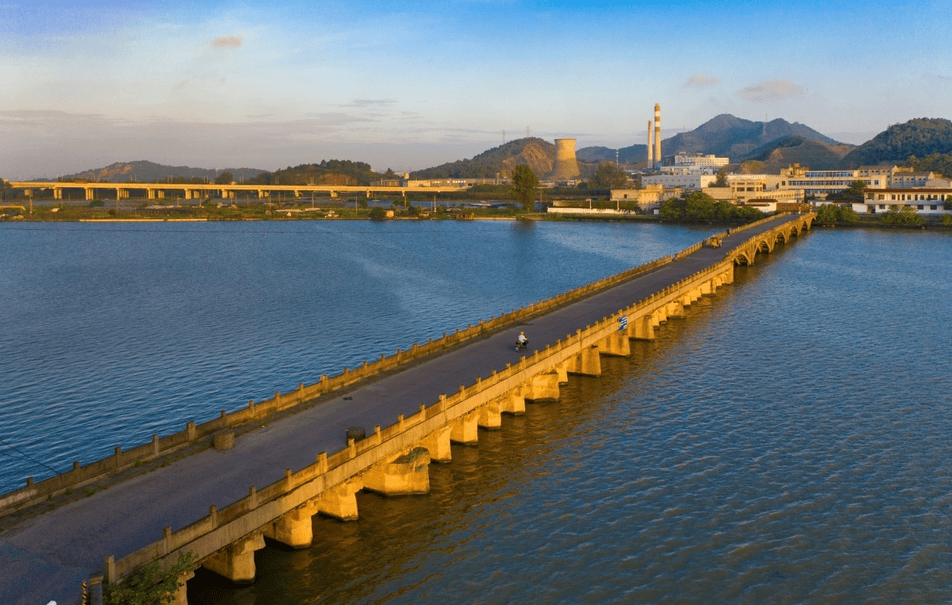

汤绍恩修建的三江闸(绍兴市越城区斗门街道办事处 供图)

绍兴治水

《明史·循吏传》中唯一四川人

“如果你不了解这段历史,单看汤绍恩的名字,或许以为他是一个绍兴人。”绍兴市鉴湖研究会会长邱志荣得知记者来自四川,开玩笑说“四川和绍兴是‘生死之交’,因为大禹出生在四川,埋葬于绍兴。”在邱志荣看来,大禹是中华民族第一个水利工程师,他的治水工程发端于四川,在蜀地培育了一大批治水的专家,“四川就像是水利工程师发源地,前有大禹、李冰,后有苏轼、汤绍恩”。

汤绍恩是安岳历史上第一位进入正史(二十四史)《明史·循吏传》的官员,也是明代唯一进入《明史·循吏传》的四川人。

四川省地方志编纂委员会原副巡视员、四川省地方志学会原副会长汪毅多年来持续研究汤绍恩,撰有《汤绍恩述评》一书,记录了他“一人、两城、三江闸”的故事。

汪毅在书中高度评价三江闸的意义:“我国唯一以星宿名称建筑的大型挡潮排水闸,也是‘现存我国古代最大的水闸工程’暨世界上最早的水利工程之一,又是创造性的水利科技杰作,即通过特殊水文设施——‘五行’水则碑来实现定量调度水资源,代表了‘我国传统水利工程建筑科技和管理的最高水平’,领先世界300多年,在中国水利史乃至世界水利史上有着重大影响。”

邱志荣对此研究已非一日。南宋时期,绍兴一带旱、涝、洪、潮灾害频发,浙东运河通过钱清江的航运状况堪忧。特别是沿海地带的海潮,涨潮之时对河道、土地都有极大的破坏。

明嘉靖十四年(1535年),汤绍恩移守绍兴。他遍察山会平原地理水道,“见波涛浩淼,水光接天,目击心悲,慨然有排决志。”时隔一年,他毅然决定在钱塘、钱清、曹娥三江汇合处彩凤山与龙背山之间建造三江闸。从当年7月备料筑坝,到次年3月闸成竣工,历时不足9个月,而闸体实际施工仅“六易朔而告成”,共费银5000余两。大闸左右岸全长103.15米,28孔,净孔宽62.74米。孔名系应天上28星宿,此外,在闸上游三江城外和绍兴府城内各立一石制水则,自上而下刻有“金、木、水、火、土”5字,以作启闭标准。

海水潮起潮落,修建水闸颇不容易,背后充满着艰辛。据传说,汤绍恩为修水闸,呕心沥血,甚至“乍闻树叶声,疑风雨骤至,即呕血”,对风雨欲来忧心忡忡。他还曾写了一篇文章给海神,躺在新筑的海堤上发愿,称如果大堤再次功亏一篑,愿意与大堤一起归于大海。这种身先士卒的精神,感动了海神,甚至还有海豚成群结队而来,阻挡滔天海水,终于风平浪静。

《郡守汤公新建塘闸实迹》这样记载汤绍恩的功绩:三江闸建成后“潮患既息,闸以内无复望洋之叹。”邱志荣认为,三江闸以及在闸西建“新塘”,至少发挥了五大作用:消除了海潮沿江上溯给山会平原带来的潮洪咸渍灾祸,让山会萧平原河湖网成为内河用于泄洪和抗旱,改善了绍萧平原河湖网的蓄水状况,增加良田沙地用于耕种,极大改善了浙东运河绍兴段的航行条件。

特别是汤绍恩在前任知府的基础上,重新修建了部分海塘和绍兴古纤道,进一步提高了浙东运河的航运能力,成为大运河上的一大奇观。这一条古纤道被誉为“水上长城”“天下文物孤本”,1988年被列为全国重点文物保护单位。

公缵禹功

蜀地治水人才辈出

任绍兴知府期间,汤绍恩大兴水利,除了兴建三江闸,还主持了海塘修筑、新塘开掘、鉴湖改造、碛堰恢复、纤道维修、航道疏通等水利工程,首次完整地实现了绍兴古代水利工程“拒潮、抗旱、排涝、灌溉、供淡、交通”六位一体的价值体系。

为了纪念汤绍恩的功德,当地人建立了“汤公庙”,后改为“汤太守之庙”。明代著名书画家、绍兴人徐渭有感于汤绍恩的治水功绩,题写了一副对联:“凿山振河海,千年遗泽在三江,缵禹之绪。练石补星辰,两月新功当万历,于汤有光。”

“缵禹之绪”“公缵禹功”,徐渭不是第一个将汤绍恩与大禹相提并论的人。这位让后人感念至今的汤太守,享有“功全禹迹”“禹稷同功”“公之恩泽,洵不在禹下”等美誉。绍兴有一座环城河治水广场,就专门塑立了大禹、汤绍恩等人物的塑像。

在邱志荣看来,汤绍恩是大禹治水精神的传承者,他继承了其疏堵结合、创新发展的理念,是继大禹、苏轼之后,又一位在外省建立功勋的“四川水利人”。

蜀地治水的历史可以追溯到2000多年前,鳖灵因在蜀中治水有功,受到蜀中民众拥戴,建立开明王朝,一直到清代的丁宝桢还在治理水患。2019年,水利部公布第一批“历史治水名人”,12人名单之中有3位“四川老乡”,分别是大禹、李冰和苏轼。他们或出生于四川,或在蜀地任职,都因治水名载史册,万古流芳。

为何蜀地治水人才辈出?四川省作家协会副主席蒋蓝曾提到一个观点:“历史上蜀地领导人如果不懂治水,几乎就不能当领导人”。治水,似乎成了蜀人刻进基因的使命。

四川省水利厅正高级工程师、水文化专家王晓沛认为,蜀地特殊的地貌、气候特点,让四川雨水丰沛的同时,也带来了洪涝灾害,于是,治水成为蜀地官员安身立命的关键,大家在前人的基础上不断创新发展治水理念,也把这些先进的治水经验带到任职的异地。

福泽千秋

三江闸发挥效益数百年

2014年5月,中国大运河成功申报世界文化遗产前夕,中国水利学会水利史研究会,浙江省绍兴市水利局、绍兴市鉴湖研究会等有关单位,组织人员专程前往四川安岳陶海村,缅怀水利人汤绍恩。邱志荣和王晓沛都参与了这次活动,他们在陶海村找到了汤绍恩的墓地,见到了汤家后人,也阅读了《汤氏族谱》。

汤绍恩第十九代孙汤铨叙的家中,有十分醒目的几个大字“三江砥柱”,还写有一副对联:“书是天下英雄业,勤归人间富贵根”,相当于汤氏祖训。

不同的古籍对于汤绍恩去世时的年龄记载有一些差异,有57岁和98岁两种说法。大家怀着朴素的愿望,更倾向于相信这位老人晚年回到了家乡安岳,活到耄耋高龄。

为何绍兴当地百姓对汤翁念念不忘?在采访中,邱志荣和王晓沛都提到了“务实”精神。

在王晓沛看来,汤绍恩治水给绍兴带来了实实在在的好处,功绩福泽千秋,百姓自然铭记,“汤绍恩为老百姓办实事,这种水利人的精神值得发扬光大”。

绍兴市斗门街道文史顾问傅儒根对这一段历史如数家珍。他告诉记者,三江闸经历代维修,发挥效益435年。1972年7月,随着其出海通道被筑堤封堵,当地在三江闸下游2.5公里处,修建了新三江闸,成为统领绍萧平原水网蓄泄的新枢纽工程。只要有客人远道而来,他都要把客人带到三江闸,不厌其烦地讲述汤翁克服重重阻碍兴修水利的故事。

采访快结束的时候,邱志荣讲起一个小故事:汤绍恩擅长书法,兴修三江闸的时候,为了募集建闸资金,他甚至写书法作品送给地方乡绅。至今在绍兴运河园中,还能见到他为出资建闸的皇室移民题写的“南渡世家”匾额。邱志荣对来自四川的记者感慨道:“我们要弘扬大禹、汤绍恩的治水精神,他们不仅仅是四川、绍兴的治水英雄,更是属于中华民族乃至全人类的精神财富。我们要把大运河保护好,把三江闸保护好,把古人的治水精神发扬光大。大运河在,三江闸在,汤绍恩也在!”

来源:《华西都市报》2024年7月10日第12版

作者:曾 洁(华西都市报记者)