【艺术】寻根与传承:巴蜀舞蹈的前世今生‖杨莉

本文载《巴蜀史志》2022年“非物质文化遗产”增刊

寻根与传承:巴蜀舞蹈的前世今生

杨 莉

巴蜀舞蹈是中国舞蹈文化的重要组成部分,它是深含古老历史文化底蕴并极具独特色彩的地域性舞蹈文化,也是有大量文物、文献等可考证并拥有“活态”存续的舞蹈文化。巴蜀舞蹈为中华民族多元文化的传承脉络提供了坚实的依据,也为新时期巴蜀舞蹈的创新与发展奠定了扎实的基础。寻找巴蜀舞蹈的前世今生,是探讨巴蜀舞蹈的文化形态、艺术特征及其形成与发展规律的关键路径,也是聚焦当代四川地域舞蹈文化继承、融合、流变、转型现象的探索之旅。

一、巴蜀舞蹈的文化根基与艺术特征

早在夏、商之际,四川境内就有巴蜀两大部族在此相互交融,繁衍生息,以蜀族为首的部落联盟在西部盆地建立了强大的蜀国;巴族则在东部长江、嘉陵江一带建立了巴国。从地缘环境来看,四川的盆地与盆周边缘山区形成了一个相对独立的地理单元,也有利于古文化中心在盆地的形成,加上优越的自然条件,也易吸引盆周山地族群向低地发展定居,各种文化沿着下趋的河谷地带走向盆地,呈现出“向心结构”的盆地文化;另一方面,由于盆地的地理位置正处于我国西部高原和东部平原的过渡地带,也是北方黄河流域和南方长江流域的交汇地带,因此,巴蜀先民很早便致力于突破群山封锁、开辟对外交流通道,1000余千米的古蜀道穿越秦岭通往八百里秦川,茶马古道与南方丝绸之路所形成的交通网络更是地跨西南、西北大部分省区,外延达南亚、西亚、中亚和东南亚各国,使得巴蜀地区虽为相对封闭的地理单元,但其社会文化又具有极大的兼容性与开放性,有着多元而璀璨艺术特征的巴蜀舞蹈文化便由此孕育而生。

二、巴蜀舞蹈文化的历史演化进程与风貌

(一)先秦时期

古蜀之舞——先秦时期是巴蜀舞蹈的起步时期,位于四川西部的古蜀国正处古氐羌部族由西北向南迁徙的走廊中段。新石器时代马家窑出土彩陶器物“舞蹈纹彩陶盆”(此同类型彩陶片文物在岷江上游也有发现)描绘了青海河湟流域的先民们连臂而舞的群体形象,相关研究认为这类称之为“”的舞蹈就是先秦时期对古羌人舞蹈原始形态的记载。另有《辞海》“胜”条诠释“胜”是古时“妇女首饰”,《山海经·海内西经》上记述了西王母所戴的是玉胜,它们的形状大致类似今天羌、藏、彝族妇女头上戴的“一片瓦”式的饰物(三星堆出土文物也有相似头饰发现),这种“瓦片状”的头饰与“”字头上的形状极其相似;舞蹈图像中连臂舞姿、屈膝踏跳等舞蹈特征至今仍在盆周高原山地留有大量遗存。由此可见,对“”中“连臂舞姿”与“像人戴冠伸臂,曲胫而舞之形”的继承,形成了古代巴蜀舞蹈的根系形态。

祭礼之舞——夏、商之时,古蜀国的“神巫文化”发达,祭祀礼仪乐舞也十分繁盛,大量与乐舞相关的文物在广汉三星堆和成都金沙遗址出土,其精湛的艺术风貌令世人惊叹。这些青铜人像、面具、神树、祭坛、玉器和象牙等为我们勾画出一幅幅场面宏大、气势恢宏、神秘而魔幻般的祭祀舞蹈的活动场景。如三星堆出土的玉璋图案中有“山陵之祭”的组舞图像,两组舞人均戴面具,双手摊掌,掌心向上相叠于胸前,其含义为天地相通,人神互感的境界;金沙出土的“玉琮”上刻画有“巫女舞”图像,此舞蹈是表现“地母祭”上女巫的舞袖形态和虔诚神韵;从青铜兵器上镌刻的人物图像和“巴蜀图语”中,还可以看出巴蜀先民对“手语”的重视,并以此可能形成巴蜀舞蹈特有的祭祀舞蹈语言和特殊信仰的手势符号。

与具有浓厚“神巫文化”色彩的古蜀舞蹈相对应,此时巴国舞蹈因频繁的战事和巫舞(巴与楚近,俗信巫风)传统,诞生了军事舞蹈形态,即以模拟战争的舞蹈活动进行祭祀。除此之外,这个时期的巴蜀舞蹈还有大量祭祀原始图腾的舞蹈(如“禹步舞”模仿“商羊鸟”图腾起舞),可见舞蹈的祭祀功能在这一时期有着突出的显现。

(二)秦汉时期

秦汉时期的巴蜀舞蹈,正处于邦国文化向地域文化的转化时期,秦灭巴蜀后打破了巴蜀独立王国地位,大量的中原文化进入巴蜀之地,巴蜀舞蹈的主流也从“娱神”的祭礼乐舞逐渐转化为“娱人”的宴乐、百戏,这一势态的转化,极大地丰富了巴蜀舞蹈的内涵与形式。如影响深远的《巴渝舞》和三国时魏都洛阳居民广泛参与的“巴子讴歌”——《嬥歌》。《巴渝舞》走向了中央王朝盛典的宴乐大堂,而《嬥歌》则在民间合者甚众,乃至通宵达旦,此时巴蜀乐舞的繁盛在全国已极具影响和地位,并和中原舞蹈文化在融合发展中依然保留了地域文化特点。如从四川出土的汉画像砖可见,中原地区广泛流传的“建鼓舞”“鼙鼓舞”,在蜀地舞者的演绎下打破了原有的肃穆、庄重,显得潇洒、飘逸,鼗鼓舞者与俳优俑舞伎的形象亦呈现出巴蜀先民活泼诙谐的典型性格。

(三)隋唐五代

隋唐五代时期的巴蜀舞蹈是发展的高潮时期,因巴蜀区域远离中原的战乱,经济文化都得到极大的发展,迅速呈现出繁荣的景象,加之中原舞蹈文化的渗透也大幅提高了巴蜀乐舞艺人的技艺水平,在舞蹈形式和架构上也有新的发展。如成都王建墓出土的《永陵石刻乐舞图》、大慈寺的《天女合乐》画、“蜀宫宴乐”时俳优所跳的《灌口神队》“龙舞”、蜀宫的嫔妃迎宾时所跳的《回鹘队》以及在成都加工改造的《南韶奉圣乐》,皆可见隋唐的大一统使巴蜀经济文化迅速走向繁荣,益州在当时已居于全国发达城市之列。

唐代宫廷队舞在五代十国的蜀宫中进入了发展与创新阶段。如《折红莲队》为唐“大曲”《采莲曲》的传承,后经蜀宫乐伎加工而焕然一新,加之健(软)舞、杂剧、百戏的盛行,亦有较高表演水平,皆呈现出蜀中乐舞的繁荣景象。那些散落在民间的歌舞艺人已在节令习俗的观赏活动中崭露头角,“元宵花灯”歌舞在蜀地民间兴起,而川(渝)江两岸的“竹枝歌舞”则是秦汉时期“嬥歌”的延续。

唐时伴随吐蕃的崛起与东进,诞生了让中原人都为之赞叹的仪式歌舞“白狼夷歌”和寺庙舞蹈“羌姆”,还有川南一带因僚人入蜀而带来了“铜鼓舞”,川东地区的土家族先民亦创造了“摆手舞”等,各民族间频繁的文化交流令巴蜀舞蹈在原有的基础上产生了新的融合形态。

(四)宋元明清

宋以后,巴蜀舞蹈则属于发展定型时期。随着城市商业经济的发展,市民观赏乐舞文化需求的日益增长,从而使歌舞戏剧文化表演的场所应运而生,“瓦舍”“勾栏”的兴盛,民间乐舞逐渐取代了宫廷乐舞,民间传统舞蹈队伍在节令习俗中的表演活动逐渐兴盛,龙舞、狮舞、花灯、莲箫等民间舞蹈形态在这一时期基本定型。川南泸县出土的宋代石刻有关于“采莲队舞”的记载,各地的“龙灯狮舞”亦丰富多彩。如泸州泸县的“雨坛彩龙”、泸州“古蔺花灯”、广元“白龙花灯”、阿坝“松州花灯”、雅安“芦山花灯”、原川东边地的“铜梁大龙”、“秀山花灯”等,都是历史上巴蜀舞蹈的延续和传承发展。元末明初和明末清初的两次大的“天灾人祸”,随之而来的“湖广填四川”大批移民的进入,在四川原有的舞蹈文化中增添了丰富的文化色彩。在民间歌舞向叙事表演转型的戏曲化过程中,一部分花灯歌舞逐渐加入了简单的人物角色和故事情节,确立了行当,发展其唱腔,成为了后来的四川灯戏。

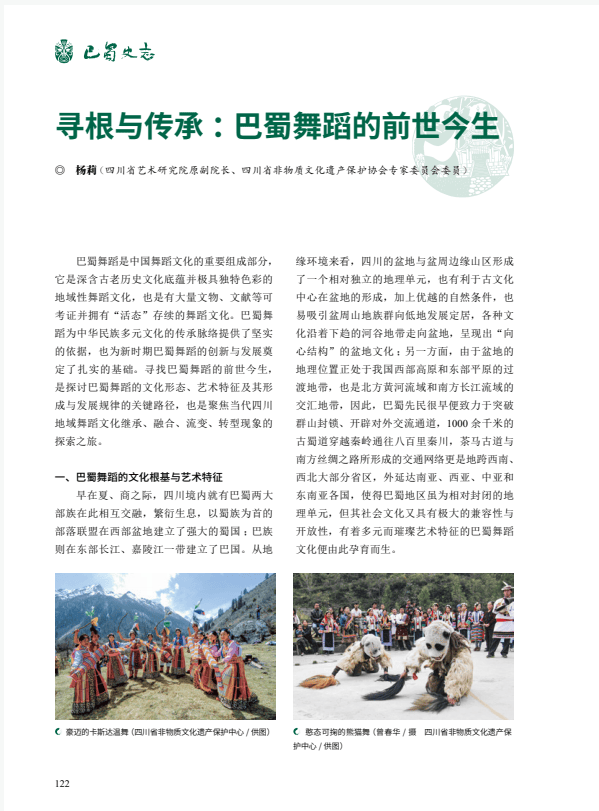

盆地周边的各少数民族在宋以后只有小规模的迁徙活动,因此基本保持了原有的传统舞蹈文化形态,并依循各民族自身的文化脉络而发展,其种类繁多,形式各异,具有强烈的区域风格色彩。如川西藏族“卓”(锅庄)、“谐”(弦子)、“雅卓”(踢踏)、“热巴”(鼓舞)、“羌姆”(寺庙舞蹈)和民间祭祀性歌舞“卡斯达温”等藏戏舞蹈;羌族“羊皮鼓舞”“萨朗”与“哟初步”(锅庄)、“巴绒”(女性仪式歌舞)、“克西格拉”与“哈日”、“跳甲”(演兵舞)舞;彝族“朵乐嗬”(火把节的歌舞)、“喜希苏且”(婚礼歌舞)、达踢(对脚舞)、古则(跳蹀脚)、“舍解且”(演兵舞)、“格子且”(劳作舞)等;川南摩梭人“甲蹉”、傈僳族“嘎且且撒”、苗族的“芦笙舞”、川东北山地的“翻山铰子”“板凳龙舞”和“巴象鼓舞”;土家族的“摆手舞”与“打绕棺”等。

三、巴蜀舞蹈文化的存续现状与传承保护

人类祖先的经验传递通常会以典籍、文物、口传心授(非物质文化遗产)的三种方式将知识与经验传递给后人,而非物质文化遗产保护的最终目的是保护人类文化的多样性。对于舞蹈文化多样性的保护,我们应从保护地域文化的独特性开始,只有挖掘和保护四川各地传统舞蹈独具特色的风格,巴蜀舞蹈文化的多样性才能得以最好的保护。目前,四川省有国家级传统舞蹈类非物质文化遗产代表性项目20项,国家级传统舞蹈类代表性传承人10人;有省级传统舞蹈类非物质文化遗产保护项目103项,省级代表性传承人101人。四川省相关部门已制定和推行多项政策、措施和规划方巴塘弦子舞(四川省非物质文化遗产保护中心/供图)案,截至目前已建立1个国家级文化生态保护区和6个省级文化生态保护区,为四川各地传统舞蹈文化资源和文化空间的整体性保护提供了积极的支持和有效的保障。因此,四川省舞蹈类非物质文化遗产的存续现状总体呈良好态势。

四、巴蜀舞蹈文化的创新与发展

回溯数千年的历史长河,巴蜀文化始终与中原文化保持着交往、交流与交融,呈现出复合态特征,也表明了自古以来巴蜀民众在中华民族文化认同上的大视角与大局观。在铸牢中华民族共同体意识的当下,我们更应该将巴蜀文化视作中华民族多元一体文化格局中的有机组成部分,充分重视巴蜀舞蹈在传承与发展的文化整体意识。与此同时,我们不能只关注静态展示而忽略活态传承、只保护技能而忽略技能背后的文化传统,只看到政府引导而忽略自觉传承,更不能误把非物质文化遗产当成可以随意变更核心技法与审美的文创产品,只有保护好巴蜀舞蹈宝库里的每一颗“珍宝”,当代四川舞蹈文化才能有更长远更具可持续性的发展。事实上,早在20世纪80年代由四川省歌舞剧院创新打造的《巴蜀歌舞》,就曾以文化底蕴深厚、艺术形式新颖、表演技艺精湛而享誉国内外。我相信,在文化更加自信自强的今天,我们一定能够更加合理地保护和利用丰厚的巴蜀舞蹈文化资源,在创造性转化和创新性发展的过程中做到有的放矢、守正创新,让巴蜀舞蹈在新的时代更加辉煌。

参考文献:

[1]四川省音乐舞蹈研究所:《四川古代舞蹈图录集》,四川美术出版社,2003年。

[2]四川省音乐舞蹈研究所:《巴蜀舞蹈史》,四川美术出版社,2004年。

[3]《中华舞蹈志》编辑委员会:《中华舞蹈志·四川卷》,学林出版社,2007年。

[4]杨莉、郝爽:《秘境之舞——四川少数民族舞蹈文化研究》,民族出版社,2012年。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:杨 莉(四川省艺术研究院原副院长,四川省非物质文化遗产保护协会专家委员会委员)