【历史文化】中国古代的蜀道图像||罗建新 潘婧怡

中国古代的蜀道图像

罗建新 潘婧怡

古蜀道沟通四川盆地与中原地区,连接长江文明和黄河文明,贯穿南北丝绸之路,促进中华多族群、多区域、多元一体化文明格局的形成,见证古代中国与世界的文化交往交流交融,彰显中华民族“因地制宜”智慧和“开拓进取”精神,对中国历史演变有重大影响,在世界文明史中也具有重要意义。

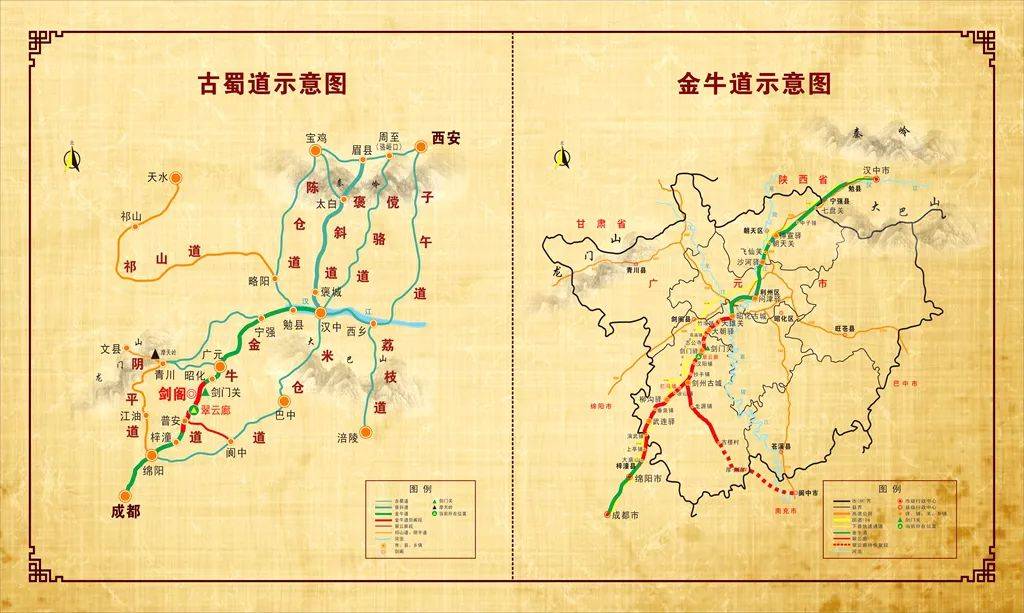

翠云廊现场展示的古蜀道和金牛道示意图(图源:新华社)

在两千多年的历史进程中,人们除了运用文字记载关涉蜀道的政治、经济、军事、文化、民族、外交、交通、建筑、生态等事务,抒写主体想象或途经蜀道时的情感体验与理性认知,生成大量的蜀道“文字文献”外,还运用点线、色彩、构图、造型等方式,描绘蜀道交通路线、山川河流、城池关塞等符号,勾勒蜀山奇险、栈道接天、行旅络绎等景象,呈现蜀道历史文化故事,图绘蜀道文学作品,从而生成诸多有关蜀道的舆图、指示图、版画、绘画、雕塑、造像及工艺美术品等,可统称为“蜀道图像”。它们与蜀道“文字文献”相互依存,如车之双轮,并行不悖,都在推进蜀道传承发展历程中发挥各自不可替代的作用。

审视蜀道图像的历史渊源、发展脉络、特征内涵、价值意义,有助于全面认识、系统理解、准确把握蜀道之蕴涵,进一步增强文化自信和价值观自信,为讲好中华文化蜀道故事贡献图像智慧。

一

据文献载录与实物遗存,早在魏晋六朝之际,蜀道图像就已产生;至隋唐时,已形成蜀道山水、栈道图像的范式,并开创蜀道图像中青绿山水的艺术风格;宋元时期,蜀道图像蓬勃发展,名家力作层出迭现,图像题材、构图式样、表现风格等皆有拓展,形成中国古代图像艺术史中的独特式样;明清以降,蜀道图像又有新变,在创作主体、图像功能、生成方式、传播手段、受众对象等方面都展示出迥异前代的特征。

从图像类型与功能角度看,中国古代的蜀道图像大致可划分为两大类:一类是舆图、插图等指示图像,主要标注蜀道沿线相关山川、河流、道路、桥梁、堡寨、驿站、城镇等信息,承担展示、说明、引导等实用功能;一类是绘画、雕塑、造像及金银器、瓷器、漆器、屏风、家具等工艺美术品,主要呈现蜀山、栈道、行旅等形象,其中承载着创作主体的情志,并作为审美对象,发挥愉悦观者、传递观念等功能。

一般认为,表现蜀道的舆图、指示图等至迟在唐代就已出现。杜甫《严公厅宴同咏蜀道画图》曰:“日临公馆静,画满地图雄。剑阁星桥北,松州雪岭东。华夷山不断,吴蜀水相通。兴与烟霞会,清樽幸不空。”其中之严公即严武,时任东川节度使,是杜甫入蜀后的主要依赖者;诗中所咏之《蜀道画图》,或是与蜀中地形地势相关的图像,具有军事地图的性质,故有“地图雄”之谓。其图今已不存,然就杜诗观之,可见图中当描绘了自“剑阁星桥北”至“松州雪岭东”的蜀道路径。

而后,这种以实用为目的的蜀道图像多有出现,如明人杨尔曾《新镌海内奇观》卷八载《四川栈道图说》,图中标注有大散关、柴关、鸡头关、五丁峡、明月峡、宝鸡、凤岭、渭水、汉水、嘉陵江、乾龙洞、郑谷、太公钓石、陈仓、禹庙等地名,绘有栈道、桥梁及相关图像,为人们了解蜀道地理情况提供参考;清黎学锦等修纂《保宁府志》载录有《阆中治城图》,呈现蜀道沿线城镇阆中的城池建制等情况,又有《保宁府八景图》,其中“剑门天险”勾勒剑山、剑门关形象,“朝天晓峡”描绘有碥道等形象;其他如严如熤《三省边防备览》载《三省边境各州县交界相连险要图》,贺仲瑊等修纂《留坝厅志》录《厅境栈道图》,张廷槐等修纂《续修宁羌州志》录《关隘图》《栈道图》等,多亦如此。其中,美国国会图书馆所藏传为清人绘制的《陕境蜀道图》,尤其值得关注。此图为纸本设色长卷,首尾俱残,无款识题签,以立体象形符号描绘由陕入川的大致交通路线:自宝鸡渡渭河,入秦岭,经留坝,至宁羌州七盘关秦蜀交界;道路沿途的山川河流、栈道桥梁、城镇驿铺、塘汛关卡、庙宇碑刻、名胜古迹等,一一标注,部分地方还有具体文字说明。同时,图中山脉多施以蓝色和土黄色,以别远近高低;溪流多用棕绿色,间以黑白色条,以示其为山涧瀑布;道路则以红色点线表示,侧重展示其曲折迂回、高低起伏等特征,汉中市博物馆原馆长冯岁平先生曾认为“该图虽然绘制水平不高,但实用功能较强”,故不失为迄今为止最为完整的秦栈长卷。

二

历代文人艺术家也运用如椽之笔,勾勒蜀山、栈道等景象,图解蜀道诗歌诗意,描摹蜀道交通状况,绘制诸多山水人物画,蔚为蜀道图像之大宗,在中国古代美术史中熠熠生辉。

据宋人黄伯思《东观余论》记载:早在东晋之际,有“才绝、画绝、痴绝”之称的大艺术家顾恺之,就绘制有《蜀道图》,为后世蜀道绘画创作“导夫先路”。

素有“南宗山水画鼻祖”之称的王维,与蜀道关系密切。他既曾入蜀,又曾送友人入蜀,创作过《自大散以往深林密竹磴道盘曲四五十里至黄牛岭见黄花川》《青溪》《晓行巴峡》《送杨长史赴果州》《送崔九兴宗游蜀》《送严秀才还蜀》等诗歌。同时,深谙“诗中有画”之道的他,还大量绘制蜀道图画,以寄衷肠。据《宣和画谱》载,王维至少创作有四种《蜀道图》、三种《剑阁图》、一种《川羁旅图》;又据金人赵秉文之题画诗可知,王维还创作有《明皇剑阁图》,凡此种种,不一而足,足见其对蜀道山水的喜爱之情。尽管这些图画大多已难见到,但从保存在美国弗利尔美术馆中那幅被上海博物馆陶喻之先生认为是王维所作的《剑阁雪栈图》中,依然能够遥想摩诘“画中有诗”之情境。

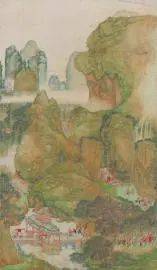

这一时期,还出现了蜀道图像艺术史上的第一座高峰——《明皇幸蜀图》。此图相传出自李昭道之手,主要表现玄宗避“安史之乱”而入蜀的历史事件。就台北故宫博物院藏宋人摹本观之,图中蜀山崔嵬连绵,云雾盘旋缭绕,一队人马出现于右下峰间峻谷狭径,方要踏入岸边林间空地,为首者身着朱衣、骑三鬃马,苏轼所见描绘“帝乘赤骠,起三鬃,与诸王及嫔御十数骑,出飞仙岭下,初见平陆,马皆若惊,而帝马见小桥作徘徊不进状”(苏轼《书李将军三鬃马图》)的那幅画,或许就是表现这种场景;中部绘有商贾数人,于中峰松荫之下,解鞍放马,卸担释驼,袒裼裸裎,坐卧休息;左方绘有行旅人物,或乘马,或牵驼,负荷绕行于蜿蜒栈道中,“其山水树木桥构工妙无比,而人物顾盼俯仰,髻鬓如生,真绝笔也”(明·顾起元《懒真草堂集》)。当观者目睹此画,或许能够产生这样的感受:“三段式的构图,同时呈现了时间点的过去、现在和未来,而地理上‘之’字形的山径,最能体现危险栈道的险峻,也是对人生意志力的极大考验。望着不老的青山翠木,饮着不断的林间泉水,任何人也不由得觉得自己形体在山水中的渺小,自己生命在浩瀚时间中的短暂”(转引自范世宏等《世界运河之都》,苏州大学出版社2021年版),于刹那间获得情感认同。正是此图在艺术审美与心灵共鸣层面皆具有别样的特征,才使得后人屡屡模仿改塑,产生过十余件衍生品,构成中国古代绘画领域的“‘明皇幸蜀’图像群”,在世界艺术领域中亦产生重要影响。

五代之际,北方山水画派的代表荆浩、关仝,在以“有笔有墨,水晕墨章”之法图写北方山水雄峻气格之际,亦着意于蜀山、栈道,创造诸多图画。今台北故宫博物院藏有关仝《蜀山栈道图》,描绘旅人骑驴穿行蜀道图景:蜀山巍峨,飞瀑楼观点缀其间,栈道蜿蜒曲折,盘旋接天;画面右下,一文士蹇衣回首,二随从一牵驴,一荷囊,正通行于栈桥,桥下水流湍急。清乾隆帝观看画中“蜀山栈道”“横云剑阁高嶷嶷”“五丁斧痕留绝壁,秋风落叶流水澌”等景致后,认为其“气韵生动”“犹使人饶蜀道思”,故虽画中“装池屡易姓氏去”,但“细认手笔无然疑”,为“关仝真迹”(引文见于弘历《题〈关仝《蜀山栈道图》〉》)无疑。

迨至宋元,蜀道图像获得长足发展:画家数量显著增多,表现素材更为丰富,图像类型尤为多元。据《宣和画谱》《图画见闻志》《画鉴》《石渠宝笈》《佩文斋书画谱》诸书载录,郭忠恕、郭熙、刘松年、许道宁、范宽、赵伯驹、李公麟、李唐、王诜、夏圭、王蒙、赵孟頫、钱选、傅若金、袁桷等30余位艺术家皆创作过蜀道图像,他们或勾勒蜀山景致,创作《蜀山图》《剑阁图》《蜀道寒云图》,或描绘栈道形貌,绘制《蜀栈道图》《蜀山栈道图》《云关雪栈图》《雪栈牛车图》,或展现蜀道行旅场景,创作《蜀山行旅图》《蜀栈行旅图》《栈道行旅图》,或对蜀道文学作品意蕴进行图像表达,如对李白《蜀道难》进行图像呈现的多种《蜀道难图》等。其中,美国弗利尔美术馆藏有清人潘正炜题签的“郭河阳《蜀山栈道图》真迹”,描绘行旅之人骑马驱车行进于蜿蜒栈道之上的图景,“活丘壑于毫端,峻岭寒林,画远天则若离若合,夺化工于腕下,人物马匹,写旅况则绘影绘声,落笔如天开,图画不可端倪,得江山助,良不浅已,较之李营邱,有过之无不及也”(引文出自潘正炜题签),可谓宋代蜀道栈道图像的代表;而同藏此馆的传为李公麟的《蜀川胜概图》,则是蜀道水道图像的典范,图中描绘岷江源头茂州界至掉石滩段川江两岸的山脉与名胜古迹,“寻丈间有万里之势,脱尽笔墨痕,与造物者游矣”(引文出自图中的乾隆题签),艺术家通过对蜀道水道空间形象的描绘及蜀川风物的图像呈现,寄托着蜀地士人的家国情怀,且在流传过程中被赋予不同的文化意义。

明清之时,蜀道图像蓬勃发展。首先,不同类型的《明皇幸蜀图》大量出现,如仇英、吴彬、张翀等,皆取意于玄宗入蜀故事,取法于李昭道,创造“自我”的《明皇幸蜀图》:仇英变传统《明皇幸蜀图》之手卷式为立轴式,将传统图中的三鬃马改绘为普通白马,坐骑主人亦不再身着红衣,而是穿浅粉色袍服,从而淡化原图的政治鉴戒意义,于明艳华丽中见出文人清雅之气;吴彬则选择玄宗及侍从、护卫等行进于山脚坦途场景进行描绘,人物衣饰华丽,车马仪仗繁盛,栈桥亭台庄严,展示出帝王“巡幸”的艺术想象,从而淡化“逃难”的历史色彩;张翀则以扇面形制表现这一题材,且以大篇幅勾勒蜀山险峻、林木茂盛形象,玄宗及其侍从等偏居右隅,寸马豆人,难辨明细,若非左侧款识“明皇幸蜀图崇祯丙子夏日张翀写”之指示,观者较难直观辨识图像主题。

(明)吴彬(传)《明皇幸蜀图》(天津博物馆 藏,罗建新 供图)

其次,对张载《剑阁铭》、李白《蜀道难》《剑阁赋》等进行图像表现的作品更为繁多,如明人谢时臣《蜀道难图》取意于“危乎高”“天梯石栈相钩连”“连峰去天不盈尺”“一夫当关、万夫莫开”等语词,描绘蜀山高峻雄奇、栈道蜿蜒曲折、关隘地势险要、巉岩特立突兀等形象,虚实结合,错落有致,凸显出蜀道陡峭曲折、难以行进等特征;张宏与韩道亨有书画唱和之作《蜀道难图》,将李白诗作的波诡云谲与韩道亨书法的笔走龙蛇、张宏绘画的灵动传神融为一体,相得益彰,而且画家不追求面面俱到,仅截取蜀道一角,勾勒绝壑幽谷、飞流急湍、栈道高架、崖壁千丈等形象,映衬出蜀道崔嵬峥嵘、突兀森郁,构思布局别具一格;仇英《剑阁图》以巨幅青绿山水形式展示剑阁“一夫当关,万夫莫开”的险绝奇丽,图中天色阴沉,群山壁立,峰峦叠嶂,远处为皑皑雪崖,近处是重彩辉煌的山峦,绝壁刀削挺立,栈道树林成荫,偶有残雪覆枝,几队人马行旅,沿栈道艰难而行,或骑马前行,或回首张望,或抬手呵气,人物虽风尘仆仆,但传递出一股不畏艰难勇往直前的乐观气息,加之整体布局疏密有致、张弛有度,故被清人吴升赞为“笔力老苍,气韵神古,平生杰作”;清人张道渥将要入蜀赴任简州,临行之际,向友人罗聘请绘《剑阁图》。但罗聘却未曾到过剑阁,因此就根据李白《蜀道难》诗中景象,运用丰富的想象力、夸张的手法和雄健的笔调,以全景式视角绘制“意中”之《剑阁图》:画面下端临水处为一山岩,设有旅店,房舍三五间,屋前大路上,一行商贾正在行进;山崖迎面壁立,云烟滚动,似乎伸手可触,行人若在云中穿行;云后两峰并峙,直插青天,其间有一空隙,上架小桥,下临深渊;众多景物艺术化凝定于条幅之中,让人见之即能悬想“剑阁峥嵘而崔嵬”之壮观景象。这类图像大多撷取蜀道文学作品中的部分语象予以视觉重构,以契合观者对蜀道“危乎高”的审美期待;同时,囿于图像瞬间性、凝定性诸特征,图像对文学作品审美意境的再现也存在疏离与改塑。

再则,栈道成为艺术家热衷于表现的题材。他们将栈道、栈道行旅等作为素材,纳入图像表现范畴,创造诸多作品,如仇英绘有《西蜀栈道图》,陈焕创作《栈道图》,谢时臣、袁尚统、刘度、王绂、王辇等皆绘制《蜀栈道图》,叶六隆绘画《蜀峰栈道图》,徐杨创作《蜀山栈道图》,袁耀绘画《蜀栈连云图》,凡此种种,不一而足,反复呈现作为交通建筑设施的蜀道的典型物象——栈道,为人们在观念中将抽象的蜀道具象化为实物表征提供了依凭。

伴随着大量“蜀道行纪”类文字文献的产生(就金生杨主编《蜀道行纪类编》、李勇先等主编《蜀道游记文献集成》诸书观之,古人游蜀文献,明、清尤多),“蜀道行旅”亦成为图像中经常出现的题材。其中,有以单幅图像呈现者,如仇英《蜀山行旅图》、张翀《剑阁行旅图》、蓝瑛《蜀山行旅图》、袁耀《蜀栈行旅图》等,亦有多幅册页连续呈现蜀道行旅“过程”者,如黄鼎《云栈八景图》《蜀中八景图》,即其于清康熙五十七年(公元1718年)由秦入蜀时创作的十六幅册页:宝鸡清晓、茶坪云岫、凤岭晴翠、紫柏深林、观音奇碥、石坡晚涉、鸡首雄关、褒城平旷、孔道翠柏、剑阁雄关、朝天峭壁、七盘峻岭、龙洞伏流、五丁古峡、嘉陵夕照、七曲仙踪,从中可以见出,黄鼎此行乃是先由秦栈从宝鸡而至汉中,再由蜀栈从汉中至广元、成都的;观者在欣赏这些连续图像时,万千蜀道景象,若在目前,仿佛无需亲身经历,就进行了一次视觉上的“卧游”行旅。

总体看来,中国古代的蜀道图像呈现具有多方面特征:图像源远流长代有传承,其肇端自魏晋,初成于唐宋,盛行于明清,延续至当代,波及于域外;图像门类风格多样,既有舆图、绘画、版画等平面图像,又有造像、雕塑、建筑、屏风家具等立体图像,涉及古代图像艺术的多种门类,且开启青绿山水之风貌,助力文人山水画纵深发展;图像题材类型丰富,既有对“明皇幸蜀”的跨代多维呈现,又有对蜀道文学作品意蕴的图像诠释,还有对蜀山、栈道等物象及蜀道行旅等事象的表达;参与图像生产之群体众多,既有帝王皇族、朝堂官员,又有文人、书画家、舆地学者,还有工匠技师、僧侣道徒等方外之士,几乎涉及社会各个阶层;图像价值多元,以图像形态折射出蜀道的形成、发展样态,展现出不同时代、地域、族属人们对蜀道的接受、认知、改塑形貌,发挥着传播知识、呈现思想、化育民众、陶冶情操等功能,是蜀道历史文化的重要物质形态之一。不过,长期以来,蜀道研究中存在“离图即书,尚辞务说”倾向,对图像文献缺乏应有关注。鉴于此,系统清理蜀道图像资料,不断补充、拓展、完善蜀道研究的文献源,深入研究蜀道“图像阐释”的相关问题,创新蜀道等线性遗产的阐释话语,已然成为蜀道研究领域亟待解决的问题。

来源:《四川日报》2024年7月19日第11版

作者:罗建新(西华师范大学教授、蜀道研究院常务副院长)

潘婧怡(西华师范大学文学院研究生)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册