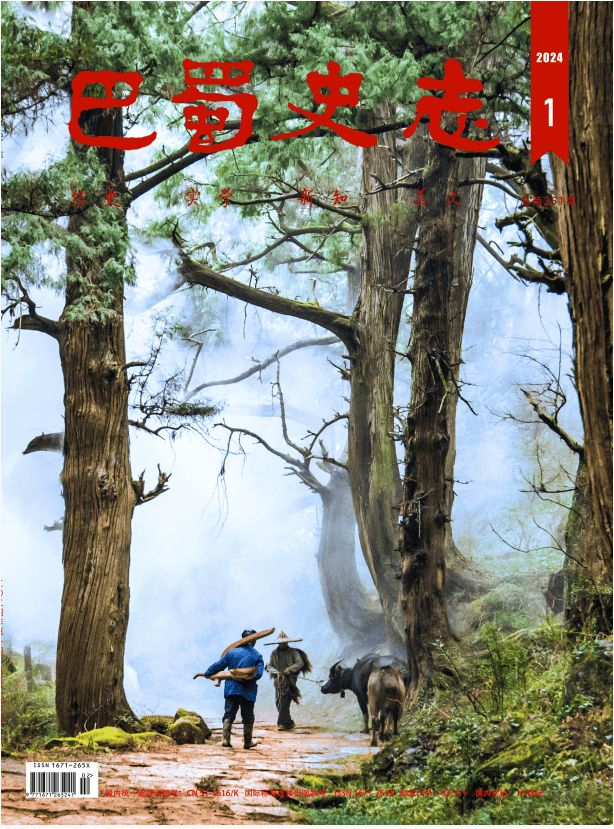

【历史文化】翠云廊对坚持正确政绩观的启示‖张忠仁 王林乐

本文载 《巴蜀史志》2024年第1期

翠云廊对坚持正确政绩观的启示

张忠仁 王林乐

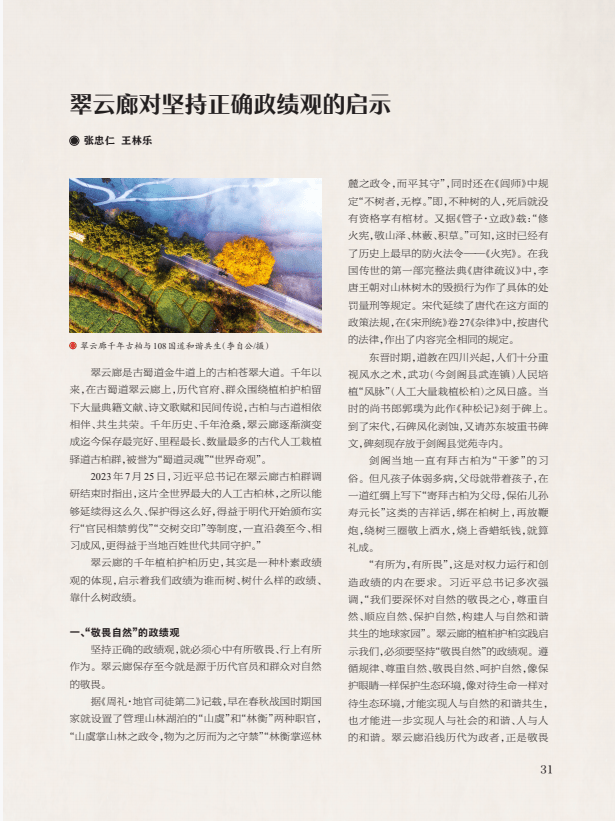

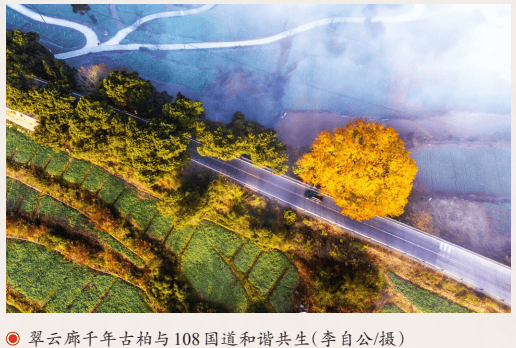

翠云廊是古蜀道金牛道上的古柏苍翠大道。千年以来,在古蜀道翠云廊上,历代官府、群众围绕植柏护柏留下大量典籍文献、诗文歌赋和民间传说,古柏与古道相依相伴、共生共荣。千年历史、千年沧桑,翠云廊逐渐演变成迄今保存最完好、里程最长、数量最多的古代人工栽植驿道古柏群,被誉为“蜀道灵魂”“世界奇观”。

2023年7月25日,习近平总书记在翠云廊古柏群调研结束时指出,这片全世界最大的人工古柏林,之所以能够延续得这么久、保护得这么好,得益于明代开始颁布实行“官民相禁剪伐”“交树交印”等制度,一直沿袭至今、相习成风,更得益于当地百姓世代共同守护。”

翠云廊的千年植柏护柏历史,其实是一种朴素政绩观的体现,启示着我们政绩为谁而树、树什么样的政绩、靠什么树政绩。

一、“敬畏自然”的政绩观

坚持正确的政绩观,就必须心中有所敬畏、行上有所作为。翠云廊保存至今就是源于历代官员和群众对自然的敬畏。

据《周礼·地官司徒第二》记载,早在春秋战国时期国家就设置了管理山林湖泊的“山虞”和“林衡”两种职官,“山虞掌山林之政令,物为之厉而为之守禁”“林衡掌巡林麓之政令,而平其守”,同时还在《闾师》中规定“不树者,无椁。”即,不种树的人,死后就没有资格享有棺材。又据《管子·立政》载:“修火宪,敬山泽、林藪、积草。”可知,这时已经有了历史上最早的防火法令——《火宪》。在我国传世的第一部完整法典《唐律疏议》中,李唐王朝对山林树木的毁损行为作了具体的处罚量刑等规定。宋代延续了唐代在这方面的政策法规,在《宋刑统》卷27《杂律》中,按唐代的法律,作出了内容完全相同的规定。

东晋时期,道教在四川兴起,人们十分重视风水之术,武功(今剑阁县武连镇)人民培植“风脉”(人工大量栽植松柏)之风日盛。当时的尚书郎郭璞为此作《种松记》刻于碑上。到了宋代,石碑风化剥蚀,又请苏东坡重书碑文,碑刻现存放于剑阁县觉苑寺内。

剑阁当地一直有拜古柏为“干爹”的习俗。但凡孩子体弱多病,父母就带着孩子,在一道红绸上写下“寄拜古柏为父母,保佑儿孙寿元长”这类的吉祥话,绑在柏树上,再放鞭炮,绕树三圈敬上酒水,烧上香蜡纸钱,就算礼成。

“有所为,有所畏”,这是对权力运行和创造政绩的内在要求。习近平总书记多次强调,“我们要深怀对自然的敬畏之心,尊重自然、顺应自然、保护自然,构建人与自然和谐共生的地球家园”。翠云廊的植柏护柏实践启示我们,必须要坚持“敬畏自然”的政绩观。遵循规律、尊重自然、敬畏自然、呵护自然,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,才能实现人与自然的和谐共生,也才能进一步实现人与社会的和谐、人与人的和谐。翠云廊沿线历代为政者,正是敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,所以才把植柏护柏形成制度、坚定信念、相沿成俗、持之以恒地坚持至今。

二、““干在实处”的政绩观

翠云廊留给我们的是触手可及的古柏,剑阁境内翠云廊北线普安镇至昭化有1724株、东线普安镇至阆中有4133株、西线普安镇至梓潼有1946株,全县共有古树名木7803株(其中古柏7778株)。这么多古柏遗存,是靠一代又一代人实实在在地栽植、实实在在地保护而得来的。

植柏护柏历史可追溯至秦汉,历代都有在官道两旁种植树木的传统。有确切文献记载的大规模植树有6次,传说秦始皇、张飞等都曾是植树者。其中宋明两朝的种植规模尤其巨大。宋代真宗、仁宗、徽宗、宁宗都颁布了关于沿官道植树的诏令,明正德年间的剑州知州李璧不但在沿线植柏达数十万株,还颁布了“官民相禁剪伐”的禁令,使保护柏树的意识深入人心。故,皇柏又有“禁柏”之称。清代除继续贯彻这一禁令外,又进一步建立起了登记、编号、悬牌示逾等保护与管理制度。清俞陛云《入蜀诗纪》载:“光绪辛酉年(1897)知州方德堃以木牌悬树上,标注其数。余仅行至剑州(今普安镇),已五千余株,合计数当过万。”剑阁县的历任州、府、县、道官员都有一个职责,那就是必须保护好这些皇家的柏树。“交树交印”等责任制度逐渐形成,一直沿袭至今。

业绩都是干出来的,真干才能真出业绩、出真业绩。习近平总书记对树立正确政绩观就提出明确要求,强调要“坚持干在实处、务求实效”。

干在实处,关键就在于以钉钉子精神抓部署、抓落实、抓督查,不获全胜决不收兵。翠云廊的植柏护柏实践启示我们,必须要坚持“干在实处”的政绩观。要坚持实事求是、真抓实干,一切工作都往实里做、做出实效,坚决杜绝口号式、表态式、包装式落实的做法,要注意把阶段性工作与长期性目标结合起来,像栽植一棵一棵柏树一样,一件一件抓落实;像一年一年保护古柏一样,一年一年抓出成效,才能不断积小胜为大胜。

三、“为民造福”的政绩观

翠云廊一线历代清官能吏普遍以安民得民、造福为民作为为官治政的根本,沿袭植柏护柏制度至今。千年来,翠云廊万株古柏为官员、行商、文人、百姓指路引向、遮雨挡暑、供材供料,造福一方。

李璧知剑州“时遭鄢蓝变后”,他激励农桑、开辟市场、设养济院,修整蜀道、改水南河、拓展城池、立兼山祠、修剑阁名儒录,“课士劝民,时称第一。士民立祠铸像以祀之。”因为李璧在治理战乱后的剑州中很好地安抚了百姓,故“有剑南至阆州、西至梓潼,三百余里官道,古柏数十万株,为璧所植。至今官民相禁剪伐,以志甘棠之爱”(《剑州志》)。正是因为这样的善政得到了民心,翠云廊古柏的保护才转化为人民群众的自觉行为。

习近平总书记强调“为民造福是最大政绩”,要求“把好事实事做到群众心坎上”。多为群众谋福祉,才能让政绩经得起历史检验,赢得人民群众的衷心拥护。翠云廊的植柏护柏实践启示我们,必须要坚持“为民造福”的政绩观。要立足本职工作,走好群众路线,深入基层、深入群众,了解群众的疾苦,倾听群众的呼声,遵循“政绩之本,在于为民”,把人民的需要和要求与自己的工作结合起来,精准施政,为人民群众排忧解难,切实提升执政水平和为人民服务的能力。

四、“恪守制度”的政绩观

翠云廊是迄今世界上保存最完好、里程最长、数量最多的古代人工栽植驿道古柏群,这绝非一朝之功,在于历代官员和群众恪守植柏护柏制度。

秦始皇统一天下推行“车同轨,书同文、道宽五十步、三丈而树”的政令大量栽植人工行道古柏,“张飞上午栽树,下午乘凉”的传说,东晋培植“风脉”(人工大量栽植松柏)之风,南宋发布“禁四川采伐边境林木”的诏令,北宋朝廷关于道路树木的栽植、管理、采伐命令,明代李璧规定驿道栽植柏树“官民相禁剪伐”命令,1941年4月19日四川省政府《为保存古物严禁砍伐古柏的训令》中明确规定“就境内古柏依序编号,令该管乡镇保中人等,切实保护,严禁砍伐,并列册备查,以备县长交接”,将“各乡、镇、保、甲长办理保护古柏工作成绩列为考绩之一”,1981年剑阁县《关于加强剑阁古柏保护管理的决定》将古柏纳入离任工作交接的内容之一。党的十八大以来,剑阁县践行习近平总书记“两山”理论,传承“离任交接”制度,进一步深化推行“林长制”,离任交接范围由以前的县令、县长扩大到县委书记和县长、乡镇党委书记和乡镇长、村社区书记和主任、村民小组长、县林业局局长、乡镇林业站站长、护林员,形成了横向到底、纵向到边、全覆盖的古柏保护责任体系。翠云廊“交树交印”制度坚守至今,从未间断。

坚持和落实正确的政绩观,一个重要的问题就是要切实加强制度建设,正确的政绩观须以制度来规范,靠制度来保证,用制度来落实。翠云廊的植柏护柏实践启示我们,必须要坚持“恪守制度”的政绩观。要把权力关进制度笼子里,让制度刚性运行,成为硬约束。通过建立科学合理的政绩考评制度、求真务实的用人制度和切实可行的监督制度来督促党员干部敬畏制度、恪守制度。

五、“潜绩为要”的政绩观

“前人栽树、后人乘凉”。李璧及翠云廊的历次大规模植树者,他们并不是因为要在自己任期内创造“世界奇观”而搞“政绩工程”“形象工程”,而是长期坚持植柏护柏,坚持潜绩为要,才为我们留下这笔宝贵的文化遗产。

“潜绩”,是不显山、不露水,周期长、见效慢的工作,这就特别需要党员干部有“功成不必在我”的胸襟、“咬定青山不放松”的定力。习近平总书记多次强调要“牢固树立正确政绩观,既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事,也要做为后人作铺垫、打基础、利长远的好事”“把握好潜绩和显绩的关系”。翠云廊的植柏护柏实践启示我们,必须要坚持“潜绩为要”的政绩观。必须建立健全推进制度落实的监督、问责与惩戒机制,把制度执行力和治理能力作为干部选拔任用、考核评价的重要依据,坚决杜绝在制度执行上做选择、搞变通、打折扣,有令不行、有禁不止。

正确政绩观就是正确的权力观、事业观、发展观,树立和践行正确的政绩观,是中国共产党对党员、干部的一贯要求。坚持正确政绩观,就是坚持党的宗旨和性质,就是坚持尊重客观规律、按客观规律办事,就是坚持对党负责、对人民负责、对事业负责。

翠云廊古蜀道,蕴含着中国自古以来最朴素的政绩智慧,新时代党员、干部要走进翠云廊、读懂翠云廊,自觉树立和践行正确的政绩观,在强国建设、民族复兴的新征程上建新功。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:张忠仁(剑阁县委办公室副主任、剑阁县党史和地方志事务中心主任)

王林乐(剑阁县委党校原副校长)