【文史英华】朱熹和曹学佺,究竟是谁创作了《温江道中》‖黎明

朱熹和曹学佺

究竟是谁创作了《温江道中》

黎 明

温江离省近,民俗向称饶。

处处是流水,时时当度桥。

沤麻成白雪,酿酒比红蕉。

底事归心发,惊闻估客桡。

——《温江道中》

《温江道中》这首诗见于一些史籍中。近年来,关于它的作者问题有一些争论:一种观点认为系明代曹学佺所作,另一种观点认为是南宋朱熹所作。笔者认为,《温江道中》系明代曹学佺作品。考证如下。

一、从版本和成书年代论证,《温江道中》是明代曹学佺的作品

(一)日本内阁文库所藏曹学佺《石仓全集》收录《温江道中》

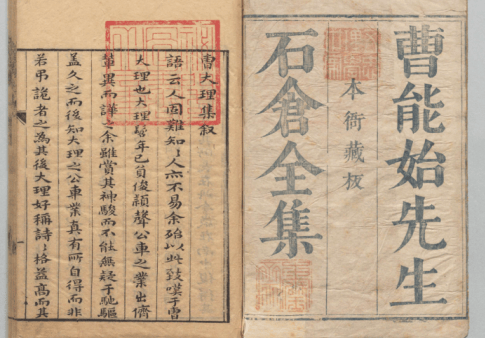

在记载有《温江道中》的古籍文献中,目前已知成书年代最早的是明代学者、诗人曹学佺的文集《石仓全集》,全称为“曹能始先生石仓全集”,又作“曹大理集”,今存日本内阁文库所藏《石仓全集》,合61册109卷,为明刻本。该书第二十二册第二种《蜀草卷上》第12页即有此诗。

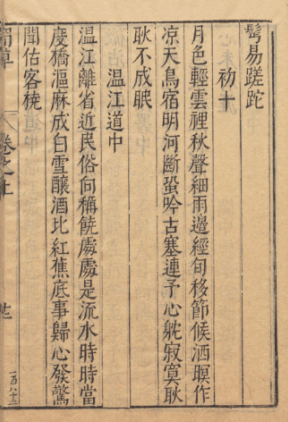

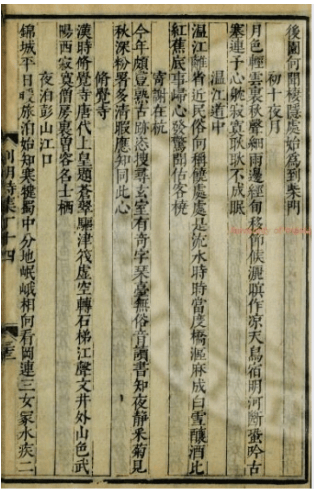

日本内阁文库藏曹学佺《石仓全集》刻本《蜀草》卷之上所收录的《温江道中》

日本内阁文库所藏《石仓全集》,在日本国立公文书馆编著《簿册情报》中书名为“曹大理集”(实际上本书封面题为“石仓全集”,卷首题为“曹能始先生石仓全集”)。《书志事项》注明为“明刊本”。这是我们所能见到的最完备的曹氏文集。《明史》志七十五《艺文志四》记载“曹学佺《石仓诗文集》一百卷”,日本内阁文库藏本卷数与之大体相合,对于研究曹学佺著述的重要性可想而知。

这是一部集成本,各卷并非一体编排、刻印。实际上,由于曹学佺著述颇丰,其在数十年宦海沉浮中不断创作,陆陆续续增刻诗集、文集,比如《石仓文稿》《石仓三稿》《石仓四稿》《石仓五稿》《古稀集》等,直到南明隆武二年(1646年)自缢。所以,有学者认为曹氏是“随写随编随刻,只有一个《石仓》的总名,没有一个更详细的规划”①。由是现存的明代刻本的曹氏篇幅较大的集子,呈现出集成本(或拼凑本)的面貌。比如,福建师范大学图书馆所藏《曹大理集》,学者考证亦系拼凑本②。

日本内阁文库藏曹学佺《石仓全集》刻本首页

从抄本到刻本,关于《石仓全集》成书年代的考证。

日本内阁文库所藏《石仓全集》缺乏一种编印书籍的整体性设计,或文集、或诗集、或诗文并在一卷,加起来61册。那么问题来了,这个集成本,是不是如日本内阁文库《簿册情报》中注明的系明代刊印的呢?考查各册版式,每页皆9行18字,字体、边框样式皆一致,显然刻印所用之板相同,即卷首注明的“本衙藏板”。从这个意义上讲,虽系集成本,但并不是把各个板式不同刻本汇总起来装订在一起,而是汇集了不同时间内、同一板式刻印的各本集子。既非统一编辑刻印,又用相同板式刻印各卷,显然非后世书商所为,应系明末作者和书商合作刻印。这便与《石仓全集》的成书年代有关,即著述丰富的曹学佺,在大约40年间将不同时期的作品编辑整理付梓,或诗集,或文集,或诗文形式并在一起,由此形成多部板式相同而编排并不一致的集子,造成了《石仓全集》明刻本的状貌。

曹学佺的诗文集屡遭禁毁,甚至板亦被毁。清代后“历百余年闽中旧家亦无有全集完好者”,其曾孙曹岱华殚心20年,亦只收集到“诗若干卷、文若干卷”③。国内所藏各本卷数亦少。从这个意义上讲,日本内阁文库所藏的相对完备的107卷本,乃明末清初之时漂洋过海流传至日本④,有幸保存至今。

其实,日本内阁文库所藏《石仓全集》的实物年代如何,并不影响关于曹学佺作《温江道中》并收录入其诗集这一事实的判断,因为,我们还可以研究《石仓全集》及各集子的成书年代。比如司马迁《史记》现存最早的版本系宋代刻本,何曾见过汉代的抄本呢?但这并不影响我们对《史记》成书于汉代的基本判断。原因是有迹可循、有史可考。

日本内阁文库所藏《石仓全集》有落款为“南京吏部右侍郎同郡叶向高撰”“莆中洪宽书”的序《曹大理集叙》。叶向高是明朝万历、天启年间的大臣,曾任文渊阁大学士、首辅,《明史》有传。其担任南京吏部右侍郎,大约在万历三十二年(1604年)至万历三十五年(1607年)之间⑤。叶向高为曹学佺作序,也应在这段时间内,否则断然不会落款官职为“南京吏部右侍郎”。洪宽,亦是晚明文人⑥。其抄录叶序,亦必在晚明。

叶向高所作之序,题名为“曹大理集叙”。文中也多次以“大理”指代曹学佺。这一时期,曹学佺任南京大理寺寺正的闲职⑦。“曹大理”即是当时对曹学佺的尊称。《曹大理集叙》中,已提到曹学佺自己汇编的集子。比如:“徂岁北行,大理寄一帙于途,余读之而喜”。“一帙”即一卷,应系手抄本。显然,至少万历三十二年(1604年)后,曹氏已有手抄本集子并开始筹备编印。他请好友叶向高作序、洪宽书写。后来,曹学佺担任四川右参政、四川按察使,隆武年间任礼部尚书、加太子太保衔,其诗文全集便不会沿用“曹大理集”名称,而是以自己所建石仓园为名,采用“石仓集”或“石仓全集”这一名称。

嗣后,曹学佺又不断整理、汇编和刊刻自己的诗文集。比如万历三十九年(1611年),他请徐��撰《石仓集序》,序文中提到在此集之前,曹学佺还刻过《蓟门》《金陵》《芝社》《入蜀》等集⑧。明末黄虞稷的《千顷堂书目》就记载有曹学佺的《石仓全集》。曹学佺的创作几乎覆盖整个晚明的历史轴线。他的全集也在不断增加和完善。这期间,应该出现了多种完备程度不一的《石仓全集》。

关于《蜀草》的成书年代。

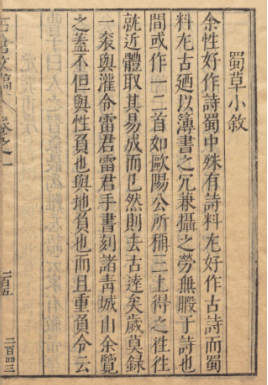

福建师范大学陈庆元在《日本内阁文库藏曹学佺〈石仓全集〉编年考证》一文中,对该书所收录的各个集子成书年代进行了统一考证。其中关于收录《温江道中》一诗的《蜀草》卷上,判断创作时间为:作于万历三十七年己酉(1609)四月至三十八年庚戌(1610年)七月⑨。这一时期,曹学佺在四川担任右参政。曹学佺生前,即已将《蜀草》形成集子。日本内阁文库藏本《石仓全集》第五册《石仓文稿》卷一第105页收录有曹氏自撰的《蜀草小叙》,明代沈守正《雪堂诗集》卷三收录《答曹能始示蜀草》。从这些材料看,曹学佺生前已形成诗集《蜀草》并在自己的圈子里传看。明代天启《成都府志》(美国国会图书馆藏,明代天启年间原刻五十八卷本)卷五十还收录曹学佺《蜀草》里多篇诗作,有《移竹》《蜀府园中看牡丹》《百花潭吊杜工部同舒尚孺宁寿卿》等。由是,《蜀草》的成书年代,不会晚于明代,甚至不会晚于明朝天启年间。

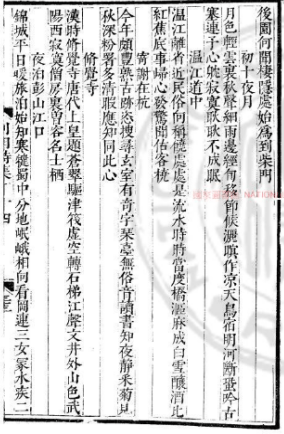

日本内阁文库藏曹学佺《石仓全集》刻本《石仓文稿》卷之一所收录的《蜀草小叙》

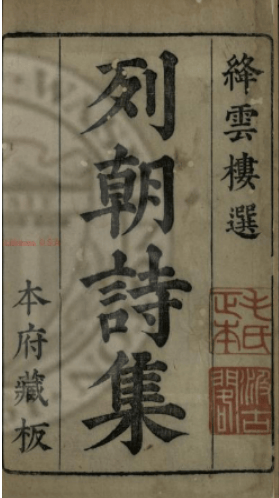

美国华盛顿大学图书馆藏本钱谦益《列朝诗集》(顺治刻本)丁集十四所收录的《温江道中》

乾隆十一年(1746年),即曹学佺去世100年后,清政府追谥曹学佺为“忠节”⑩。乾隆十九年(1754年),其曾孙曹岱华将所藏先祖的诗稿付梓,刊刻《石仓诗稿》。这部古籍卷二十《蜀草》12页,亦收有《温江道中》。

(二)钱谦益《列朝诗集》清初毛晋汲古阁刻本收录《温江道中》,列于曹学佺名下

钱谦益所编《列朝诗集》,又题名为“绛云楼选列朝诗集”,其中《丁集》第十四,收录《温江道中》,列在“曹南宫学佺八十三首”之下。

关于这部书的版本问题,现存的本子也不少,主要有稿本和印本两大体系。稿本有北京大学图书馆藏本、天一阁博物馆藏本、台北国家图书馆藏本。其中,北大本疑似天启年间汇编的初稿,天一阁本写于崇祯末年,国图本写于顺治三年之后(印本诞生之前)。印本有顺治九年毛晋汲古阁刻本、宣统二年(1910年)神州国光社铅印本。

现存的顺治年间毛晋汲古阁刻本《列朝诗集》,有美国华盛顿大学图书馆藏本,81卷26册,有钱谦益的自序,卷首有“毛氏定本”“汲古阁”印章,此本应即钱谦益学生毛晋所印之原本。另外,台北国家图书馆、哈佛燕京大学图书馆也藏有顺治年间毛晋刻本。台北国图本为81卷32册,哈佛燕大图书馆本为81卷60册。与华盛顿大学图书馆藏本所不同的是,这两本没有序,但多了一个《列朝诗集诠次》,位于第一册正文之前。台北国图本有“毛氏定本”“汲古阁”印章,而哈佛燕大图书馆本没有,其时代或晚于国图本和华盛顿大学图书馆本。以上三种印本只是装订册数不同而已,板式、分卷完全一致(卷首皆题“本府藏版”)。三种印本均收录有《温江道中》(曹学佺名下),都在丁集十四的33页。

哈佛燕京大学图书馆藏《列朝诗集》顺治刻本丁集第十四收录的《温江道中》

台北国家图书馆藏钱谦益《列朝诗集》(顺治刻本)丁集十四收录的《温江道中》

《列朝诗集》于康熙年间遭到禁毁,所幸尚有版本保存至今。康熙三十七年(1698年),钱谦益的族孙钱陆灿曾汇集《列朝诗集》的小传为一编,单独刊行。至宣统二年(1910年),国光社出了铅印本,由于有顺治间刻本为证,所以并不以此为据。

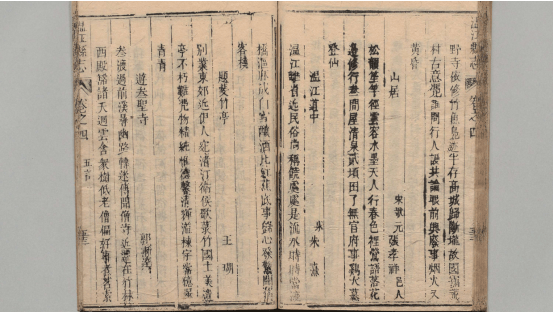

(三)《温江道中》不见于朱熹的各种诗文集,将作者注为朱熹的史料,仅见于乾隆、嘉庆、民国三种《温江县志》

朱熹的著作十分丰富,《晦庵先生朱文公文集》一百卷、《续集》十一卷、《别集》十卷等均不见《温江道中》。目前已知的材料,只有乾隆、嘉庆、民国三种《温江县志》显示《温江道中》为朱熹所作。考虑到嘉庆、民国二志对前志的延续,这里重点探讨现存最早的《温江县志》,即乾隆《温江县志》。

乾隆时期温江知县冯中存编修《温江县志》,其成书年代一般定为乾隆十六年(1751年)。之所以这样讲,是因为开篇有冯中存撰文的序,落款有“皇清乾隆十六年岁次辛未春月吉旦”的时间叙述。十分凑巧的是,日本内阁文库亦藏有一部乾隆《温江县志》,记录为乾隆十六年(1751年)刻本,4卷本,封面题为“重修温江县志”。卷首第1页右上方钤有“秘阁图书之章”印。这部典籍,应系乾隆《温江县志》最早的刻本。原因是,本子有6处帖条。比如,第11页贴有红条,上书旁注:“此处不应作两行写”“此处亦不应另作一行写”,又13页红条旁注“天子字何故不双抬”等。另外,一些位置还有校对修改的痕迹。显然此本系定本之前提供给出书者的书样。因此,这个本子很可能早于冯中存的定本若干月。但无论多早,亦不能超过冯氏序文落款的乾隆十六年(1751年)。

这个版本卷之四第53页收录《温江道中》,注明作者为“宋朱熹”。与《石仓诗稿》《列朝诗集》等不同的是,《温江县志》有两个字的差别。即“民俗向称饶”的“向”字,《温江县志》作“尚”字,“时时当度桥”的“度”字,《温江县志》作“渡”。其实这种差别也是版本变化的正常现象,许多古诗均有类似问题。

乾隆《温江县志》成书前,康熙二十五年(1686年),温江知县王瑚主持编纂过一部《温江县志》(11)。由于此书已散失,不能确定是否该书中亦收录《温江道中》,是否仍注为朱熹所作。因此,无法以此为据。另外,天启《新修成都府志》(查阅有天启年间刻本,48卷本,美国国会图书馆藏)、雍正《四川通志》(查阅乾隆年间四库全书抄本),亦无《温江道中》。

日本内阁文库藏本乾隆《温江县志》卷之四关于收录的《温江道中》

还需补充说明的是,清代《温江县志》存在为地方“贴金”、附会、记录马虎等现象。比如,称南宋状元、词人张孝祥为温江人,并且煞有介事地在《艺文》中收录张氏的作品;又比如,对明代温江进士的科第年份记录严重失实、对明代进士、举人姓名的记载不全面、不充分等。这些问题,当然是作者的局限性造成的,不能苛求古人,但既有这些问题和不足,用《温江县志》来考证古诗作者出处等学术问题,难免失之偏颇。

从以上古籍文献版本和成书年代的对比不难发现,《温江道中》最早见于明代刊刻的《石仓全集》中,且表明该诗作者为曹学佺的典籍《石仓全集》《列朝诗集》,其存世版本、成书年代均大大早于《温江县志》,因此,从版本学和史料学的角度考察,《温江道中》的作者系明代曹学佺更为准确。

二、从文辞内容和创作风格论证,《温江道中》是明代曹学佺的作品

(一)朱熹的时代,温江离“省”很远

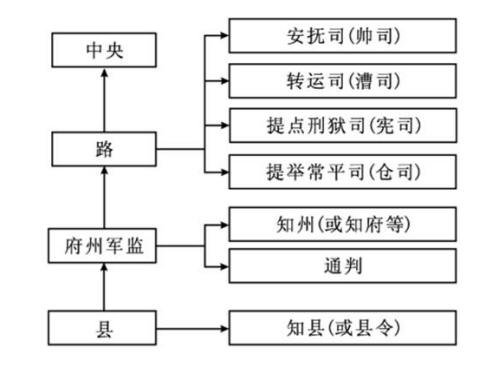

“温江离省近”,一个“省”字也告诉我们,此诗断然不作于宋代。宋代当然有省,可这个省是中书省、尚书省、门下省衙门,并称为“三省”(12)。另外还建立了诸如秘书省、殿中省、内侍省等,这些皆是中央机构。宋代地方有哪些机构呢?省级单位称作“路”,在成都地区设立“成都府路”(13),设立了安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司等衙门。再往下,便是府、州、军、监一级衙门和县的衙门。未见有省。宋诗里当然也提到有“省”,可是这个“省”往往指京城的官署。地方的官署有其简称,比如安抚使司称作“帅司”,转运使司称作“漕司”,提点刑狱司称作“宪司”、提举常平司称作“仓司”等,未见有称作“省”的。有人说,这个“省”或指蜀王府,可是宋代四川地区哪有蜀王府呢?如果硬要说宋代地方官署也称作“省”,未免太过牵强附会了。

宋代地方管理体系示意图

行省制度,创始于元代。元朝廷将全国分为中书省直辖区、宣政院辖地,以及10个行中书省,简称“行省”。明代初年,沿用元朝制度仍设立行省,洪武九年(1376年)废除行中书省这一政权机构,分设各省的承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司。比如四川承宣布政使司、湖广按察使司、江西都指挥司等,“省”仍是地方一级政权的概念,且在文化意义上的区划的概念不断加强。自洪熙元年(1425年)后,明朝廷逐步向各省派出巡抚。宣德以后逐渐形成定制(14),巡抚开始成为掌管一省军民两政的最高官员。巡抚的设立,更加强化了“省”的概念和巡抚驻地省城的概念。

明朝人的诗文中,常用“省”来指代省级区划和省城。比如,高启有七言律诗《送沈左司从汪参政分省陕西汪由御史中丞出》(15)、李攀龙有五言律诗《登省中楼》(16)、高叔嗣有五言律诗《送管平田先生颁封秦府归省》(17)等。明代各种史料文献中也常用“省”来指代“省城”。比如《明熹宗悊皇帝实录》卷之二十八“抚臣王三善进省,随即出城,督率各将官攻克宅溪。”明代郑善夫《少谷集》卷二十收录《答湛甘泉》一文,提到:“素翁正月离省,下闻中途尚有辞”。明代李贤等撰《大明一统志》卷八十二崖州感恩县条目下:“有黎母山诸蛮环居号黎人去省地远”。崖州感恩县本系粤省之一部分,此处“去省”的“省”,显然指省城。

如果硬说“温江离省近,民俗向称饶”的“省”指官署,那么从文意上讲,甚有不通之处。距离官署的远近与人民是否富裕没有必然关联。但“省”解释为省城,则文意豁然通畅:接近省会这样的大城市,受其经济辐射,有利于农副产品生产加工和贸易,由是富饶。

所以,朱熹所处的时代,温江距远在临安府的“省”尚且遥远,一个长江头,一个长江尾。曹学佺的时代,温江的确“近省”。朱熹断然不能在诗作中胡诌。从诗文释义的角度进行论证,《温江道中》显然非朱熹所作。

(二)从曹学佺入蜀经历、诗作风格看《温江道中》

曹学佺于万历三十七年(1609年)、万历四十年(1612年)两次入蜀,在蜀地游历甚广、著作颇丰。遇到才思最盛、感怀最多之时,几乎每天都在创作。他的诗题有《庚戌七夕》《初八夜月》《初九》《初十》等,其诗作仿佛日记一样,充分反映了他的经历和感受。在《蜀草》中,这一点表现得同样明显。作者到成都后,前往参谒了文庙,参观了严君平卜肆、武侯祠、支矶石、金沙寺、薛涛井等,在百花潭凭吊杜甫、在锦江上泛舟、陪同王相如游览峨眉山、到蜀王府赏牡丹,凡此种种,均表现在他的诗作中。他也曾到过成都周边许多州县,因此留下《温江道中》《蜀州道中》《蜀州署中》《双流》《新津》《夜泊彭山江口》等(18)。

《温江道中》与曹学佺其他游历诗歌的文辞风格、选材取向十分一致。

从诗歌风格看,都是那种清新、质朴的语言风格,甚至一些词句有着明显的通俗化倾向。比如《温江道中》有“温江离省近”,《蜀州署中》有“外州住几日,转忆锦官家”,《双流》有“才到县西门”,《郊行》有“今岁农功好,郊行亦可欢”。这些直白的语言,即使没有多少古文功底的人也可以看懂。

从选材取向看,都体现了对自然地理、土产风物、人民生产生活的关注,让人感受到一种“地理家情怀”。比如,说自然地理的,《温江道中》有“处处是流水,时时当度桥”(写温江河道密集),《蜀州道中》有“蜀州亦平野”“官柳上千行”(写崇庆州平原地貌、柳树密布),《夜泊彭山江口》有“岷峨相向看”“水疾二郎滩”(写远山近滩)。比如,说土产风物和人民生产生活的,《温江道中》有“沤麻成白雪,酿酒比红蕉”(写到麻的生产和酿酒);《蜀州道中》有“农夫收白秔”(写农业生产,秔即粳稻);《郊行》有“新茅添屋角,晚稻泊林端”(写农民修葺房屋、稻谷丰收),新津有“客自荆吴外,民其邛蜀间”(写人口结构)。

从上面的分析不难看出,《温江道中》与曹学佺其他诗作风格和选材取向具有较高的一致性,也可从一个侧面论证《温江道中》出自曹氏手笔。

事实上,上述诗歌的特点,正体现了曹学佺的独特之处:即他不是一个通常意义的读书人或仕宦,他对地方历史、地理、文化、民俗、艺术等有着浓厚兴趣,其所著《蜀中广记》一百零八卷,分名胜、边防、通释、人物、方物、风土、诗话、画苑等十二门(后人又单独拿出《名胜记》进行刊刻)。他还曾选刊历代诗作,编印《石仓十二代诗选》。他对民风民俗、人民生产生活的关注,体现了一种人本思想。应该看到,曹学佺是晚明一位才学出众、成就突出、气节凛然的大学者,他“配得上”《温江道中》,承认《温江道中》的作者是曹学佺而非朱熹,不应当觉得“掉了身价”。

笔者认为,宣传一地的历史文化,应建立在信史的基础上。只有建立在信史基础上的宣传,才是站得住脚的。如果站在想象和附会的基础上进行宣传,怎么可能让人信服而产生对这座城市的热爱呢?

延伸阅读

曹学佺简介

曹学佺(1574—1646),字能始,一字尊生,号雁泽,又号石仓居士、西峰居士,福州府侯官县洪塘乡人,明代官员,著名学者、诗人、藏书家、书法家,为“闽中七子”之首。明万历二十三年(1595年)进士,曾任户部主事、南京大理寺左寺正、南京户部郎中、四川右参政、四川按察使、广西右参议、太常寺卿、礼部侍郎兼侍讲学士、礼部尚书加太子太保衔。清兵入闽,自缢殉节。一生著述30多种1329卷。其中,《蜀中广记》是研究四川历史文化的重要著作,代表作还有《周易可说》《诗经质疑》《宋诗选》《石仓是十二代诗选》等。

注释:

(1)陈庆元《日本内阁文库藏曹学佺〈石仓全集〉编年考证》,《文献》杂志2013年第2期。

(2)方宝川整理《曹学佺集》卷首,江苏古籍出版社,2003年5月出版。

(3)中国国家图书馆藏曹岱华编《石仓诗稿》乾隆十九年刻本陈治滋撰《重刻曹石仓先生诗集序》。

(4)陈治滋序还提到:“其书版之在石仓者,遭海寇焚掠,片简无存。”可见曾有海寇掠夺此书。有遭焚毁者,亦有被掠夺者。

(5)关于叶向高任南京吏部右侍郎的时间,《明神宗显皇帝实录》卷之三百九十五。

(6)现存有洪宽于万历三十七年六月所作《陆士衡文赋》楷书册页,并在曾鲸的画作《吴允兆像轴》上题款,落时间为“万历丁未(1607年)”,钤有“洪宽之印”。

(7)《福州大学学报》2012年第5期发表陈庆元《曹学佺年表》,万历二十七年(1599年)至万历三十六年(1608年),曹学佺任南京大理寺寺正。

(8)《福州大学学报》2012年第5期发表陈庆元《曹学佺年表》“万历三十九年”条目下。

(9)陈庆元《日本内阁文库藏曹学佺〈石仓全集〉编年考证》,《文献》杂志2013年第2期。

(10)四库全书抄本《钦定大清一统志》卷三百二十六:“曹学佺,字能始,侯官人…本朝乾隆四十一年赐谥忠节”。

(11)乾隆《温江县志》卷首收录有康熙二十五年成都知府佟世雍、温江知县王胡所作的两篇序,讲述了康熙县志编修经过。

(12)徐松《宋会要辑稿》职官一。

(13)宋代王存《元丰九域志》卷七“成都府路”条目下。

(14)夏燮《明通鉴》卷二十六载:“宣德中,以关中、江南等处地大而要,命官更代巡抚不复罢去。正统之末,南方盗起,北寇犯边,于是内省偏隅遍置巡抚。”

(15)明代陈子龙《皇明诗选》卷十“高启”条目下.

(16)明代陈子龙《皇明诗选》卷八“李攀龙”条目下。

(17)明代陈子龙《皇明诗选》卷九“高叔嗣”条目下。

(18)本段落《蜀州道中》等诗作,均出自《石仓全集》第二十二册《蜀草》卷上、卷中。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:黎明