【文史英华】推开最窄的门 走向最宽的路‖章夫

本文载《巴蜀史志》2023年第6期

推开最窄的门 走向最宽的路

章 夫

一

摆在你面前的,是一本再造的《窄门》。这本书初版于2007年,适逢“最后的成都满城聚落”——宽窄巷子全面改造升级。这一版先后印了十数次,成都颇具影响的见山书店(散花书屋)主理人廖芸女士告诉我,这是他们在宽巷子店卖得最好的写成都的书。

渐渐地我发现,这本“通俗读物”有很多局限性。很多想说的还远远没“说到位”,没有“说到位”的不仅仅指历史纵深感,还有人文厚重感,很有必要再进行“深加工”和“精加工”。后在出版社鼓励下,我进行了全面的“改造”与“升级”。也就是说,摆在你面前的这本再版的《窄门》,除了书名和极少章节内容之外,里面的很多文字都是全新的。

只因案头文债过多,一直难以沉下心来全身心投入,一拖就是5年。

改版后的《窄门》,从书的副题《公元1718—1911,成都宽窄巷子历史断章》可以看出,重点放在大清中晚期近200年间。透过“宽窄巷子—满城—成都—大清—世界”由小及大的叙事逻辑,让读者徜徉在这段历史的时间和空间。因为这段历史太过精彩,众多研究机构、各路写作者的各类读物可谓汗牛充栋。很大程度上讲,我也只是以此为楔子,从一个小小的侧面(或剖面)抽丝剥茧,从而串起“千年未有之变局”,权当宏大叙事下的由头。

二

书名仍坚持用《窄门》,是因为我欣赏“窄门思维”。听过一个寓言故事:“发大水了,所有动物竞相跑过大河到对面山顶避难。河上有一座大桥和一座独木桥可供选择,动物们都选择走大桥,只有一只山羊走上独木桥。最终大桥不堪重负垮塌了,只有走独木桥的山羊活了下来……”岔口前,愿意放弃人人趋之若鹜的大道,而走上属于自己的独木桥,这就是“窄门思维”。

所谓的“窄门”,其实就是选择大多数人不愿走的路。意味着最初时荆棘满布,只能苦熬坚守,在吃过常人所不能承受之“罪”后,一旦跨过去,后面的路会越走越平,越来越宽,可谓苦尽甘来。而与之相对的宽门,则是相反。

以有形的路与无形的路作喻,其实也不难理解,就是我们老祖宗留下来的那句俗语:“吃得苦中苦,方为人上人”。传承下来的此类格言和警句颇多,但凡读过书的人都能信手拈来。

要真正以此为人生路标,践行其中的真谛,却不是人人能做到的。人生之路有两种,择大门而路险,过窄门而途宽。真正厉害的人,明白唯有坚持“窄门思维”,不偷懒耍滑不怨天尤人,下硬功夫死功夫,方能赢得属于自己人生的那道灿烂彩虹。

能跟上时代变化的人,即使生活安逸,也始终保持窄门思维,不断挑战新事物,将自己的路越拓越宽。

三

推开最窄的门,走向最宽的路。《圣经》中的耶稣似乎早有预感,他告诫门徒:“引到灭亡,那门是宽的,路是大的,进去的人也多;引到永生,那门是窄的,路是小的,找着的人也少。”他知道能坚守到最后的人不多,随后,他又警告“你们要防备假先知”。或许他正是看到了寻找窄门不易,所以必然会衍生出各形各色的“假先知”,带领世人误入歧途。但他不曾也无法料想的是,在身后千年的除魅世界里,世人的信仰渴望与冲动虽在,但真正的窄门里却依旧形单影只。

进窄门,走远路,见微光。堪称人生最难的修行。

不只是西方,东方思维方式之下也有同样的结晶。明代思想家洪应明曾言:“苦时之坎易逃,而乐处之阱难脱。”应该说,中国纷繁复杂的历史长河里,有着“千年未有之大变局”的清末民初,是很值得作家们观照的。人们在熙熙攘攘的大道上一路狂奔,无论是帝王将相还是贩夫走卒,无论是贤达智者还是芸芸众生……概莫能外。

虽然我们都自恃甚高,却很少有人能看清前行的路,比如大清最后的守夜人末代皇帝及其“爱新觉罗集团”,比如一度不可一世的封疆大吏赵尔丰,还有自以为看清了世界的清末重臣端方,又如书中写到的保路运动众多志士仁人……人们都在以不同方式,在时代泥沙俱下的裹挟中,携手拥挤在人满为患的大道上……最后所收获的,多是事与愿违的苦涩。

那些“宽”与“窄”,那些“轻”与“重”,那些“大”与“小”……如同万花筒一般的乱象,构成了“大变局”前后的众生相。透过这特定历史背景下的满城风物,我似乎闻到了历史的胎音。

因之,此次再版所增加的内容,更多为体现出以下一些权重与考量。

四

视野更为宏阔。将成都放在世界背景下进行审视与对比。分阶段分场景,全方位展示直接引发辛亥革命的四川保路运动——这个具有史诗般意义的重大历史事件。从各色人等到各阶段情况,力求站在历史深处进行淘井般的史料挖掘。旨在抛弃一般意义上的宏大叙事,试图透过一些鲜为人知的正史野史,拿起微创的手术刀,给读者不一样的历史视觉。比如,从一只股票引发的“骨牌效应”入手,来洞悉清末时局的混乱与不堪。那支滥觞于大洋彼岸的“兰格志股票”,如一只蝴蝶般扇动着翅膀,其所引发的蝴蝶效应,最终将大清送上末路。

1910年3月29日,大清股市刚开盘不久,龙头股兰格志(一个橡胶公司的名字)股价便迅速攀升至1675两白银一股,发行价不过100两白银一股的兰格志,迎来了帝国历史性的疯狂时刻。

多米诺骨牌效应是指在一个相互联系的系统中,一个很小的初始能量就可能产生一系列的连锁反应。上帝欲让你灭亡,必先令你疯狂。这样的“骨牌效应”直接决定了晚清的末路。

除此,还特地把康熙皇帝布防成都这个决策,放到整个历史大视野和地理大空间中去审视,从而因时因地牵出爱新觉罗家族的嬗变史与进化史。即,他们如何从偏安一隅到滚雪球一般不断发展壮大后,彻底完成合围,逐鹿中原,最终成为紫禁城的主人。

由大到小,由内及外,层层解剖。呈现在读者眼中的“满城”这个大清“麻雀”,显得更为立体而丰满。

这样的大视野的镜头还伸得更远。保路运动引发的辛亥革命直接开启中国新政,而中国新政的直接学习对象便是近邻日本。由此深入历史管道,探究日本新政的成因,即使如小小日本,开化也并非一蹴而就,同样有一个惨痛分娩的过程。将成都新政与中国新政乃至日本新政进行梳理,就有了一个清晰的脉络,彼此有机连接起来表达,不仅有了历史纵深感,且让人们从中感受到一种开阔的视野。

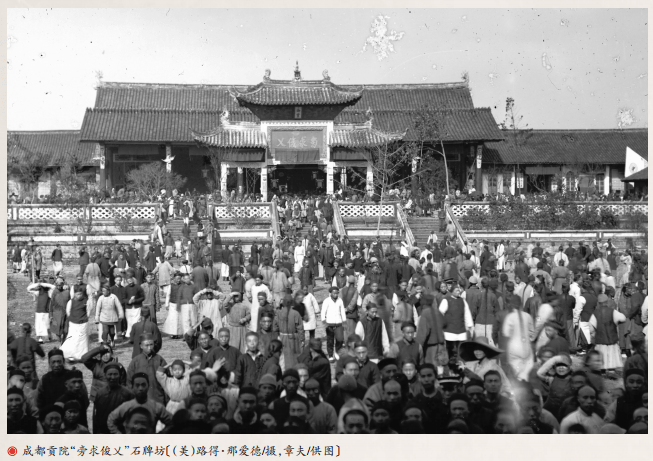

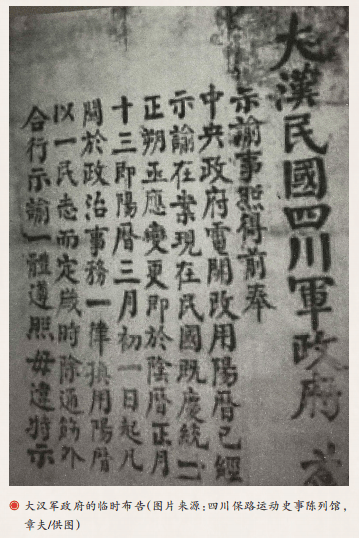

从“看得见”的变化做起,向“看不见”的地方渗透。费正清最有才华的学生芮玛丽可谓一语中的,“正是清政府的改革,摧毁了这一推行改革的政府,因为它不能控制其自身政策造成的加速度”。这期间,有很多西方人来到中国,来到成都,来到满城,用“他者”的眼光来留驻成都镜像。比如在成都生活了近3年的美国人路得·那爱德。那正是风起云涌的中国时局下,成都最为精彩的三年变局。1910年6月24日,年仅31岁的路得·那爱德从美国伊利诺斯州安而拔那市家乡出发,来到成都,与大清国四川高等学堂(今四川大学)签订了教授一年化学和算学的合同。后来在成都的岁月里,他留下了大量书信和图片。这些书信和图片以“他者”的视角,成为我们研究“1910年成都”的宝贵史料。其实,清末民初之际,像那爱德这样行走在中国大地上的“他者”还有很多。是他们,或直接或间接地将一个真实的中国形象,带到了被认为世界主流的西方世界。

这里尤须向王玉龙先生表示谢意与敬意。王先生对路得·那爱德在中国拍摄的图片做了大量勘察与考证,并愿意提供给本书使用。真所谓一图胜千言。百年过去,透过那些微微发黄的图片,我们仍可直观地感受到近代中国波澜壮阔的历史时刻。

五

史料更为翔实。历史往往通过一些精彩的瞬间和鲜为人知的细节而让人难以忘怀,我努力穷尽自己的视野,广泛搜集那些不易察觉的史料,特别是一些看似碎片化的历史细节,常常令我兴奋莫名,它们会在宏大的历史叙事中,让读者眼睛一亮。新闻从业已30年的我坚信,只有那些感人的细节,才能让历史不断鲜活且丰富起来。比如清末的政治改革,我以“资政院”这个特殊的视角为突破口,找到了当时最为原始的记录,让读者如身临其境一般,穿越到百年前的中国政治场景里。

作为晚清君主立宪重要内容的资政院,近百年来因与主旋律不搭调,其形象一度被歪曲而渐渐被人遗忘,丢进历史的故纸堆。好在他们留下了一本“速记录”。历史的细节真的太有趣,未曾想资政院第一次常年会召开的半年之前,就特别开设了速记学堂,旨在培养议会所需的速记人才,这才有了遑遑120万言的《资政院议场会议速记录》。

不得不感谢当年资政院那帮老人的眼光——他们或许早已意识到,他们所做的一切,在中国一定是开天辟地的,也一定会进入历史且让历史记住的。

2011年上海三联书店整理出版了这本“速记录”,成为后世研究这段历史最为原始、最为详尽也最为权威的第一手资料。直觉告诉我,这本书的印量不会太大,应该也不会赚多少钱(很可能会亏本),这就是作为出版者的历史眼光和职业担当。可以说,一家优秀的出版社,就是靠这些并不挣钱但却能影响后世的书,支撑起属于自己的铁杆读者群。

我花了一周时间细读,也特别关注书中两次所涉四川保路运动的相关议题。第一次是清宣统二年十一月初一(1910年12月2日)下午,“资政院第一次常年会第二十三号议场”。这天下午共有14个议题,大体有新刑律、修正禁烟条例、著作权律、确定义务教育以谋教育普及议案、拟请明谕剪辫易服具奏案等。到场议员140人。

著名史学家蒙文通教授之胞弟蒙思明先生曾云,史学方法“并不是一种神奇的东西、秘密的宝藏,而实际只是一些合乎逻辑、合乎常识,可以使人依赖的批判原则和工作程序”。我的理解,史学方法的基础,就是逻辑和常识。也合乎孟子所说:“夫道,若大路然,岂难知哉?人病不求耳。子归而求之,有余师。”(《孟子·告子下》)

《窄门》的一大特色,便是关注史料中那些处于夹缝中的历史小人物。历史的主角是人,我们很容易把目光放到那些叱咤风云的“大人物”身上,因为他们留下的史料最多,也最容易识别。作为不起眼的个体,那些“小人物”很容易被人忽略,但却对历史起着不可忽视的作用。基于此,即使诸如帝王似的“大人物”,我也力求将他们置于普通人的视角去挖掘。因为人性是相通的,帝王将相的生活与爱好也如你我一般。这也是我致力于捡麦穗,通过“细节”来表达宏大历史的思维方向。

六

细节更为丰富。对于过往的一些历史事件,往往只因缺乏更多的史料作证供,就难有一些出彩的细节来丰满,全景式“大概”加“估计”的写作思路就成为必然,大而化之的宏观描述也就成为当然。瞿秋白曾说,想要“了解一国的社会生活,决不能单凭几条法律几部法令,而要看得见那一社会的心灵”。一个社会的心灵,当然是反映在社会中的人身上。任何个人的观感都有其个别性,然正如滴水可见太阳一般,个人的观感也无不映射出所谓的时代精神。吕思勉先生也提醒我们,“抽象的理论,言者虽属谆谆,听者终属隔膜”。因而此次修订,更加注重挖掘情节和人物,特别是涉及一些人物和事件的历史细节。

用整整一个篇章的篇幅来表达的四川末代总督赵尔丰,无疑是全书一个极为重要的主角,也是保路运动最重要的当事人。若干年来,赵尔丰已被各类文学作品描摹为“屠夫”形象。面对人们思维里已经“脸谱化”的这个恶魔,如何去寻找更多更细小的故事,哪怕是极小的历史瞬间,便成为我寻找素材时的重要考量。人是复杂的综合体,世上还很难找到一个完全十恶不赦之人。很多人不知晓的是,作为真正的封疆大吏,赵尔丰在清末的涉藏州县,发挥着极其重要的作用,某种意义上无疑是一个能臣。有专家甚至感叹,赵尔丰“孤胆赴藏”,堪称大清灭亡前最后的“史诗般远征”。赵尔丰在涉藏州县强行实施的改土归流和各项民族政策,为维护摇摇欲坠的中央集权,无疑有着“定盘星”般的作用。就在清军进军藏南、设立察隅县后几个月,辛亥革命爆发。随着赵尔丰被处决,驻西藏的清军也发生兵变,官兵纷纷跑回四川。多米诺骨牌倒下一般,赵尔丰苦心经营数十年的成果转瞬即逝,西藏又回到了之前那种封闭落后的状态。而下一次改革,只有等到1959年了。

成都血案,是赵尔丰一生中在历史上唯一难以洗清的恶名。那个风云突变的年代里,每个人物都如浮萍一般,在时代命运的海洋里随波逐流。潮头之上的弄潮好手,很可能在下一秒便坠入深渊。从封疆大吏落到死刑罪囚,从民族英雄沦为人民公敌,从大器晚成变得晚节不保……这一过山车般的迷人履历,赵尔丰只用了短短百余天。

有一个历史细节很有意思。理塘冷谷寺堪布大喇嘛很会神机妙算,赵尔丰曾专门找他掐算过,这位大喇嘛捻着珊瑚珠串,眯着双眼,不紧不慢地说:“大帅以后走西则善,走东则凶……”赵尔丰意外一怔,向西是西藏,向东是成都。“我只能留在西藏?我不能回成都了?”赵尔丰向来不信鬼神。他之所以前去问卦,无非是想要冷谷寺大喇嘛给他这个朝廷一品大员说些吉利话,让他高兴,没想到大喇嘛却如此认真。当时他虽然闪过一丝不快,却也根本没放在心上。没想到一语成谶。

历史是大样本的人性实验室,虽然不同时代的演员不同,但道具没变。今天的信息时代每天制造、推送海量的信息,而往往信息越多,了解真相越难,因为几乎所有的信息源头都可能被“污染”。一如赵尔丰的形象,在一些人脑海里早已“脸谱化”。

细节的丰富和精彩,无疑会使人物和事件更为丰满,使文本的质量得以升华。比如描写“成都新政”的内容里,就特地添注了这样的细节:成都市近现代著名的悦来戏院,迎来了地方自治的春风——警察特许他们向妇女售票。警察局几经研究权衡,最后还是决定向妇女开放。要求悦来戏院设计两个完全分开的入口,一个供男人进出,通向主要的座位区;一个入口专为女性设置,通向用屏帐隔开的楼厅。

让细节本身说话,让细节为情节和观点服务,是我在写作中的不懈追求。但要在惶惶史海中“大海捞针”般地淘到历史细节,真是一件令人头疼的苦差事。国学大师钱穆曾言:“古往今来有大成就者,诀窍无他,都是能人肯下笨劲。”对此我感受亦深。

七

表达更为严谨。全书以八旗兵进入成都为主线,重点在第一章、第三章和第六章三个章节来层层展现。他们是一群什么样的人?他们为什么要来成都?他们是如何进入成都的?他们来成都干了些什么?其间有怎样的逻辑关联?赵尔丰如何从一个能吏一步步堕落为一个屠夫,从而走向不归之路?

要拉伸一个又一个问号,必须甄别史料,层层铺排,经纬分明,梯次推进。

旗制是一道墙界。“以旗统人,即以旗统兵”,用“统”的办法来串管人口,圈出来的总是一个有限的空间。八旗以京师为根本,“亲王不得出京师三十里外”。入仕的满族人虽可远走四面八方,但解任之后皆须带着眷口“回旗”。所以督抚、两司、将军、都统,其子孙都在京城里生根结果。这种专门修起来的“长垣”阻隔了兵民,也阻隔了满汉,而驻防所到的地方也必有“长垣”,由此划出的区域民间通称“满城”。旗籍即是兵籍,“满城”里的人们遂长在不可自由移动之中。八旗制度多立墙界,显示了满族君权本有的种族意识。墙界守护的都是满族从关外带来的种性和面目,诏书称作“期复旧俗,永保无疆”。

18世纪的康、雍、乾三朝,一面是君权的种族意识与士人的种族意识相遇而引发出连年的文字狱,一面是帝王在接受中国文化的过程中步步儒化。18世纪的中国,与连年文祸同时出现的,是一个轻赋立国的盛世,满族君权造出了传统中国的最后一个盛世,而其间的义理则取自于中国文化所蕴结的王道政治。当文字狱引发的凌厉和紧张使士人世界不得安宁的时候,盛世里的田夫耕氓正各安其业。这个多数人的世界里,很少有人会感受到来自“那一头”的冲击和窒迫。

八旗制度多立墙界,满汉之间能够相往来的地方便只有官场。当19世纪中叶内忧外患交迫而来的时候,满汉之间积久的失衡便在溃决中现出本相。庚子之后行新政,后来成为“北洋三杰”的王士珍,意外地以汉人身份授正黄旗蒙古副都统,觐见之际赏头品顶带时,光绪皇帝忧虑地说:“你这要与旗人共事了,他们都糊涂哇。”史学家杨国强先生敏锐地称这是“一种同悲哀融在一起的苛薄”。而端方“自为满人,偏诋满人为不肖”,曾使酒骂座,肆口痛詈“旗人作外官,一事不懂,一字不识,所有事件皆请教于门政,门政即是爸爸”,杨国强认为,这是“苛薄之中又羼入了许多刻毒”。

甚为喜剧的是,在一个满族人都看不起满族人的时代里,聚八旗声势与汉人争一日之长短的意识,一定不会成为茁长的东西。久蛰的反满意识勃然涌起于中国社会的时候,在20世纪最初十年里唤来满天风雨,便成为必然。

掌握大量如许史料的同时,合理地将它们按照写作逻辑,织成一个又一个“逻辑链”,那些让人眼睛一亮的细节,都源于这样一个又一个的“逻辑链”。力争做到既符合读者阅读习惯,又能清晰地通晓人物命运的起承转合。

还有,引人注目的保路运动人物众多,背景复杂,如何与国际国内大气候有效契合?需要尽最大可能回到历史现场,让一个个鲜活的人从历史中“走”出来,读者便会身临其境,产生一种“在场”感。

“在场”二字,就是要从一些人们“看不见”的地方扎进史料堆里,力求从中找出“不一样”的东西来。此间,成都满蒙学会(成都市满蒙人民学习委员会的简称)给了我很多帮助,在他们的协助下,我陆续采访了一些生活在成都的满蒙后裔,他们中大多已是年届耄耋的老人,但一提到他们眼里的父辈祖辈,都会滔滔不绝,精神焕发。何天祥老人是何氏骨科的传人,他的祖上就是八旗军的随军医生,十多年前接受我采访时,谈及满城的历史过往仍是感慨万千。他的儿子何濬氚如今是成都满蒙学会的掌门人,他对自己民族文化的研究令人敬佩,细致入微,十分严谨。一次聚会聊天时,何濬氚的几个蒙古朋友彼此用蒙古语交流,何濬氚十分严肃地提醒他们:“我的这位朋友听不懂你们的话,都说汉语吧,相互尊重。”闻此,他的蒙古朋友立即换用汉语交流。这些看似不起眼的细节,能让人感受到一种内在的不一般。

“恺庐”是宽巷子的标志性建筑,拉木尔·羊角就住在这里。“拉木尔”系羊角蒙古族中的姓氏,为了能准确地表达“拉木尔”的意思,何濬氚十分认真地拉住我解释了半天,他反复用蒙古语和汉语之间如何转换向我示范,虽然他自己也承认“我的蒙古语也不标准了”,但他身上那股扭住民族元素紧紧不松手的韧劲,让人动容。“拉木尔·羊角春节前离开了我们,太突然了。一天前还来过我这儿,精神好得很。”2023年春节后的一个下午,我来到位于黄瓦街的成都满蒙学会所在地,何濬氚告诉我这个消息时,我也同样意外,虽然近几年少与羊角兄见面,但微信上一直在互动,他天生具有艺术细胞,音乐、美术、书法样样都“拿得出手”。

十余年来,因为写作的关系,我与他们这群“外来人”联系不少,从这些特殊移民及其后代身上,我也学到了不少。将那些看似冰冷的史料,有效地编织成一个特有的逻辑体系,又将大量采访到的人文素材有效整合在这个逻辑体系里,游刃有余地罗列那些看似见惯不惊的素材,使之表达更为严谨。这也是我此次修订中的一大感受。

八

历史的主体是人。司马迁的写作精神就是“以人物为历史主体”,因之他的《史记》也“以人物为中心”。既然历史的主体是人,历史的主体性也当表现在人身上。历史学家罗志田先生曾提出“把隐去的‘人’召回历史”,构建以人为主体的思想史。我以为,也只有将每一当事人还原为具体场景中活生生的人物,方可避免将其过度抽象化,才不至于使具体的人被“物化”。后人对前人的历史解读,有如问案一般,各种证据链齐备且相互印证,方可真正成为可信的史料。

作家余华在小说《兄弟》里有这样一段话:“写作就是这样奇妙,从狭窄开始往往写出宽广,从宽广开始反而写出狭窄。”另一位作家刘润也曾说过类似的话:“选择容易走的路,会像吸毒一样慢慢上瘾,一旦给自己找到逻辑自洽的理由,就会越来越沉迷简单,最后趋于平庸。”

这,或许是我再次修订并创作《窄门》的缘由。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:章 夫(中国作家协会会员,国务院政府特殊津贴专家,四川省第13批学术与技术带头人,天府文化领军人才,成都市第十批有突出贡献的优秀专家,首届四川省十佳新闻工作者。历任《南充日报》《成都晚报》记者,《成都日报》新闻评论部主任,《青年作家》杂志社总编辑、《成都商报》副总编辑等职)