【历史文化】泸州忠山那些名胜和名人‖杨光英

泸州忠山那些名胜和名人

杨光英

原来,我只到过忠山的西南医科大学(原泸州医学院)附属医院。一个仲秋,第一次站在忠山之巅,听泸州知名文史专家赵永康老师介绍泸州忠山的历史文化后,我对历史底蕴深厚的忠山更是赞叹不已!之后,泸州文史研究员董代富老师又专门带我游了两次忠山,对忠山有了更深刻的认识和深厚的感情。

悠久的历史

山川钟灵,人文毓秀。没有哪一座山,可以像它那样具有横亘泸州老城,连贯枇杷沟和龙透关,西北似玄武和白虎相合,带动一条火龙,借助长沱两江交汇处的馆驿嘴,通江达海,当是两千多年古城发轫之地。它,就是忠山,在泸州所有的山中并不算高,但其名气和影响力却是泸州任何一座山都无法比拟的。

夏商时期,泸州属于梁州之地。梁州,是《禹贡》古九州之一,代指陕西、四川盆地、汉中及部分云贵地区,而泸州就在其中。所以它具备巴人气质,那是远古就延续下来、浸入到山水基因里了,而泸州这座忠山就是保存这种山水基因的见证。

忠山,古称堡子山、宝山、泸峰山,明代时更名“忠山”,是集自然风光、名胜古迹、人文轶事为一体的综合景区,为“泸州八景”之一(宝山春眺)。为何称“堡山”?泸州城三面环水,环绕泸州城的长江、沱江,是天然的护城河。从西南绵延数里到城西的忠山,横亘两江之间,遮断敌人进攻的道路,构成泸州城的天然保障,易守难攻。冷兵器时代,山上筑为堡寨,驻兵防守,所以叫“堡山”。

泸州古城选址,依山傍水,背靠忠山,傍长江、沱江而建。忠山的地理位置体现了其旧城格局中的风水性功能,当初也是驻兵防守和农耕之处,具备军事防备和生产性功能。

忠山一地,是寻常百姓游玩休憩的地方。登高怀远是中国人的爱好,春秋季节郊游,忠山具备的自然风景地貌和历史文化底蕴一直吸引着人们前往。本来名胜古迹众多,春游忠山,已成新俗。方圆数里,樟柏松楠一片葱茏,幽静秀丽;桃芍菊梅竞相盛开,美丽如画。清代赵藩题忠山诗云:“出城回瞰城如井,高阁凌云极清迥。烟波苍茫内外江,云霞明灭东西岭。”

在江山平远堂旁刻有明朝泸州人张骏写的《忠山赋》,它是对古代忠山最好的注解。明永乐十五年(1417),张骏高中丁酉科解元,披红挂彩,打马游街,从小市驿道穿行,写下:“小市驿而闾阎扑地,资江而舸舰迷津,余甘树老而晚渡之名未泯,紫金堆没而伯奇之迹犹存,驿市昌盛,人家百户之聚,鱼鳞万瓦,蜃采百缠,人不得顾,车不得旋,挥汗成雨,嘘气而烟……”可以想象当年泸州的繁华。张骏,是泸州小市驿在京城的第一位官员,他在《宝山赋》中极尽溢美之词由衷地赞美了忠山的历史、人文、美景:“山有所利,宝藏兴叹。惟此山峻极于天,扶舆清淑,笃生英贤。在周而降吉甫,则为帝室之良辅;于宋而生鸣复,则为学士之观瞻。光明俊伟之士,冠盖相望;文章才德之俊,朱紫相连。钟此山之奇秀,必于是而生焉……”

那些名胜古迹

忠山现有的名胜主要有:江山平远堂、奎星阁、两处门坊、忠山植树碑。

曾经的武侯祠——

赵永康老师站在武侯祠遗址前,讲起了诸葛亮。

诸葛亮想要天下大统,起兵北伐,但在南方不毛之地,却依然威胁着蜀国的统治。当年诸葛亮派赵云打先锋,攻占江阳,驻军小市五峰顶马鞍山。江阳,山城,作为益州的南方门户,极为重要,诸葛亮屯兵此处。传说,为抵挡瘴气,诸葛亮发明了曲药,为后世泸州酿酒打下了基础。

过去,在忠山之峰,有泸州地方官陈损之在宋庆元年间(1195—1200)建的武侯祠,祀诸葛亮及其子诸葛瞻、孙诸葛尚,故又称“三忠祠”。宋人刘光祖描述这座庙宇:“蜀人所至祠遗像,蛮徼犹知问旧碑。”宋代以后,泸州以武侯祠为中心,每年举行庙会。届时乡人“贡马相率,拜于庙前”,盛况空前。当时川南一带的少数民族,每年向朝廷纳贡经过泸州之时,往往要到庙前拜谒诸葛亮。

明代崇祯年间,四川提学副使何闳中视察泸州,到了武侯祠,联想到当时农民战争烽烟四起,八旗大兵压境,形势逼人,在生死存亡之时,希望能够有像诸葛亮那样的忠、武之士出来挽救国家,所以把“宝山”改名为“忠山”。

那时的武侯祠,与江山平远堂在同一位置,外有围墙,内植苍松翠柏,庙宇是古庙形制,与忠山半山腰的东岳庙门略相似。庙门前站有两个小石人,两石人背上分别刻有“守土守土,三分辛苦;遇隆则兴,松柏万古”字样。正殿中塑有诸葛亮、诸葛赡及诸葛尚的塑像,诸葛亮博衣褒带,羽扇纶巾,沉思飘逸,端坐于轮椅之上。四周墙壁上,题满了瞻仰者赞颂的诗句。可惜现在只有遗址了。

20世纪80年代,泸州医学院在忠山顶上礼堂正门石梯下修建了六柱六角的“武侯琴亭”,作为“武侯祠”遗迹纪念。

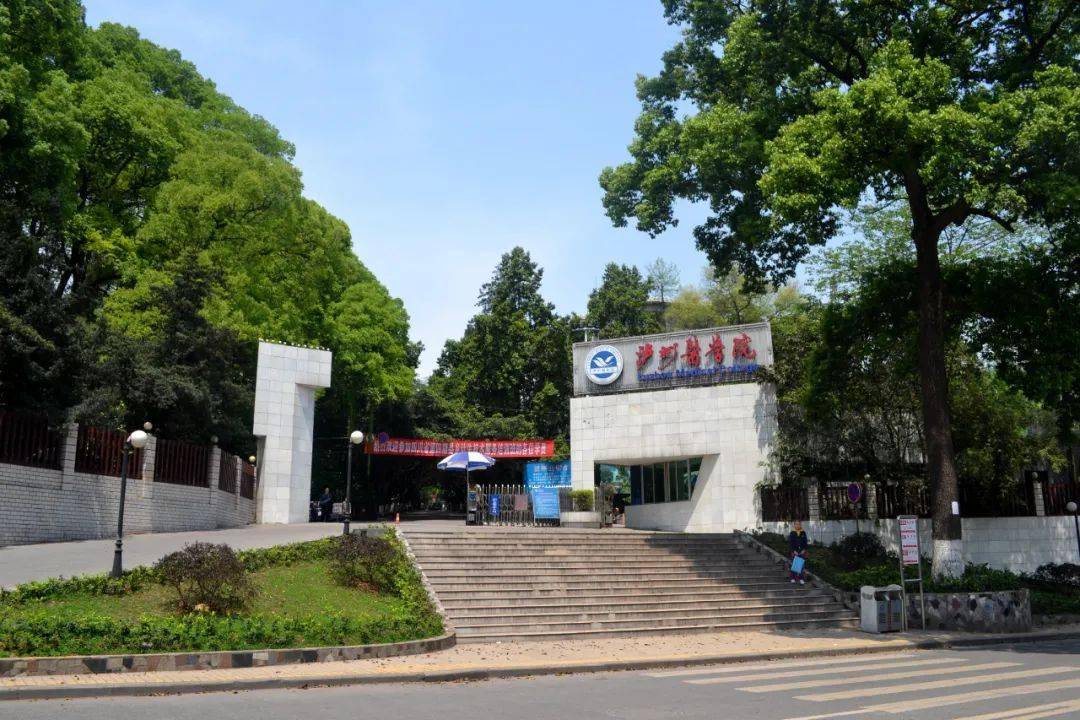

西南医科大学前身泸州医学院(董代富 摄,杨光英 供图)

江山平远堂——

建于南宋庆元年间的江山平远堂,是陈损之倡议修建,它与忠山老山门坊相邻,是观泸州长江和沱江及市内全景的上佳处。清代宣统元年(1909)夏,在赵藩等人建议下,由当时泸州地方官钟寿康筹集经费,在武侯祠旁重建了江山平远堂。“江山平远堂”的意思,就是只需平视瞭望,就能看到市貌江流及远山。光线好时能看清沱江对岸的五峰山、三华山、龙洞山;能见长江对岸的鹅堡山、少鹤山、四峰山。此堂现有一副对联:横额上大字“江山平远堂”,小字“平阳高文”;上联“沙鸟风帆云烟竹树旷怀无际对江山”,旁有小字“清赵氏祖文”;下联“琴棋书画诗酒弦歌清宴有时谢冠盖”,旁有小字“丙戊之秋叶蓉光书”。

泸州老八景之一的“宝山春眺”就是这里。周围樟楠密植、松柏参天,楼西北有徐缓安静的沱江逶迤而来,东南有波涛滚滚的长江浩荡而去。夏日,江风拂面,清爽舒适,许多人到江边乘凉。明代杨慎曾在诗中这样描写:“平远江山四望开,飒然风至似兰台。”虽因历史久远和自然损毁,其原建筑已不复存在,但许多历史古籍和诗词中都有相关的记载和描述,显示了忠山文化的源远流长。

泸州忠山名胜——江山平远堂(董代富 摄,杨光英 供图)

2022年,仿古重建的“江山平远堂”文化展馆正式开馆,面向公众开放,人们可以再度体验800年沧桑变化和“宝山春眺”永恒之美。新建的忠山江山平远堂,采用宋代歇山式建筑风格建设,为两层重檐歇山建筑,带外廊和观景台,用传统的红灰色结合,总建筑面积340余平方米。一楼主题是“红色忠山”,二楼以“亘古忠山”为主题,溯源忠山历史。登上二楼,俯瞰江阳半岛,山、江、城景致尽收眼底。现在,高楼和树木遮挡了一些……修缮后的江山平远堂不仅反映忠山历史风貌,还代表着泸州丰富悠久的历史文化内涵。

登上江山平远堂二楼,向东可以眺望泸州老八景之一的“东岩夜月”。

三处山门坊——

忠山山门坊,是忠山标志性建筑。山门坊有三处:古迹山门坊、老山门坊、新山门坊,后两处现在还存在。

西南医科大学90岁的张医生回忆,古迹山门坊,在江山平远堂旁边,共6根立柱,中间两根是石柱,其余4根柱均是空心砖。正门两边扇面屏风呈八字形,双层门建筑,屏风顶端呈尖山形,“忠山”牌坊上方有石刻大菊花一朵,牌坊两侧有耳墙。

1965年重修忠山老山门坊,和古迹山门坊都在同一平台上,都面向东南。重建的忠山老山门坊,主基调是黑、灰、白色,没有了耳墙,变6砖柱为4砖柱,柱间没有了屏风板。山门坊在上方柱间的5个长方形版面里都是复古白板。山门坊上面楷书“忠山”二字,字体苍劲有力。山门坊上有泸州余安中书写的黄省初(清)的一副对联:“揽胜登临,到此地神仙洞府,丞相祠堂,俯仰古今,事业功名空转瞬;凭栏远眺,看无数商舶烟波,城楼灯火,后先忧乐,山林廊庙起遐思。”

忠山老牌坊(董代富 摄,杨光英 供图)

2001年建的新山门坊,位于220梯之巅,面向沱江,比老山门坊更高,在奎星阁旁显得华丽,“忠山”二字竖写涂红色漆,瓦色绿,红绿白色搭配,镶进石雕,秀美高雅,成为泸医景色的一个新景点。

忠山新牌坊(董代富 摄,杨光英 供图)

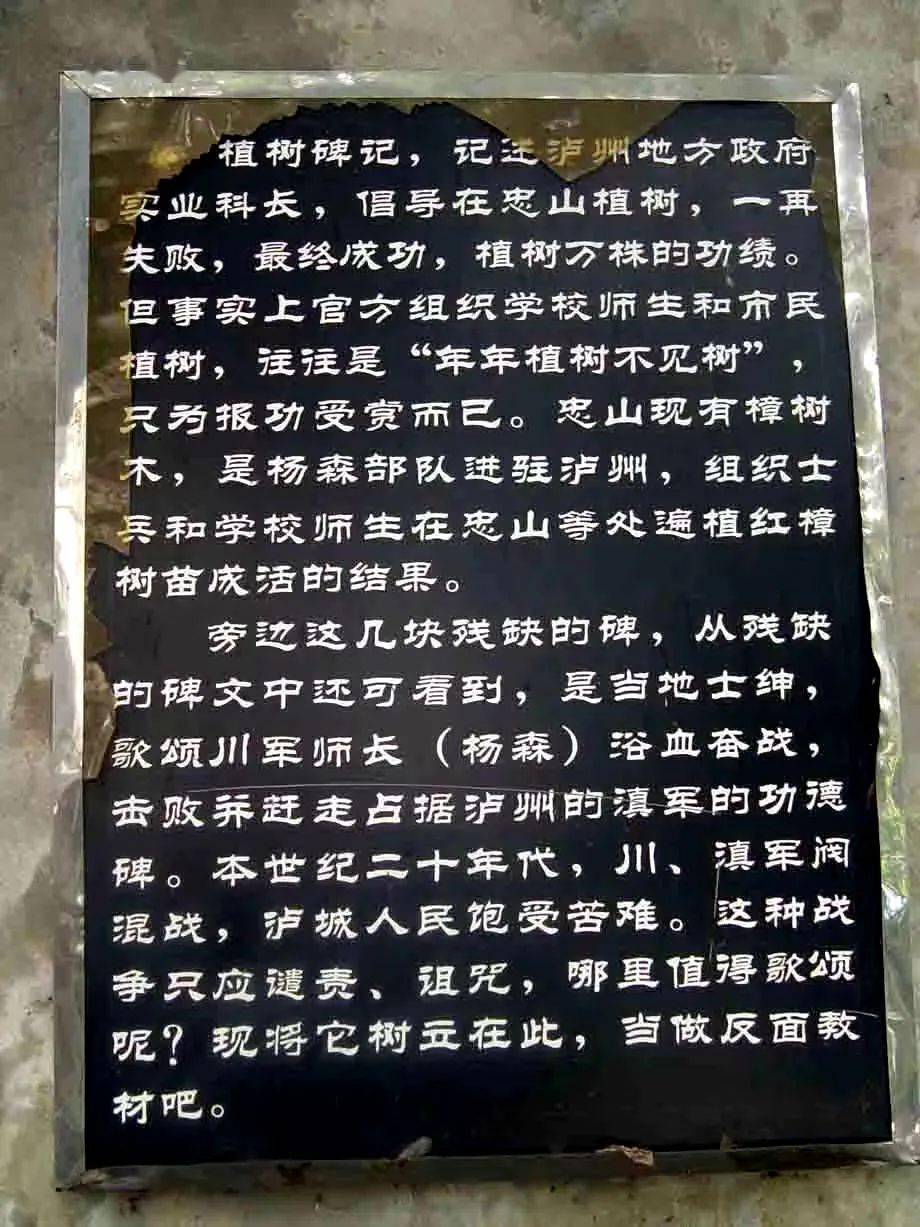

忠山植树碑——

沿忠山老石牌坊拾级而下至山腰左侧,有残存的《忠山植树记》石碑及《逐滇功德碑》各一块相连并立。前者为清代进士、内阁中书广东前山万同知县蒋茂壁撰,清甲午举人、知州陈铸书。盛赞杨森在泸州期间开展的植树运动。后者由泸人黄华撰并书,盛赞杨森的驱逐滇军之举。两块石碑字迹现均残缺不全。

植树碑(董代富 摄,杨光英 供图)

小碑上有“杨子惠(杨森)植树纪念”七个字,记录了民国师长杨森植树功绩。到1949年解放初期,忠山保存的成材树约6万株,是城市绿化的一道风景线。

滇军入川后,在泸州的合江大批屠杀辛亥志士,在泸抢劫百姓而遭人民唾弃,驱赶滇军符合四川民心。杨森是川军名将,通令女子放脚、不缠足,收复泸州,忠山植树,与江阳诗人唱和,修新马路等,给泸州人民留下了一段好印象。杨森的文学功底也不错,如今在合江见到的“法王寺”三字,就是由杨森将军题写的。

《忠山植树记》大碑记录了民国九年(1920),永宁道兼科长温曲先(是温筱泉举人的独子),根据公家颁布的植树节大力倡导植树,宣传植树的四大好处。民国十六年,温曲先再任泸县实业局长,从1920年他“建励行植树议”起,经过八年时间争取,到1928年,才得以“会同城文武将吏、法团绅耆、工商学之人士,大植树于县西忠山之麓”……红樟树是国家植物保护品种,忠山是四川红樟树育种基地。当时树已培封以万计,造福后人。

名人结缘忠山

泸州人杰地灵,孕育了一代又一代名人。周朝太师尹吉甫,蜀汉尚书令董允,晋代被誉为“‘忠规’奋烈,美志不遂”的江阳太守侯馥,元末红巾军元帅明玉珍,“夏王朝”右丞相刘桢,明末兵部尚书熊文灿,清末志士佘英、黄方等,都在中国历史上留下光辉的一页。

杜甫、苏东坡、范成大、陆游、文天祥、张船山、巴金、茅盾等众多文人墨客,以及朱德同志在泸州都留下了名篇,传诵千古。

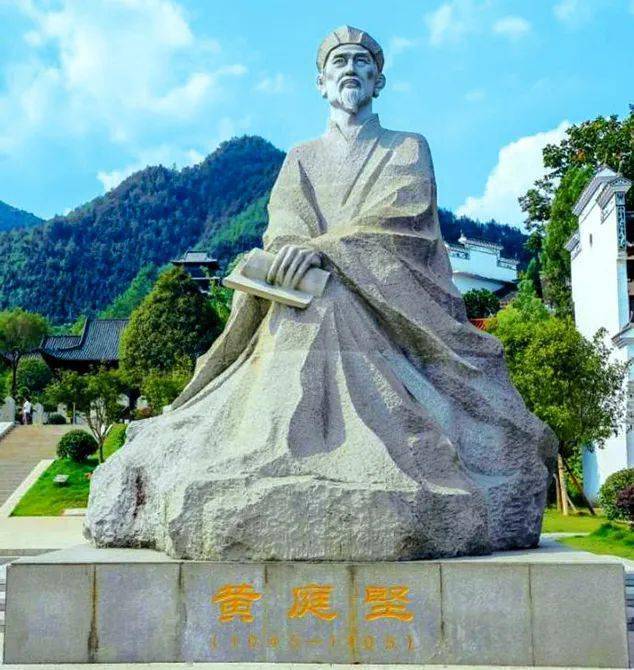

忠山的意境,给予黄庭坚灵感——

北宋大诗人、大书法家黄庭坚,因坐修《神宗实录》失实被贬职,后来新党执政,屡遭贬。1098年5月,一叶扁舟载着53岁的黄庭坚,停靠在泸州城下的长江码头,他的目的地是戎州(宜宾)。路过泸州时,州官王献可对其才华十分仰慕,对他特殷勤。不仅泸州美酒让黄庭坚大饱口福,泸州山水更让他一消心中的块垒。在泸州域内待了6年之久,于是泸州境内的忠山、玉蟾、纳溪、拙溪等都成为他抒发情绪的地方。听闻宝山可眺望泸州全城,黄庭坚必须登高望远。在登临后,题写了“江山平远”四个字。《名胜志》记载:“在州城西,宝山之趾,有古榕树盘结夭矫,宋黄山谷为题榜。”

黄庭坚雕像(图片来源:华西都市报)

杨慎,多次登临忠山——

明朝大才子杨升庵谪戍云南30多年,曾多次往返川滇之间,对泸州的地理人文甚是喜爱,多次登临忠山,并常在江山平远楼登高揽胜,避暑纳凉。对泸州的名胜古迹、风土人情、名酒佳酿等,他曾留下无数感怀喟叹,留下赞美泸州的诗词280余首。他一生忧怀国事,在远戍云南期间,因久久等不来赦免的消息,眼看归乡无望,选择泸州作为自己晚年的安身之所,晚年流寓江阳十余年。“永不赦返”的诏令,使其身心倍受打击,他漫步长江边,眼望滔滔江水,将一生荣辱诉诸笔端,写就了著名的《临江仙》:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄……一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”这首词,可读出泸州这座城市的铿锵之韵、阳刚之美和英雄之气。

成都市新都区桂湖公园内升庵祠内杨慎塑像(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

杨慎对泸州最大的贡献,就是整理写就了“泸州八景”组诗,使得泸州古八景即江阳八景,从民间的流传进入到了一个更高的人文领域,到了清代以后更是被广泛传颂。此后,泸州古八景又得王士祯、赵藩、刘光第、黄炎培、章士钊、茅盾等诸多名家的先后品题。

恽代英,任教川南师范,组建社会主义青年团——

1921年10月,应重庆川东道尹公署秘书长陈愚生邀请,26岁的恽代英和李求实从武汉乘船,顺江而上,一路风尘,迈进了泸县川南师范学校的校门,任教务主任。他提倡师生共同劳动,由校长带头,率领学生修建操场,曾带领学生到忠山西门植树。学校还成立了教育研究会、学生自治会,扩充了夜课学校,引导学生参加社会活动。1922年,恽代英任川南师范学校校长,发起“学校共有运动”,提出“师生平等”“择师运动”“经济公开”等口号。一系列改革,深得学生拥护。

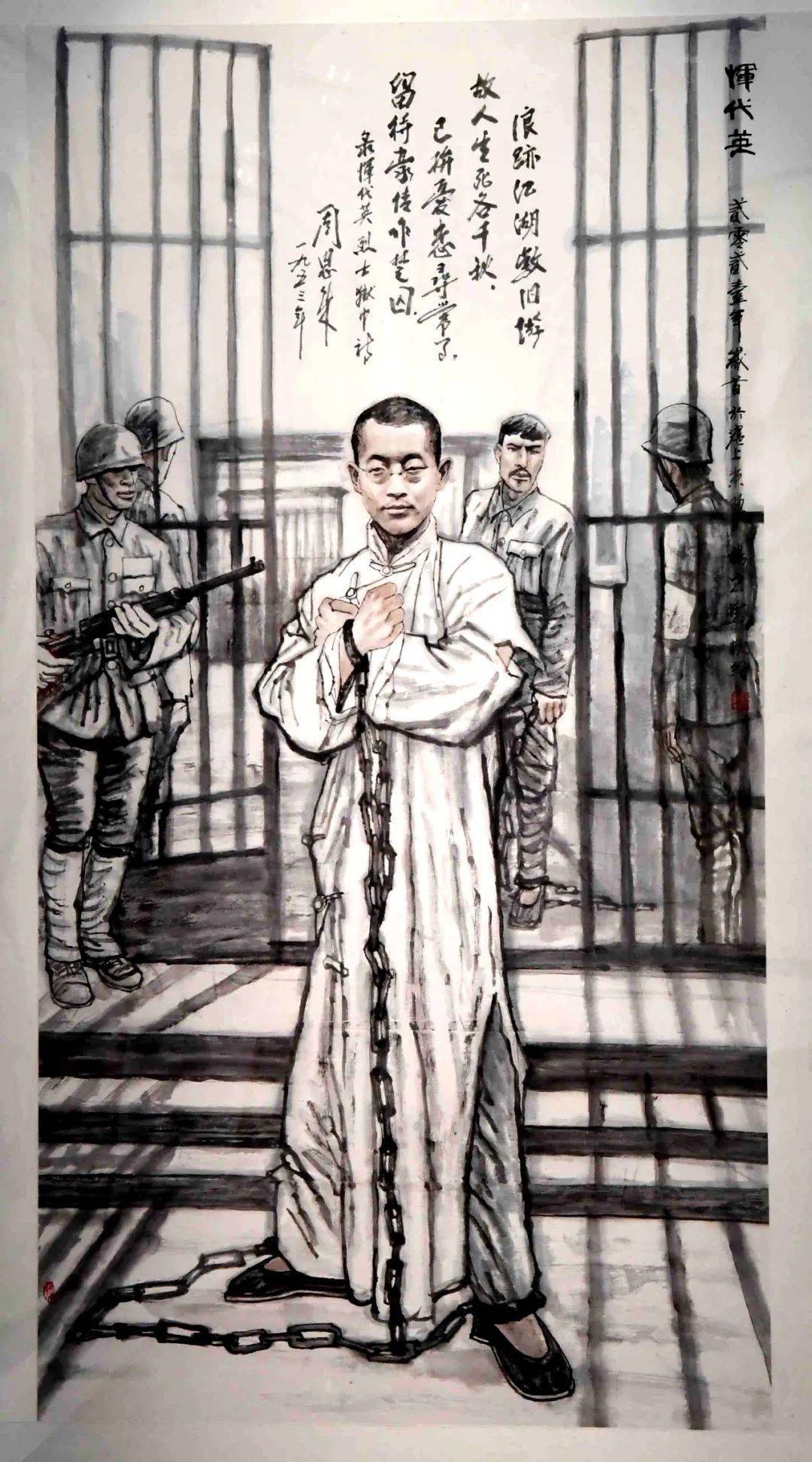

《革命烈士恽代英》 杨红富 作(图片来源:文汇报)

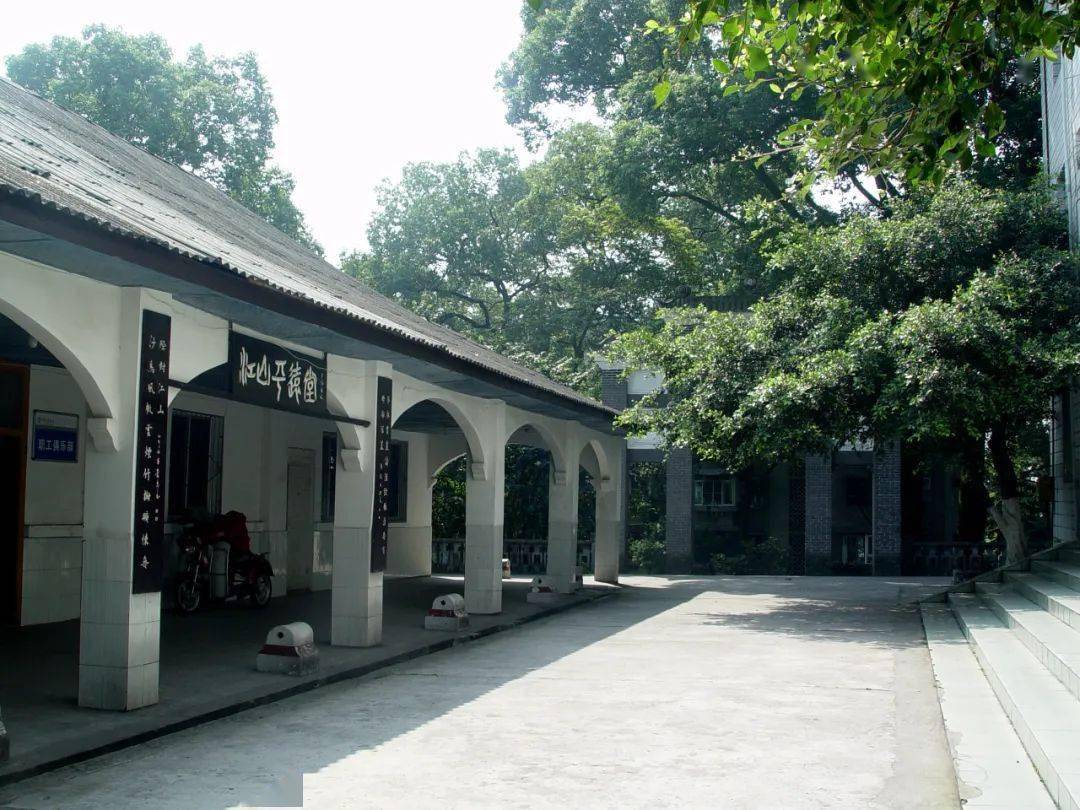

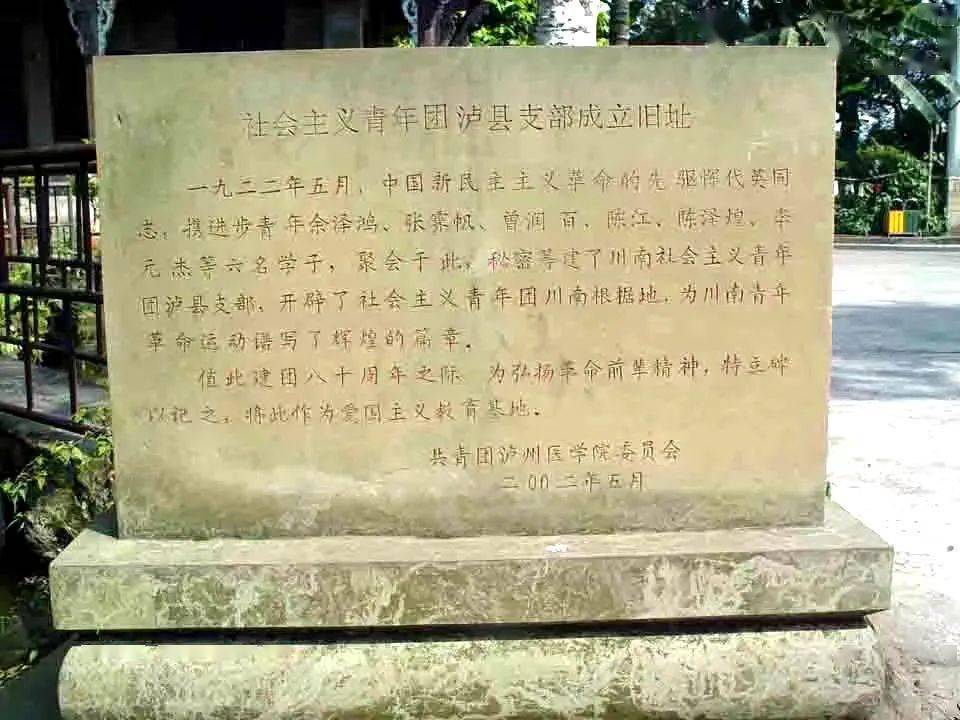

1922年5月28日,在恽代英安排布置下,余泽鸿、张霁帆、曾润百、陈江、陈泽煌、李元杰6名学生,在泸州城西的忠山凉亭内,秘密召开青年组织成立会议,成立了社会主义青年团泸县支部。同年9月底,恽代英根据团中央指示,将泸县社会主义青年团支部扩展为地方社会主义青年团。

社会主义青年团泸县支部成立旧址(董代富 杨光英 供图)

朱德,开展革命斗争,关心医学发展——

朱德曾先后五次到过泸州,前后跨度50年,最长一次达5年之久,与忠山有着特殊的情缘。

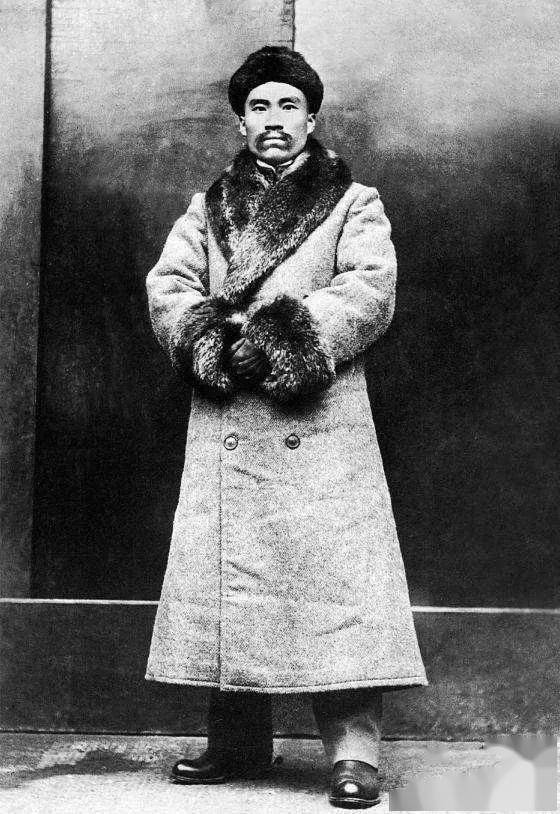

1916年到1920年,朱德随蔡锷将军护法讨袁,由滇入川参加护国战争。1916年,朱德亲自指挥泸州纳溪棉花坡战役,一战成名,升任靖国军旅长兼泸州城防司令。驻防泸州5年,带兵镇压土匪,使百姓安居乐业。护国战争后,朱德常与诗友到忠山赏景赋诗,体察民情、思考革命、寄托忧思。

1917年,任靖国军旅长的朱德(图片来源:《祖国》杂志社)

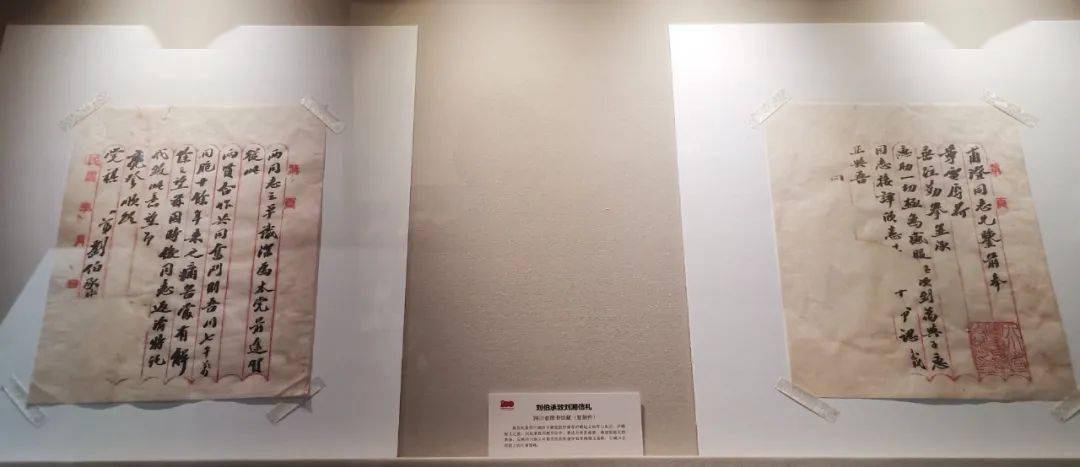

1926年,朱德与杨闇公、刘伯承、吴玉章等人组织开展了中国共产党历史上著名的“泸顺起义”,忠山是重要屏障和抗敌战场。朱德、刘伯承等人领导革命先烈们浴血奋战167天,尽管起义最后失败了,但泸顺起义的枪声震撼了四川、鼓舞了人民,后世评价其为“南昌起义的一次预演”,奏响了“中国共产党武装起义的先声”。

泸顺起义前刘伯承致刘湘信(四川省图书馆藏,蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

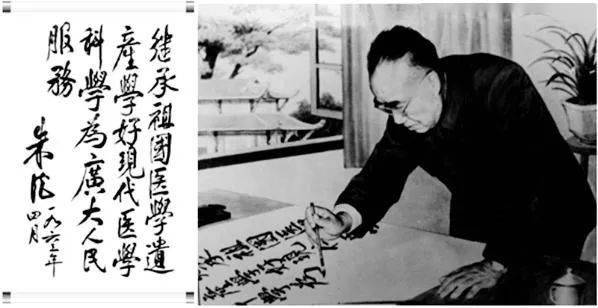

1963年4月,朱德委员长来泸州医学院视察,为鼓励全校师生员工为祖国医药卫生事业多做贡献,挥毫为学校题词:“继承祖国医学遗产,学好现代医学科学,为广大人民服务”。从此,这一段话永远铭刻在历代师生的心中,激励一代又一代西南医大人奋发图强。现在,学校校名“西南医科大学”便是朱德委员长的书法集字体。

1963年,朱德到泸州医学专科学校视察并题词(张如宾 供图,图片来源:四川方志图库)

……

站在忠山之巅,我放声歌唱:“自古江阳美,山高水又长:一座城,两条河,山环抱……宝山春眺,望不够江城灵秀;余甘晚渡,看不尽山城风光。”

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:杨光英(四川泸县人,中学高级教师,四川省作家协会会员,泸州市文艺评论家协会会员,中国东方文化研究会龙文化研究院研究员。坚持业余创作30余年,公开发表作品数百篇。合著文集《逝水留香》《走读泸县龙桥》。出版个人散文集《心境向暖》《像溪水那样行走》)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册