【历史文化】王川:清代驻藏大臣治理西藏边疆的历史经验

摘 要:驻藏大臣是清代中央政府派驻西藏地区的最高行政长官,驻藏大臣制度是清代边疆治理的重要创新制度之一。驻藏大臣赴藏,在地方社会治理、制度创新、大区联动与密切的民族良性互动等方面颇有建树,对于治理中国西藏地区、稳定西部边疆、密切各民族之间的交往交流交融与建设中华民族共同体等,均发挥了积极作用,也留下了宝贵的历史经验。

关键词:驻藏大臣;西南地区;边疆治理;历史经验

在清代乾隆末期驻藏大臣的心目中,“西藏系极远边疆”,[1](P.30-31)如何治理这一边疆地区,清廷经历了一个不断尝试、调整的过程。以治理方式而言,清廷治理西藏地区,经历了清初以蒙治藏,到康熙末年、雍正年间开始的直接治藏的过程。在直接治藏过程之中,也有从临时派出完事回朝、派员驻藏到定期驻藏等的发展历程,体现出清代治理西南边疆地区的路径选择与政策演进。随着驻藏大臣的正式设置、职责权限的不断丰富与规范、衙署及属下设置的不断完善,“驻藏大臣”的概念最终固定,这一专有名词称谓亦最终确定,其在藏施政也不断完善。从雍正五年(1727年)至宣统三年(1911年)的185年之间,清廷任命了驻藏大臣173名,实际莅藏履职114位(含帮办大臣)。[2](P.22-23)虽然所处时代有差异,个人能力有优劣之分,品质良莠不齐,“宜有裨于藏政者良多,而弱于斯职者不乏其人”,[3](P.1)自然最终的边疆治理成效高低有别,得失互见,但是,多数驻藏大臣对于西藏地方的全面治理,产生了积极社会效果与历史作用。尤其是精明能干的驻藏大臣,从僧格、成德、和琳、和宁、松筠等人,到孟保、赫特贺、满庆、文硕、张荫棠、赵尔丰等,更是在西南边疆治理上,奋发有为,卓有建树。在学术界现有研究成果的基础上,笔者拟从驻藏大臣一词的概念史考察、有效的地方治理、具体制度的不断创新、有效的大区联动机制与较密切的民族互动等方面,进行一番探索。

一

“驻藏大臣”一词的概念史考察

对于西藏地区及藏传佛教的认识,对满族上层及清政府而言,经历了不断加深的历程。

入关之前,满族贵族认识到了藏传佛教对蒙藏联系的重要意义,开始留意于西藏地方。五世达赖在顺治九年(1652年)到晋京朝觐并接受清廷册封,巩固了在西藏的地位。清廷于康雍时期开始锐意经营西部边疆,在康熙末年以派遣清军入藏,及派遣大臣赫寿等进藏监察藏事;并康熙五十九年(1720年)派兵驻守拉萨。至雍正五年(1727年)首次派出临时的驻藏大臣驻藏(是为这一制度的开始),到乾隆十五年(1750年),提高驻藏大臣的职权,西藏重要政务必须由达赖喇嘛与清廷驻藏大臣合议;乾隆五十八年(1793年)《钦定藏内善后章程二十九条》更以法制化形式确定了驻藏大臣代表中央总揽藏政的绝对权威。

作为专用名词,“驻藏大臣”这一概念,从最早产生,多个词汇并用、混用,到最终固定为专有名词并广为周知,经历了长时段的发展历程。对于“驻藏大臣”这一专名的考证,大致属于“概念史”(conceptual history)的研究,[4](P.234)而“概念史”就是以词语为研究对象,考察概念“词汇”含义的历史演变,其在地域空间上的传播,产生的社会文化影响等。①在这一视域下,立足清代文献考察“驻藏大臣”这一专用名词,其概念产生、应用范围的逐渐扩展与演变脉络清晰可辨。

在清代初期汉文文献的记载之中,“驻藏大臣”并非一个具有固定内涵的专用名词,这一词语的内涵所指,一度缺乏明确界定。

清《实录》之中,“驻藏大臣”一词最早出现于雍正六年(1728年);“西藏办事大臣”一词则出现于雍正九年(1731年),作为派遣到西藏地区办理事务的朝臣的称谓。在多数情况下,大臣受命之上谕甚至未载派遣名分,仅有“办理事务”等字样。清《实录》、上谕、诸臣奏折等历史文献对于派驻西藏地区的清廷大臣的称谓,常见有“钦命总理西藏事务大臣”“西藏办事大臣”[5](P.13)“驻藏办事大臣” [6](P.616-617)“两驻藏大臣” [6](P.1715-1716)“钦派大臣”[7](P.23468)“参赞大臣”[7](P.23708-23709)等名词;至于群臣的奏折,则有“钦差大人”[6](P.422)“钦差大臣”[6](P.475)等称谓,归纳起来,主要为“总理西藏事务副都统”“钦差驻藏办事”+职衔(如大学士、都统、侍郎、副都统之类)这一表现形式。职衔的不统一,正是当时这一制度处于初期发展阶段、派遣没有定期、职能不够完善的体现。

到了清代中期,此时的诸种文献之中,出现了“驻藏帮办大臣”的称谓,与“西藏办事大臣”并列,如道光十三年(1833年)“命西藏办事大臣兴科来京,以驻藏帮办大臣隆文为西藏办事大臣”[8](P.18)。到了晚清时期的光绪二十九年(1903年),桂霖受命为驻藏帮办大臣,却始终迁延,“久住成都,殊属延缓”,最终清廷以眼疾为由取消其入藏;而未入藏的桂霖与四川总督锡良会奏,“请将帮办大臣移驻察木多,居中策应”的建议[9](P.5-6),得到了清廷的认可。

《钦定大清会典事例》等典章制度的驻藏官员的称谓记载,也是多种并存、不断变化。如:“西藏,办事大臣一人” [10](P.207),“西藏,办事大臣一人,帮办大臣一人。雍正五年,西藏设驻扎办事大臣二人”,还记载:“西藏官制,驻藏大臣二人”等[10](P.207),出现的驻藏大臣等的多个名称;以及大臣衙署(衙门)的建立,按照《钦定藏内善后章程二十九条》规定,“驻藏大臣,正副各一员,下设司员一人,由理藩院员外郎或主事充任;笔帖式四人,办理满、汉文书翻译;前藏粮务官增至两人;向设译字房,唐古忒通事一人,司汉、藏文翻译,增设廓尔喀通事一人,司廓尔喀文翻译”[11](P.341)。此外,还有听差、防卫官兵,包括游击、都司、守备、司员、千总、把总等职衔下属官员的配备等,可知类似于清廷对于“驻藏大臣”的职务职责、衙署及下属配备等,与“驻藏大臣”的概念与职责边界的确定相类似,亦有一个逐渐明晰、成熟、完善的历程。

在概念史的视域下考察驻藏大臣的专用名词的概念产生及其发展,结合上述史料,可以看出,清廷派遣大员从早期驻藏的“总理西藏事务副都统”“钦差驻藏办事”等称谓,到正式称谓“钦命总理西藏事务大臣”“钦差驻藏办事大臣”“西藏办事大臣”,再简称为“驻藏大臣”,实际上是经历了至少两个阶段:第一阶段,最初的“两驻藏大臣”“钦派大臣”“钦差大人”“参赞大臣”等非规范性词汇,君臣均混用,一度缺乏明确内涵。第二阶段,明确所指“驻藏办事大臣”,简称“驻藏大臣”,称谓沿用至今,成为具有预设清晰边界范围的“驻藏大臣”概念。

清中央派遣大臣入藏先后出现了不同称谓,今人却常把“驻藏大臣”作为一个概念确定,且已预设其规范内涵的词语,可见今人研究语境下的“驻藏大臣”实则是一种被重新赋予内涵的历史词。

二

清廷及驻藏大臣有效的地方治理及制度创新

(一)清廷及驻藏大臣有效的地方治理

清代驻藏大臣在西藏地方,领导西藏僧俗各界联合防治疫病、豁免赋税、救济灾民、巡视各地、安抚僧俗民众、修建边卡、管理宗教事务等,忠实履行了职务。

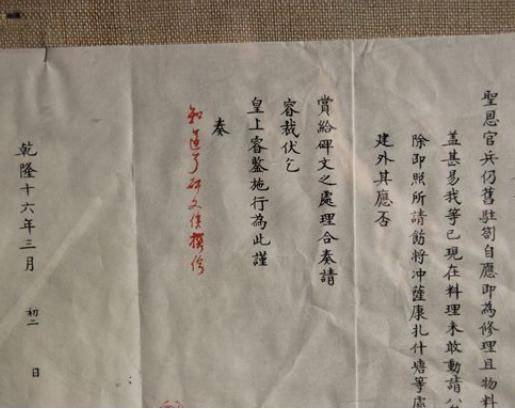

和琳、和宁、松筠等驻藏大臣多次亲自前往藏南,安抚藏民,修建边卡等,“实心为国”,“尤施惠贫民”,尤其是松筠(1752-1835年),历仕乾隆、嘉庆、道光三朝,为人耿直,不畏权势,史册评价松筠“出自藩族,久膺边寄,晋纶扉,称名相”[12](P.11122),“以治边功最多”,有“名满海内”的“名相”之誉。[12](P.11118)乾隆末年驻藏大臣和琳鉴于西藏地方天花流行,死人无数,下令“于藏北浪荡沟之处,捐资修平房若干间,俾出痘番民得以栖止,捐给口粮,派拨汉番弁兵经理调养,全活者十有其九,僧俗当己知痘症非必不可治之患,因严谕前后藏,劝令达赖喇嘛、班禅捐给口粮,作为定例”,并于乾隆五十九年(1794年)春季树立《劝恤种痘碑》(又称为《拉萨痘碑》《永远遵行碑》),保存至今[13](P.750-751),和琳劝恤种痘,接济死伤的史实,得以为人周知,西藏僧俗德之。

除了瘟疫防治,西藏地方发生雪灾、水灾、旱灾、蝗灾、雹灾、地震之类的自然灾害之时,驻藏大臣会及时报告清廷,及时救济灾民,并制定长期赈恤贫民计划,豁免藏北三十九族赋税,救济藏南地区灾民等。

如乾隆四十四年(1779年),驻藏大臣恒瑞等奏:“奉恩诏普免天下钱粮,西藏那克舒三十九家番子等应交马银三百九十一两有奇,请照乾隆三十六年普免恩旨一体蠲免,帝从之。”[5](P.13)再如光绪二十三年(1897年)西藏南部亚东一带地震,“为念及边境百姓之疾苦,目下驻藏大臣暂以私人名义发放赈济,以示抚慰。”[5](P.110)清代典籍中和琳、松筠、和宁、玉麟等驻藏大臣的类似善政,详细记载尤多[14](P.452-462);而且,在西藏自治区档案馆收藏的灾害救援、赈恤灾黎档案中,亦可以清楚地看到清代以来中央政府对西藏受灾地区的大力援助[15],由于驻藏大臣的应急处理较为适宜,客观上取得了积极的社会反应,得到了西藏地方僧俗的拥戴。

(二)清廷及驻藏大臣治理制度的创新

《钦定藏内善后章程二十九条》等典章制度载明了驻藏大臣“主持藏政”职权:监管达赖、班禅属地,直辖达木蒙古、藏东三十九族等。不同的时代,会有不同的时代命题。因此,历届驻藏大臣在西藏地区具体的施政之中,不仅进行了制度实践,而且驻藏大臣创造性地执行了典章制度的规定,创造了多个新制度,可谓是因地制宜、因时制宜地进行了制度创新。

制度创新最为人知的,就是“金瓶掣签”制度、《清会典事例》记载的呼图克图驻京制度等、对于边疆地区的巡视即“巡边制度”等。兹举例说明。在西藏地区创设“巡边制度”的驻藏大臣松筠,三朝任职于东北、西北、西藏等边疆的总督、将军、都统等职,于乾隆五十九年(1794年)至嘉庆四年(1799年)任驻藏办事大臣,治理西藏地方多惠政,他在《西招图略·守正篇》中提出“固我疆隅,化彼觊觎”的治边思想[16],以及创立的巡边等制度,多为继任者所沿袭。②

在制度创新之后,有一个新制度的建设与完善的过程。这体现在治理西藏地方的历程之中,驻藏大臣根据时势需要,不断出台制定多个章程,并根据实际情况,不断完善。如乾隆朝的两次廓藏战争之际,入藏大员鄂辉于1789-1790年上报了两件改革西藏军政事宜的《章程》,虽得清廷批准同意实施,但是由于政局的快速变化,西藏地方行政的多年积弊并未明显改善[17]。但在鄂辉等人起草治藏章程的基础上,经过不断建设、修改、完善,最终福康安等人成功推出了著名《钦定藏内善后章程二十九条》,以及此后道光中期,驻藏大臣琦善改订西藏章程。③可见,具体的治藏章程,也是在不断的治藏实践中进行的制度创新与完善,是清代中期以来藏事全面改革的重要组成内容之一。

再如,内地各族官兵驻扎西藏,一开始,没有明确驻守时间,在实践过程之中,形成了“由打箭炉至西藏,各处驻防旗旗兵丁。向例系三年一次更替”[7](P.24302-24303)的“换班之期”[1](P.784);此后,设立较场,操练战阵,加强军事训练,以提高军事技能等。而西藏地方军队入清后,没有一支合格的军事力量。驻藏大臣针对这一情况,进行了地方军事力量“藏军”的建设,设立层级、规定官品、加强操练,并及时整顿,提高其军事素养,提升其战斗力,成为标准的地方武装力量,如乾隆五十六年(1791年)驻藏大臣保泰、雅满泰奏《操演绿营达木蒙古西藏等兵丁情形折》:“西藏绿营兵丁,因奴才等不时率所部官员操练,马步箭枪技艺尚可。前鄂辉等遵旨,由唐古特人众、达木蒙古内,每年冬季抽调八百人,与绿营兵丁一同操练,奏准施行在案。……今又齐集绿营、达木蒙古、唐古特兵丁检阅阵容,尚较齐整。” [6](P.2224)甚至清帝《实录》还出现了具体教练藏军的绿营士兵的姓名,如派遣绿营汉兵到藏南吉隆等地,操练当地藏兵,如“派赴济咙教习番兵技艺之汉兵胡廷海、卢献麟”“聂拉木教习汉兵二名”等记载。[6](P.663-664)由于藏军的建立以及不断完善,军事能力的逐渐提高,为西藏军民1841年在森巴战争战胜查谟多格拉王室的入侵等军事行动,发挥了一定作用。[18]

清朝中期以来,尤其鸦片战争后清中央统治权威不断遭遇西方列强挑战,从道光二十一年(1841)森巴战争的爆发及驻藏大臣孟保主要依赖藏军进行应对的状况,可以看到清政府对藏地控制力的逐渐式微。随着晚清中国的“边疆危机”的出现与加剧,清代西藏地方治理的压力不断加大,治藏官员也主动或者被动进行藏政改革,至道光二十四年(1844年)琦善驻藏,奏定《酌拟裁禁商上积弊章程二十八条》,在治藏军事、财政、人事等制度中进行改革,更标志着驻藏大臣职权的重要调整。琦善奏定《酌禁西藏积弊章程》,尽管其后驻藏大臣联豫或《清史稿》等主流观点,都称其丧失中央在藏军事、经济权力,但是通过建立在更全面文献资料上的研究,能够看到更多历史发展中的必然与偶然,从历史发展的内在逻辑中为后世提供借鉴。

晚清的张荫棠、联豫等具有海外背景的驻藏大臣,更是积极在藏推行新政,如张荫棠,改革西藏地方治理、发展西藏地方社会经济是历任驻藏大臣中政绩颇著者,他推行的改革措施颇多,是制度创新最为突出的一位驻藏大臣。他入藏查办藏事,向清廷提出《治藏大纲》二十四款,得到采纳。光绪三十三年(1907年)春,张荫棠在西藏地方政府成立巡警、督练、盐茶、财政、工商、路矿、学务、农务、交涉等九个新政机构,颁发了《训俗浅言》《藏俗改良》两本小书,大力推动西藏建设,改革陈规旧俗,巩固了清中央对西藏地方的主权,为国家争取了权益,加强了国防建设,因此,他深受藏族人民的称赞。[19](P.912)

(三)大区联动机制的创新

驻藏大臣制度创立之前,在于清廷协调四川、青海等邻近地区,联合处理西藏事务;及至驻藏大臣正式设置,邻近四川、青海等地,都是治藏的重要依托。尤其是与四川之间的川藏联动机制,可谓西南联动的典型。

其中,四川省尤其重要。四川与西藏的距离,乾隆认为,“朕即谓西藏距川路远”,[7](P.23360-23362)这主要是针对当时广大的疆域而言;同是乾隆帝,又指出“川省距前藏较近” [1](P.655-656),这主要是经营西藏需要筹集各类资源而言。康乾经营西藏地方以来,都是基于四川的财力、人力、物力来经营西藏,如以四川银两拨付西藏事务。乾隆二十七年(1762年),大学士傅恒等上奏:“达赖喇嘛呼毕勒罕坐床赏赐银一万两,若由京城赍往,沿途徒劳驮运;西藏现备有钱粮银两,傅景抵藏后,即可由彼处饷银内动支,赏给达赖喇嘛。仍咨四川总督,藏地现存饷银足数则已,不足由川省运往,以备使用。此项一万两银,即入该省销算数内,报户部核销”,乾隆帝同意。[6](P.1698)乾隆五十三年(1788年)驻藏大臣成德奏:“从前原调川省官兵三千,今将后队各兵停止,只成德所带九百余名到藏,为数较少,计此处所备粮畜,尽足敷用,所有川省办运米粮之处,已行文一并停止” [7](P.23632-23634),则川兵、川粮等输藏,都是成为惯例的事。查诸清《实录》,调遣四川、青海等地人力、物力,以配合进军西藏的记载,极为频繁、常见。

再如,以四川的兵丁(清《实录》有“四川兵丁”“成都兵丁”“川省官兵”等称谓),指四川各族官兵,投入西藏地区的军务,记载甚多。如乾隆五十三年(1788年),驻藏大臣庆林等奏:“必须调用四川官兵”等[6](P.619)。除了调动四川绿营、八旗旗兵之外,四川改土归流之地的“屯兵”、诸土司掌管的“土兵”等藏族士兵,都是四川兵力的重要组成部分。如乾隆五十三年(1788年),藏南卫藏聂拉木、济咙、宗喀等处为“巴勒布抢夺”,驻藏大臣雅满泰前往后藏,乾隆帝谕令“李世杰、成德接奉此旨,可即于四川和标营并明正、里塘、巴塘、德尔格尔番兵内就近豫调兵三四千名,不动声色妥为筹办” [1](P.655),清军的民族与地区组成、大区联动机制由此可见。

除了驻扎四川的绿营兵、八旗旗兵之外,其他翻译人才、“谙习工程官员” [7](P.24349)的建筑人才等,也往往从四川征调,如乾隆四十七年(1782年)西藏办事大臣博清额奏:“西藏额设笔帖式二员,今裁一员,不敷缮写,若由部挑往,未免纷烦,请令成都将军于满兵内拣选能写清字者四人,遣其来藏,在印房学习行走。将藏内驻防绿营兵裁汰四名,即以所余口粮支给,三年更换。择行走勤慎者,咨该将军坐补印务笔帖式” [20](P.1-2),即从成都调“能写清字者”即通满文的翻译人才进藏。

因此,民国时期西康地区实际统治者刘文辉指出,治理与建设西藏离不开四川资源的支持,“最主要的还是由于我们建设的两个基本条件不够──一是‘人’,一是‘财’,把四川联住,才能补救我们这两个缺点”,到晚清经营康区、西藏,都是一样的[21](P.585)。在经营过程中,多任川督都留下了对治理西藏有益的重要对策建议,如孙士毅、丁宝桢、鹿传霖、锡良等,他们关于治藏章程、川藏联防等问题上的文献记载,证明了治理西藏地方上的川藏联动机制。

在这一背景下,与四川总督、成都将军联动处理涉藏事务,是驻藏大臣制度设立时就予以实施的步骤。驻藏大臣制度创立之前,在于清廷协调四川、青海等邻近地区,联合处理西藏事务;及至驻藏大臣正式设置,除了借助四川的绿营、满洲旗兵之外,邻近四川总督、巡抚、青海办事大臣等,也是治藏的重要依托。清朝在西藏治理中,往往还会因藏地突发事件临时委任他省官员筹办藏事,他们或未亲自赴藏,但也就藏事与中央、驻藏大臣密切往来商议,其中尤因川藏在清朝治边的地理、人事、经济、军事等领域的密切关系,“图川保藏”更推动了清廷对赵尔丰及晚清川边政局、经济变革认识的客观化。[22](P.18)

光绪三十四年(1908年)春,川滇边务大臣赵尔丰受命驻藏大臣并加尚书衔赴藏,清政府为其驻藏办事不至扞格,还特调其兄赵尔巽为四川总督。二者受命均处于清末藏事内忧外患困局之中,虽然赵尔丰最终因西藏地方强烈反对而未能入藏,清廷以赵尔巽、赵尔丰兄弟担任四川总督、川滇边务大臣、驻藏大臣,其背后逻辑就在于加强川藏联动。“清廷对于赵氏信任如此其深,爱护如此其切,实由认清康藏问题的严重性”[21](P.585)。赵尔丰兄弟川藏联手治理,可谓以川济藏、川藏联动的典型事例,也是清廷治理西藏的大区联动经验的运用。故民国时期刘文辉总结治理康区历史经验,与西藏问题密切相关的“西康问题,决非西康本身所能解决,必须邻近省区之彻底合作,加以中央能有具体方策之指导,则成功庶可期也” [23]。这一经验对民国初期川滇两路大军进藏、新中国初期的解放军川、滇、青、新多路进藏等有启示意义。

三

清廷及驻藏大臣与驻藏官兵推动了西藏各民族交往交流交融

驻藏大臣的设置是清朝对西藏行使主权和加强行政管理的重要措施,也是清朝治藏政策的核心和关键,在历史上曾经起过重要的作用,也产生了深远的影响。有清一代,因驻藏大臣及其随员驻扎西藏,推动了中央与西藏地方空前的官方交流,同时也密切了汉、藏、回、满、蒙等各民族的民间往来,他们频繁地与西藏地方的经济社会、宗教、政治、军事、各民族产生直接或者间接的联系,直接推动了西藏地方各民族的交往交流交融。

(一)驻藏大臣在清代西藏地方的民族互动上,发挥了表率作用

在清朝最高统治者眼中,驻藏大臣、四川总督之类的封疆大吏,不过是八旗奴才,或者“蒙古世仆”(如庆麟、雅满泰),以及“汉大臣”(如四川总督李世杰等)[1](P.684),只要忠诚于清廷,都可为朝廷的臣下。进入近代,随着统治阶层满汉势力的消涨变化,非满族群体出任驻藏大臣明显增多。但是,就驻藏大臣这一群体而言,清代任命的驻藏大臣,就是以满族为主体,蒙古(如松筠、庆麟等)、汉族(如孟保、赵尔丰、张荫棠、温宗尧等)皆有的群体。

驻藏大臣的官方文书,则是多民族语言文字同行。清廷经常颁赐多语种的圣旨、印信、公文等,如“以满洲、蒙古、唐古特三样文字铸给济咙呼图克图之弟商卓特巴阿旺诺尔布以管束济咙呼图克图所属巴克硕特等十八寺僧众、唐古特等之关防” [6](P.2135-2136);驻藏大臣与驻藏大臣衙门的属下官员的工作或者生活关系,如以蒙古文、满文、藏文撰写奏折、报告,接到皇帝圣旨之后“译蒙语宣谕仲巴呼图克图等”[6](P.615),都是多民族语言文字的交流,也是民族互动的重要内容之一。

驻藏大臣及其部属,在以拉萨为主的西藏各地,常见与当地藏族妇女通婚,如以目前所存清代驻藏大臣唯一完整之日记《有泰驻藏日记》为例,可以随见翔实的记载。兹略简析。

驻藏大臣升泰,迎娶西藏地方政府噶伦边觉多吉之女[24](P.190);此后的驻藏大臣裕钢“在藏娶一藏女,故略通藏语” [24](P.46);驻藏大臣有泰的随员恩禧娶昌都背水藏族妇女等二位为妾[24](P.108)、有泰娶“本地番人”娥珠并改为“汉姓,姓唐”,同时“令家人找片子现作汉服”[24](P.120-125),教说汉话、学习汉字,后者“字迹模糊,声音惨楚”[24](P.99-100);此外,礼仪上也是藏汉并用的,如“绞脸以炭灰抹之”的藏俗与跪拜的中原“古礼”并用、有喜事则“挂哈达”即敬献哈达等[24](P.82、108、200);在衙署,多民族的官员,或是时常以汉文进行诗歌唱和,或者是“修饰衙署、兵丁演戏”[1](P.21-25)等活动,这些多样的社会活动,涉及文化交流、习俗变化(如服饰、姓氏)、族际婚姻等,更是民族交往交流交融与建设中华民族共同体的重要体现。从这个角度说,驻藏大臣在促进清代西藏地方民族互动上发挥了表率作用。

(二)驻藏大臣在西藏地方,发起过风俗改良的多次活动,尤其是鼓励多民族的通婚,取得了推动各民族交往交流交融的积极社会效果

驻藏大臣在西藏地区的移风易俗改革,先后进行过多次。驻藏大臣和琳在其任期内,曾设想改革西藏的天葬风俗,曾数出布告,并在拉萨、日喀则设立义冢,要求人们“遇有人死,或用棺木装殓,或用衣席卷裹,一概报官埋葬,不许仍前毁弃。有如不遵,律法俱在,决不轻恕”等[13](P.750-751)。清后期的赵尔丰、张荫棠等,除了有些措施因方式简单导致成效不佳之外,改革卫生习惯、推广医疗事业等,还是取得了积极社会成效。

清代进入康藏地区的内地移民中,不管是官员、士兵还是商人,基本都是男性且不会携带家眷进藏,他们长期留驻藏地往往会与当地女子组成家庭,进行了跨民族的通婚。驻藏大臣琦善的奏章,报告了道光二十四年(1844年)夏季驻藏官兵的就地婚姻:[25](P.1-2)

西藏驻防弁兵原系三年一换,例准雇役番妇,代司缝纫樵汲。迨后留防过多,更换日少。该弁兵奸生之子在营食粮者,现已十居二三。兼之因差来藏之弁兵,并无留防之例,亦准留藏候补。竟有待至二三年,方得轮补缺粮。

这一报告,实际上说明了驻藏大臣对于驻藏官兵与当地民众通婚的准允。对于驻藏清军与当地民众通婚的现象,当时由于多种因素进藏的外国人,也在目睹后进行了记录。如1811年非法进入西藏半年的英国人曼宁(Thomas Manning),在其《日记》中记载:西藏中部的“每座城市中都有一名清政府的官吏和一个不大的清军兵营。在驿路沿途每隔一段距离便有清政府的驿站。当时与藏族女子共同生活并且生下孩子的清朝士兵很多”[26](P.451);近代的日本军人觊觎西藏,则观察到这一藏汉婚姻的普及:“支那(中国)人之在西藏者,无官民之别,照例俱不许携带妇女,故驻扎官吏及商人等之流寓此间者,皆娶土人女为妇。因此之故,西藏与支那本部接近及都会等地,杂种日多。” [27](P.13)

在清代,西藏地区尚处于封建农奴制社会,占人口绝大多数的藏民深受西藏地方官家、贵族、寺庙的多重压迫,以及人身依附,被迫承担了繁重的经济负担,以及名目繁多的差役,而与驻藏文武人员通婚,则这一部分差役能够免除。近代进藏的文人吴崇光,在西藏东部洛隆宗(今洛隆县)了解到当地“番族生子,被喇嘛寺通令个个当喇嘛,汉人在此,势力最强,一娶蛮家女子,蛮子可永不当喇嘛差使,使番人乐意与汉人结婚”[28](P.347),因此,“汉兵所到之处,夷女多愿嫁之”[21](P.271)。这是当时藏族妇女愿与驻藏文武通婚的社会原因。社会学研究表明,“两个族群整体如果相互关系紧张、彼此仇视,他们成员之间的相互接触会受到许多外部的限制,双方成员的内心对与对方接触也会存在某种隔阂与障碍,通常是很难建立恋爱关系并最终缔结婚姻的”[29](P.432),当时较为广泛的藏汉通婚,正是当时西藏民族关系较为和睦的外在表现之一。

可以看到,包括驻藏官员、官兵、商贾、一般民众在内的驻藏人员(旅藏人士),与当地藏族女子的通婚,实为当地民族密切联系与交流的主要参与者之一,故驻藏大臣联豫于光绪三十二年(1906)上书朝廷,称昌都系“川滇商旅会集之所”“察木多、拉里、前后藏等处汉民日渐加增”[30](P.15),呈现出商业经济发展,各民族人员流动聚集的景象。

这就不仅推动了拉萨、嘉黎(拉里)、昌都(察木多)、日喀则(后藏)等地的商业贸易,促进了经济社会发展,而且这种较密切的民族互动更影响了西藏地区多民族的交往交流交融,推动了西藏地方社会的历史进程。

(三)驻藏军队在民族交往交流交融上发挥了积极作用

清代驻藏官兵,就是民族交往交流交融的最重要实践者之一。

如前所述,驻藏文武各员,积极与西藏地方各民族通婚。其中,占了绝大多数的驻藏军队,则是民族交往交流交融的最重要实践者之一。

驻扎西藏的清代军队,文献记载有“绿营、达木蒙古、唐古特兵丁”,以及“满洲兵”等,可以说是一支多民族的军队④;而且,驻藏官兵与当地藏女通婚极为常见。再者,平定西南边疆地区乱事时,多民族武装的参加,如藏兵、蒙古八旗军人、四川绿营(三镇士兵)、成都将军直接统帅的满洲旗兵之外,还有来自“屯练降番内挑拨一千二百名”之类的“屯兵”[1](P.1-3);而西藏边境的军事行动,往往是多民族军队的联动。

乾隆五十三年(1788年),第一次廓藏尔喀之役(1788-1792年)爆发,廓尔喀军侵入西藏日喀则之济咙、聂拉木二处地方,抢掠地方,清廷恐藏内兵力不敷,于是“谕令李世杰于四川内地满汉官兵及番兵共调三千名预备前往协剿,又恐屯练降番距打箭炉较远,并令就近于明正、巴塘、里塘、德尔格尔各番兵内酌量檄调”,不久,李世杰奏藏内防御之兵,已有一千二百名,加以唐古忒兵丁已为数不少,乾隆帝下令,“满汉官兵,皆可停止前进”。[1](P.678-679)再如,乾隆五十六年(1791年),如面对藏南边境一带的“科尔喀贼匪”三四千人,只有兵六百余名的驻藏大臣,与“戴绷”(团长)定曾纳木结“带兵五百名由撒迦沟至春队前面之桑卡松夺地方,与戴绷敏珠尔多尔吉所带之兵聚在一处”,积极迎战,“适游击乌尔公阿带领绿营兵五十名、达木兵三百名、后藏番兵二百名,飞赶至撒迦沟地方”,开始联合进攻“科尔喀贼匪”,抵御侵略军效果不明显,故驻藏大臣“行知四川总督鄂辉,派调屯练降番及川省绿营兵丁迅速来藏救援”。[6](P.665-666)

可见乾隆末期抵御外来入侵,在清廷领导下的西藏地方与外敌作战的军事力量有“四川内地满汉官兵”即绿营兵、满洲八旗旗兵;有四川省改土归流后的“屯练降番”,以及土司统辖的“番兵”如“明正、巴塘、里塘、德尔格尔各番兵”;有西藏地方的“前后藏番兵”即“唐古忒兵丁”,以及达木蒙古兵等。这不仅证实了清兵是一支多民族的军队,西藏地方是多支军事力量出动,而且实例说明了川藏联动机制的表现。从中可以得出结论,清代驻藏官兵,就是当地民族密切联系与交流的主要参与者之一,他们身体力行,推动了西藏各民族的交往交流交融。

四

结 语

综合学界对于清代驻藏大臣研究的成果而言[31],驻藏大臣施政西藏,在社会治理、制度创新、应急处理、大区联动、民族良性互动等方面颇有建树,忠实地执行了清廷的治藏旨意,多位驻藏大臣竭力奉公,积极开拓,体恤民众,收获了西藏地方社会僧俗对于中央的高度认同,这是统一的多民族国家发展历史的重要一页,也是中华民族发展史的重要内容,对于中国西南地区的边疆治理与中华民族共同体建设,发挥了积极成效,也留下了宝贵的历史经验。

当今审视驻藏大臣治理西藏地方的历史,既要进一步发掘其中蕴含着中央遣人入藏的政策智慧,又要全面评价清代治理西藏地方、稳定西南边疆所发挥的积极历史作用,更要重点思考其间的历史经验,如支持各民族通婚、在习俗变化(如服饰、姓氏、礼仪等)的变通并用,加强交流等对于密切民族交往交流交融与建设中华民族共同体的成功做法,用以新时代中国边疆工作、铸牢中华民族共同体意识及西藏地方治理的重要借鉴。

(注释从略,如需引用请参看原刊)

作者简介

王川,四川师范大学中华传统文化学院教授、博士生导师,四川历史名人文化普及基地主任,国家“万人计划”哲学社会科学领军人才,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者,教育部第五届历史学教学指导委员会委员,四川省政府文史研究馆特约馆员,四川省学术与技术带头人,四川省有突出贡献的优秀专家,四川省职工职业道德先进个人。

主持国家社科基金项目5项(完成4项、在研国家社科重大项目1项),主要研究方向是中国近现代西南区域史、民族文化与民族关系史。在《民族研究》《哲学研究》等国内外报刊发表论文几十篇。其中,为中国人民大学《报刊复印资料》全文转载13篇。出版《川康近代社会略论稿》(中华书局)专著9部,荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)一等奖(合著)、国家民委第二届民族问题研究优秀成果奖三等奖(合著)、四川省政府第十三届哲学社会科学优秀科研成果奖二等奖(独著)等10项。

来源:《西南民族大学学报》人文社会科学版2023年第9期

作者:王 川

图源:中国台湾网记者 扶海涛

用户登录

还没有账号?

立即注册