【文史英华】眉山苏氏家风家教解密(二)——是父是子‖周云容

本文载《巴蜀史志》2023年第3期

眉山苏氏家风家教解密(二)

周云容

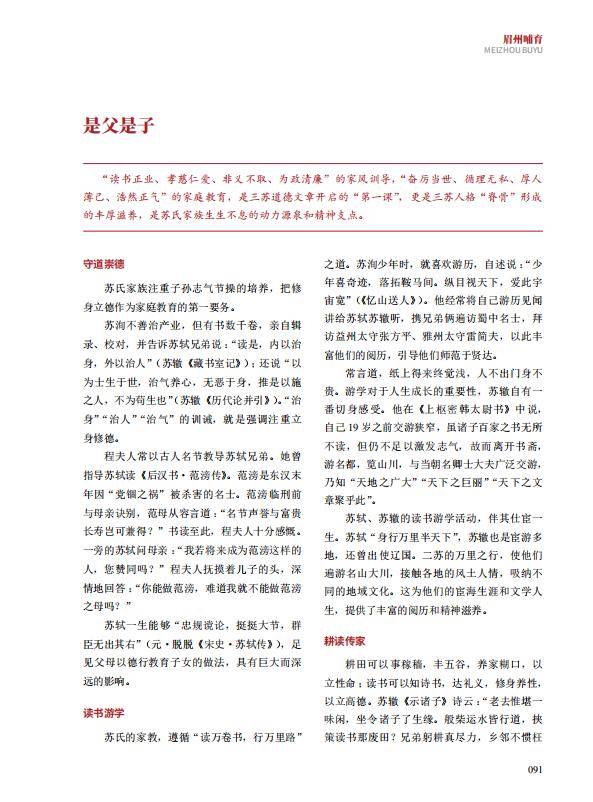

是父是子

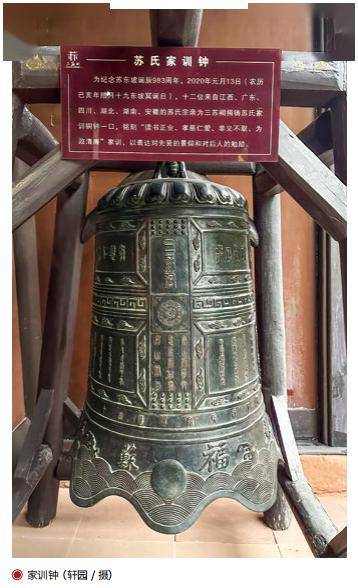

“读书正业、孝慈仁爱、非义不取、为政清廉”的家风训导,“奋厉当世、循理无私、厚人薄己、浩然正气”的家庭教育,是三苏道德文章开启的“第一课”,更是三苏人格“脊骨”形成的丰厚滋养,是苏氏家族生生不息的动力源泉和精神支点。

守道崇德

苏氏家族注重子孙志气节操的培养,把修身立德作为家庭教育的第一要务。

苏洵不善治产业,但有书数千卷,亲自辑录、校对,并告诉苏轼兄弟说:“读是,内以治身,外以治人”(苏辙《藏书室记》);还说“以为士生于世,治气养心,无恶于身,推是以施之人,不为苟生也”(苏辙《历代论并引》)。“治身”“治人”“治气”的训诫,就是强调注重立身修德。

程夫人常以古人名节教导苏轼兄弟。她曾指导苏轼读《后汉书·范滂传》。范滂是东汉末年因“党锢之祸”被杀害的名士。范滂临刑前与母亲诀别,范母从容言道:“名节声誉与富贵长寿岂可兼得?”书读至此,程夫人十分感慨。一旁的苏轼问母亲:“我若将来成为范滂这样的人,您赞同吗?”程夫人抚摸着儿子的头,深情地回答:“你能做范滂,难道我就不能做范滂之母吗?”

苏轼一生能够“忠规谠论,挺挺大节,群臣无出其右”(元·脱脱《宋史·苏轼传》),足见父母以德行教育子女的做法,具有巨大而深远的影响。

读书游学

苏氏的家教,遵循“读万卷书,行万里路”之道。苏洵少年时,就喜欢游历,自述说:“少年喜奇迹,落拓鞍马间。纵目视天下,爱此宇宙宽。”(《忆山送人》)他经常将自己游历见闻讲给苏轼苏辙听,携兄弟俩遍访蜀中名士,拜访益州太守张方平、雅州太守雷简夫,以此丰富他们的阅历,引导他们师范于贤达。

常言道,纸上得来终觉浅,人不出门身不贵。游学对于人生成长的重要性,苏辙自有一番切身感受。他在《上枢密韩太尉书》中说,自己19岁之前交游狭窄,虽诸子百家之书无所不读,但仍不足以激发志气,故而离开书斋,游名都,览山川,与当朝名卿士大夫广泛交游,乃知“天地之广大”“天下之巨丽”“天下之文章聚乎此”。

苏轼、苏辙的读书游学活动,伴其仕宦一生。苏轼“身行万里半天下”,苏辙也是宦游多地,还曾出使辽国。二苏的万里之行,使他们遍游名山大川,接触各地的风土人情,吸纳不同的地域文化。这为他们的宦海生涯和文学人生,提供了丰富的阅历和精神滋养。

耕读传家

耕田可以事稼穑,丰五谷,养家糊口,以立性命;读书可以知诗书,达礼义,修身养性,以立高德。苏辙《示诸子》诗云:“老去惟堪一味闲,坐令诸子了生缘。般柴运水皆行道,挟策读书那废田?兄弟躬耕真尽力,乡邻不惯枉称贤。裕人约己吾家世,到此相承累百年。”此诗可见,“耕读传家”是苏氏家族一大传统。“般柴运水”“挟策读书”“兄弟躬耕”,从不嫌废田耕。乡亲们对苏氏子弟称道为“贤”。“裕人约己”乃苏家传承百年的家风。

苏轼亦有诗曰:“我昔少年日,种松满东冈。”(《戏作种松》)“我昔在田间,但知羊与牛。川平牛背稳,如驾百斛舟。舟行无人岸自移,我卧读书牛不知。”(《书晁说之考牧图后》)少年时代,苏轼手植松树数万株,还一边放牛,一边读书。元丰年间,苏轼贬谪黄州,生计艰难,友人为其向郡守请得城东山坡上五十亩荒地,开始躬耕东坡,“东坡居士”的名号响彻寰宇。绍圣年间,受党争影响,苏轼苏辙贬谪岭南,苏氏子弟进取无门。二苏告诫儿孙们耕读传家,以为根本。苏轼有诗描绘子侄耕读之场景:“六子晨耕箪瓢出,众妇夜织灯火共。”(《过于海舶得迈寄书、酒。作诗,远和之,皆粲然可观。子由有书相庆也,因用其韵赋一篇,并寄诸子侄》)苏过随侍父亲谪居岭南时,过着“小儿耕且养,得暇为书绕”的生活(苏轼《将至广州用过韵寄迈迨二子》)。

耕读是一种基本的生存方式,更是一种家计家风的传承密码。

因材施教

苏轼的祖父苏序对苏涣、苏洵因材施教的故事常被后人津津乐道。苏涣聪颖好学,是个标准的读书苗子。苏序对他是精心培养,“教训甚严”,终于在宋仁宗天圣二年(1024),25岁就考取进士;苏洵从小“游荡不学”,到27岁依然学业无成,苏序对他依然是“纵而不问”,坚信他总有一天会醒悟。

知子莫如父。苏序对苏洵的自信来自他对苏洵的了解。苏洵对科考的声律句读之学极其厌烦,但颇有大志,且“为人聪明,辨智过人”(宋·曾巩《苏明允哀词》),随着阅历的增加,他自会找到适合自己的道路。在屡试不中之后,苏洵决意不再沿着老路(通过科举考试以求仕进)走下去,“绝意于功名,而自托于学术”(苏洵《上韩丞相书》)。一生未考中进士的苏洵,最终成为文章大家,跻身唐宋八大家之列。苏洵也感慨说:“知我者惟吾父与欧阳公也。”(宋·欧阳修《故霸州文安县主簿苏君墓志铭》)

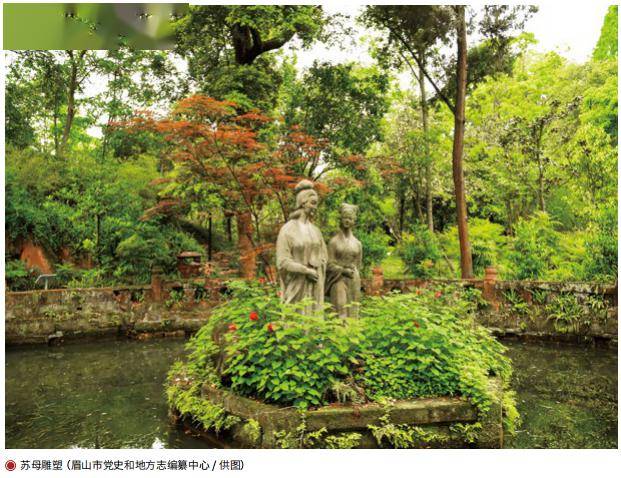

苏洵对苏轼、苏辙的培育,显然也是承传了老一辈“因材施教,顺其天性”的理念和方式。他曾作《名二子说》,依据两个儿子不同的性格和志趣,分别命名为“轼”“辙”,体现了他因人而异、各安生理的差异性教育思想和方法。

寓教于名

苏氏家族将对子孙的希望寄托于他们的名字中。“苏轼”的名字就是一典型。苏轼,字子瞻。轼,本意是古代马车轿厢前端供人凭倚的横木;瞻,就是望的意思。苏洵是希望儿子能站高眺远,树立远大的志向,日后功成名就。同时,车轼突出在外面,故苏洵又说:“轼乎,吾惧汝之不外饰也”(苏洵《名二子说》),告诫他此生要注意掩饰自己内心的情感和主张,为人处世宜内敛低调,不可锋芒毕露。纵观苏轼后来的人生际遇,是不是极合“轼”之名实?

苏氏子孙姓名,也不是随便取的。苏轼的子侄辈均以带走之旁“辶”的汉字命名,寄寓着孩子们能循道疾行的期望,而孙子辈,则多以带竹字头“⺮”的汉字命名,取其竹的节概之义也。

苏辙晚年作《六孙名字说》,以此说明他六个孙子的名与字的由来及其含义,借以勉励诸孙进德修业。如苏筠,字坚。筠,本指竹子的青皮,亦指竹子,其质地坚实。希望他能像竹子一般坚实,始终保持高尚节操。苏筑,字进。“进而不止,虽山可成”,为人为学要如筑山一样,只有不断累积一筐一筐土的微小之功,才能有所成就。

这实际上是一种寓教于名、终身管用的家教方式。

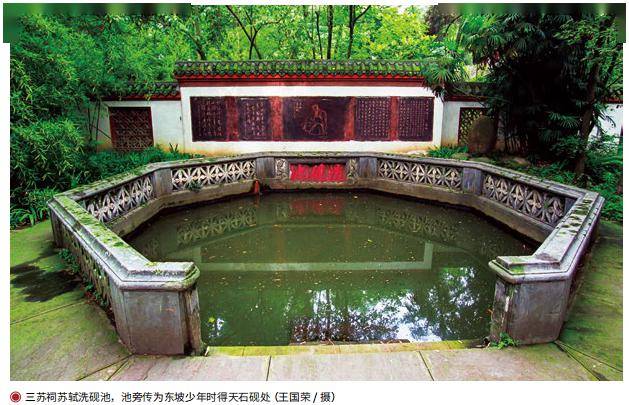

题砚教子

苏轼12岁时,与小伙伴在家玩凿地游戏,得到一块鱼形的石头,试着将其作砚台用,容易发墨,却无贮水的地方。苏洵却说:“是天砚也。有砚之德,而不足于形耳”,并给苏轼说:“是文字之祥也。”(苏轼《天石砚铭并叙》)砚是文房四宝之一,得“天砚”,正是苏轼崛起文坛的祥瑞之兆,以此激励苏轼奋力向学,也让苏轼有了强烈使命感和远大抱负。对砚台形体之不足,苏洵说是重德不重形,引导苏轼以德立身。

苏轼也延续父亲的做法,用“题砚”的方法鼓励子侄学习上进,树立正确的人生观和价值观。

长子苏迈将初仕地方,临行前,苏轼赠别礼物是一砚台,并为之作铭曰:“以此进道常若渴,以此求进常若惊,以此治财常思予,以此书狱常思生。”(《迈砚铭》)告诫儿子,用这方砚台来学习圣贤之道时,须时常有如饥似渴之心;用来求取上进时,须时常出新令人惊奇;用来管理财富时,须时常想着给予他人;用来书写狱讼公文时,要常想着给人以生路。苏轼借一方砚台从治学、仕进、治财及为政诸方面提醒儿子——时刻都走人间正道。

绍圣年间,苏轼贬谪岭南,临别前赠次子苏迨也是一方砚台,并写下《迨砚铭》,告诉苏迨,好的砚石生于沟壑深溪之中,得之不易,极为珍贵,以此鼓励苏迨刻苦治学。

一方砚台,传承着苏氏家族读书治学的家风和为人处世的准则。

誉儿成癖

激励教育不是现代教育才有的重要方法。苏氏家教很早就应用这一方法,并很看重其教育功效。

苏轼十来岁的时候,父亲令他仿照欧阳修的《谢宣召赴学士院仍谢赐对衣、金带及马表》,练习谢表写作。他的仿写文语出惊人:“匪伊垂之带有余,非敢后也马不进。”说的是做人做事不可居功,是一个表自谦的句子。苏洵看后,十分高兴,鼓励苏轼说:“此子他日当自用之。”(宋·赵令畤《侯鲭录》)这种谢表写法,这句自表谦逊的用语,你日后定能用上。父亲的表扬,苏轼深受鼓舞,更强化了他学逮要义、摹而出新的意识。果如苏洵所言,苏轼多次得到官职任免,曾多次入学士院,多次得到皇帝赏赐,当然也就多次写谢表。

苏辙的孙子苏籀(zhòu)在《栾城遗言》中记载,苏轼幼年作《却鼠刀铭》,苏辙作《缸砚赋》,苏洵对此大加称赏,“命佳纸修写,装饰钉于所居壁上”。把两个儿子所写文章装裱好,挂在家里的壁头上展示,以示欣赏与鼓励,大大激发了孩子的表现欲和成就感。

苏轼、苏辙亦爱称赞子侄。苏轼夸自己儿子苏迈“文采甚可观”(《与孙志康二首》),“传家诗律细,已自过宗武”(《夜坐与迈联句》),说苏迈作诗水平已超过杜甫的儿子宗武;给友人说,苏迈写的文章能让他“为数日喜,寝食有味”(《答刘沔都曹书》)。孙子苏符,很小就会作诗,苏轼亲热地唤他“作诗孙”。苏辙也夸赞儿子苏迟“澹然有诗人之思”(《和迟田舍杂诗九首并引》)。

得到文坛盟主级父辈的赞赏和勉励,无疑对子孙们是莫大的鼓舞,茁壮成长的内生动力被激发出来。“誉儿虽是两翁癖,积德已自三世种。”(苏轼《过于海舶得迈寄书、酒。作诗,远和之,皆粲然可观。子由有书相庆也,因用其韵赋一篇,并寄诸子侄》)誉儿成癖,实在是苏氏极为高明的家教之法。

言传身教

家庭是孩子的“第一课堂”,父母是孩子的“第一老师”。言传身教,是最好的家教,既口头传授,又以身作则地去做。

苏轼祖辈忠信孝友,乐善好施,无不以自己良好的品行潜移默化地影响着下一代。苏洵编修《苏氏族谱》并作《苏氏族谱亭记》《族谱后录》,记载父祖辈的嘉言懿行,规范族人行为,对苏家良好家风的传承与发扬光大起着重要作用。苏轼的行事风格与祖父苏序极为相似,颇有祖父遗风。

苏洵和程夫人是苏轼兄弟的第一任老师。苏洵27岁“始发愤,闭户读书”,苏轼兄弟从小能饱读经史百家,自然是受了父亲的垂范影响。三苏父子共同探讨“古今成败得失”,同题作文,如《管仲论》《六国论》。苏轼兄弟也承袭了父亲的教子方法,经常和儿子们相互探讨、唱和。以此,苏氏家族读书治学的家风代代相传。

母亲程夫人“不残鸟雀”“不发宿藏”的“身教”,更是对苏轼兄弟产生了深刻的影响。苏轼仁慈宽厚的民本思想、非义不取的财富观念的形成与毕生恪守,跟母亲的言传身教有着密切联系。

严慈相济

苏家的教育有温情的一面,也有严苛的一面。

宋哲宗绍圣四年(1097),花甲之年的苏轼晚上做了一个梦:“夜梦嬉游童子如,父师检责惊走书。计功当毕《春秋》余,今乃粗及桓、庄初。怛(dá)然悸寤(wù)心不舒,起坐有如挂钩鱼。”(苏轼《夜梦》)梦到自己幼时正在嬉戏游玩,父亲来检查功课,按计划原本应该把《春秋》读完,但是却只读到写鲁桓公、鲁庄公的部分。《春秋》是按鲁国十二位国君的顺序记录历史的,鲁桓公、鲁庄公排在第二、三位。吓得苏轼从睡梦中惊醒,坐起之后就还像挂在钩上的鱼一样惊恐不安。可见当年苏洵对苏轼教育的严苛。

苏辙也回忆说:“我性本疏懒,父母强教之。”(《次韵子瞻和渊明饮酒二十首》)正是严父教育,让他们从小养成良好的读书习惯。

三苏祠的古井边,有一棵千年黄荆树。相传,这棵黄荆树就是当年苏洵亲手栽植的。眉州有句俗话:“黄荆条子底下出好人。”意思是说,孩子如果顽劣淘气、读书不努力,父母就要用黄荆条子打屁股。打肯定是伤不到筋骨的,但是痛得人直跳,能让娃儿长记性。当然,如今教育孩子已不兴体罚或者变相体罚。至于苏轼兄弟小时候挨没挨过黄荆条子的教训,不得而知,但是可以肯定的是——水井边上这棵黄荆树,对童年时代的苏轼苏辙是有较强威慑力的。

这就是所谓严管厚爱,“深爱而行精虑”(苏辙《古今家诫序》)。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:周云容(眉山三苏祠博物馆文博副研究馆员)

用户登录

还没有账号?

立即注册