【历史文化】《三千年前的“双城记”——从“三星堆”到“金沙城”》自序:惊世“小双城” 其实“很中国”‖易旭东

《三千年前的“双城记”——从“三星堆”到“金沙城”》自序

惊世“小双城” 其实“很中国”

易旭东

“20世纪最伟大的考古发现”。

具有与内容相适应的完美形式。

“小双城”。三星堆火爆“出圈”,金沙城持续“霸屏”。

中国考古界乃至世界范围内的世纪难题,三星堆文明长期饱受各种争议。观点让人匪夷所思,三星堆不敢深入研究,真相被隐瞒。论点颇有市场,满足“吃瓜”群众对猎奇的所有想象。

不负责任的“网文”火上浇油,三星堆真相隐瞒之说甚嚣尘上,诸多考古的“小白”,被这种颇具诱导性的“高解”给洗脑,作为三星堆不敢深入研究,真相被隐瞒的理论依据。

论据活灵活现,最为常见的是古埃及人在4000多年前,不远万里来到成都平原开枝散叶,创造了三星堆文明。为制造“神秘”“传奇”,甚而将西亚文明、玛雅文明也给无缝链接。几番论证的“伪研究”后,得出三星堆文明一旦被研究透彻,就会从根源上否定华夏文明的正统性。结论貌似无懈可击,让中国考古界、三星堆文化研究者,最无奈地背上了重重的黑锅。

真相不会被埋没,如同历史不会缺席。

古有“三星堆人”的太阳崇拜,今有成都平原城市群的人过传统的“太阳节”。

“惊世”三星堆,“横空”金沙城,其实“很中国”。

地理上的“小双城”究竟多大

考古是穿越回去的天使。

城市是寻找回来的世界。

2022年8月,在8号“祭祀坑”中又新发现一件带翅膀的“四翼小神兽”,在顶部有一个巴掌大的屈身倒立小铜人,紧贴镂空花纹,双手奋力地支撑在器盖边缘,脚趾、小腿、臂膀肌肉饱满。镂空花纹托举一方平台,平台上昂首挺立一尊小神兽。神兽背上,背着一个一棵神树的模型。头部造型,脑袋圆润类似老虎,还有一口锋利的牙齿。

与此前发掘出土的四脚神兽差异显著。

古蜀人对真实动物的抽象再造,极富想象力的镂空立兽器盖,直观地显示出古蜀人对青铜尊这一祭祀礼器特有的理解和使用方式,进一步为中华文明多元一体格局提供生动例证。

在8号坑还发现唯一一件羽翼镂空青铜鸟。

2022年8月24日下午,又在8号祭祀坑成功提取出一件“大型立人神兽”。

截至目前,出土众多动物造型青铜器中最大的一件,重量近150公斤。

“壮”得一枝独秀。大口、立耳、卷发、细腰、长尾、小粗腿……

从1986年三星堆第一次发掘至今,出土的神兽都是娇小型的“选手”,大约长20至30厘米。而“大型立人神兽”长度、高度都是1米左右,体型非常庞大。从未出现过的新器型。

古蜀人把神树、神兽当作一种神灵的存在。

头上有人。庞大“选手”头顶上有犄角,犄角上站了一个身穿长袍,身形较瘦的人,宛如一个领导或骑手,正在驾驭或者控制这只大神兽。神兽胸口,还有一棵直接铸造在上面的神树。

“大国工匠出品”。承载着古蜀人对生命的渴望、对万物生生不息的崇敬。

姿态冷艳、神秘、梦幻,迅速走进大众视野。

流光溢彩、充满异域风情的金权杖,极度夸张的青铜纵目面具、造型瑰丽的青铜神树、伟岸、神秘、肃穆的青铜大立人像,彰显着古蜀国的赫赫神威、至高无上的王权、神权……

三星堆几乎每一件文物出土,都能迅速在网络上“霸屏”。

中国文化传统并不仅是“史官文化”,三星堆、金沙城的横空出世,令人目眩神迷,一种系统性的陌生、惊讶,逸出了传统的历史文化的认知框架,无论学界,还是观众,在这些国宝面前,都可能会更谦卑、敬畏:中华文明原来在成都平原,还有众多我们“知其然不知所以然”的神奇,不仅极大提升中华文明的丰富程度,甚至世界都从更开阔的维度来看待中华文明。

神秘壮阔。古蜀文明与华夏文明、良渚文明并称中国上古三大文明。围观三星堆、金沙城,就是一起自我确证的过程,也是中华文明以更深沉、更自信、更豪迈的姿态走向未来的过程。

地理上的“小双城”究竟有多大?

视角不同,答案自然也就天壤之差。

尽管“小双城”在传统的历史叙事中缺乏高光时刻,但最近10年却成为滋养中国历史、世界历史研究的沃土。从世界青铜文明的角度考察,远比在民族国家历史叙事中的地位更重要。

对古蜀人,与大部分现代人的想象不同,蜀道难并非就难于上青天,崇山峻岭、大江大河并不总是天堑险途。古蜀文明形成了开放、交流的传统,四川盆地文明的生态、经济与文化,聚合生发,而非孤立分化,与古埃及、古罗马地理上相隔数千公里,但物资交换顺畅、文化交流不断。巴蜀文明看似独立,但古蜀人、古巴人构建起一个横跨亚欧大陆的文化区块链。

一个世界青铜文化的网格系统。

与世界的神奇“互动”。三星堆、金沙城两个遗址与大约同时期其他世界文明,种种“巧合”“撞款”“互动”,既彰显联通黄河与长江文化,也表明人类文明的绚烂多彩与互鉴共鸣。

制品精湛。三星堆、金沙城出土的文物,多用于宗教、祭祀活动。

“小双城”时代,一个充满先祖情怀、宗教幻想与浪漫之思的岁月。

祭祀仪式盛大,神权色彩浓郁。

“青铜世界”,超越以往行政区划、地理概念的具有文化、生态意义的“世界”,不仅有人,而且有物,不仅有人与人之间的对立和交流,也有人与物之间的联系和冲突。巴蜀文明的世界性,不仅体现为空间的广阔性,还表现为要素的多元性、联系的复杂性。“小双城”遗址不再仅是人类青铜文明巅峰展现的舞台,更成为世界人类社会与外部自然“天人合一”的样板。

“青铜伦理”的视域下,“世界”并不仅是一个地理空间,还是一个土地共同体与文化区块链;存在于世界之中,有人类,还有矿产、山水与交通,即丰富多样的产业链、供应链。

坚定历史自信,增强历史主动,必须有基本“内核”。“内核”中有两点非常重要:悠久的从古至今没有断代的历史;多文明起源的大一统的文明古国。世界上任何一个国家都不具备。

世界上曾出现过古埃及、古巴比伦、古印度、古希腊、古罗马等文明古国。但是,最终都没有延续下来。现在世界上的很多国家,历史都比较短暂,他们很多都是一些年轻的国家。

“小双城”文明的发现,不仅是区域性考古发现,既改写中国青铜时代的历史,也是中华文明对于世界文明的重大贡献,具有和世界级的考古发现同等重要的学术价值与重要地位。

昭示长江与黄河流域同属中华文明母体,证明中华文明起源的多样性。

创新与面对“读不懂”的质疑

上下五千年。中华文明从来不缺乏精彩故事。

举世无双。巴蜀文化的延续性很强,从夏商周到明清、直到今天,一直就存在一个相对独特的文化传统、经济单元,中国历史变迁的主体,除了民族融合之外,就是独特的制度与文化。

“青铜伦理”重塑、呈现的“历史世界”,人与自然相互作用、有机联系并协同进化的世界,一个复杂、多元和混合的世界。青铜文明的世界历史发展,人与自然相互关系的复杂变化而出现的多向度、复杂的曲折运动,迫使人们必须积极地探索历史文化的多元维度、世界历史的丰富内涵,充分考虑人类史之外存在于自然史之中的“三维时空”。

“世界”不仅是“我们”,也是“你们”“他们”;没有“我们”“你们”,“他们”照样生息繁衍;而没有了“他们”,“我们”“你们”要么坐井观天,要么坐以待毙。

自然进入历史,人类回归自然。

只有将世界当成一个有机的动态整体认识、探讨,人们才能真正懂得世界在如何运行,人类为什么要敬畏、亲近自然,在小生境中把握大世界的运行,理解“无限”“永恒”的真谛。

一项前沿性的跨学科史学研究。

环境史学,与传统史学与“新史学”相比,兼顾社会科学、自然科学两大领域。与以往的历史学家、文化学者不同,除了需要调动视觉器官外,还要调动视、听、嗅、尝等其他器官,全方位接近和感知所研究的范围,也不满足于阅读史料文献,还要从出土文物,甚至地志、民俗、传说中,寻找历史文化的蛛丝马迹,人类社会发展的真谛。

环境史学绝非仅是环境运动或环境思想史,而是文化与自然在人类演化过程中,不停歇的相互作用的历史。思想史的记忆,往往伫留于数个光彩绚烂的伟大人物,人民群众黯淡于光芒的阴影之下,直至最终为史家遗忘。我们的社会思想因此而成为寥寥个别生命的组合,成为他们彼此之间的冲突与妥协,而一种集体性的思考却在史家的选择当中,幻化为历史星空的碎片。

“还原历史”通常由两个方面组成。首先,书面记录,如书籍、报纸、期刊、日记、信件、文稿、会议记录等;其次,遗迹、遗址或遗骸。如陶器、钱币、瓦罐、青铜器、界址与工具、器皿的碎片等。前者,历史上的人们有意识地选择,用以传递给后代为目的的记录,借助于石块、纸片、玻璃等来实现。后者,无意识的传承,可能存在洞穴、坟冢之中,甚至散布在民间。

本书记叙“小双城”,需要清楚文物、文献与史志记叙的首先是撰写的时空,而不是描述的时空;需要以“探古”的态度看待文物、文献与史料的新闻价值,构建记叙时空的“点与线”。

“点与线”就是用遗址、文物、文献与史料说话,需要强大调查能力、扎实文笔的支撑,与历史学、调查新闻的逻辑相通,对被虚构的“误说”“戏说”曲解的历史真实,是一种拯救。

用文学质感来记叙。在新征程中,非虚构记叙有着更现代的叙事精神,强调作者对历史和现实的再现和见证,遵循“真实”铁律,并用独特的视角、学者的严谨、文学的技法,展示或寻常,或沉重,或无常,或戏剧,或荒诞,或残酷的烟火人间,通过一句记载、一件文物,一个场景,甚至一项工艺,探索并逼近历史的真相。历史因精神而生动,人因精神而伟大。

“接受的历史”,有很强的排他性。业已形成的思维定式,“接受的历史”的行为模式,人们就会拒绝接受历史真实性的记叙。“记叙的历史”与“接受的历史”的尖锐对立,恰恰说明两者都有存在的必然性。只是我们习惯了“容易读懂”——不加分辨地接受大众传媒、社交平台,除了电影、电视剧外,新媒体对历史的传播力量更为强大,危害同样更为强大。

正本清源,守正创新,必然要面对“读不懂”的质疑。

传统套路,就写貌似深奥的学术论文,或喜闻乐见的科普文章,甚至在页末、文尾加上注释、出处。那些在网上流传最广的,肯定是能让读者心里感慨:“写得好,写出我心里想的。”读“双城记”除了读出“释疑解难”,能不能还读出点原本没想到的东西。抓铁有痕,踏石留印,作为作者,还要敢于表现手法上创新,将史志与文学融合、文物与艺术联动、文化区块链与产业供应链互助,努力向现代“阅读前沿”靠近,向未知的深处开拓一点。

“容易读懂”不是记叙历史的标准。哪怕读两次还没有完全“懂”,仍能有收获。比如,看语言、句型中的创造,适合手机屏幕阅读的短句;传统史志还能写成“新闻特写”等。一读便懂,是新闻通稿、科普文章、穿越小说。对“写得烧脑”,能让你感到读史志读得“恼火”,也算起到作用。烧脑,说明文物的信息把你的脑子激发、搞热,一种压迫性的能量性思考。

较长时间以来,历史真实有时处在“不及物”的状态,非虚构记叙恰恰是对于文化自信、历史真实与现实主义文学精神的一种恢复。资讯发达,不用看专业网站,单从微信朋友圈、抖音与视频,即可得到颇多“畸变”的历史文化信息。我们所处的土地、城市,各种“畸变”的历史奇闻异事层出不穷,一次又一次提示我们对历史文化的正本清源、守正创新重要性的认识。

非虚构记叙就是去掉“误说”历史文化背后的金光。

好的非虚构记叙定要跨越“歪说”历史文化的沼泽。

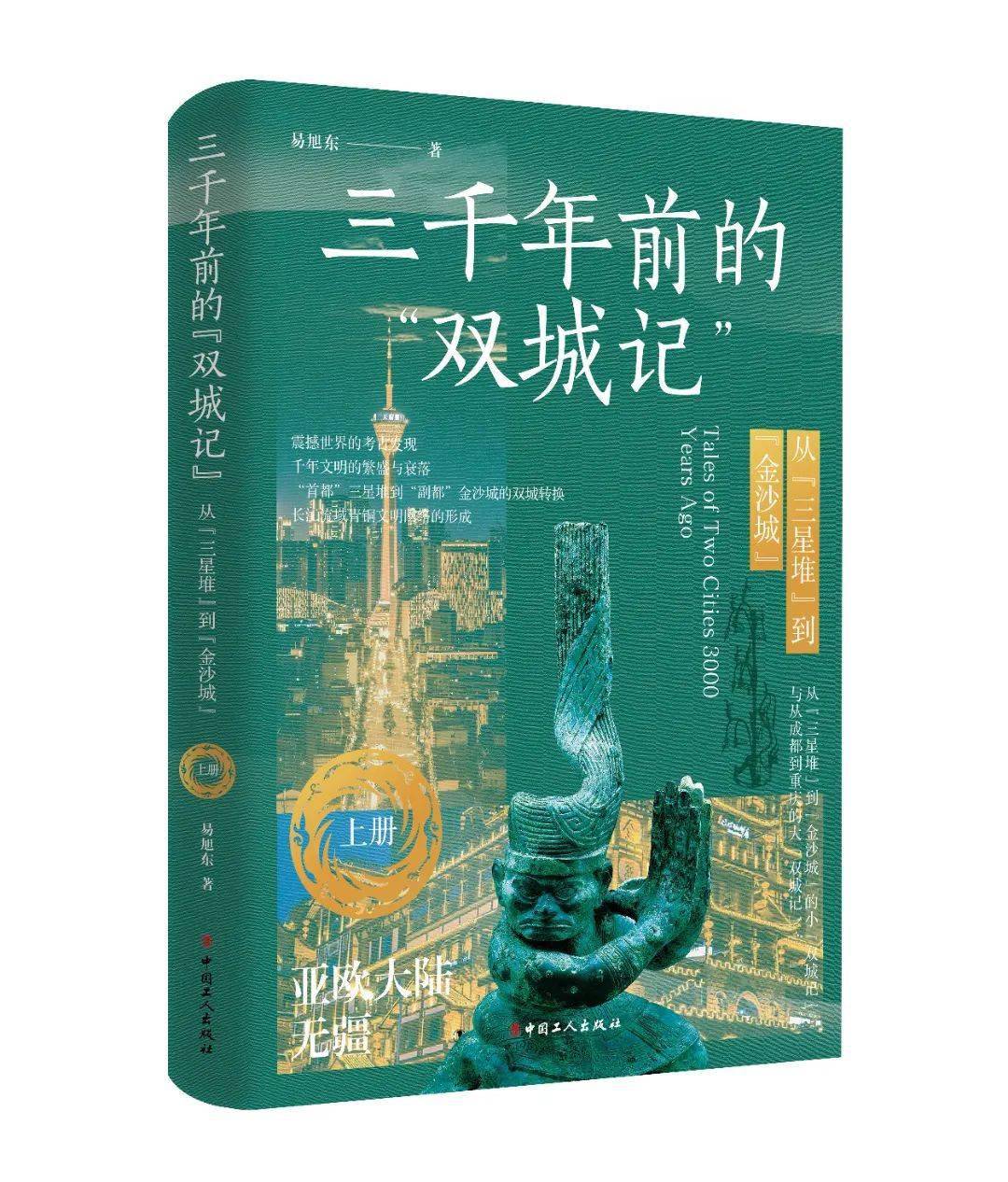

《三千年前的“双城记”》上册 易旭东 著 2023年11月中国工人出版社出版

抒写“大双城”的“中国故事”

建构三星堆、金沙城的“历史”,包含四个层次的历史:考古现场、文献史志、历史再现、传播接受。传播接受的历史,未必是“记录的历史”“真实的历史”。重要的是“历史再现”。

非虚构“记叙”,有时会大大超过“历史”对历史的阐释。

“真实”“记录”的历史,不一定为人信服,某些曲意“传播”的历史,甚至可以成为“接受的历史”的唯一模式。“非虚构”阐释历史,有时会大大超过“历史”对历史的阐释。

“破圈研究,跨界写作。”

“戴着镣铐跳舞”的跨界非虚构写作,更需熟谙史志后的推象力,来撬动文物板结的现实表征,记叙我们习焉不察的生活,推翻之前来势汹汹的猜疑或成见,捕捉到转瞬即逝的历史真相。

不仅史实是真实,那些被人遗忘的光荣与梦想也是真实。史志可以敲定史实,但三星堆、金沙城却比史志更能让我们触摸到真实的温度。不仅实话构筑真实,猜疑、谎言也可反证真实。

也许没有绝对的真实,只有不同声部、音调的声音,正是从不同维度、层面,或真或假,或真实或想象,带着各种色彩的声音,方式不同的逐渐勾勒出真实的轮廓、触听到时代的心跳。

还原法和比较法。还原和比较本身,相互区别又相互融合。

高级的分析方法,用历史的、流派的、风格的还原和比较。

方志与地志,历史与地理之母。从历史人文、方志地理、宗教精神与文物解读,展示了一个优雅、沉静、时尚、灵性、诗意的三星堆、金沙城,同时也是最接近历史真实的“小双城”。

需要钩沉索隐、甄别异同的功力。不要被现实素材所淹没,不能只是做现实素材的搬运工,须有一个艺术的转化。写作上经历的工序,一道也不能少,更需要轻盈、飞扬的艺术处理。

“还原历史”,既需要“历史”的理论观照,也需要“历时”的文献检验。我抓住史籍、文献中的“只言片语”,攥紧方志、地志的“零星记载”,强调整体性、多样性和有机联系性,文物论证,绳贯珠联,置于历史的长河中,进行多方面阐释、论证,“还原”一个更为真实地从“三星堆”到“金沙城”的历史时空,试图以“个人之见”匡正流行的误说、歪说。

中国古史“层累的造成”,而经过历史长河的经年冲刷,身上早就沉渍斑斑,也成了“层累”的历史,与本来面目业已相去甚远。先秦史特别明显。在稀缺的史籍、文献中,摘抉隐微,商榷正伪,将“小双城”身上积淀已深的历史污垢逐层剥去,在“历史还原”的方法论上,将“小双城”从认识论的“夹缝”中拉出,具有更多的年代质感、文化向度与经济维度。

“中国式”改革贯穿于中国历史“国际化”的始终,创新是历史发展的重要动力。《周易》中已有“变易”的思想。《汉书•礼乐志》载:“为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也。”

以“文化视域”作为研究“小双城”的视角。

从巴山蜀水到江南水乡的千年文脉。“线性文化空间”,绵延万里,自西至东,“天下之中”的远程交流体系。成都、重庆、武汉、杭州四个城市,极为深厚的文化底层与内在交流。

以“双城记”的视角,“采访”古籍史志,走访事件发生地,将史志事实与考据事实“融合”,深入挖掘成渝双城的特色文化符号,通过“情感体验、内心感悟、历史质询与真相推断”,结合出土文物;与同时期的中原文明、西方文明相比较,记录成都之变、再现“双城”之美,提炼展示中华文明的精神标识、文化精髓,多手法全景式地呈现巴蜀文化的“前世今生”。

徜徉在三星堆、金沙城遗址,仿佛时空交错,悬空皓月一如商周余晖,依稀青铜钟鸣声顺风而来,抬头可见上古太阳神鸟,郁郁葱葱的林木间,宛如声声啼归的杜鹃……

21世纪,是历史的终结,还是历史的回归?

其实,历史从未终结,只是来到“大双城”的转折点。

站在新的历史起点上,中国正以螺旋式甚至腾飞式的“回归”现代,为成渝地区双城经济圈建设提供史志地理、历史人文背书,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

古蜀人史诗般的奋斗,打造了成都平原光荣的历史。站在“两个一百年”的历史交汇点上,回望巴蜀文明,勤劳智慧的先民垦荒务农、冶铸青铜,筚路蓝缕地创造了“小双城”文化。责任与使命,继承古蜀人与时俱进、不畏艰苦、开拓进取的宝贵精神财富,在地理、文化、经济等维度上,把优秀传统文化发扬光大,在巴蜀大地的新征程中抒写“大双城”的“中国故事”。

“霸屏”的三星堆、金沙城,正在持续带给我们惊喜。

新路标。仍有很多未解之谜,值得研究,期待更多发现。

考古发现对复原古蜀国当时整个神庙的礼仪空间、宗教体系、社会结构、哲学思想与宇宙观,都能提供新的支撑,向读者提供面对21世纪社会发展的基本知识、现实思考。

考古告诉人们历史,把未知的事情变成已知。

作者简介

易旭东,著名纪实作家,西南财经大学西财智库特聘资深研究员。曾在多家报纸任副总编辑,天府文化学者、北宋人物史研究学者。在国内外报刊发表纪实作品600多万字。著有《成都传•雪山下的公园城市》(上下册)、《三千年前的“双城记”—从“三星堆”到“金沙城”》(上下册)。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:易旭东(知名纪实作家,西南财经大学西财智库特聘资深研究员,天府文化学者、北宋人物史研究学者,四川省传统文化促进会副会长,成都传统文化保护协会副会长。在国内外报刊发表纪实作品450万字,近50篇作品获各种奖项)

用户登录

还没有账号?

立即注册