【历史文化】戏剧大师焦菊隐首次在江安排演《哈姆雷特》‖曹钢

本文载《巴蜀史志》2017年第1期

戏剧大师焦菊隐

首次在江安排演《哈姆雷特》

曹 钢

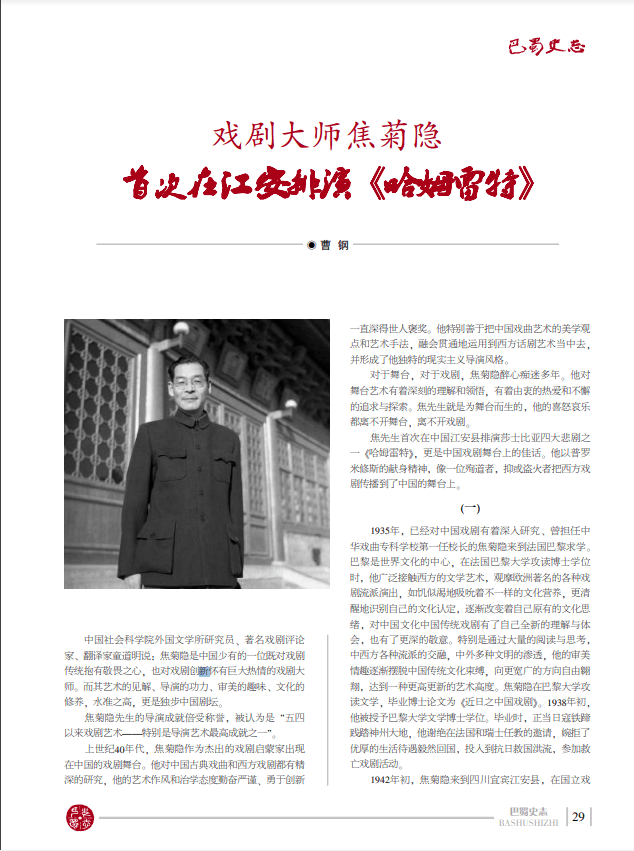

中国社会科学院外国文学所研究员、著名戏剧评论家、翻译家童道明说:焦菊隐是中国少有的一位既对戏剧传统抱有敬畏之心,也对戏剧创新怀有巨大热情的戏剧大师。而其艺术的见解、导演的功力、审美的趣味、文化的修养,水准之高,更是独步中国剧坛。

焦菊隐先生的导演成就倍受称誉,被认为是“五四以来戏剧艺术———特别是导演艺术最高成就之一”。

20世纪40年代,焦菊隐作为杰出的戏剧启蒙家出现在中国的戏剧舞台。他对中国古典戏曲和西方戏剧都有精深的研究,他的艺术作风和治学态度勤奋严谨、勇于创新一直深得世人褒奖。他特别善于把中国戏曲艺术的美学观点和艺术手法,融会贯通地运用到西方话剧艺术当中去,并形成了他独特的现实主义导演风格。

对于舞台,对于戏剧,焦菊隐醉心痴迷多年。他对舞台艺术有着深刻的理解和领悟,有着由衷的热爱和不懈的追求与探索。焦先生就是为舞台而生的,他的喜怒哀乐都离不开舞台,离不开戏剧。

焦先生首次在中国江安县排演莎士比亚四大悲剧之一《哈姆雷特》,更是中国戏剧舞台上的佳话。他以普罗米修斯的献身精神,像一位殉道者,抑或盗火者把西方戏剧传播到了中国的舞台上。

一

1935年,已对中国戏剧有着深入研究、曾担任中华戏曲专科学校第一任校长的焦菊隐来到法国巴黎求学。巴黎是世界文化的中心,在法国巴黎大学攻读博士学位时,他广泛接触西方的文学艺术,观摩欧洲著名的各种戏剧流派演出,如饥似渴地吸吮着不一样的文化营养,更清醒地识别自己的文化认定,逐渐改变着自己原有的文化思绪,对中国文化中国传统戏剧有了自己全新的理解与体会,也有了更深的敬意。特别是通过大量的阅读与思考,中西方各种流派的交融,中外多种文明的渗透,他的审美情趣逐渐摆脱中国传统文化束缚,向更宽广的方向自由翱翔,达到一种更高更新的艺术高度。焦菊隐在巴黎大学攻读文学,毕业博士论文为《近日之中国戏剧》。1938年初,他被授予巴黎大学文学博士学位。毕业时,正当日寇铁蹄践踏神州大地,他谢绝在法国和瑞士任教的邀请,婉拒了优厚的生活待遇毅然回国,投入到抗日救国洪流,参加救亡戏剧活动。

1942年初,焦菊隐来到四川宜宾江安县,在国立戏剧专科学校任话剧科教授兼主任,受到师生们热烈的欢迎。

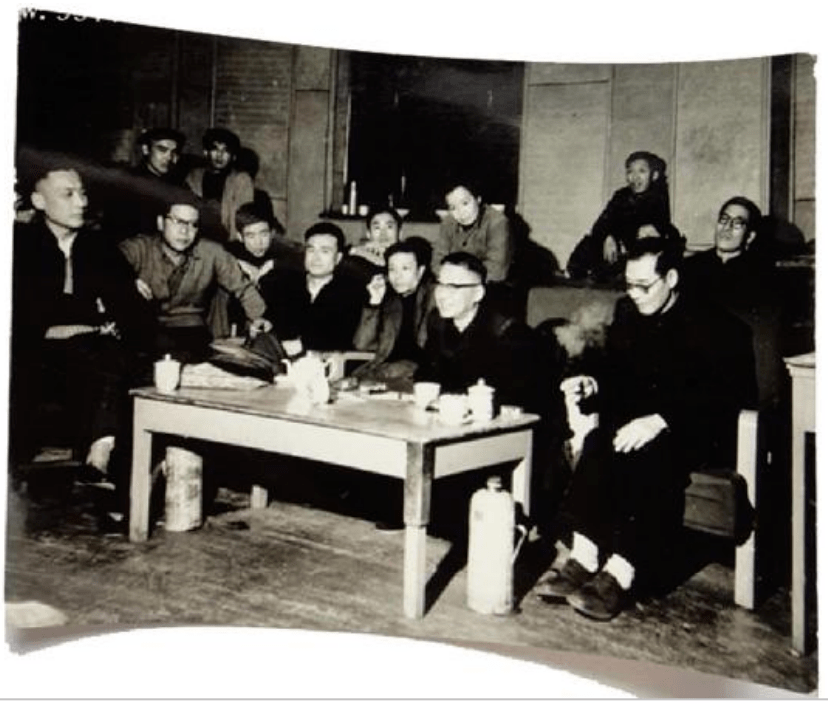

当年,国立戏专决定在国内首次排演莎士比亚的《哈姆雷特》,作为剧专第五届学生的毕业公演剧目。这部戏由焦菊隐负责导演,教务主任曹禺负责剖析剧本的主题、情节、人物性格等等。《哈姆雷特》是莎士比亚最为重要的代表作,也是文艺复兴时期的代表作,在世界文学史上具有至高的地位。要把这一西方经典作品搬上中国舞台谈何容易,更何况是在宜宾江安这个小县城排演,其难度可想而知!当时,国立剧专的人们都不禁为焦菊隐捏了一把汗。

为排演《哈姆雷特》,焦菊隐进行了深入的思考,做了充分的准备。他夜以继日地查找大量的资料,深入了解学校实力,编制出多种创作方案。一个又一个反复思考的创作方案提出又被自己推翻重来。

他从剧本抓起,主要根据商务版的梁实秋译本,再参照田汉译本,把它综合成适合当时舞台条件的演出本。焦菊隐在向外国戏剧理论和戏剧家学习时深得体会,弗洛伊德曾在《梦的解析》中诠析了人性的悲凉与无奈,梦是现实的写照,更是超现实的理想境界。莎士比亚这种意识流的写法和对社会无情的批判精神更是让焦先生十分崇敬。《哈姆雷特》用梦境展示超现实的空间,把超我与原我有机地结合在一起,那种犹如醉眼惺忪看到的世界与真实的世界不一样的情怀深深地吸引和打动着焦先生。他说:在莎士比亚编剧技巧的许多特点中,有一点是很重要的,那就是“流利”。上演莎剧,决不能忽略这一点。这是莎士比亚戏剧的灵魂所在,也是焦先生创作的基调所在。

二

焦菊隐是最为成功的戏剧实践家。为在江安县首次排演这出戏,他首先对作家、作品进行了深入的研究。莎士比亚的巨著广泛而深刻地反映了16至17世纪英国社会的方方面面,是世界文学、戏剧中的瑰宝,集中代表了欧洲文艺复兴的文学成就。《哈姆雷特》是莎士比亚悲剧中的代表作品,其思想内容达到了前所未有的深度和广度,深刻的揭示出封建社会末期的罪恶与本质特征。作品中人物性格的内在表现最令人扑朔迷离,最富于哲学意味。“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”,莎翁提出这个问题正是哲学的基本命题。在对作家、作品进行深入研究的基础上,焦先生将导演自己的创造性与剧作家的创作动机结合起来,努力寻找最适宜表现剧本特定内涵的舞台演出形式,以真正传达出剧本的底蕴,并力求在舞台上营造出诗意的氛围。

与此同时,焦先生对导演的艺术创作进行了深入的研究。鲁迅曾说过:“悲剧就是将人生有价值的东西毁灭给人看。”怎样把《哈姆雷特》的毁灭展现出来?焦先生认为,导演的视角就是“全视角”。对于这部当年中国民众大都很陌生的外国名著,怎样做好整体布局,怎样严扣主线、分发旁支,怎样把握节奏,他进行了严格的规划与具体的判断。在舞台艺术实践中,他坚持现实主义创作风格。他认为,“导演不是客观的解释者,而应是作家的化身,导演必须以作家的身份,运用艺术的手段而不是文学的手段,把作品在舞台上又一度‘写出’来”。因此,体现《哈姆雷特》的悲剧思想就是要把“生存还是毁灭”这个哲学命题表达出来。哈姆雷特作为一个深受大众爱戴的王子,身上具备整顿局势、治理国家、报仇雪恨的能力,这些在当前如火如荼的抗日战争时期也极具现实意义。焦先生强调,莎翁的剧本为导演提供了二度创作的空间,排好此剧一定要形成以导演为核心的共同创造思想,同时主张演出集体必须在深入生活的基础上对剧本进行“二度创造”。他还要求表演创作中不能忽视“心象”的孕育过程,并以深入开掘和鲜明体现人物性格形象为创作目标。具体到每个角色的舞台位置、行走路线、每句台词的抑扬顿挫、舞台的明暗对比、音乐的起承转合等等,都高屋建瓴,运筹帷幄,调度自如。

为排演好《哈姆雷特》,焦先生要求演员要具备具体鲜明的外在形象,就是要把人物的思想情感传达给观众;要富有语言性的行动,要有诗意。他认为,人物的外在形象是他的行为、动作举止、姿态神色的总和,舞台人物的一举一动本身都要能说话,才能揭示人物的内心活动状态,舞台行动所说出的话越强烈、越响亮、越准确,人物的内在形象就表现的越具体、越鲜明。诗意是作家、导演和演员对事物产生深厚的感情、激荡的情绪。描绘出乎激情,刻画发自肺腑,诗意自然会流露出来。只有先动情,才会刻画出动人心魄的人物,动情的刻画就是诗意。焦先生指出的导演和作家的关系,也为演员理解作家、理解作品、理解导演意图提供了指导。

为让演出达到最佳效果,焦先生对演职人员的要求到了近乎苛刻的程度。他要求江安国立剧专的演员们大量阅读外国文学,特别是认真阅读剧本,使剧本跟我们的人生之间形成一种对话,并随时随地把自己从内心到外在都变成为剧中人物;他要求演员每天排练必须做好排练笔记,提出“表演”以体验为主,“创造反对重复”;他要求参演人员每天必须到江安县的城墙去练气息、练发声、练形体,经过艰苦的训练,提高其嗓音的穿透力和持久性,不少学生因此练就了一副金嗓子,形体上也逐渐丰满立体了起来。焦先生告诫学生:富有语言性的行动就是有血有肉的,有内在情感外在形体的语言与行动,这不仅是导演追求的目标,也是想当好演员的人所要追求的目标。

当年的国立剧专第三届学生,现已87岁高龄的李乃忱深情地回忆道:“焦菊隐先生排《哈姆雷特》真的是做到了手把手的教,一个一个教怎么走路,一个一个教怎么读台词啊!”

国立剧专第七届学生、著名电影导演谢晋对焦菊隐先生渊博的学识、丰沛的情感,特别是认真负责一丝不苟的敬业精神非常敬佩:“焦先生就是这样的认真和执着,我们都很敬畏他,后来拍戏现场只要有他在,全场真的都很紧张很安静。有一次他在后面,我们不知道,我们正在哇哇讲笑话,他突然大声说道:出来出来,谁在后面吵,站在那里!”焦先生严谨认真的治学态度对谢晋一生影响巨大,多年后,已经成为著名导演的谢晋说,他对自己的每一部作品、每一位演员要求非常认真严格,就是深受焦先生的影响。

在《哈姆雷特》这部戏中,主人公哈姆雷特是全剧的灵魂。他忧郁、优柔寡断、充满矛盾,能否塑造好这个角色对于整部戏来说至关重要。当年在江安,哈姆雷特的扮演者是国立剧专第五届学生温锡莹。现已88岁高龄的温锡莹回忆说:“我那时候是17岁。我占一个便宜,我的腿很粗啊,可是你在台下看刚好合适,如果很细的两条腿上去也很难看啊。”“我很擅长模仿,模仿个外国人蛮好玩,表演斗剑,我没有练过,但在舞台上斗剑就那么几下子,我也看过电影里外国人的斗剑,这么弄几下子就行了,也都还不外行。在舞台上我就自信我是个外国人。”

在没有电光的小城里,导演设计和舞台设计都受到了极大的限制。焦菊隐对布景的时空错位感、灯光的光影幻觉感等效果都有非常严格的要求,并亲力亲为,亲自实践,力求完美。江安县文庙的大成殿就是《哈姆雷特》在中国首演的演出舞台,在进行舞台设计的时候,焦菊隐注意到,大成殿有十几根木柱使得本来就不大的舞台显得更加狭窄,对于舞台演出来说这无疑是个大忌。

92岁高龄的国立剧专第六届学生、舞蹈史学家、舞蹈编导家彭松说:“焦菊隐先生就异想天开把那个大殿的门后面都打通了,把这个前殿与后台都连接起来了。”看似简单的处理却取得了意想不到的效果。特别是鬼魂出场的那一段,更是给观众留下了深刻的印象。当年看戏的江安县居民,77岁的叶春凤说道:“国王从(大殿)阴森森的走出来,好像是他的阴魂。”原本的障碍被焦先生这么一改变成了画龙点睛之笔。舞台的纵深感一下子显现出来了。

1942年6月,国内首次排演的莎士比亚四大悲剧之一《哈姆雷特》,终于被搬上了中国宜宾江安县的舞台。背着背篓,挑起担子,从没看过外国戏的观众被精彩的剧情深深吸引。当大幕徐徐拉起,焦菊隐向余上沅校长询问售票情况的时候,余上沅只说了一句话:“fullhouse”(满座)。当《哈姆雷特》首演结束,焦菊隐在后台对学生们说,“谁能想到在贫穷的中国,在落后闭塞的江安,《哈姆雷特》能得到观众喜爱。这难道不是一件大事吗?”

焦菊隐对《哈姆雷特》首演获得成功,有两个意外惊喜:一是没想到大成殿改的舞台,居然因为逼仄的空间恰到好处营造出《哈姆雷特》所需的阴森恐怖的气氛;二是没想到江安观众居然能接受这部戏。这部首次搬上中国舞台的莎翁作品,竟然在江安连演数场,场场爆满。

中国艺术研究院话剧研究所副所长宋宝珍评价说,焦菊隐就是不断在修改他的导演构思。包括在那么简陋的剧场环境,就是文庙廊柱门前,那一点空地,他运用得如此之好,他把这个戏导演得如此完整、和谐,让演出的水准达到相当高的层面。这个在中国的演出史上是有它的价值的,这个作用不容低估。

现任中国话剧院副院长、中国戏剧家协会副主席王晓鹰不无赞叹地说道:“《哈姆雷特》这部巨作对于导演来说可以说是最顶尖的挑战了。”

三

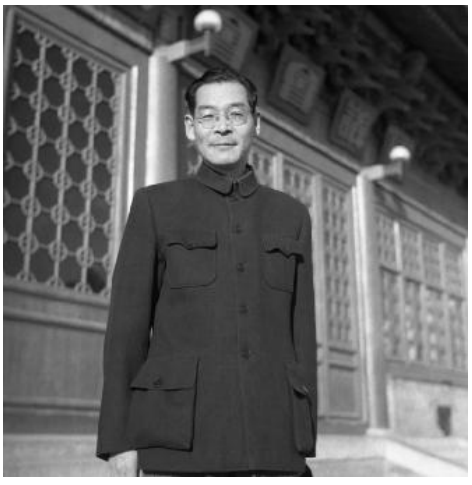

1942年底,焦菊隐离开江安国立剧专到重庆,先后在重庆中央大学和社会教育学院任教。新中国成立后,他曾任北京师范大学文学院院长。1952年任北京人民艺术剧院副院长、总导演和艺术委员会主任,他对北京人民艺术剧院艺术风格的形成起着决定性的作用。1975年2月28日,焦菊隐因肺癌病逝于北京。

焦菊隐先生在20世纪40年代翻译丹钦科回忆录(即《文艺·戏剧·生活》)后记里写到:在这时,太阳召唤着我,艺术召唤着我,丹钦科召唤着我。我唯一的安慰,只有从早晨到黄昏,手不停挥地翻译这一本回忆录……焦先生翻译《契诃夫戏剧集》是怀着“普罗米修斯式的献身精神”。同时,焦先生心中也埋下了献身于中国戏剧革新事业的宏愿。在后记里,焦先生说:“领导新的戏剧活动或者新的演剧机构的人物,本身必须首先具有一个像丹钦科这样的高超的理想:为进步的人类文化事业而奋斗,他必须尊重生活,尊重现实主义的艺术。”这些充满戏剧创造的理想与自觉的话语到今天仍掷地有声。

焦菊隐先生是中国戏剧家和翻译家,也是北京人民艺术剧院的创建人和艺术奠基人之一。他用一生的努力、大爱的情怀敬畏传统,勇于创新,取得了非凡的成绩,成为了中国戏剧舞台上不朽的楷模。焦先生视艺术为生命,他导演的话剧《茶馆》等经典名著享誉世界,至今无人匹敌。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:曹 钢(宜宾广播电视台)