【文史英华】两个巴中人的时空相握(一)‖赵剑锋

两个巴中人的时空相握

(一)

赵剑锋

龙门山、米仓山、大巴山延长线的交汇处褶皱带呈弧形包围圈,在巴河映衬下,一朵酷似莲花的城廓矗立其间。因东有巴东,西有巴西,其居“三巴”之中,故谓之巴中。

巴河,在中国大江大河的雄伟谱系中漫不经心地流着。巴河,古称北水,唐宋以迄于清,称巴水、巴江,民国始称巴河,系巴中人的母亲河,沿着米仓山余脉流入渠江,后汇入嘉陵江,并入长江。

夕阳下,安宁、静谧的巴河,不与世争、不与人说,不急不缓地在一个名叫“晏家沟”的地方回旋流淌。无数年前,晏氏先祖便在这里繁衍生息,至今,仍有晏氏子孙在此安居乐业。

出了晏家沟,巴河蜿蜒而下,折向东南,进入巴城。

清光绪十六年九月十七日(1890年10月26日),一个小生命在巴河边呱呱坠地。那日三江口晏家沟喜鹊盈门、秋阳艳丽,漫天霞光给村庄镶了一道金边。于是,其父美堂先生便寓情于名,给这个小生命取字为“阳初”。晏阳初的名字便由此而生。

出了巴城,巴河一路小跑,再往下十数里,便在曾口一处大拐弯的地方慢了下来,它把一路的劳顿在此做了个安身,一条三四百米长的河面,躺在一个名叫“曾溪口”的腹地,微风吹过,波光粼粼,像美人脸上荡漾的幸福的小酒窝。而苗勇的故乡,就在这里。

也就是说,晏阳初踏过的巴河,也是苗勇踏过的巴河,两个人在不同时间踏进同一条河流,相同的是名字,不同的是流水。

"一"

希腊额拉吉来图有言:“世无今也,有过去有未来,而无现在。譬诸濯足长流,抽足再入,已非前水,是混混者未尝待也。”

古希腊哲学家赫拉克利特再次明确了流水的哲学意义:“人不能两次踏进同一条河流。”

他们都形象地表达了关于变的思想,“太阳每天都是新的。”人不能两次踏进同一条河。因为当人第二次进入这条河时,是新的水流而不是原来的水流在流淌。

所以巴河上的流水,是他们共同的流水。只要不断流,我以为,这流水就是一种流水。哲学意义上的变,早已成定数,人文意义上的变,却是另一种“运动”和“静止”的关系。

“逝者如斯,不舍昼夜”。承认时间的伟力,接受岁月的嬗变,这是辩证法最大的魅力。

君生巴河边,同生巴河畔,同饮巴河水。两个跨越时空的人,因同一条巴河,因共同的乡音,从地理意义上勾连在一起了。

"二"

1903年,13岁的晏阳初过了巴河,便踏上赴阆中天道学堂学习西学的救世之路。

从天道学堂毕业后,晏阳初又进入成都博美华美学堂学习。后来,又以第一名的成绩考入香港大学。再后来,远渡重洋,先后进入美国普林斯顿大学和耶鲁大学双料常青藤大学。

学成归国后,晏阳初誓志不当官不发财,一生只为劳苦大众。20世40年代,他与爱因斯坦等十人共同获得“现代世界最具革命性贡献的十大伟人”……

这位从巴河畔走出的少年,足迹遍布世界,最终成为享誉全球的世界平民教育之父……

同样出生于巴河畔的苗勇命运曲折。本来父母都是教师,父亲还是本乡小学校长,可在他很小的时候母亲就“挨整”被下放到了农村。加之兄弟姊妹多,在生存下来的五兄妹中他排行老二,自幼聪慧,小学毕业就以全县第一名的成绩考入城关中学火箭班,一切看上去是那么的美好。

但命运却偏偏在这个时候拐了个弯。20世纪八九十年代的学子,读书的最大目标就是“脱农”,考中师和中专就是“脱农”的最佳途径,也是当年中学优等生的不二之选。于是,初中毕业时本可直上高中考大学的苗勇,便在父母“软硬兼施”下,以全校第一名的成绩考进了巴中师范学校。

幸运的是,在缺衣少食的年代,苗勇父亲的最大爱好就是喜欢收集报刊杂志,要让子女在这有限的文字里汲取营养、开阔眼界、陶冶情操。

苗勇读小学四年级(10岁左右)时,偶然间在父亲收集的一本已记不得名字的杂志上,看到晏阳初是世界平民教育家。当时懵懂的他,对什么是平民教育家还不大清楚,只知道这人是个“大人物”。

平民教育家的称谓意味着什么,年幼苗勇也并不在意,他在意的是晏阳初的籍贯:四川巴中。

少年苗勇为家乡有这么一位大人物而自豪,为巴河边有这么一位大人物而沾沾自喜。

14岁时,仍是青葱少年的苗勇进入巴中师范学校读书,得知巴城有一个晏阳初旧居,便怀着“朝圣”的心情去拜谒,发现所谓的晏阳初旧居不过是一间紧锁的破旧瓦屋,门前挂着一个一尺来长的木牌,上面写着“晏阳初旧居”几个字而已。

槫檩相危倾,夕阳染幽草,眼前的这般景象能撑起一个世界伟人的卓越名号?脑子里自然而然地生出了一个大大的问号。

而以后的经历似乎更加印证了他的疑问。他每每与人谈及,说巴中有一位享誉世界的平民教育家,听的人大多摇头,说没有听说过,对晏阳初的贡献更是一无所知。

由此一来,苗勇脑海里的问号更大了。

17岁时,苗勇考上大学,同样也出了巴河。室友经常聚集聊文事谈家乡的名人,山东曲阜的说有孔子,乐山的说有郭沫若,内江的说有张大千,眉山的说有苏东坡,当问苗勇巴中有哪些名人,苗勇实在说不出他酷爱的家乡处在大山中的名人,只好将信将疑说出“晏阳初”。

晏阳初?听到这个陌生的名字,大伙一脸茫然,都说他在“冲壳子”(糊弄人),他们从来没听说过此人。众口一词,苗勇瞬时失去了“底气”,觉得晏阳初是不是真的浪得虚名?

巴中以外的人不知道晏阳初也就罢了,更让苗勇惊讶的是,连巴中人都不知道晏阳初是何许人。甚至有一次,他与一名在巴中小有名气的文人摆龙门阵提起晏阳初,好半天那老乡才惊讶道:“闹了半天,晏阳初是教书的啊,我一直以为是哪里一个比较出名的木匠。”弄得苗勇哭笑不得。

出于“刨根问底”的好奇,苗勇便开始收集有关晏阳初的情况。随着资料收集的日积月累,苗勇对这位老乡渐生敬意,拿他自己的话说:“真是不了解不知道,知道真相吓一跳,越深入了解,越令人感动,越令人仰望。”——晏阳初毕生从事平民教育与乡村改造的探索和实践,是第一个将中国本土发明创造的平民教育理论、乡村建设经验传播到国外,并生根发芽取得成效的教育家,是中国认可、欧美认可、第三世界国家认可的名副其实的世界伟人。

一衣带水,渐渐地,苗勇在巴河的流水里照见一个世界伟人高大的身影。

"三"

从学校毕业后,苗勇回到了巴中,先是在家乡的镇里教高中语文,后来又从政,一头扎进中国最大的红军碑林——川陕苏区将帅碑林建设中,慢慢地,又在县城里当了局长(主任)、常委,再后来,又到了省城……

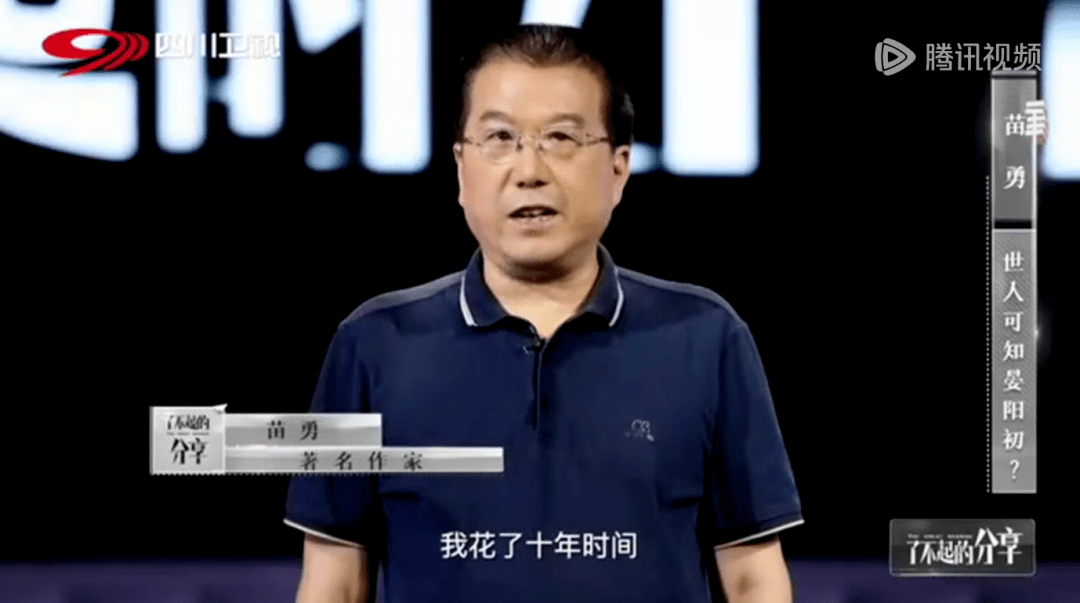

光阴荏苒,时光如梭。虽说工作岗位不断变化,但苗勇业余时间始终笔耕不辍,30多年来,先后著有《山民》《山韵》《丰碑》《小曲乱弹》《见证天使》《散落的文字》《直面地震工会旗帜高高飘扬》《历史不会忘记》《曾溪口》等文学作品16部,获四川文学奖、“五个一工程”奖、梁斌长篇小说奖、参评第九届茅盾文学奖等省以上文学大奖12次之多。

但苗勇仍是当初那个少年,晏阳初的名字与事迹始终在心头萦绕,一如当初。

埃德加·斯诺说:“晏阳初是一位有才干的学者,一位有独创的教育家、一位勤奋的作家、一位能激励人心的中英文演说家,也是一位有生气的知识分子,在保守的亚洲是很少见的。他有敏捷的思路,有创造力,有发明才能和想象力。他还是个组织者,是个实干的思想家,活跃的执行者。”

面对这么多形象、真实、饱满的褒义词,苗勇一头扎进晏阳初的世界,在他光辉灿烂的一生中,品味他人格的高尚、思想的宏大。在这些大词的背后,苗勇将晏阳初的人格与精神概括为三点:讲好中国故事的先行者、世界乡村教育建设的领军人物、人类命运共同体的实践者。

于是,作家苗勇最终还是动了书写晏阳初的心思。

"四"

有人说,“百年以来,中国知识界对于农村改造的热情投入与远见卓识,没有人超过晏阳初。”“中国人在世界上最有名的,一个是孔子,一个就是晏阳初。”

写好晏阳初,便成了作家苗勇的使命。

他开始寻找关于晏阳初的所有线索,民间的,官方的,国内的,国外的。

从湖南,到上海,到香港;从河南,到河北,到北京;从泰国,到菲律宾,到印度。

晏大慧,晏阳初的族系后辈,他不仅对晏阳初一生有一定了解掌握,还进行了深入调查研究。为此,晏大慧挨了不少批斗。他与苗勇是忘年之交,很多关于晏阳初的资料和信息,均出自他手。

在收集资料过程中,苗勇遇到了很多预想不到的麻烦。由于晏阳初在国内走了20多个省份和世界上50多个国家,足迹遍地,涉及的人和物几乎难以找到,大多数都是通过史料辨识和舍取的。这些史料由于一些过去的政治因素,分散而又不详。在有效的、能够使用的材料里,又要避开敏感话题和有学术争议的部分。所以要完成一部关于晏阳初的浩瀚大书,需要写作者能够打通人物史实和艺术加工的任督二脉,才能真正还原一个立体的、饱满的、有血有肉的晏阳初。

苗勇最终选择了传记文学的体例来完成《晏阳初》一书的使命。

苗勇说:为了避免一些不可知的麻烦,我宁可将其作为小说来写,既可以打通纪实和小说的文体通道,也可关照虚构和非虚构之间默契和互文。

"五"

传记文学是虚构和非虚构真诚合作的一种写作文体,这里所说的虚构是根据场景、人物、对话等的需要进行合理化的想象虚构,绝非无中生有凭空捏造的虚构。史料部分的绝对真实性,让写作者必须将手头的已知信息粘牢坐实,所以苗勇利用休息时间把资料室、图书馆、史志办跑了个遍。

苗勇采访了很多学术界的名人,如晏阳初研究者宋恩荣(中央教育科学研究所教育史研究室主任,中央教育科学研究所学术委员会常务委员,全国地方教育史志研究会副会长暨学术交流委员会理事长,中国东方文化研究会台湾文化研究分会副会长,香港《教育理论研究与实践》杂志学术委员会副主任委员,日本广岛大学教育学部客座研究员);温铁军(中国“三农”问题专家,中国人民大学博士生导师,中国人民大学农业与农村发展学院原院长);潘家恩(西南大学教授,博士生导师,西南大学中国乡村振兴战略研究院副院长);张艺英(西南大学中国乡村振兴战略研究院研究员,西南大学副教授)、扈远仁(四川省委宣传部原常务副部长,四川省晏阳初研究会会长)等近100人。除了晏大慧提供大量原始情况和资料,还有晏阳初的亲侄孙西南大学中国乡村建设学院名誉院长、晏阳初博物馆名誉馆长晏鸿国等给予了很大的帮助。

在他们那里获得了晏阳初更多的学术价值和社会价值,哪些浓墨重彩写?哪些一笔带过?在苗勇心里有了一个既能安心写作又能公开出版的标尺。

功夫不负有心人。七八年下来,手头有了一些书籍资料:《晏阳初文集》《晏阳初传》《告语人民》(晏阳初和美国诺贝尔文学奖获得者赛珍珠合写)……还有许多介绍中国平民教育和世界乡村改造运动的史料、回忆录及2000余条史志资料……这给苗勇的写作打下了坚实的基础。

(未完待续)

作者简介

赵剑锋,诗人,作家。四川省作家协会会员,成都市作家协会诗歌委员会副主任。在《诗刊》《星星诗刊》《诗选刊》《诗歌月刊》等国内50余家报刊发表诗歌、散文300余首(篇)。著有诗集《剑照偏锋》《剑煮红颜》《众生相拥》等多部专集。多次获国内诗歌大奖。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:赵剑锋

配图:方志四川